この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園をやめた理由を調べていると、節約にならないのではという不安や、おすそ分けが迷惑にならないかという心配、マンションのゴキブリ問題、週末だけの管理で回るのかといった疑問がよく見られます。コスパ最強といわれるやり方と比べて買った方が安いのか、食費が浮くのか、お金をかけない取り組みや節約になる野菜の選び方、家庭菜園だけで生活できるのか、終わった土どうする?という処分の悩み、家庭菜園をやっている割合は?という実態、そもそもやる理由は何ですか?という原点まで、客観的に整理します。

-

家庭菜園をやめた主な要因と再発防止の考え方

-

コスト構造と買った方が安い判断の基準

-

ベランダやマンション特有の注意点と実務対応

-

続けるかやめるかを決めるチェックリスト

家庭菜園をやめた理由に多いパターン

-

節約にならないと感じる場合

-

おすそ分け 迷惑と感じられる悩み

-

マンションのゴキブリ問題との関係

-

週末だけでは続かない理由

-

コスパ最強と比較される視点

節約にならないと感じる場合

家庭菜園を始める人の多くが期待するのは「食費の節約」ですが、実際にはコストが想像以上にかかるケースが少なくありません。必要となる費用は、土・プランターや鉢などの容器・支柱・肥料・水道代・資材の買い替え・病害虫対策に用いる薬剤やネット類など多岐にわたります。さらに収穫後の残渣処理や廃棄費用、資材の保管スペース確保、そして最も見落とされやすい「時間の機会費用」も無視できません。たとえば、週あたり数時間を家庭菜園に充てた場合、その時間をアルバイトや副業に回したほうが家計上プラスになる可能性もあります。

特に初期投資は回収までに時間がかかり、資材を複数シーズンにわたって再利用し、失敗率を下げられるようになってはじめて黒字化が見えてきます。逆に、病害虫による苗の全滅や計画外の防虫ネットの追加購入、発芽不良で苗を買い直すといったトラブルが重なると、一気に「節約にならない」という感覚に陥りやすいのです。

農林水産省の調査でも、家庭菜園の支出は「肥料・農薬・資材費」が一定割合を占めているとされており、趣味的要素が強い活動であることが明らかにされています(出典:農林水産省『農業経営統計調査』 https://www.maff.go.jp/j/tokei/index.htmlこうした公的データを踏まえると、節約目的だけで家庭菜園を始めるのはリスクが高く、まずは小規模に始めて評価することが賢明です。

小さく始めて評価するフレーム

-

初期費用にはシーズンごとに上限を設定し、それ以上は投資しないルールをつくる

-

想定外の不作時には市販品購入に切り替えるなど代替手段をあらかじめ準備しておく

-

次シーズンに持ち越せる資材(培養土や支柱など)だけを購入し、消耗品は最小限に抑える

このようなフレームを実践すれば、過剰投資による失敗リスクを減らし、家庭菜園の継続可否を冷静に判断する材料になります。

おすそ分け 迷惑と感じられる悩み

家庭菜園で収穫が増えると、知人や近隣へおすそ分けを考える人も多いですが、必ずしも歓迎されるとは限りません。量が多すぎて消費しきれない、急に渡されて調理の予定が狂う、保存が難しい品目で処理に手間がかかるといった理由で、受け取る側にとっては迷惑に感じられるケースもあるのです。

こうしたトラブルを避けるには、いくつかの配慮が必要です。

・渡す前に「必要ですか?」と可否を確認する

・大量ではなく、食べきれる少量を選んで渡す

・鮮度が高い状態で渡すか、保存がしやすい形に工夫する

・相手の好みや家族構成に合う野菜を選ぶ

家庭菜園を続ける目的が地域との交流や関係性維持にあるなら、受け手の都合を最優先にする姿勢が大切です。場合によっては、無理に配らず家庭内で消費する方が適切なこともあります。結局のところ、おすそ分けを前提とした栽培量は、周囲の状況や人間関係に応じて見直すことが求められます。

マンションのゴキブリ問題との関係

都市部の集合住宅で家庭菜園を行う場合、ベランダ環境が大きな課題になります。多くのマンションではベランダが共用部分とされ、避難経路の確保や規約の順守が義務づけられています。そのため、プランターや資材の過密配置は防災上の問題となる可能性があります。

さらに、ベランダの受け皿にたまった水や、露出した有機肥料、段ボールの長期保管は、ゴキブリをはじめとする害虫の発生源となりやすい環境をつくります。害虫は一度発生すると隣戸にも影響が及ぶため、集合住宅全体の問題に発展しかねません。特にゴキブリは湿度と餌があれば急速に繁殖するため、ベランダ菜園の管理には徹底した清掃と防湿対策が欠かせません。

具体的には、以下のような対策が有効です。

・受け皿の水はこまめに捨て、常に乾燥した状態を保つ

・肥料は密閉容器に入れて保管する

・段ボールなど湿気を含む資材は長期間置かない

・害虫侵入の温床となる隙間は定期的に点検する

また、マンションによってはベランダでの家庭菜園そのものを制限している場合もあるため、必ず管理規約を確認する必要があります。規約違反が発覚すれば、強制撤去を求められることもあります。安全性と近隣への配慮を考えると、集合住宅での家庭菜園は「規約の確認」と「防虫・防湿の徹底管理」を前提とした上で行うことが基本といえます。

週末だけでは続かない理由

家庭菜園は一見「空いた時間に世話をすればよい」と思われがちですが、植物の成長サイクルは人間の都合に合わせてはくれません。特に夏季は気温が高く蒸散量も増えるため、毎日の水やりが前提となります。週末だけの管理では、平日に水分ストレスが蓄積し、生育不良や枯死を招きやすくなります。また、病害虫は初期に発生を察知すれば対処が可能ですが、1週間見逃せば被害が一気に拡大し、作物全体を失うことも珍しくありません。

雑草の繁殖も無視できない要素です。種類によっては2週間で一気に優占し、光や栄養を奪い合うことで作物の成長を大きく阻害します。さらに、急な猛暑や台風などの天候変化は、数日のうちに栽培環境を激変させます。これに週末だけで対応するのは非常に難しく、対応が遅れるほど被害は大きくなります。

自動潅水装置やマルチング資材を導入することで管理負担を軽減できる場合もありますが、完全に任せられるわけではありません。例えば自動潅水では水量調整が難しく、土壌の過湿がかえって根腐れを招くことがあります。要するに、週末だけの運用では「生育速度」と「天候変動」に合わせた代替策(留守番体制、灌水設備、省管理品種の選定など)が不可欠であり、それらが整っていない限り破綻しやすいと言えます。

農林水産省の調査によれば、家庭菜園の失敗要因として「日常管理の不足」が高頻度で挙げられており、持続可能な栽培には定期的な世話が欠かせないことが確認されています(出典:農林水産省『家庭菜園・市民農園の実態調査』 https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/s_joukyou.html)。

コスパ最強と比較される視点

家庭菜園を続けるか迷うとき、多くの人が比較対象とするのが市販野菜や加工食品です。市販の野菜は流通網に支えられて安定供給され、保存や調理の利便性でも優れています。冷凍野菜や乾燥食品、レトルト食品などは、調理の手間を最小限に抑えられるため、時間効率を重視する家庭にとっては非常に「コスパ最強」と言える存在です。

一方で、家庭菜園には市販品にはない価値もあります。収穫直後の鮮度、農薬をコントロールできる安心感、子どもの食育や自然体験、ストレス解消といった精神的なメリットは、単なるコスト計算では測れません。しかし、純粋に経済面だけで見た場合、特に単価の安い野菜や保存性の高い作物は、購入した方が合理的になるケースが多いのも事実です。

比較の際に重要となる視点は以下の4点です。

-

可処分時間:栽培や管理に割ける時間と、市販品購入の効率性

-

保管場所:収穫物や資材を保管するスペースの有無

-

味・鮮度の価値:収穫直後の風味を重視するかどうか

-

初期費用の回収可能性:数シーズン継続して費用を回収できるか

目的が「節約」であれば市販品の利用が有利に働きますが、「教育」や「余暇活動」「災害時の備え」といった要素を重視するなら家庭菜園は有効な選択肢となります。したがって、何を重視するかによって「コスパ最強」の意味合いは大きく変わり、家庭ごとに最適解は異なると考えられます。

家庭菜園 やめた 理由から学ぶ現実

-

買った方が安いと判断する場合

-

食費 浮く効果が薄いとき

-

お金をかけない工夫が必要

-

節約になる野菜の選び方

-

家庭菜園だけで生活は難しい現実

-

終わった土どうする?

-

家庭菜園をやっている割合は?

-

家庭菜園をやる理由は何ですか?

-

家庭菜園 やめた 理由をまとめて整理

買った方が安いと判断する場合

家庭菜園は一見すると「自分で育てれば節約になる」と思われがちですが、すべての作物に当てはまるわけではありません。特に少量多品目で育てたい場合や、単価が安い野菜、失敗率が高い作物は、市販で購入する方が合理的であるケースが多いのです。例えば玉ねぎやじゃがいもは大量生産が効率的で市場価格も安定しているため、自家栽培に必要な水道代や肥料費を考えると割高になりやすいといえます。さらに、苗や土、肥料を毎年買い直すような運用をしていると、1株あたりの単価は確実に上昇します。

また、見落とされがちなのが「機会費用」です。資材の保管場所を確保するコストや、農作業にかけた時間を別の活動に充てた場合の利益も考慮すべきです。これらを踏まえると、スーパーマーケットで通年安価に手に入る作物は購入に任せ、逆に鮮度の価値が大きく市販品では高価な香味野菜やハーブは家庭菜園で育てる、といった役割分担が損益面で明確になります。

簡易比較表(数値は環境で大きく変動)

| 観点 | 自家栽培に向く例 | 購入に向く例 |

|---|---|---|

| 単価・鮮度価値 | ハーブ、青ねぎ、しそ | 玉ねぎ、じゃがいも |

| 収穫タイミング | 逐次収穫で無駄減 | 一括購入で在庫安定 |

| 管理難度 | 病害が少ない葉物 | 病害・整枝が難しい果菜 |

(出典:農林水産省「食料・農業・農村政策情報」 https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/)

食費が浮く効果が薄いとき

家庭菜園で「思ったより食費が浮かない」と感じるのは、複数の要因が絡み合っています。まず、収穫量が計画より少ない場合です。発芽不良や病害虫被害で収穫が減れば、投入コストに見合わなくなります。また、収穫できても可食部が小さく、実際に食卓にのぼる量が限られると家計への貢献度は下がります。

さらに、収穫物をすべて食べきれずに廃棄ロスが出るケースも少なくありません。特にトマトやキュウリなど果菜類は一度に大量に収穫期を迎えるため、加工や冷凍保存が前提でないと消費しきれないことが多いのです。保管環境が整っていない場合も、数日で傷んでしまうリスクが高くなります。家計効果を高めるには、少量を長期間にわたり収穫できる品目に絞り、保存や下処理のルーチンを事前に確立しておくことが重要です。

お金をかけない工夫が必要

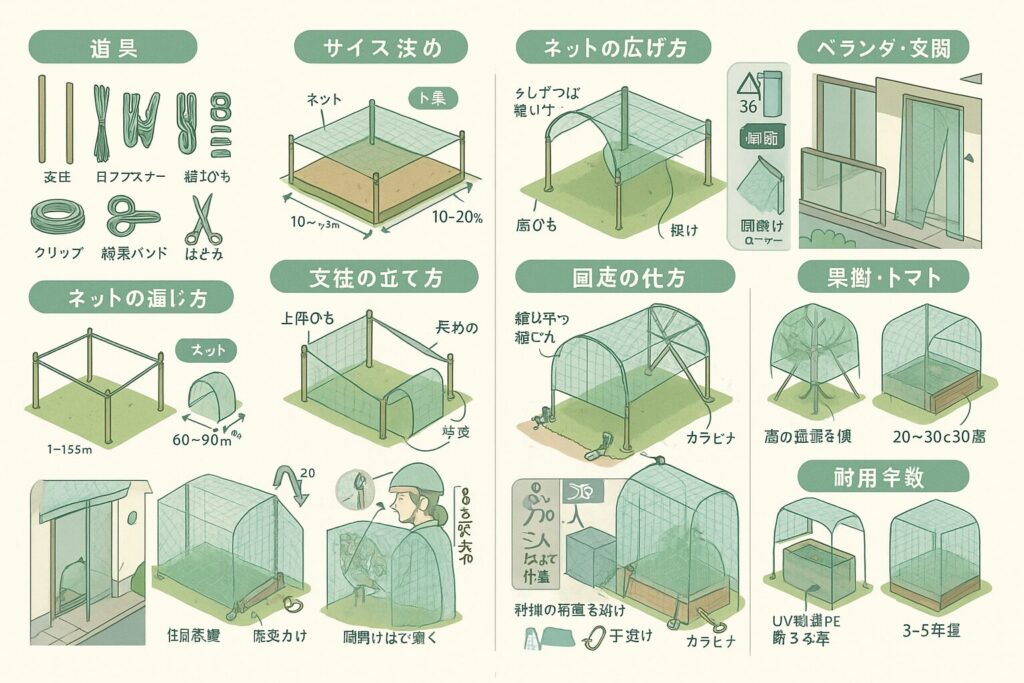

家庭菜園を持続的に楽しみながらコストを抑えるためには、いくつかの工夫が欠かせません。例えば、資材の再利用です。培養土はふるいにかけて再生材や腐葉土を混ぜれば再利用できますし、プランターや支柱も数シーズンにわたり活用できます。また、ペットボトルや食品トレーを育苗容器に代用するなど、身近なものを活かす方法もあります。

種取りも有効な手段です。しそやバジルのように種が採取しやすい植物は、翌年以降も繰り返し利用できるためコスト削減に直結します。さらに、発芽や初期生育の失敗を減らすには、苗を信頼できる供給元から少量購入し、成功が見えた段階で規模を拡大するのが効率的です。雨水タンクの設置やマルチングによる土壌水分保持は水やり頻度を減らし、害虫対策も薬剤に頼る前に防虫ネットや物理的防除を徹底することでコストと効果のバランスをとることが可能です。

節約になる野菜の選び方

家庭菜園でコストパフォーマンスを最大化するには、どの野菜を選ぶかが重要な鍵を握ります。特に再生栽培がしやすい青ねぎ、しそ、みつば、ニラ、分けつタイプのハーブなどは、1度植えると繰り返し収穫でき、買い足しの頻度を下げられるため節約効果が高いとされます。これらは少量を長期間にわたって使えるため、日常の食卓で役立つ存在です。

また、葉物野菜は栽培サイクルが短く、条件が合えば短期間で収穫が繰り返せます。特に小松菜やベビーリーフは省スペースでも高いリターンを得られる代表例です。一方で、支柱や広いスペースを必要とし、病害虫のリスクも高いトマトやナスなどの果菜類は、経験値が蓄積するまで規模を限定する方が安全です。初心者はまず「短期間で収穫できる・再生栽培できる・日常消費に向く」という条件を満たす野菜から始めると、継続的な節約効果を実感しやすくなります。

家庭菜園だけで生活は難しい現実

「家庭菜園で自給自足できるのでは」と考える人もいますが、現実的には非常に難しいのが実情です。一年を通じて必要な栄養素と量をまかなうには、相当な広さの栽培面積、貯蔵や加工設備、そして労働時間が必要になります。農業生産者でさえ天候不順や害虫被害で収量が安定しないことを考えると、住宅地の小規模スペースで全てをまかなうのはほぼ不可能といえるでしょう。

また、天候変動に対応するための設備投資も不可欠です。ビニールハウスによる覆い、潅水設備、台風対策などは小規模家庭菜園には過大な負担となります。そのため、家庭菜園はあくまでも生活を補助する手段と位置づけるのが現実的です。スーパーでの購入や共同菜園、直売所での地産品活用と組み合わせて、食生活を支えるのがもっとも合理的なアプローチです。

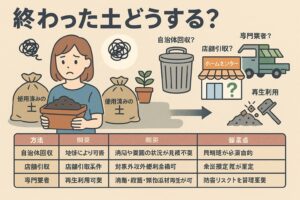

終わった土どうする?

家庭菜園を続ける上で意外と大きな課題となるのが、使い終わった培養土やプランター土の処分です。多くの自治体では土を「一般ごみ」としては回収しておらず、量や処分方法に厳しい制限が設けられています。これは土が重量物であることや、処理施設での不適合物とされることが理由とされています。自治体によっては「少量であれば燃えないゴミとして排出可能」「土は回収不可なので購入元に確認を」といった対応が分かれるため、必ず事前に地域のルールを確認する必要があります。

選択肢としては、ホームセンターや園芸店が指定条件を満たした場合に引き取ってくれるサービス、専門の不用品回収業者に依頼する方法があります。業者に依頼すれば玄関先まで取りに来てくれる利便性がある反面、料金が発生するのが一般的です。また、再生利用という方法もあり、ふるいにかけて根や異物を取り除き、太陽光や加熱による殺菌処理を施し、再生材や腐葉土を混ぜ込むことで再利用できます。ただし、病原菌や害虫の卵が残っている可能性があるため、土壌消毒や適切な改良材の投入が不可欠です。

土の処分・再利用の選択肢(概要)

| 方法 | 概要 | 留意点 |

|---|---|---|

| 自治体回収 | 地域により可否や量制限あり | 事前確認が必須 |

| 店舗引取 | 対象商品やレシート条件あり | 対象外土は不可 |

| 専門業者 | 玄関回収などのサービスも | 料金発生が一般的 |

| 再生利用 | ふるい・殺菌・改良材で再生可能 | 病害リスクの管理が重要 |

(出典:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 https://www.env.go.jp/recycle/waste/)

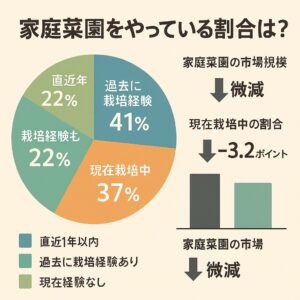

家庭菜園をやっている割合は?

家庭菜園は近年注目を集めているライフスタイルのひとつですが、実際にどの程度の人が取り組んでいるかを把握すると、現状がより鮮明に見えてきます。直近の市場調査では、家庭菜園の経験者は全体の約4割前後に達していると報告されています。ただし2024年の調査データでは「現在栽培中」と答えた人の割合は前年よりも減少しており、一時的に興味を持って始めても継続が難しいという実態が浮き彫りになっています。

一方で、市場規模自体は大きく落ち込んでいるわけではなく、微減から横ばいといった見通しが示されています。特に都市部では、ベランダや屋上を活用したアーバンファーミングやシェア型菜園といった新しいスタイルが広がっている点が注目されます。これらのデータからは、家庭菜園への関心は根強いものの、手間や時間の問題で離脱する人が一定数存在すること、そしてそれを補うように新しい形態の栽培方法が普及していることが読み取れます。

家庭菜園をやる理由は何ですか?

家庭菜園を続けるかどうかを判断する際に重要なのは、「自分はなぜやっているのか」という目的を明確に見直すことです。例えば節約を目的にしている場合、実際には水道代や肥料代で市販品購入より高くなることもあるため、目的と手段の不一致が生じやすくなります。安心感を求めるならば、顔の見える生産者から直接購入する方法や地場産品の利用でも代替可能です。食育やリフレッシュが目的であれば、少量の栽培でも十分に目的を果たすことができますし、防災備蓄の観点なら、保存が効く乾物やレトルト食品の備蓄と組み合わせる方が合理的です。

目的ごとに最小コストで効果を得られる手段を選ぶことができれば、「やめる」「規模を縮小する」「工夫して続ける」といった判断が格段にしやすくなります。家庭菜園は必ずしも万能な手段ではありませんが、目的を正しく再定義することで、自分にとって最適な関わり方が見えてきます。

家庭菜園 やめた 理由をまとめて整理

-

節約目的のみでは赤字化しやすく小規模開始が安全

-

おすそ分けは事前確認と少量高鮮度で負担を減らす

-

マンションのベランダは規約確認と避難経路の確保が必須

-

ゴキブリ対策は湿気と餌の管理と密閉保管が基本

-

週末運用は猛暑と雑草増殖を想定した代替策が必要

-

買った方が安い品目と自家栽培向き品目を分けて考える

-

食費が浮くには長期に少量収穫できる品目を選ぶ

-

お金をかけないには資材再利用と初期投資の上限設定

-

節約になる野菜は再生栽培や香味野菜を中心にする

-

家庭菜園だけで生活は難しく複線的な調達が現実的

-

終わった土は自治体や店舗の条件を確認して処理する

-

経験者比率は4割前後で推移し離脱も一定数存在する

-

目的と手段を切り分けて最適な代替を選択する

-

続ける場合は省管理化と気象対策を運用ルールに落とす

-

家庭菜園 やめた 理由を可視化し再挑戦の条件を定義する

最後までお読みいただきありがとうございます。