この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園用の わらの敷き方で迷っている方へ。わらを敷く理由と効果、基本の敷き方と風で飛ばさない固定、起こりやすいデメリットへの対策、敷く時期の見極め方まで丁寧にまとめます。100均でそろう道具やプランターでの活用、カビが気になるときの手当て、どんな野菜に向くのか、わらの上から水やりはできるのかも具体的に解説します。素材の選び方から定着のコツ、作物別の使い分けまで、今日から無理なく再現できる手順に落とし込みます。

-

敷く目的別の効果と最適な厚みや向き

-

風で飛ばない固定方法と季節ごとの使い分け

-

作物別の活用とプランターでの応用

-

デメリットやカビ対策と水やりのコツ

家庭菜園 わら 敷き方の基本

-

わらを敷く理由と効果

-

敷き藁を敷く時期の目安

-

敷き方と飛ばない方法

-

プランターでのわら活用法

-

敷き藁の上から水やりはできますか?

わらを敷く理由と効果

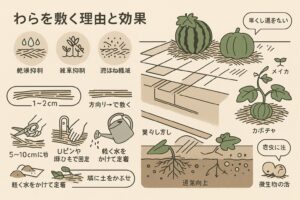

わらを畝の上に敷く行為は、土壌表面を被覆する有機マルチングの一種であり、乾燥抑制・雑草抑制・泥はね軽減・地温安定化という基礎的な効能に加え、根圏環境の改善や微生物相の活性化にも寄与します。被覆によって直射日光と風が地表に当たりにくくなり、土壌水分の蒸散速度が下がるため、夏季の潅水頻度を抑えつつ、乾燥ストレスを和らげられます。また光遮断により雑草の発芽シグナル(光受容体の活性化)が起こりにくくなり、除草の手間や競合による養分ロスを減らせます。雨滴の衝撃をわらが受け止めることで泥はねが抑えられ、地際の葉や茎に土壌由来の病原体が付着しにくい環境が整います。

技術面では、わらの繊維質(セルロース・ヘミセルロース・リグニン)の多孔性が、表層の通気と保水の両立に役立ちます。通気が確保されると根は嫌気状態に陥りにくく、細根が活発に伸長しやすくなります。敷き方は「乾いた長いわら」を用い、土がうっすら見える薄さ(例:おおむね1〜2cm厚)から始め、気温上昇や乾燥が強まる時期に段階的に厚みを調整すると管理しやすいです。厚くし過ぎると根が浅く張って乾燥に弱くなるため、被覆厚は「目的に対する最小限」を意識します。雑草抑制まで狙うのであれば一般的に約5–7.5cmともいわれています。

資材の組み合わせによる相補性も活用できます。例えば、定植初期は黒色フィルムマルチで地温を確保し、盛夏入りに合わせてフィルム上に薄くわらを重ねると、昇温を抑えつつ保湿と泥はね抑制の両方を狙えます。スイカ・カボチャなど果実が地面に触れる作物では、果実直下にわらを敷くことで接地面の汚れと腐敗リスクを下げられ、通気の良いクッション層としても機能します。

なお、マルチングの物理的効果(蒸発抑制や土壌水分の変動幅の縮小)については、公的機関による実証が報告されています(出典:林野庁東北森林管理局「マルチング資材に関する実証試験」https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/tisan/pdf/maruthingu2.pdf)。このような一次情報では、マルチ有無や資材の違いによる土壌水分や蒸発量の挙動が計測され、保水性や温度緩衝の傾向が示されています。家庭菜園でも同じ原理が働くため、規模は小さくても再現性のある効果が期待できます。

運用のコツとしては、敷き始めに軽く散水して土とわらを密着させる、端部に薄く土をのせて固定する、U字ピンや麻紐で数点を押さえる、などの初期安定化を行うと風での飛散が減ります。わらは雨で一時的に含水しますが、繊維間隙によって乾燥も進みやすいため、過湿が続きにくいのが特長です。以上の点を踏まえると、わら敷きは省管理と病害予防、品質向上を同時にねらえる合理的な手段だといえます。

敷き藁を敷く時期の目安

わら敷きのタイミングは、目的(保湿・遮光・泥はね対策・地温制御)と季節の気象条件を照らし合わせて決めると迷いません。春の低温期は地温確保が優先となるため、定植直後の全面被覆は避け、まずは株元の日当たりを確保しながら周縁に薄く敷き、地温が十分に上がってきた段階で被覆域を広げる運用が扱いやすいです。特に夜温が低い時期は、わらの断熱効果が朝夕の昇温を遅らせ、初期生育の立ち上がりを鈍らせる場合があるため、段階導入が適しています。

梅雨入り前後は泥はね防止と病害抑制の観点で効果が高く、通路側まで被覆するとスプラッシュ由来の汚れと病原体飛散をより抑えられます。連続降雨時は過湿対策として、畝に対して直角方向の敷き方を選ぶと雨水が畝間に逃げやすく、根腐れリスクの低減につながります。真夏は強い日射と高温により地温が過度に上がりやすいため、株元を中心にしっかり被覆して熱負荷を緩和します。必要に応じて敷き増しし、表面温度の上がり過ぎを防ぎます。

秋は日照が弱まり蒸発量が落ちるため、厚く敷き過ぎると土壌の乾きが遅くなり、根圏の通気が不足しやすくなります。昼夜の寒暖差が大きくなる時期でもあるため、薄めの被覆に切り替え、朝に水を与えて日中に乾きの時間を確保すると根の健全性を保ちやすくなります。冬期の越冬栽培では、保温と通気の両立が鍵です。強い霜よけや凍上抑制を狙いつつも、風通しが損なわれるほど厚くしないこと、晴天日に一部をめくって地表を乾かすことなど、メリハリのある管理が有効です。

作物別・圃場別の微調整も効果的です。早植えのナスやピーマンなど、株元を日光で温めたい場合は株元だけ土を見せ、周囲をわらで囲うと立ち上がりが良くなります。サトイモやショウガ、ネギでは、わらの上に軽く土を寄せると分解が早まり、有機物が養分として循環しやすくなります。ブロッコリーやキャベツのように土寄せ作業を伴う作物は、一度わらを退けてから土寄せし、作業後にわらを戻すと地表分解が進み、吸収しやすい形で有機物が供給されます。

時期判断で迷ったら、次の指標が役立ちます。最低気温が安定して二桁に乗る頃から被覆域を広げる、連続降雨が見込まれる前に泥はね対策として早めに敷く、猛暑予報の前に厚みを増す、といった先手の対応です。一方で、台風前は固定を増やすか、一部を外して資材損耗を避けるなど、気象イベントごとのリスク管理も合わせて検討してください。こうした季節運用を繰り返すことで、わら敷きは「敷く量と時期を調律して効かせる」管理技術へと成熟していきます。

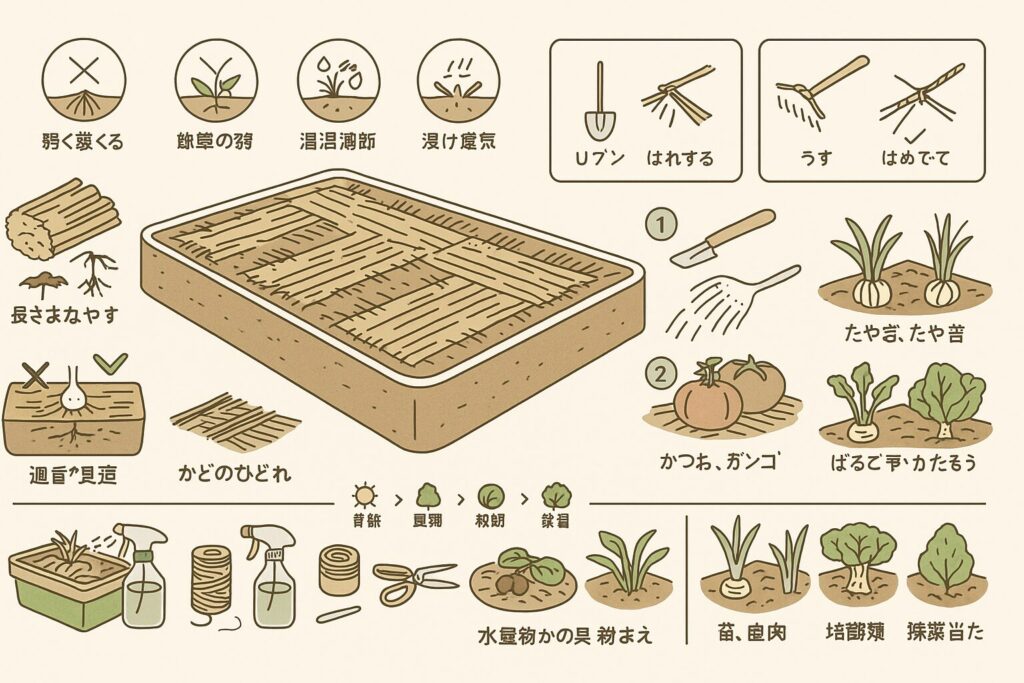

敷き方と飛ばない方法

基本は畝に沿って並行に敷き、株元まで覆います。これにより雨水が適度に浸み込み、保湿と保温のバランスが取りやすくなります。一方、排水を促したい時季や土質では、畝に対して直角に敷くと雨が畝間へ流れやすくなり、根腐れリスクの軽減につながります。

風で飛ばされにくくするには、敷いた直後にジョウロで軽く湿らせて土となじませ、端部に薄く土をかぶせます。U字ピンや針金、麻紐で数点を軽く押さえると安定します。風の強い畑では、風上側に背丈のある作物や簡易の風よけを設けるとわら自体が飛びにくくなります。重みのあるバークチップを少量混ぜる方法も一案です。厚みは目的により変え、日射が強い夏場はやや厚め、春や過湿期は薄めを心がけます。厚くし過ぎると根が浅くなり乾燥に弱くなるため注意が必要です。

下表は目的別の向きと厚み、固定の目安です。

| 目的 | 敷く向き | 厚みの目安 | 固定のコツ |

|---|---|---|---|

| 保湿・保温を高めたい | 畝と並行 | 土が少し見える薄さ | 端に薄く土、軽く散水 |

| 排水を促したい | 畝に直角 | 通路側をやや厚め | U字ピンで数点固定 |

| 泥はね対策 | 並行または直角 | 果実周りはやや厚め | 果実下に敷いて安定 |

| 強風対策 | 地形に合わせる | 初期は薄めで密着 | 針金ピンと麻紐併用 |

プランターでのわら活用法

限られた土量で根域が狭くなりやすいプランター栽培では、わらによる被覆が水分と温度の変動を和らげ、根のストレス軽減に役立ちます。わらは繊維質が主体で多孔質なため、表層の通気と保水を同時に確保できます。乾湿の振れ幅が小さくなると、細根の更新が安定し、肥料成分の吸収効率も保たれやすくなります。蒸発の抑制という点は、農業研究機関の実証でも示されており、土面蒸発を抑えて適度な土壌水分維持に寄与することが報告されています(出典:農研機構 果樹茶業研究部門「防寒に対する敷き藁の効果」https://www.naro.go.jp/laboratory/nifts/kajyusaigai/chogai/measures/citrus/130641.html)。

実装のポイントは厚みと粒度の調律です。5〜10センチ程度に切った短いわらを薄く均一に敷くと、初期のなじみが良く、散水時に浮きにくくなります。固定にはU字ピンや曲げた針金を周囲と中央に数カ所用い、わらと用土を面で密着させます。過湿を避けるため、株元のごく近くは円形に土をわずかに露出させ、ガス交換と蒸散の逃げ道を確保します。梅雨や長雨期は厚くし過ぎず、風通しを優先した薄敷きへ調整すると、蒸れと病害の発生を抑えやすくなります。真夏は直射と過度な表面温度上昇を緩和する目的で、果実や葉柄の接地部を中心に局所的に厚みを増やす運用が有効です。

プランター規格別の目安

| プランターサイズ | わらの切断長 | 被覆厚の目安 | 固定ピンの本数 | 点検頻度の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 8〜10号鉢(直径24〜30cm) | 5〜7cm | 0.5〜1.0cm | 3〜4本 | 週1回 |

| 長方形40〜45cm | 7〜10cm | 0.7〜1.2cm | 4〜5本 | 週1回 |

| 大型プランター60cm以上 | 8〜12cm | 1.0〜1.5cm | 6〜8本 | 3〜4日に1回(夏) |

代替材を使う場合は、ココチップや細かいバークを薄く重ねると重量が加わり、初期の飛散を抑えられます。シュレッダー紙や新聞紙は吸水性が高く崩れやすいため、最上層に薄くわらを載せて保護し、インク移りや異臭、カビの兆候が出た場合は速やかに取り除いて入れ替えます。室内やベランダでは、受け皿の排水状況やカビ臭の有無を定期的に確認し、風通しのよい場所で乾燥の時間を設けると衛生的な状態を保てます。

敷き藁の上から水やりはできますか?

わらの上からの水やりは実践可能です。表面張力で水が弾かれて側面へ流出しないよう、微細なシャワーでゆっくり与えると、わら繊維を伝って均一に浸透します。ジョウロのハス口は孔径の細かいもの、ホースノズルは拡散角の広い設定にすると、落下衝撃が小さく泥はねも起きにくくなります。点滴チューブや自動潅水器具をわらの下に這わせる方法は、少量を持続的に供給でき、蒸発損失と葉面の濡れを抑えるうえで有効です。

潅水の要否は、見かけの色や重さだけで判断せず、わらを少しよけて地表下2〜3cmの土を指で確かめるのが確実です。指先に土が軽く付着する程度の湿りは適正、乾いた粉状であれば潅水のサインです。プランターでは、底穴からの排水の有無と、潅水から10〜20分後の受け皿の水残りも参考になります。長雨や梅雨期は過湿になりやすいため、潅水間隔を延ばし、朝の涼しい時間帯に与えると蒸散が進みやすく、蒸れの回避につながります。

根の健全性を守るには、潅水の「量・速度・頻度」のバランスが鍵です。量は「用土全体が湿り、鉢底から排水が出るまで」を目安とし、速度は表層に滞留しない程度の緩やかな流量に調整します。頻度は季節・作物・生育段階で変わるため、葉の張りや土壌水分の実測に基づいて可変にします。わらが常時濡れたままになると、地際部の通気が悪化しやすいので、日中に表層が軽く乾くリズムを作ると病害リスクを抑えられます。必要に応じてわらを一時的に間引き、株元の露出を増やしてガス交換を促す調整も有効です。

家庭菜園 わら 敷き方の応用

-

敷き藁が必要な野菜は?

-

敷き藁のデメリット

-

敷き藁のカビ対策と予防

-

100均で揃える資材と代用

-

家庭菜園 わら 敷き方の要点まとめ

敷き藁が必要な野菜は?

地表に触れる果実や、乾燥と泥はねに弱い作物で効果が大きくなります。スイカ、メロン、カボチャ、ズッキーニなどは果実の下に敷くと汚れや腐敗を避けやすくなります。トマトは過度の水分を嫌うため、雨期は畝に直角方向に敷いて排水を助ける手法もあります。ショウガやネギ、サトイモでは、敷き藁の上に土を少し寄せると分解が進み、養分として利用されやすくなります。ブロッコリーやキャベツは土寄せの際に一旦わらを退け、作業後に戻すと地表で分解が進み、根が吸収しやすい形で有機物が供給されます。ニンジンの播種後は、数センチに刻んだわらを薄く被せて保湿する方法が使いやすく、もみ殻が手に入りにくい場合の代替としても機能します。

作物別の一口ヒント表

| 作物 | 敷き方の要点 | ねらい |

|---|---|---|

| スイカ・メロン | 果実下に敷き厚め | 汚れと腐敗の防止 |

| トマト | 雨期は直角敷きも可 | 排水性の確保 |

| サトイモ・ショウガ・ネギ | わら上に軽く土寄せ | 有機物の分解と養分化 |

| ブロッコリー・キャベツ | 土寄せ時は一旦退けて戻す | 表面分解で吸収しやすく |

| ニンジン | 2〜3cmに刻んで薄く | 発芽期の保湿 |

敷き藁のデメリット

有機マルチとして優れた面が多い一方で、運用を誤ると逆効果になる場面があります。まず、厚く敷き過ぎると土表面の気体交換が滞り、細根が地表近くに偏って浅根化しやすくなります。浅根化は乾燥や高温の局所変動に弱く、潅水や施肥のムラも生みやすくなります。目安として、露地の一般的な被覆厚は1〜3cm、プランターでは0.5〜1.5cmから開始し、気象と生育を見ながら加減すると過剰になりにくいです。

春先の低温期には、断熱効果によって朝の昇温が遅れ、生育初期の立ち上がりが鈍ることがあります。初期は株元の日照を確保し、畝肩や通路側から段階的に被覆域を広げると、地温確保と泥はね対策の両立がしやすくなります。長雨や梅雨期など常時湿潤になりやすい時期は、わらの下面が冷え込み、地際の通気が不足して根腐れや地際病害の誘因となる場合があります。

生物相の変化にも注意が必要です。わら下の湿陰はナメクジやカタツムリ、ワラジムシなどの隠れ場となり、幼苗や果実への食害が増えることがあります。被害が出やすい季節は、株元の直近を薄敷きにする、誘引トラップや銅テープ(プランター縁)を併用する、朝の見回りで捕殺するなど、圃場管理と物理的対策を組み合わせると被害拡大を抑えられます。

資材面では、稲わらのC/N比が高いため、分解初期に窒素の一時的な固定(窒素飢餓)が起きやすい点も押さえておきたいポイントです。元肥・追肥の窒素源を急激に減らさない、あるいは分解の速い有機物(米ぬか等)を薄く併用して微生物活性のバランスを整えると、初期の窒素不足による葉色低下を避けやすくなります。さらに、収穫圃から持ち込んだわらに雑草種子や多年草の根茎が混入していると圃場に拡散するおそれがあるため、調達時は由来の明確な資材を選ぶ、敷設前に乾燥・ふるい落としを行うなどの前処理が有効です。

都市部では入手性や保管スペースの課題、輸送コストの上昇がボトルネックになり得ます。代替として、よく乾燥させた刈り草、落ち葉、薄く剥いだ段ボール、ココチップなどをスリムに使い、初期はネットやピンで軽く固定して飛散を防ぐと扱いやすくなります。強風や台風の予報時は、あらかじめ固定点を増やすか、被覆を一時的に間引いて資材損耗を抑える判断も有効です。

最後に泥はねや蒸発抑制などマルチング一般の物理効果は、公的機関の実証でも示されていますが、同じ効果が過度になると過湿や低温を招く側面もあります。運用は気象と土壌条件に応じて「薄く、必要な場所に、必要な時期だけ」を基本に調整してください(出典:林野庁東北森林管理局「マルチング資材に関する実証試験」https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/tisan/pdf/maruthingu2.pdf)。

敷き藁のカビ対策と予防

白い菌糸や綿状の菌叢、点状の菌核がわら表面に現れることがあります。多くは腐生性の糸状菌や放線菌で、有機物分解の過程として自然に見られる現象です。ただし、過湿や通気不足が続くと、地際部の温度・酸素・水分バランスが崩れ、苗立枯れや茎の軟腐などの病害が発生しやすくなります。対策の基本は、厚みと通気の制御、水分管理の是正です。

まず被覆厚を季節に合わせて調整します。梅雨や長雨期は株元直近を薄敷きにし、畝肩から通路側へ厚みを逃がすと、根圏のガス交換を確保しやすくなります。水やりは朝に行い、日中に表層が軽く乾く時間をつくると、わら内部の含水がリセットされ、カビの持続的な繁殖を抑えられます。わらを時々持ち上げて土の匂いと質感を点検し、酸臭や黒変、ぬめりが強い部分は取り除いて新しい乾いたわらに更新してください。

微生物相の整備という観点では、米ぬかを全体にごく薄く散布し、炭素と窒素のバランスを補う方法があります。撒くタイミングは敷設の2〜3週間前に前施用すると安定しやすい一方、敷いた直後の薄撒きでも効果が期待できます。いずれも厚撒きは過発酵や嫌気化の原因になるため避けましょう。

園芸用の木酢液については、商品ラベルでは200倍程度への希釈と散布方法が案内される場合があり、セルロース分解に関わる微生物の活性化や病原菌の拮抗に資するという説明が示されることがあります。使用時は、公式表示に従うことが推奨され、手袋や保護眼鏡の着用、風向きの確認、散布後の直射回避など安全面の配慮を徹底してください。なお、環境条件や製品差により反応は変わるため、小面積で試験し、薬害や臭気の残留がないことを確認してから本格導入すると無理がありません。

物理的・栽培的な補助策としては、株間を広げて空気の通り道を確保する、支柱や剪定で地際の風抜けを良くする、潅水を一度に多量ではなく分割して与える、雨天後はわらを一時的に間引く、といった現場対応が有効です。要するに、わら・水・空気の三要素のバランスを常に点検し、過湿が続かないリズムを作ることが、カビの抑制と根圏の健全化につながります。

100均で揃える資材と代用

低コストで始めたい場合は、100均の園芸コーナーが心強い味方になります。U字ピンや結束用の麻紐、簡易の園芸クリップ、霧吹きや計量カップ、手袋や小型スコップなど、敷き藁の固定と日々の管理に必要な品が一通り揃います。プランター向けには小型の鉢底ネットや排水確認用の受け皿も重宝します。わらの入手が難しければ、代替として段ボールを薄く剥いで被覆したり、刈り草をよく乾かしてから使う方法もあります。新聞紙を使う場合は水に弱いので上から薄くわらやチップを重ねて保護すると長持ちします。素材の匂いやインク移りが気になる場合は、食用作物の株元に直接触れないよう配慮します。

下表はよく使う資材と用途の整理です。

| 資材 | 主な用途 | 備考 |

|---|---|---|

| U字ピン・針金 | 固定・風対策 | プランターでも有効 |

| 麻紐 | 束ねる・結束 | 生分解性で片付けが容易 |

| 霧吹き | 散布・湿らせる | 初期のなじませに有効 |

| 受け皿 | 排水確認 | 室内やベランダで便利 |

| 段ボール・新聞 | 代替被覆 | 上にチップや薄いわらを重ねる |

家庭菜園 わら 敷き方の要点まとめ

-

わらは乾いた長めを薄く敷き土が少し見える程度にする

-

梅雨や夏は保湿と泥はね対策に効果が高い

-

春の低温期は地温確保を優先し敷き過ぎない

-

畝と並行で保湿直角で排水と目的別に使い分ける

-

厚くし過ぎると根が浅くなり乾燥に弱くなる

-

敷いた直後に湿らせ端部へ薄く土をかけて固定

-

U字ピンや麻紐を併用し風で飛ばないようにする

-

プランターでは短く刻み薄敷きで通気を確保する

-

水やりは微細シャワーでゆっくり浸透させる

-

乾き具合はわらをよけ土の指触で確認する

-

スイカやカボチャは果実下を厚めに保護すると良い

-

サトイモやショウガはわら上に軽く土寄せが有効

-

ブロッコリーやキャベツは土寄せ後にわらを戻す

-

米ぬかで微生物相を整えカビの偏りを抑える

-

入手困難時は刈り草や段ボールを代替で活用する

最後までお読みいただきありがとうございます。