この記事にはプロモーションが含まれています。

家家庭菜園ノートの書き方を調べても、何から始めればよいか迷っていませんか。この記事では、家庭菜園の記録を無理なく続けるための栽培記録ノートの基本、エクセルを使った管理法、スケジュール設計の考え方を解説します。さらに家庭菜園日記との違いやアプリ活用の工夫も紹介し、初心者でも続けられる仕組みづくりを提案します。

・家庭菜園ノートの書き方と栽培記録テンプレの作り方

・エクセルとカレンダーを使ったスケジュール管理の型

・人気アプリと記録アプリiphoneの選び方と活用

・家庭菜園記録と日記の違いと使い分けのコツ

家庭菜園ノート書き方の全体像

-

栽培記録ノート書き方の基本

-

カレンダー初心者のすすめ

-

家庭菜園スケジュール管理の型

-

家庭菜園エクセルで栽培記録テンプレート

-

家庭菜園記録と家庭菜園日記の違

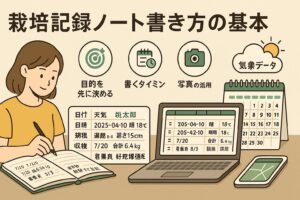

栽培記録ノート書き方の基本

栽培記録は、その年に起きた事象と結果の因果を紐づけるための一次データです。翌年の作付けや資材選定、作業手順を精緻化するうえで、最小限の項目を確実に、同じ順序・同じ表記で積み重ねることが要となります。紙でもデジタルでも、入力動線が短く迷いが生じない設計にすると継続率が上がります。

また、気温・降水・日照などの気象条件は生育と病害虫発生に大きく影響します。現地体感のメモに加えて、自治体や公的機関が公開する客観データへの参照先を一つ用意しておくと、後日の検証精度が向上します(出典:気象庁 過去の気象データ検索 https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php

目的を先に決める

記録は「目的駆動」で設計すると効率的です。

-

病害虫再発の抑制:初発日、発生部位、被害度、気象条件、対策と効果

-

収穫量の最大化:定植日から収穫開始までの日数、1株当たり収量、可販率

-

作業の標準化:作業時間、使用資材の量・種類、失敗要因と代替策

目的が明確であれば、記録は翌年の意思決定に直結します。

最小セットの基本項目

入力の手間と分析の妥当性のバランスをとるため、まずは「最小セット」を固定します。表の見出しや語彙は年をまたいで統一してください。

| 項目 | 推奨書式・例 | ねらい |

|---|---|---|

| 日付・天気 | 2025-04-10 晴 18℃ 東風2m | 気象と作業・生育の相関を確認 |

| 作物・品種 | トマト 桃太郎 | 品種特性の差を把握 |

| 畝条件 | 幅80cm 高15cm マルチ黒 | 物理条件と生育差を管理 |

| 播種・定植 | 播種3/20 育苗28日 定植4/17 | ステージ間の日数を可視化 |

| 手入れ | 追肥8-8-8 30g 整枝1回 | 作業強度・頻度の最適化 |

| 収穫 | 開始7/20 終了9/5 合計6.4kg | 収量カーブの把握 |

| トラブルと対応 | うどんこ 初発8/3 炭酸水素Na散布 | 介入の効果検証 |

| 結果所見 | 着果良 好乾燥で裂果減 | 翌年の改善点に反映 |

特に「日付→条件→作業→結果→所見」の順で並べると、読み手が時間軸で追いやすくなります。

書くタイミング

正確さは入力の鮮度に比例します。

・現地で即時メモ:スマホやポケットメモでキーワードのみ(例「定植 完了 区画A」)

・帰宅後24時間以内に清書:定型フォーマットへ転記し、数値や写真リンクを補完

・週次レビュー:未入力の穴や、今週生じた仮説を「来週の検証項目」として明文化

この三段階に分けると、抜け漏れを最小化しつつ記録が分析に耐える密度になります。

写真の活用

写真は文字での記述を大きく補完します。定点撮影のルールを決め、同じ距離・角度・時刻で週1回撮影すると、生育速度や病徴の変化が視覚的に比較できます。

・ファイル命名例:2025-07-20_A-1_Tomato_stage3.jpg(年月日_区画_作物_ステージ)

・撮影補助:スケールバーや名札を写し込み、サイズ感・区画識別を担保

・病害時:患部のクローズアップと全体像の両方を撮影し、発生範囲と重症度を切り分け

写真は記録シートの該当行にURLまたはファイル名で紐づけると検索が容易になります。

最後に、記録は完璧を求めず「欠測を減らす」ことに価値があります。短文でも同じ型で積み上げれば、翌年の意思決定に十分な根拠となります。

目的ごとの設計テンプレート

・病害虫対策重視:気象と発生の時系列、防除タイミング、再発までの日数

・多収重視:栽植密度、摘心・整枝手法、1株当たり果数、ステージ別追肥

・省力重視:作業時間、作業者数、道具の有無、歩数・動線の簡易記録

いずれも、翌年に「何を変えるか」を1~2点だけ明確に記しておくと、改善の打ち手が具体化します。

最小セットの基本項目

最初から多項目にすると続きません。以下のような基本欄を固定し、翌年に必要なら追加しましょう。

-

日付・天気(例:2025-04-10 晴 18℃ 東風2m)

-

作物・品種(例:トマト 桃太郎)

-

畝条件(幅80cm 高15cm マルチ黒)

-

播種・定植(播種3/20→育苗28日→定植4/17)

-

手入れ(追肥や整枝など。※施肥量は目安で個別条件に調整)

-

収穫(収量と期間)

-

トラブルと対応(例:うどんこ病 初発8/3。※農薬や薬剤散布は必ず地域の指導に従う)

-

結果所見(来年への改善点)

👉 推奨順序:「日付 → 条件 → 作業 → 結果 → 所見」

用語・単位の統一

・温度は摂氏、風はm/s、雨量はmmで統一

・施肥は製品名とN-P-K比、投入量はg/㎡で表記

・区画は座標または番号で表す(例:A-1、B-2)

単位や語彙の統一は、年をまたいだ比較や他者との共有を容易にします。

参考となる補助欄

・土壌:pH、EC、前作、天地返しの有無

・資材:支柱長、被覆材の透光率、潅水方式(手潅水・点滴)

・気象:最高・最低・平均、前日雨量、日照時間

補助欄は後述のスケジュール設計やトラブル分析と相互に参照され、対策の精度を高めます。

書くタイミング

入力のタイミングを固定化すると、記録が生活の一部として定着します。

・日次サイクル:作業直後に10秒メモ、帰宅後に3分清書

・週次サイクル:週末に「できたこと/持ち越し/次週の仮説」を各3行で整理

・月次サイクル:月末に収量・投入量・病害の要約を1ページに集約

この三層のレビューにより、日々の断片的な記録が、翌年に参照しやすい知見へと昇華します。

入力ミスを減らす仕組み

・定型語のプルダウン(播種、定植、追肥、整枝、防除、収穫)

・自動日付入力(デジタルならタイムスタンプを活用)

・未入力チェック(重要欄が空ならハイライト)

仕組みで品質を担保し、書き手の負担を最小化します。

写真の活用

写真は「記録の第2の言語」です。生育段階や症状の差異は、文字よりも画像のほうが再現性高く伝えられます。

定点とイベントの二本立て

・定点:毎週同じ場所・角度・距離で撮影し、葉色・草勢・着果の変化を把握

・イベント:定植、初花、初果、病害初発、整枝直後、収穫ピークなど節目で撮影

この二本立てで、時系列の滑らかな変化と、節目の前後比較が可能になります。

画像管理のコツ

・タグ運用:作物名、区画、ステージ、トラブルの4タグを基本に付与

・台帳連携:画像名を台帳の該当行に記載し、検索性を確保

・画質:患部記録はマクロ、全景は広角と役割分担

以上を徹底すると、翌年に「なぜそう判断したか」を画像で説明できるようになります。

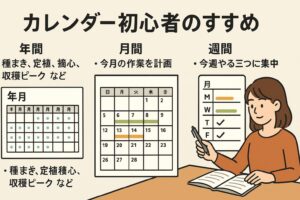

カレンダー初心者のすすめ

抜け漏れを減らす最短策は、カレンダーに「時期が決まる作業」を先に載せることです。年間・月間・週間の三層で視点を切り替えると、気象や労力の変動に柔軟に追随できます。

年間の視点

年単位では、種まき・育苗・定植・摘心・支柱設置・防除・収穫ピーク・片付け・資材発注など、主要イベントを季節カレンダーへ配置します。

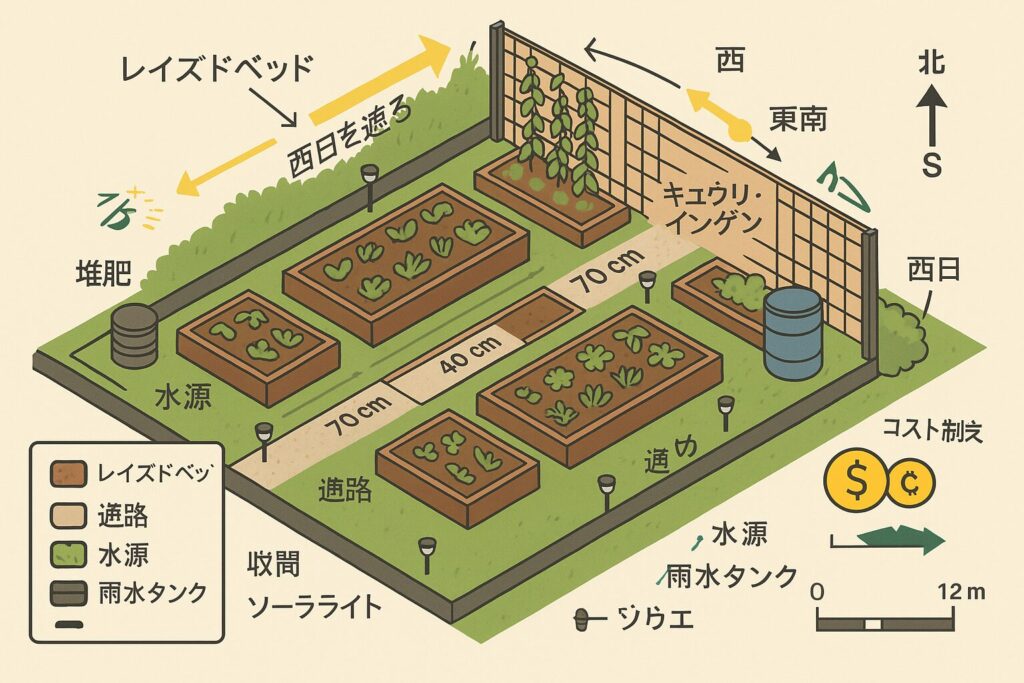

・輪作計画:同一科目の連作間隔を科目別に明記(例:ナス科は同一区画で2~3年空ける)

・レイアウト更新:背丈の高い作物は北側へ配置する原則を年初に固定

・評価タイミング:年末に「収量・可販率・病害発生」の三指標で総括

年の「型」を作ることで、月以下の運用が安定します。

月間の視点

月次では、今月中に完了すべき作業を気温・降雨の平年傾向と合わせて粗取りします。

・前月末の棚卸し:未達タスクの繰り越しと、資材の在庫確認

・気象メモ:最高・最低・降雨の傾向を一行で要約し、作業負荷を予測

・作型の分岐:早どり・遅どりなどの分岐条件を月初に明記

月間の粒度は「準備・実行・確認」の3段階で整理すると可視性が高まります。

週間の視点

週次では、「今週やる三つ」に優先順位をつけ、天気予報で前後させます。

・固定化する作業:潅水系、追肥、整枝などのルーチン

・可変作業:防除・収穫・葉かきなど、気象依存の強いもの

・レビュー:未消化タスクの理由を明記し、翌週へ計画的に送る

週単位の簡潔なPDCAが、現場での意思決定を軽くします。

以上の三層で計画(予定)と実績(記録)を往復させると、過不足なく運用できます。

家庭菜園スケジュール管理の型

スケジュールは「作業種別×生育ステージ」のマトリクスで整理すると、迷いが減ります。作業種別は播種・定植・保守(潅水・追肥・整枝)・防除・収穫・後片付け、生育ステージは発芽前、初期生育、開花前後、結実、収穫期、整理の六段階に分けて設計します。

マトリクス設計と基準

各交点に「基準作業」と「例外条件」を記述します。

例:開花前後×保守

・基準作業:窒素控えめの追肥、主枝と側枝の結束再点検、朝の潅水を基本

・例外条件:猛暑日は夕方の潅水に切り替え、長雨時は追肥を延期、強風後は支柱再固定

基準が明文化されていると、天候変化に対して現場判断がぶれにくくなります。

通知・リマインダーの適用範囲

通知は「日付が固定されやすい作業」に限定し、気象で変動する作業は週次レビューで調整します。

・通知向き:播種、定植、薬剤の再散布間隔、収穫開始予定

・通知非推奨:潅水、葉かき、細かな整枝(気象依存度が高いため)

通知の乱用はアラート疲れを招くため、重要作業に絞り込むと運用が軽快になります。

レビューと改善

週末にマトリクスの空白や遅延を点検し、翌週の基準値を小刻みに更新します。小さな修正を積み重ねることが、翌年の「勝ちパターン」につながります。

家庭菜園エクセルで栽培記録テンプレート

家庭菜園の管理を効率化するうえで、エクセルは非常に有効なツールです。検索性に優れ、条件を設定したフィルタリングや数値の自動集計が可能なため、年単位の比較や複数作物の一括管理に適しています。さらに、シートを複製するだけで翌年の記録を容易に引き継げる点も大きな利点です。

おすすめの構成は以下の3枚のシートです。

-

菜園マップ:区画ごとの作付け状況を図示し、どの区画にどの作物を植えたかを一目で把握できるようにします。輪作計画や連作障害の防止に役立ちます。

-

年間カレンダー:播種、定植、追肥、収穫などのスケジュールを月単位で整理します。農業気象データと組み合わせることで作業のタイミングを最適化できます(出典:農研機構「作物統合気象データ」https://amu.rd.naro.go.jp/

-

作物別記録:個々の作物の詳細なデータベースとして活用します。

以下に作物別記録のテンプレート例を示します。

| 日付 | 作物名 | 品種 | 作業 | 天気・気温 | 資材・量 | 畝条件 | 観察メモ | 収穫量 | トラブル | 対応 | 結果所感 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025-04-10 | トマト | 桃太郎 | 定植 | 晴 18℃ | 有機堆肥2L | 畝幅80高さ15 | 活着良好 | ||||

| 2025-05-05 | トマト | 桃太郎 | 追肥 | 曇 16℃ | 化成8-8-8 30g | マルチ有 | 下葉黄化軽微 | ||||

| 2025-07-20 | トマト | 桃太郎 | 収穫開始 | 晴 30℃ | 甘味強い | 1.2kg | 来季も同時期 |

記録強化のポイント

-

自動集計:収穫量を数式で合計行にまとめることで、1株当たりや区画ごとの収量比較が容易になります。

-

入力補助:作業内容や使用資材はプルダウンリスト化し、入力時間を短縮すると同時に表記揺れを防ぎます。

-

観察メモ:病害虫の発生兆候や土壌の湿り具合など、数値化できない情報を簡潔に残すことで、翌年の予防策に役立ちます。

-

写真連携:撮影した写真ファイルを「日付+作物名」で統一命名し、セルにハイパーリンクで関連付けると、記録と視覚データを同時に参照できます。

テンプレートを年替わりでコピーするだけで、前年との比較が容易になり、家庭菜園の改善サイクルを回しやすくなります。

家庭菜園記録と家庭菜園日記の違い

家庭菜園の取り組みを長く続けるためには、「記録」と「日記」を意識的に分けて活用することが大切です。両者は似ているようで目的も役割も異なります。記録は定量データを整理して再現性を高めるためのもの、日記は体験や気づきを蓄積して学びやモチベーションを支えるものです。この二つを併用すると、分析と感情の両面から園芸活動を振り返ることができます。

| 目的 | 家庭菜園記録 | 家庭菜園日記 |

|---|---|---|

| 主な内容 | 日付・作業・量・条件・結果 | 気づき・学び・写真・感想 |

| 活用場面 | 来季の計画、トラブル対策 | モチベ維持、家族共有 |

| 書き方 | 用語統一、短く正確 | 自由形式、見出しで整理 |

| 更新頻度 | 作業の都度 | 週末まとめや節目ごと |

家庭菜園記録の特徴

記録は「事実データの集積」を目的としています。播種日、施肥量、収穫量などを統一フォーマットで残すことで、翌年以降の意思決定に直接活用できます。特に病害虫の初発日や防除効果を数値で残すと、発生リスクを科学的に抑制できる可能性が高まります。

家庭菜園日記の特徴

日記は「心の記録」として機能します。作業時の発見や感動、課題意識など、数値化できない経験を自由に綴ります。写真や短文の感想を添えるだけでも十分で、モチベーション維持や家族・仲間との共有に役立ちます。

両者の組み合わせ効果

定量データと定性情報を両輪で蓄積することで、園芸活動のPDCAサイクルが回しやすくなります。例えば、収量が前年より減少した場合でも、日記に「長雨で作業頻度が下がった」と記されていれば、単なる数字以上の背景を読み取れます。以上を踏まえ、台帳としての記録と、振り返り用の日記を役割分担して運用することで、家庭菜園の管理はより洗練され、持続性の高い取り組みへと発展します。

家庭菜園ノート書き方を支えるツール

-

家庭菜園アプリ人気の活用法

-

菜園ノートアプリの選び方

-

記録アプリiphoneで始める

-

家庭菜園日記アプリの使い分け

-

作付け計画アプリ無料の比較

-

家庭菜園ノート書き方の要点まとめ

家庭菜園アプリ人気の活用法

人気の家庭菜園向けアプリは、カレンダー表示、写真添付、リマインダー、作物別タイムライン、資材メモ、タグ付け、位置情報の記録など主要機能が揃っています。活用の要点は、紙のノートやエクセルと競合させず、役割分担を明確にすることです。予定と通知はアプリ、実績の台帳はノートまたはエクセルという棲み分けにすると、二重入力が減り運用が安定します。

アプリ側では、撮影直後に作物名とステージ(育苗・定植・開花・結実・収穫・撤収など)をタグ化し、同日の台帳に撮影番号を記して相互参照できる状態にします。天候は自動取得の数値だけに依存せず、体感の備考(風の強さ、日照のムラ、朝露の量など)を追記すると、病害や生理障害の分析がしやすくなります。客観データと突き合わせる際は、公的な過去データを併用すると検証の精度が高まります(出典:気象庁 過去の気象データ検索 https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/

週次レビューはアプリのカレンダー画面を起点に行い、その場で完了チェックと記録確定を済ませる流れにすると、作業の抜け漏れを抑えられます。区画名やベッド番号をイベントタイトルの冒頭に入れる命名規則を統一しておくと、現地での迷いも減ります。さらに、資材メモは「製品名/成分比/投入量/希釈倍率/残量」の並びで揃えると、翌シーズンの発注や在庫管理が容易になります。

菜園ノートアプリの選び方

選定基準は、入力の速さ、検索のしやすさ、データの取り出しやすさの三点に集約されます。畑では片手操作が多いため、ワンタップで作業種別を選べるUIや、写真から自動で日時・位置を読み取り下書き化する機能があると実用性が上がります。検索は作物名×日付の掛け合わせが基本で、タグ・区画・ステージ・資材名など複数キーで絞り込めるほど、過去データにアクセスしやすくなります。

エクスポートの種類も必ず確認します。CSVや画像一括書き出しに対応していれば、年次の移行やバックアップが安心です。バックアップは端末ローカルとクラウドの二系統を用意し、少なくとも週一回の自動同期をオンにしておくと、端末故障時のデータ損失を避けられます。無料版で始める場合は、広告表示や出力制限、保存件数の上限が栽培期の運用に支障しないかを試作期(数週間)で検証し、入力の直感性と処理の軽さを優先して選ぶと長続きします。

記録アプリiphoneで始める

iphoneのみでも、標準アプリの組み合わせで十分に運用できます。写真アプリは作物別アルバムを作り、タイトルに撮影日と作業種別を含めるだけで、後日の検索が大幅に楽になります。例えば「2025-04-17 トマト 定植 A-1」のように日付→作物→作業→区画の順に統一します。

リマインダーは作物ごとにリストを分け、期日・優先度・場所ベースの通知を設定すると、畑に到着したタイミングでタスクが浮上します。カレンダーは週表示を基本とし、終日イベントで「潅水・追肥・整枝」の定型を並べ、天気予報に合わせて前後させます。共有カレンダーを使えば、家族や共同利用者と役割分担を可視化できます。

バックアップはiCloud写真と端末の自動バックアップを併用し、写真・メモ・リマインダー・カレンダーがすべて同期対象になっているかを定期的に点検します。これにより、端末故障や紛失時のリスクを最小限に抑えられます。

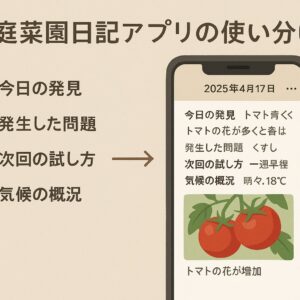

家庭菜園日記アプリの使い分け

日記アプリは、作業ログの厳密さよりも学びや気づきを残す用途に適しています。毎回の書き出しを定型化すると継続しやすく、後日の読み返しでも意図が明確になります。おすすめは次の四項目です。今日の発見、発生した問題、次回の試し方、気候の概況。各項目を2~3文で短くまとめ、写真を主役にキャプションで補足する構成にすると、運用の負担が軽くなります。

週末に一週間のベストショットを三枚だけ選ぶ運用は、情報過多を防ぎつつモチベーションを高めます。日記に記した仮説(例:整枝の時期を一週間早める)を翌週のカレンダーやエクセルのテンプレートへ反映させると、定性情報と定量記録の循環が生まれ、学習効果が高まります。

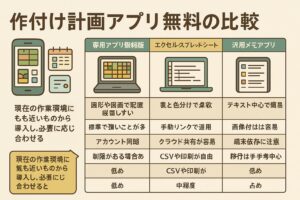

作付け計画アプリ無料の比較

無料で始める選択肢は、専用アプリの無料版、エクセルやスプレッドシート、汎用メモアプリの三系統に分かれます。目的と作業スタイルに合わせて使い分けると、コストをかけずに実用的な計画管理が可能です。

| 項目 | 専用アプリ無料版 | エクセル・スプレッドシート | 汎用メモアプリ |

|---|---|---|---|

| 作付け計画 | 図形や区画で配置しやすい | 表と色分けで柔軟 | テキスト中心で簡易 |

| 写真・カレンダー連携 | 標準で強いことが多い | 手動リンクで運用 | 画像添付は容易 |

| 共有・バックアップ | アカウント同期 | クラウド共有が容易 | 端末依存に注意 |

| 出力・移行 | 制限がある場合あり | CSVや印刷が自由 | 移行は手作業中心 |

| 習熟コスト | 低め | 中程度 | 低め |

まずは現在の作業環境に最も近いものから導入し、必要に応じて組み合わせると移行の負担が最小化できます。専用アプリでレイアウト設計、エクセルで年次台帳、メモアプリで現地メモという分業体制にすると、各ツールの強みを最大限に活かせます。

家庭菜園ノート書き方の要点まとめ

・目的を一つ決めて必要最小限の項目から始める

・日付天気作物品種作業トラブル結果を統一語で記す

・作業直後の短文メモと台帳清書の二段構えにする

・定点撮影を週一回に固定して生育比較を容易にする

・年間月間週間の三層で計画と実績を整合させる

・生育ステージと作業種別の交点に基準作業を置く

・気象例外条件を決めて当日の調整幅を明確にする

・エクセルは定型語リストと集計列で入力を簡略化する

・写真は命名規則とリンクで検索性を高めて蓄積する

・記録は事実データ日記は気づきで役割を分担する

・人気アプリは予定と通知に限定して負担を下げる

・菜園ノートアプリは入力速度検索性出力性で選ぶ

・iphone運用は写真アルバムと週表示カレンダーが軸

・無料の作付け計画アプリと表計算を目的で使い分ける

・家庭菜園ノートの書き方で栽培はもっと楽しくなる