この記事にはプロモーションが含まれています。

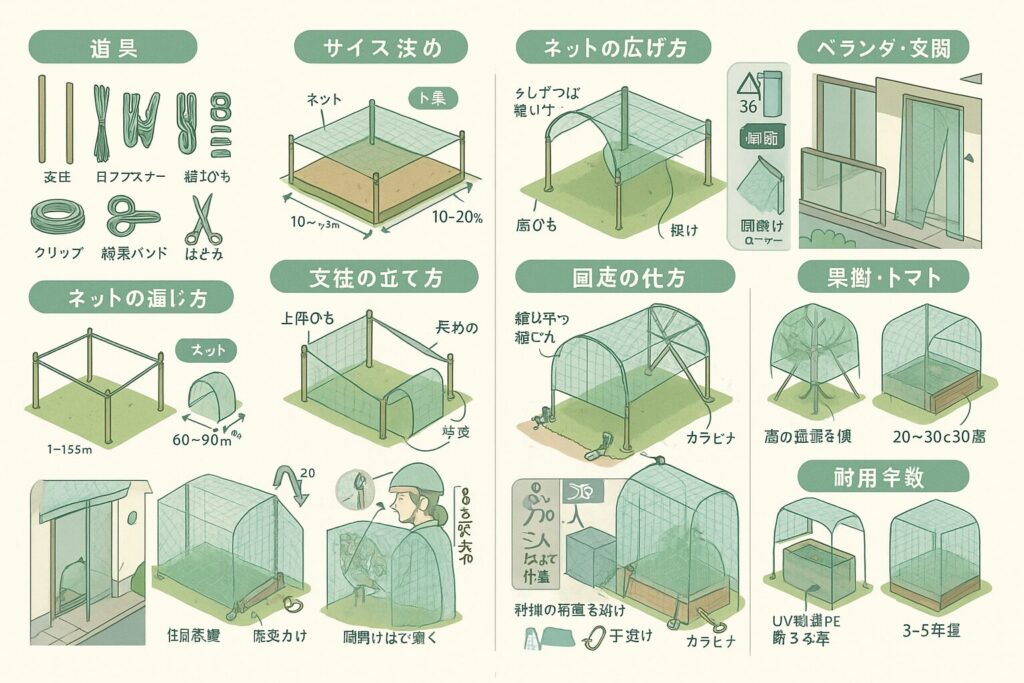

家庭菜園の防鳥ネットの張り方を調べている方は、設置方法や広げ方の基本に加え、ベランダや軒下での活用法、果樹にかける際のサイズ設計、支柱の配置や天井へのロープの渡し方、木を傷めない固定の工夫、さらにダイソーやコメリで揃う道具、プランター栽培や玄関周りの対策まで幅広く知りたいはずです。また、トマトへの張り方や何年くらい持ちますかといった耐久性の目安も気になるポイントでしょう。本記事では、初めての方でも迷わず取り組める具体的な手順を詳しく解説し、作物に合わせて効率よく正しく張れるようサポートします。

-

張り方の基本工程とねじれない広げ方を理解できる

-

作物別と場所別の最適な設置とサイズ選びが分かる

-

必要な道具と代替品が把握できて買い物が早くなる

-

耐久性を伸ばす保管とメンテのコツが身につく

家庭菜園 防鳥ネット 張り方の基本

-

設置方法は?手順の全体像

-

広げ方は?ねじれ防止のコツ

-

支柱選びと間隔の目安

-

天井や木を使う場合の注意

-

プランター菜園での張り方

設置方法は?手順の全体像

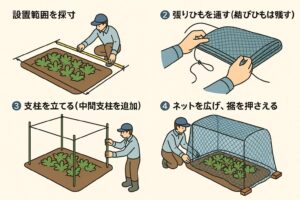

作物を確実に守るには、工程を前後させずに進めることが効果の安定につながります。まずは設置範囲を採寸し、幅・長さともに10〜20%の余裕を見たネットサイズを選定します。次に、ネットの長辺にある耳糸へ張りひもを通し、結びひもは外さず仮の把持用として残します。作業区画の四隅に支柱を垂直に立て、必要に応じて1.0〜1.5m間隔で中間支柱を追加します。箱型で囲う場合は、四辺の上部をロープで矩形に結び、トンネル状ならアーチ支柱を60〜90cm間隔で連ねて骨組みを作ります。

仮止めした張りひもをガイドに、ネットを端からゆっくり広げます。網目の菱形が均一になるよう左右と上下のテンションを微調整し、角→辺→中間の順で固定すると歪みが少なくなります。地面とのすき間は侵入の弱点になりやすいため、裾はU字ピン、レンガ、土かぶせのいずれかで連続的に押さえてください。あえて全体に5〜10%程度のたるみを残すと、鳥が乗ったときの荷重を逃がしやすく、固定点への急激な力集中も避けられます。

作業後は必ず外周を一周点検し、角の浮き、裾の開口、上面のたるみ溜まり(水溜まり・落ち葉溜まり)の有無を確認します。季節風や台風期は、上部ロープの結束を二重化し、開閉部はカラビナや面ファスナーで素早く閉じられるよう整えておくと運用が安定します。

目合い選びの目安

対象鳥の体格に適合した目合いでないと、侵入や突き行動を許す可能性が高まります。小さすぎる目合いは風荷重を受けやすく、骨組みや固定具への負担が増える点も考慮しましょう。下表は、家庭菜園で遭遇しやすい鳥種に合わせた目合いの指針です。

| 対象の鳥 | 推奨目合いの目安 | 主な用途の例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| スズメなど小型 | 約20mm | 葉物・豆類・イチゴ | 風の抵抗が増えるため固定を強めに |

| ヒヨドリ・ムクドリ | 25〜30mm | トマト・果菜類 | 視認性と通気のバランスが取りやすい |

| ハト | 約45mm | 樹木周り | 上面も確実に閉じる設計に |

| カラス | 50〜75mm | トウモロコシ・果樹 | 糸の太さも強めを選ぶと安心 |

目合いは「侵入を物理的に阻む」機能に直結します。農林水産省の技術資料では、防鳥網は小規模栽培や果樹での基本技術であり、対象種に合わせてスズメは20mm以下、ヒヨドリ・ムクドリは30mm以下、カラスは75mm以下の使用が推奨されています(出典:農林水産省 鳥獣被害対策の3つの柱 https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/attach/pdf/manual-18.pdf)。

広げ方は?ねじれ防止のコツ

ネット展張で最も多いトラブルは、ねじれと絡みです。耳糸の位置で長辺・短辺の向きを確定し、耳糸に通した張りひもを必ず直線に仮張りしてからネットを動かすと、展開時のねじれを大幅に減らせます。ロール巻きタイプで左右が色分けされている製品は、常に同じ色を片側に保つと菱目の方向が安定します。青い結びひもは、張りひもを完全に通してから外すと解放時の暴れを抑えられます。

広げる際は、角の一カ所を本固定→対角線上の角を本固定→残り二角を仮固定→各辺の中央を仮固定→仮固定点を等間隔に増やす、という順序が効率的です。テンションは「上下左右を少しずつ」が基本で、どちらか一方向に強く引くと目合いが歪み、負荷が一部に集中します。風がある日は、進行方向の裾に仮重しを置いてバタつきを抑えると、展張ラインが安定し、絡みの再発を防げます。

一人作業を安定させる小ワザ

・片側の張りひもを先に本固定し、反対側をクリップや結束バンドで「スライダー仮止め」して少しずつ送り出すと、手離れが良くなります。

・外周の仮固定は、1mピッチの連続より、角と中央→その中点→さらに中点の順で密度を上げると、歪み補正が論理的に進みます。

・展開方向の足元にネットが触れないよう、未展開部を軽く束ねて腰高に置くと、引き出し抵抗が減ります。

・ねじれが疑われるときは、耳糸側の目合い角度を確認します。菱形の対角が45°付近から大きく外れていれば、向きやねじれを調整してください。

支柱選びと間隔の目安

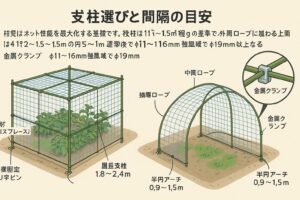

骨組みはネット性能を最大化する基礎です。支柱の長さは「作物の最終高さ+30〜50cm」を目安に設定します。家庭菜園の箱型なら1.8〜2.4mの園芸支柱、トンネル構造なら0.9〜1.5mの半円アーチが扱いやすく、作業者の身長やメンテナンス性も加味すると運用効率が上がります。支柱径は風環境に応じて選び、一般的な無風〜弱風域ではφ11〜16mm、強風域ではφ19mm以上や丸鋼・塩ビパイプの併用が安心です。

支柱間隔は、箱型で1.0〜1.5m、トンネルで60〜90cmが基準です。ネットの自重と風荷重が加わる上面は、外周ロープに加えて中間ロープを1〜2本追加すると沈み込みを抑えられます。先端が十字の支柱や十字キャップは張りひもの位置決めに有効で、上辺の直線性が保たれるため、全体のテンション管理が容易になります。斜材(ブレース)を四隅に設けると、風の揺さぶりに対する剛性が大きく向上します。

強風や台風期に備えるなら、以下の運用が安定度を高めます。

・ロープ結束は本結び+止め結びで二重化し、角部のみ金属クランプを併用する

・裾固定はU字ピンに加えて連続重し(土のう・レンガ)で長辺をカバーする

・開閉部はカラビナや面ファスナーで素早く施解錠できる構造にして、緊急時の撤収性を確保する

支柱・ロープ・ネットは「剛性の均衡」が鍵です。強いネットに弱い支柱では意味がなく、逆も同様です。設置環境(風、勾配、土壌硬度)を観察し、最も弱い要素を補強する設計が、結果的にコスト効率と耐久性を両立させます。

天井や木を使う場合の注意

広い範囲を覆う際には、ネットを上面から天井のように張る方法が有効です。このときは、まず四隅と中間地点にロープをしっかりと渡して面を作り、その上にネットを均等に載せて固定します。支点は必ず直線的に結び、たるみや歪みを最小限に抑えることが長期的な安定につながります。ロープはナイロンやポリエチレン製など、伸びにくく耐候性のある素材を選ぶと劣化を防ぎやすくなります。

果樹や木を利用してネットを張る場合は、枝に直接結びつけると樹皮が摩耗して病害や枯れの原因になるため、布切れやホース片をクッションとして挟むことが欠かせません。また、枝の成長を妨げないように、適度な余裕を残した結び方を心がける必要があります。幹や枝は強度に差があるため、必ず太い主枝や支柱と併用して支えると安定性が増します。

高所での作業は転落リスクが高まるため、脚立を使う場合は角度を70度前後に保ち、足元に水平で安定した地面を確保してください。単独での作業は避け、少なくとも二人以上で声を掛け合いながら行うことで安全性が大幅に高まります。特に屋根付近では、雨樋や屋根材にネットやロープの荷重が直接かからないよう位置を調整することが大切です。雨樋は樹脂製が多く、数kgの負荷でも破損の恐れがあるため注意しましょう。

また、全面を密閉すると風圧が強くなり、支柱や結束部への負担が増して破損につながるケースがあります。そのため、風抜けを考慮し、部分的に通気口を残すなどの工夫をすると耐久性が向上します。農林水産省の鳥獣被害対策資料でも、風抜けを意識した設計が効果を長持ちさせる要素の一つとされています(出典:農林水産省「鳥獣被害防止マニュアル」https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/attach/pdf/manual-18.pdf)。

プランター菜園での張り方

限られたスペースで家庭菜園を行う場合でも、防鳥ネットを工夫して張れば作物をしっかり守ることができます。プランターボックスを使った菜園では、まず四隅に短めの支柱を立て、上部をロープで囲って小型の箱型フレームを作ると、安定してネットを固定しやすくなります。プランターの幅や奥行きに合わせて支柱を配置し、強風による転倒を防ぐために、支柱の根元はプランターの外側に固定する方法も有効です。

トンネル支柱を用いる方法も手軽です。U字型の支柱をプランターの土に挿せば、半円状の骨組みが簡単に完成します。この場合、作物の高さに合わせて支柱の大きさを選び、ネットの天井部分に十分な空間を確保すると管理作業がしやすくなります。収穫や水やりを効率的に行うには、ネットの一部を結束バンドやフックで簡易的に開閉できる仕組みにしておくと便利です。

裾部分はプランターの縁に洗濯ばさみやクリップで挟んで固定しますが、風が強い日には鉢やレンガを重しとして追加することで、裾の浮きを防ぐことができます。市販のプランターカバーや重し付きの固定具を活用するのも一案です。

さらに、毎日の管理動線を考えて、通路側に出入り口を設けることもポイントです。頻繁に開閉する場所は、マジックテープやカラビナを使った簡易扉のような仕組みにしておけば、ストレスなく作業を続けられます。小さなスペースでも計画的に構造を組めば、ベランダや玄関前でも十分に防鳥効果を発揮できる設置が可能です。

家庭菜園 防鳥ネット 張り方の実例

-

ベランダと玄関・軒下の対策

-

果樹にかけるサイズ設計

-

ダイソーやコメリで揃える道具

-

トマトはどうしたらいいですか?

-

何年くらい持ちますか?耐久性

-

家庭菜園 防鳥ネット 張り方の要点

ベランダと玄関・軒下の対策

集合住宅や狭小住宅の環境では、鳥の侵入を防ぎつつ景観や避難経路を損なわない工夫が求められます。特にベランダは生活動線や採光を兼ねる場所であるため、視覚的に圧迫感を与えない設置方法が効果的です。手すりの高さに沿って支柱を設置し、透明性の高いポリエチレン製ネットやテグス状の防鳥糸を利用すると外観に溶け込みやすく、近隣からの見た目にも配慮できます。裾部分は鳥の侵入口になりやすいため、マグネット付きの固定具やコンクリートブロックなどの重しを用いてしっかり押さえ、強風時でも外れにくいよう補強しておくことが大切です。固定具は紫外線劣化に強い屋外専用品を選ぶと耐久性が増します。

軒下では、鳥が営巣や休憩に利用しやすいため、停留しづらい環境をつくることが重要です。軒先の内側にロープを水平に張り、そこからネットを垂らして壁面と連結することで、鳥が留まりにくい空間をつくれます。ネットは緩やかに垂らす程度で十分であり、通気や換気を妨げない設計が理想です。さらに、玄関周りでは毎日の出入りに支障が出ないよう、ネットの一部を開閉式にする工夫が必要です。カラビナやファスナー、面ファスナーを利用した簡易扉を設ければ、利便性と防鳥効果を両立できます。

また、マンションやアパートなどの共用部分では、管理規約で制限が設けられている場合があります。外壁や手すりに固定するときには、養生テープやゴムシートを挟み、建物に傷や汚れを残さないよう配慮することがトラブル防止につながります。都市部では鳥害による衛生被害が社会問題化しており、特にハトによる糞害は細菌やダニの媒介源とされることがあります(出典:東京都環境局「鳥害対策について」https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals/plants/gaiyou/tori.html)。衛生面でもベランダや玄関の対策は欠かせません。

果樹にかけるサイズ設計

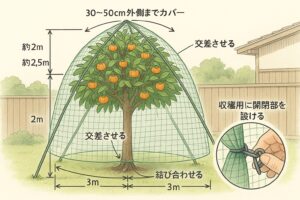

庭や家庭果樹園では、果実を守るために樹全体を覆う設計が基本です。ネットは枝葉の先端より30〜50cm外側をカバーできるサイズを選ぶと、果実がネットに接触せず、外側からのつつきによる損傷を防げます。樹冠の直径と高さを測定し、その数値に余裕を加えてネットの寸法を決めることが推奨されます。例えば、高さ2m・直径2mの柿の木なら、少なくとも直径3m・高さ2.5m程度のネットが必要です。

支柱は樹の外周に斜めに立て、上部で交差させるとドーム状の構造ができ、強度と安定性が向上します。支柱の材質は金属製やグラスファイバー製など、耐久性と弾力性を兼ね備えたものが適しています。根元ではネットを数か所で結び合わせ、幹周りにすき間が出ないよう調整してください。この処理を怠ると、下部から鳥が侵入してしまう可能性があります。

収穫期には、ネットの一部を簡単に開閉できる仕組みを作っておくと便利です。面ファスナーやカラビナを使えば短時間で開閉でき、収穫作業の効率が大幅に向上します。果樹の生育は年々変化するため、翌年以降も対応できるよう、余裕のあるサイズや再利用しやすい構造を意識すると経済的です。

ダイソーやコメリで揃える道具

防鳥ネットの設置は特別な工具を必要とせず、100円ショップやホームセンターで入手可能な道具で十分対応できます。以下の表は、基本的なアイテムと代替候補、その選び方の目安を整理したものです。

| アイテム | 役割 | 代替候補 | 目安ポイント |

|---|---|---|---|

| 園芸用支柱 | 骨組み | 塩ビパイプ・竹 | 長さは作物高+30〜50cm |

| 張りひも・ロープ | 上部や周囲のガイド | ワイヤー・テグス | 伸びにくい素材が扱いやすい |

| 結束バンド・クリップ | 仮止めと開閉部 | 針金・洗濯ばさみ | 屋外用で紫外線に強いもの |

| U字ピン・重し | 裾の固定 | レンガ・土かぶせ | 風の強さに応じて追加 |

| 養生テープ・ゴム当て | 養生と滑り止め | 古布・ホース | 樹皮や手すりの保護に有効 |

ダイソーでは結束バンドやクリップ、テグスなど小物類が豊富に揃っており、コストを抑えて導入できる点が魅力です。軽作業や小規模な設置であれば、これらのアイテムで十分対応可能です。一方、コメリなどのホームセンターでは、長尺の支柱やトンネル用ポール、U字ピン、さらにはネット本体まで幅広いサイズ展開があります。実際に現地で寸法を確認しながら購入できるため、大規模な菜園や果樹園での設置には心強い選択肢となります。

また、耐候性や強度を考慮すると、仮設資材ではなく園芸専用品を選ぶ方が長期的にはコストを抑えられるケースもあります。特に、支柱やロープは数年単位で使うことを前提に設計されているため、安価な代用品を繰り返し買い替えるよりも結果的に効率的です。購入時には、商品ラベルに「UV耐候」「屋外使用可」と記載されているかを必ず確認しましょう。

トマトはどうしたらいいですか?

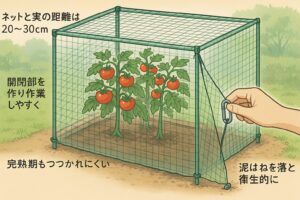

トマトは果実の色や大きさから鳥の標的になりやすい作物であり、防鳥ネットによる保護が特に有効です。草丈が高く支柱仕立てで栽培されることが多いため、側面だけでなく上面までしっかり覆える箱型の構造を選ぶと安心です。まず畝幅と条間を測定し、四隅に1.8〜2.4m程度の支柱を設置します。これらを上部でロープや横棒で連結して四角い枠を作り、その枠全体を覆うようにネットを展張します。

ネットと果実の距離は最低でも20〜30cm程度確保することが望ましく、房がネットに直接触れないよう枝の誘引で株を中央寄りに整えると、外側からのつつきを防ぎやすくなります。さらに、トマトは人工授粉や芽かきなど管理作業が多いため、通路側に開閉部を必ず設けましょう。カラビナや面ファスナーを利用すると頻繁な開閉でも耐久性が保たれます。

収穫期は開閉の回数が増えるため、固定具は強度のあるものを選び、頻繁な使用にも耐えられる設計にしておくと運用がスムーズです。また、雨の後は裾部分に泥はねが付着してネットが重くなりやすいため、乾燥した日に裾を軽く持ち上げて汚れを落とすと衛生的です。特に湿気が長期間残るとカビや劣化を招くため、乾燥管理は重要なメンテナンスの一環といえます。

農林水産省の栽培技術資料でも、鳥害はトマトを含む果菜類で顕著に報告されており、果実の赤熟期に最も被害が大きいとされています(出典:農林水産省「鳥獣被害防止マニュアル」https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/attach/pdf/manual-18.pdf)。したがって、収穫期直前から完熟期にかけてのネット管理は、特に丁寧に行うことが求められます。

何年くらい持ちますか?耐久性

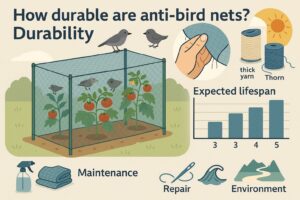

防鳥ネットの寿命は素材や使用環境によって大きく変わります。一般的なポリエチレン製ネットの場合、標準的な使用で3〜5年が目安とされています。しかし、直射日光や風雨、積雪などの自然条件に長期間さらされると劣化が早まり、特に摩擦が集中する耳糸部分や固定箇所から破損が始まる傾向があります。

耐久性を高めるには、使用後のメンテナンスが欠かせません。シーズン終了後にはネットに付着した葉や土を完全に落とし、直射日光を避けた乾燥した場所に保管します。強く引き伸ばしたまま放置すると繊維が延びて次年度の使用に影響が出るため、軽く畳んで保管するのが適切です。

また、糸が太めの製品や撚糸タイプのネットは摩耗に強く、特にカラスやハトなど力の強い鳥への対策には有効です。風の強い圃場では太糸の製品を選ぶことで、網全体の耐久性が向上します。破れが数カ所程度であれば補修テープやビニール紐で早期に補修することで延命が可能ですが、広範囲の破損や劣化が見られる場合は更新を検討する必要があります。

さらに、使用環境によっては劣化速度が異なります。沿岸部では潮風による塩害で樹脂が脆化しやすく、また高地では紫外線の強さによって寿命が短くなる場合もあります。こうした地域では、紫外線吸収剤を添加した「耐候性仕様」のネットを選ぶと長持ちしやすくなります。したがって、防鳥ネットは単に年数で寿命を決めるのではなく、環境条件や使用頻度を総合的に判断し、適切な更新時期を見極めることが大切です。

家庭菜園 防鳥ネット 張り方の要点

-

目的は侵入経路を塞ぎ作物と適切な距離を保つこと

-

目合いは鳥の大きさと風当たりの強さで選ぶ

-

耳糸に張りひもを通してから結びひもを外す

-

四隅の支柱と中間支柱で骨組みを均等にする

-

上面を閉じる箱型かトンネル型かを先に決める

-

網目は均一なひし形になるように整えて張る

-

裾のすき間はU字ピンや重しで確実に塞ぐ

-

ねじれ防止に色分けやガイドロープを活用する

-

ベランダや玄関では開閉部を設けて動線を守る

-

果樹は枝先から離し全面を覆い幹元で閉じる

-

トマトは実が触れない距離を保ち上面も閉じる

-

ダイソーやコメリで必要な道具を効率よく揃える

-

支柱の長さは作物高に余裕を足して選定する

-

保管は汚れを落として乾燥し直射日光を避ける

-

家庭菜園 防鳥ネット 張り方を守れば効果が高い

最後までお読みいただきありがとうございます。