この記事にはプロモーションが含まれています。

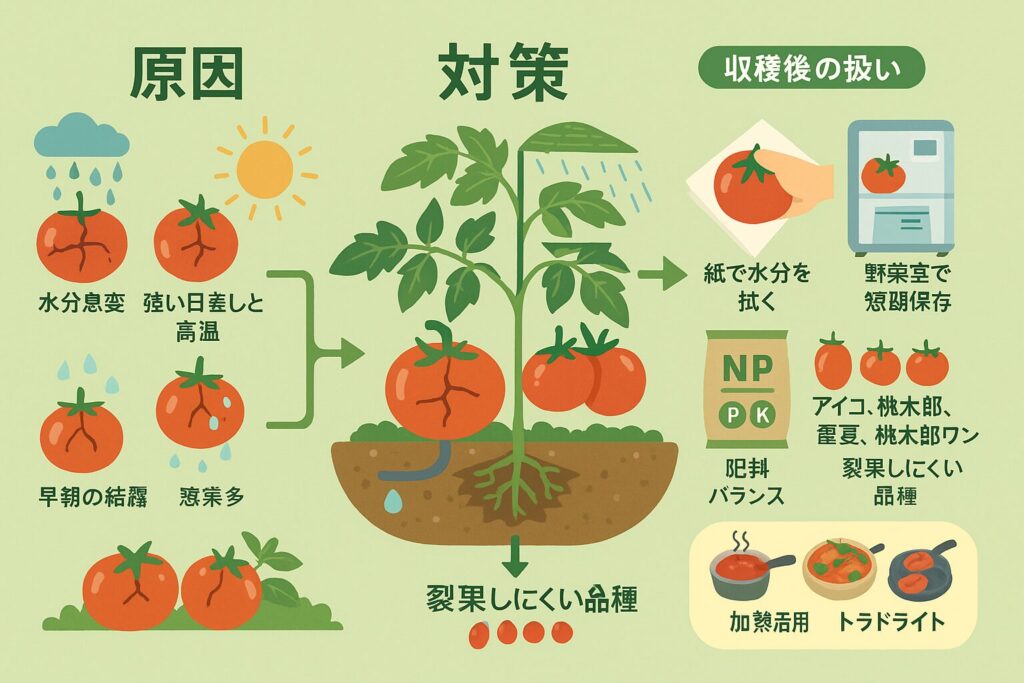

家庭菜園 トマト 割れるは、水やりのタイミングや天候の急変、肥料バランスなど複数の要因が重なって起こります。この記事では、ミニトマトが割れていても食べられるのか、割れる原因と対策、冷蔵庫での扱い方、収穫後に割れる理由まで丁寧に解説します。さらに、裂果を食べる際の注意点や裂果に強い品種の選び方、裂果防止剤の使いどころ、割れたトマトの活用法も網羅します。水をあげすぎたときの症状の見分け方、割れない方法、割れているトマトは食べても大丈夫か、トマトが裂ける原因は何かという疑問に、実践で使える判断基準と具体策でお答えします。

-

主な裂果原因と見分け方が分かる

-

栽培時と収穫後の割れ対策を具体化できる

-

食べられるかの判断と保存の基準を持てる

-

品種選びと防止剤の使い分けを理解できる

家庭菜園でトマトが割れる原因は何?

-

割れる原因を整理してみましょう

-

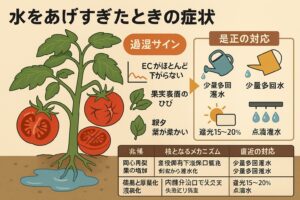

水をあげすぎたときの症状は?

-

ミニトマトが割れている!食べれる?

-

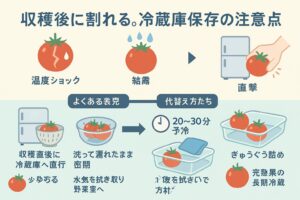

収穫後に割れる。冷蔵庫保存の注意点

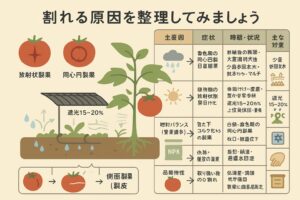

割れる原因を整理してみましょう

トマトの裂果は大きく放射状裂果、同心円裂果、側面裂果(裂皮)に分類されます。前者はへたの下から放射状に入る筋状の割れ、同心円裂果はへたを中心に輪状の割れ、側面裂果は果実の側面に不規則な亀裂が入るものです。いずれも果実内部の膨張スピードに果皮の伸長が追いつかないときに発生しやすく、環境・水分・栄養・品種の条件が重なった結果として現れます。

以下に代表的な原因と症状、対策の対応関係を整理します。

| 主原因 | 現れやすい症状 | 起こりやすい時期・状況 | 主な対策 |

|---|---|---|---|

| 土壌水分の急変 | 着色期の同心円裂果や側面裂果 | 乾燥後の降雨直後や大量潅水後 | 少量多回の潅水、敷きわらやマルチで水分安定 |

| 強い直射日光・高温 | 緑熟期の放射状裂果、日焼け硬化 | 梅雨明け〜盛夏、葉かき過多時 | 15〜20%程度の遮光、上位葉の確保、群落密度の工夫 |

| 肥料バランス(窒素過多) | へた下のコルク化からの裂果 | 草勢過多・果実数少・初期過多肥 | 追肥時期の是正、リン酸・カリのバランス、摘果 |

| 低温・昼夜の温度差 | 白熟〜着色期の同心円裂果 | 秋口や夜温低下時 | 被覆・簡易ハウス、夜間の保温 |

| 果実への結露・高湿 | 早朝に割れやすい | 換気不足・結露多発時 | 換気と除湿、過潅水回避 |

| 品種特性 | 小玉は縦裂け傾向、大玉は環状裂果 | 品種固有の耐裂果性差 | 裂果に強い品種の選定 |

| 収穫後の刺激 | 取り扱い後の細かなひび割れ | 低温差・打撲・洗浄直後 | 衝撃回避、温度差を小さく保管 |

水をあげすぎたときの症状は?

栽培環境が過湿に傾くと、根から果実への水流が一気に増え、果肉の膨張スピードに果皮の伸長が追いつかず、着色期に同心円裂果や側面裂果が目立ちます。株姿としては徒長が進み、節間が間延びし、葉は濃緑で厚葉化して気孔の開閉が不安定になりがちです。根は浅根化し、酸素不足で呼吸が阻害され、結果的に栄養と水分のコントロールが効きにくい状態に陥ります。

過湿の初期サインを早期に捉える意識が役立ちます。例えば、朝夕で葉が常に柔らかすぎる、培地のECが日中もほとんど下がらない、果実表面に微細なひびが生じる、といった兆候は要警戒です。乾湿差の振れ幅を小さくする運用に切り替えると回復が進みます。潅水は少量多回を基本に、土壌表層の乾き具合ではなく、根域の含水比や鉢の重量変化を指標にする方法が安定します。点滴潅水のように均一に供給できる仕組みは、急激な給水ピークを抑えるのに有効です。

地域や施設条件で15〜30%を目安に調整し軽い遮光で果面温度の上昇を和らげれば、果皮硬化による緊張を軽減できます。点滴や自動潅水では未明〜朝の一括潅水を避け分割、上面潅水や病害リスクのある条件では朝に実施し葉を早く乾かす、夜〜早朝の吸水ピークと重なって果実へ水が偏りやすいため避け、日射が安定して蒸散が立ち上がる時間帯に調整潅水する運用が無難です。昼夜の飽差の差が大きいと裂果率が上がるという報告もあり、温湿度の急変を抑える工夫が裂果抑制の鍵になります(出典:栃木県 環境変動とトマトの適応策 資料内図表より https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kikoguide/documents/20240606102300.pdf)。

過湿時に現れやすい兆候と是正の対応

| 兆候 | 核となるメカニズム | 直近の対応 | 中長期の対応 |

|---|---|---|---|

| 同心円裂果の増加 | 着色期の急激な吸水で果皮に応力 | 当日の潅水量を分割し少量多回化 | マルチや敷きわら導入で乾湿差緩和 |

| 徒長と厚葉化 | 窒素過多と過湿で栄養成長偏重 | 追肥の窒素を一時的に控える | リン酸・カリのバランス是正 |

| 浅根化 | 過湿と低酸素で深根発達阻害 | 潅水間隔を見直し土壌通気改善 | 用土配合と排水性の再設計 |

| 微細な果皮ひび | 日較差と水分波形の乱れ | 遮光で果面温度の急上昇を緩和 | 換気・除湿で飽差の安定化 |

ミニトマトが割れている!食べれる?

ミニトマトは着色が進んだ段階でガク付近から縦に裂けやすく、割れの程度と鮮度の見極めが扱いの分岐点になります。傷が浅く、変色や異臭、ぬめり、カビが見られない新鮮な果実は、加熱調理へ回すと活用しやすい一方、深い裂けや果肉の崩れがある場合は品質の低下が速く進みます。皮の薄い系統や、強光下で果皮が硬化しているケースでは特に劣化の進行が早く、時間管理が大切です。

衛生面では、傷口が微生物の侵入経路になりやすい点に注意します。公的機関の食品衛生ガイドラインでは、傷やカビ、異臭のある生鮮品は可食を避ける判断が推奨されるとされています。生食の可否に迷う場合は、見た目と匂いに加えて、果汁の濁りや粘性の有無も確認すると判断がしやすくなります。加熱に回す場合は、割れ部分を広めにトリミングし、洗浄後の水分をしっかり拭き取ってから調理に入ると良いです。

用途別の相性も押さえておくと無駄が出にくくなります。軽度の裂果は湯むきしてソースやスープ、煮込みに。まとまった量が出た場合は、角切りにして塩とオイルで短時間マリネし、急冷後に冷凍保存すると、次回の調理で取り回しが楽になります。完熟に近いほど裂果後の進行が早いため、キッチンに持ち込んだらその日のうちに処理するほうが安全です。

収穫後に割れる。冷蔵庫保存の注意点

収穫後の割れは、栽培中とは別のメカニズムで起こります。代表的なのは温度ショックと結露、そして物理的衝撃です。常温から冷蔵庫へ急に移す、あるいは冷えた果実を室温に戻した際の表面結露は、果皮と果肉の膨張差を生み、微細なクラックの原因になります。洗浄直後に水気が残ったまま密閉容器へ入れると、表面の水膜が温度変化で繰り返し膨張収縮し、ひび割れにつながることがあります。

保存の基本は、未完熟なら常温で追熟し、食べ切る直前の短期だけ冷蔵庫を使うのが良いです。完熟後に保存が必要な場合は、野菜室をやや高めの温度帯に移し、乾いたペーパーで包んでから通気のある容器に入れると、結露と接触ダメージを抑えやすくなります。すでに割れている果実は劣化が速いため、当日中の加熱利用をおすすめします。

収穫後に割れやすい操作と代替手順

| よくある操作 | リスク | 代替手順 | 目安時間 |

|---|---|---|---|

| 収穫直後に冷蔵庫へ直行 | 温度ショックと結露 | 日陰で予冷してから野菜室へ | 20〜30分の予冷 |

| 洗って濡れたまま密閉 | 表面水膜による微小クラック | 水気を拭き乾いた容器に格納 | 表面が乾くまで待機 |

| 完熟果の長期冷蔵 | 風味低下と追熟停止 | 当日〜2日以内の短期保存 | 2〜3日で使い切り |

| ぎゅうぎゅう詰め | 物理的な圧迫割れ | 浅く重ねて隙間を作る | 1段収納を心掛ける |

衛生面では、傷口からの汚染や腐敗の進行が速い点に留意します。乾いた清潔なペーパーで包む、汁が出た場合は容器ごと交換する、調理器具やカット台をこまめに洗浄する、といった基本動作の徹底が安全性を高めます。保存の目的はあくまで短期の鮮度維持に限定し、見た目や香りに違和感があれば無理をせず廃棄を選ぶ姿勢が賢明です。

家庭菜園のトマトが割れる時の対策はあるの?

-

トマトが割れる!対策の基本と要点

-

裂果防止剤と割れない方法は?

-

裂果しにくい品種の選び方

-

割れたトマトの活用レシピ

-

裂果したトマトを食べる?割れているトマトは食べても大丈夫か?

-

まとめ:家庭菜園のトマトが割れるときの対処

トマトが割れる!対策の基本と要点

割れを抑える方法は、潅水・光と温度・栄養・樹勢管理の4点を同時に最適化することが出発点になります。果実の膨張速度と果皮の伸長能力の差が広がる局面(乾湿差の急増、強光直後の果面温度上昇、夜明け前後の吸水偏重など)をいかに小さく均すかがカギです。

潅水は少量多回を基本とし、鉢やプランターでは重量指標(前日比−8〜−12%を目安)で給水の要否を判断すると過補水を避けやすくなります。地植えでは、畝間点滴やポーラスホースで「15〜30分×2〜4回/日」の分割潅水にすると、1回大量潅水よりも果実内圧の急騰を抑えられます。表層の急乾燥を防ぐため、敷きわらや有機マルチ、黒マルチを用い、蒸発による水分波形の振れを小さく保つのが有効です。

光と温度の面では、梅雨明け〜盛夏は遮光率15〜20%程度のカーテンやネット、あるいは熱線反射型の遮熱資材で果面温度のピークを抑えます。葉かきは最小限にとどめ、上位葉を残して果実に木陰をつくると日焼け硬化を回避しやすくなります。ハウスやベランダでは、午前の急昇温を避けるため、換気・ミスト・循環扇の併用で温湿度の立ち上がりを緩慢にする設計が役立ちます。

栄養は窒素(N)の過多を避け、リン酸(P)とカリ(K)を適正化します。初期に草勢を強めすぎると中盤に樹が詰まり、上位葉が小葉化して果実が直射を受けやすくなるため、追肥は「2段開花期開始→週次の少量連続」を原則に、中盤の草勢維持を最優先にします。EC管理を行える培地なら、生育中期の根域ECは概ね1.8〜2.5mS/cmを目安にし、灌水液ECとドレンECの差が大きくなりすぎないよう監視すると安定します。

樹勢管理では、着果負担を均す摘果・房どりの工夫が効果的です。1段目は3果、2段目以降は4果を目安にして過肥大を抑え、果実サイズと果皮伸長のバランスを整えます。主枝の誘引角度を緩めに取り、葉が重なりあって果実へやわらかい陰が落ちる配置にすると、強日射のピークダメージを小さくできます。要するに、急激な水分・温度・光の変動を「分散・緩和」する仕組みを積み上げることが割れ対策の土台になります。

裂果防止剤と割れない方法は?

市場にある裂果防止剤は、カルシウム、ケイ酸、キトサンなどを含み、果皮の機械的強度や細胞壁の安定化を狙った設計が一般的です。散布は開花期〜肥大初期に葉面散布で反復するプロトコルが多く、環境安定化と組み合わせたときに効果が現れやすいと説明されています。なお、製品の安全性・使用基準は各メーカーの技術資料を確認し、希釈倍率・回数・収穫前日数(PHI)を遵守してください。

一方で、裂果防止剤はあくまで「補強」であって、急激な水分流入や果面温度の急上昇といった根本要因を打ち消すものではありません。割れない方法の中心は運用の見直しにあります。早朝の大量潅水は避け、日射が安定し蒸散が十分に立ち上がった時間帯に分割潅水へ振り分けると、吸水ピークと潅水がぶつかりにくくなります。梅雨明け後の強光期は遮光を通常より一段強め、秋口の夜温低下期は不織布や簡易ビニールで昼夜の温度差を緩和します。プランターは容積に余裕のあるサイズを選び、鉢壁の放熱と直射を避ける設置(壁から離す、鉢カバーを使う、午後日陰へ半移動)で根域温度の振れを抑えます。

収穫タイミングも割れ抑制に寄与します。着色が進みきる前にこまめに収穫すると、降雨や潅水直後の過膨張リスクを減らせます。また、果房直下の側枝を人差し指長で残して微小なリーフカバーを作る工夫は、日差しの緩衝材として有効です。環境変動の大きい日(フェーン、前線通過、ゲリラ豪雨の予報日)は、あらかじめ潅水を分割・減量し、ネットや屋根で雨よけを施す予防策が功を奏します。

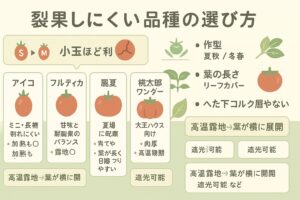

裂果しにくい品種の選び方

耐裂果性は品種間差が大きく、一般に果実サイズが小さいほど有利です。中玉・ミニではアイコ、フルティカ、シンディースイートなどが扱いやすく、大玉では麗夏、桃太郎ワンダー、パルトなどが裂果に配慮した設計として広く知られています。ポイントは、地域の作型(夏秋か冬春か)、葉の長さや展開でリーフカバーを作りやすいか、へた下のコルク層が形成されにくいか、といった特性を環境に合わせて選ぶことです。特に夏秋の露地では、高温下でも葉が巻き込みにくく横に展開しやすい葉性を持つ品種が、果実への直射を抑え割れの誘因を減らします。

さらに、果形による水分ダイナミクスの違いも選定基準になります。長楕円のミニは割れにくい傾向があり、丸玉の大玉は環状裂果を起こしやすい局面があるため、作型と狙うサイズのバランスで最適解が変わります。下表は代表的な品種の傾向を整理した一覧です。地域の種苗店や試験場の推奨作型と照らし合わせると選びやすくなります。

| 品種例 | 果型 | 傾向 | メモ |

|---|---|---|---|

| アイコ | ミニ(長楕円) | 皮がやや厚く割れにくい傾向 | 加熱用途にも相性が良い |

| フルティカ | 中玉 | 甘味と耐裂果性のバランス | 露地でも扱いやすい |

| 麗夏 | 大玉 | 夏場の作りやすさに配慮 | 育てやすい定番 |

| 桃太郎ワンダー | 大玉 | 夏秋どりで裂果に配慮 | 葉が長く日陰を作りやすい |

| パルト | 大玉(ハウス向け) | 肉厚で管理しやすい傾向 | 高温期の選択肢 |

品種選びで迷う場合は、実際の気象平年値(最高気温、日照、降雨パターン)と、栽培場所の風の通り・反射光の有無・遮光の可否を合わせて評価します。耐裂果性だけでなく、病害抵抗性や草勢の持続性、房着きの安定といったトータルの適応力が、結果的に裂果を減らす近道になります。

割れたトマトの活用レシピ

見た目に傷があっても、収穫直後の新鮮な割れは糖度が高く、熱を加えることでうま味の核であるグルタミン酸が前面に出やすくなります。果皮からの水分蒸散が進むと濃縮効果が生まれるため、加熱向きの食材として使い切る設計が合理的です。扱う前に、割れの周囲を包丁で広めにトリミングし、冷水でやさしく洗ってからキッチンペーパーで水気を完全に拭き取ると、雑菌の繁殖リスクと水っぽさを同時に抑えられます。

用途ごとに最短でおいしく仕上がる手順を押さえておくと、無駄なく消費できます。ソースや煮込みに使う場合は、熱湯30〜60秒の湯むき後に冷水で皮を外し、種のゼリー部ごと刻んで鍋へ入れると粘性が出て絡みが良くなります。水分を活かすレシピでは塩を先に加え、浸透圧で果汁を引き出してから加熱すると、短時間でも旨味がまとまりやすくなります。セミドライにする方法では、半分に切って天板に並べ、低温オーブン90〜110℃で90〜150分を目安に水分を抜くと、保存性と風味の両立が図れます。仕上げにオリーブオイルでコーティングすれば、冷蔵3〜4日程度のストックが可能です。

大量に割れた場合は、用途別に小分け冷凍が効率的です。角切りはスープ・カレー用、ピューレはパスタソース用、輪切りはチーズ焼き用と目的別に凍結すれば、解凍後に最短行程で仕上げられます。冷凍前に必ず加熱または短時間の湯通しを行い、アクと余分な水分を抜くと、解凍時の離水を減らせます。ジャムやケチャップ風の濃縮品にする際は、砂糖の量を控えめ(可食部に対し10〜20%)に設定し、酸味の補正にレモン果汁を少量加えると、色と香りの劣化を抑えつつ保存性も確保しやすくなります。

香草やスパイスの組み合わせも、風味の底上げに有効です。バジルは短時間加熱で香りを保ち、オレガノは煮込みの後半に加えると青臭さを打ち消します。にんにくは焦がさず低温から香りを出し、最後に塩で味を締めると、割れたトマト特有の甘さが輪郭を持ちます。要するに、加熱で一気に魅力を引き出し、適切な下処理と保存で品質を保つことが、活用の最短ルートです。

裂果したトマトを食べる?割れているトマトは食べても大丈夫か?

安全のためには、可食の判断基準と、保存・調理の手順を分けて考えることが肝心です。裂果は果皮のバリアが破れた状態であり、傷口が微生物の侵入経路になりやすい点を前提に扱います。次の三つの視点で精査してください。第一に外観と香りのチェックで、変色、カビ、ぬめり、酸敗臭が少しでもあれば可食対象から外します。第二に裂けの深さと広がりで、果肉の崩れや内部褐変が見える場合は加熱であっても避けるのが無難です。第三に鮮度と温度履歴で、収穫直後かつ適切に冷却・保管されているものを優先し、時間が経過したものは早めに加熱利用へ回します。

生食の可否は、傷の程度と衛生環境に強く依存します。浅い裂けで新鮮、異臭がなく、流水洗浄後に十分に水気を除き、傷周辺を広めに除去できるならば、生食を検討する余地はありますが、一般的には加熱調理へ振り分ける方が安全域が広がります。特に乳幼児、高齢者、妊娠中の方、免疫が低下している方に提供する場合は、加熱を前提にする判断が望ましいとされています。食品衛生の公的情報では、傷やカビが見られる生鮮食品は廃棄を推奨し、家庭での食中毒予防として洗浄・加熱・迅速な冷蔵を基本に据えるよう案内があります(出典:厚生労働省 食中毒を予防しましょう https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/)。

保存は短期運用に限定します。割れがある果実は、乾いた清潔なペーパーで包み、通気性のある容器に入れて野菜室で保管し、当日〜2日を目安に使い切ってください。洗浄後に水分が残ったまま密閉すると結露が再発し、表面が軟化して劣化が加速します。調理前のカットは直前に行い、包丁・まな板は生鮮用と加熱後用で使い分けると、交差汚染のリスクを減らせます。以上の点を踏まえると、裂果の可食判断は「新鮮・無異常・十分な下処理・短期保存・加熱優先」を満たすかどうかで整理でき、迷った場合は安全側の選択に倒すのが賢明です。

まとめ:家庭菜園のトマトが割れるときの対処

-

裂果は水分急変と強光高温や温度差の重なりで起きやすい

-

放射状裂果と同心円裂果と側面裂果の特徴を把握する

-

乾湿差を小さくする少量多回の潅水に切り替える

-

朝一の大量潅水を避け日中に調整潅水を行う

-

敷きわらやマルチで土の水分と温度を安定させる

-

遮光率15〜20%の資材で果面温度の上昇を緩和する

-

上位葉を残して果実に木陰をつくり日焼けを避ける

-

肥料は窒素を控えリン酸カリでバランスを整える

-

初期草勢を抑え中盤以降の樹勢維持を最優先にする

-

耐裂果性のある品種を地域の気象に合わせて選ぶ

-

収穫後は温度差と衝撃を避けて丁寧に扱う

-

割れた果実は加熱料理へ回し早めに使い切る

-

異臭変色ぬめりカビがあれば使用を避ける

-

保存は乾燥した容器で野菜室短期保管を徹底する

-

栽培管理と品種選定と保存運用の三本柱で防ぐ

最後までお読みいただきありがとうございます。