この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園で作ったセロリが固いことでお悩みですか。セロリは管理のコツが要る野菜で、植えっぱなしにすると茎が筋っぽくなりやすい傾向があります。本記事では、育て方とわき芽の整理、種まき時期の見極め、冬越しと遮光のポイント、プランターでの水やり・追肥管理、とう立ちの予防までを体系的に解説します。さらに、硬い時はどうすればいいか、柔らかく育てる方法、家庭菜園での難易度や発芽しない原因への対処もわかりやすく紹介します。最後に硬いセロリの活用レシピも添え、収穫後まで無駄なくおいしく楽しめるよう導きます。

-

セロリが硬くなる主因と避けるための栽培管理

-

地域と季節に合わせた種まきと定植のスケジュール

-

プランター栽培ととう立ち・冬越し・遮光の実践法

-

硬いセロリの下処理と活用レシピのコツ

家庭菜園でセロリが固いときの原因と対策

・セロリ栽培は難しい?家庭菜園での難易度は?

・発芽しない原因は何?

・種まきの基本的な時期について

・育て方は? わき芽の管理

・遮光と栽培 冬越し対策

種まきの基本的な時期について

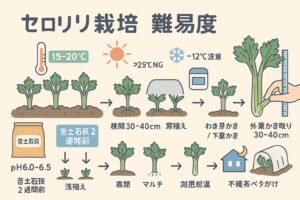

目安として、温暖地では春まき(4~5月播種、7~8月定植、10~12月収穫)が一般的です。冷涼地では春の苗定植から夏どり、暖地の一部では秋植えで冬越しする方法もあります。地域や年の気候で前後するため、最高・最低気温の推移を基準に調整してください。

下表は地域別の目安です(あくまで参考の暦であり、気象条件により調整してください)。

| 地域区分 | 播種の目安 | 定植の目安 | 収穫の目安 |

|---|---|---|---|

| 冷涼地 | 4月上旬~5月 | 6月~7月 | 8月~10月 |

| 温暖地 | 4月~5月 | 7月~8月 | 10月~12月 |

| 暖地(秋植え) | 9月苗購入~ | 10月 | 12月~翌2月 |

以上の点を踏まえると、無理に暦に合わせるより、活着しやすい気温帯を外さない計画が有効です。

育て方は? わき芽の管理

株の勢いが乗る定植後3〜5週目は、同化産物(光合成で作られる糖や養分)の分配が急速に変化し、下葉の繁茂と同時に株元から多数のわき芽が発生します。わき芽を放置すると、主茎の肥大に使われるはずの養分が分散し、茎が細く筋張りやすくなります。また、下葉や枯れ葉を残すことで株元の通気が悪化し、軟腐病や葉枯病の発生率が上がります。硬さを避ける観点でも、定期的なわき芽・下葉の整理は外せません。

実施する際は、乾いた晴天日に行いましょう。露や雨で濡れた状態は切り口から病原菌が侵入しやすく、腐敗の引き金になります。作業前に刃物やハサミを消毒(70〜80%アルコールや薄めた次亜塩素酸水など)し、わき芽は株元ぎりぎりで水平に切り取ります。手で無理に引きちぎると、組織が裂けて治癒に時間がかかり、そこから病原菌が入りやすくなります。外葉の黄変・枯れ葉は、葉柄の根元から一枚ずつ外し、同時に土面に触れている落葉や残渣も除去してください。

作業直後の潅水は、切り口に水をかけないのが基本です。株元へ土面灌水で与える場合でも、量は控えめにし、夕方以降の軽い水やりにとどめます。株が乾きすぎているときは、朝の涼しい時間帯に株元だけへ行い、葉面や切り口を極力濡らさないようにします。わき芽管理と下葉かきを継続すると、光と風が株内部まで届き、蒸散のバランスが整って根の吸水も安定します。その結果、葉柄(食用部)の細胞間隙が過度に発達せず、繊維が緻密にそろい、筋っぽさの低減につながります。

わき芽・下葉整理の要点を整理すると次の通りです。

| 状況 | 望ましい対応 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| わき芽が多数発生 | 晴天の乾いた日に株元で切除 | 養分集中で茎が太りやすくなる |

| 下葉が密集・接地 | 黄変・枯葉を根元から除去 | 風通し改善、病害リスク低減 |

| 切除直後の潅水 | 直上散水は避け、土面へ控えめに | 切り口からの感染・腐敗を抑制 |

| 過度の除去 | 一度に取りすぎない(数回に分ける) | 光合成能力を保ち回復を早める |

茎を太くしながら柔らかさを確保するには、「一気に大量に取らない」「濡れた葉で切らない」「刃物は清潔に」という三つの基本を、栽培期間を通して守ることが近道です。

遮光と栽培 冬越し対策

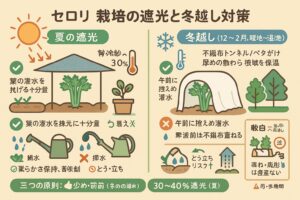

夏の直射と高温は、葉温の上昇による蒸散過多と水分欠乏を招き、細胞壁が厚くなって茎が硬化しやすくなります。真夏は寒冷紗での遮光(おおむね30〜40%)や、午後に日陰ができる位置へプランターを移動するなど、葉温のピークを下げる工夫が効果的です。地植え・鉢植えともに敷きわらや黒マルチで表土の温度と水分を安定させ、日中の極端な乾燥を避けます。潅水は朝の涼しい時間に株元へ十分量、猛暑日の夕方は状態を見て補水し、葉面散水で蒸れを生まないようにしましょう。

一方、冬越しは地域の寒さと栽培ステージの見極めが前提です。暖地~温暖地なら、不織布のトンネルやベタがけで放射冷却を緩和し、株元には厚めの敷きわらで根域を保温します。低温期は乾燥しすぎても根の活動が鈍り、芯部の障害が出やすくなるため、午前中の控えめな潅水で根を動かし、日中に乾きすぎない状態を保つのがコツです。幼苗期に強い低温(概ね12〜13℃以下)が続くと花芽分化が進み、春先のとう立ちにつながることが知られているため、寒波の前は不織布を早めに重ね、夜間の冷気を避けます(出典:岡山県「セルリー(セロリ)の栽培方法」https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/55809_191203_misc.pdf)。

食味を穏やかにする目的の軟白は、収穫2週間前を目安に行います。手順は、株元の泥を落とし、乾いた状態で新聞紙やクラフト紙を用いて外葉を束ねるように巻き、通気のために上端はわずかに開けておきます。雨天や連日の多湿期は腐敗リスクが高まるため避け、晴天が続く見通しの日程で開始しましょう。巻き付け後は毎日外観を確認し、蒸れや異臭があればすぐに解いて乾かします。遮光期間が長すぎると株が弱るので、目標の色と柔らかさに達したら速やかに収穫します。

冬の潅水は「少なめ・午前・株元」の三点を守り、凍結リスクがある夕方〜夜の潅水は避けます。風の強い日ほど株の体感温度が下がるため、防風ネットや簡易柵で風当たりを和らげると、凍害や乾燥害の抑制に役立ちます。こうした季節ごとの遮光・保温・水分コントロールを組み合わせることで、葉柄の繊維硬化やス入りを抑えつつ、収穫期まで安定した品質を保ちやすくなります。

家庭菜園でセロリが固くなるのを防ぐ基礎知識

・プランターでの栽培管理 植えっぱなしにするとどうなる?

・とう立ちを防ぐポイント

・硬い時はどうすればいい?

・柔らかく育てる方法はあるの?

・硬いセロリを調理する レシピの活用法

・まとめ:家庭菜園 セロリ 固い対策

プランターでの栽培管理 植えっぱなしにするとどうなる?

プランター栽培では、容器の深さと土量が根域環境を決め、仕上がりの柔らかさに直結します。目安として、深さ25〜30cm・容量14〜20Lクラスの長方形プランターなら2株、8〜10号鉢(直径24〜30cm)なら1株が扱いやすい範囲です。培土は水はけと保水のバランスをとり、赤玉土7:腐葉土(または完熟堆肥)2:パーライト(またはバーミキュライト)1程度に、苦土石灰を事前混和してpH6.0〜6.5に整えます。元肥は緩効性肥料を規定量、根鉢は崩さず浅植えにして、株間は30〜40cmを確保します。

植えっぱなし(施肥や洗い流しを行わず放置)にすると、以下のリスクが蓄積します。第一に潅水ごとの水分振れ幅が大きくなり、吸水ストレスで繊維が太く硬化しやすくなります。第二に鉢内の塩類が蓄積し、根が焼けて肥料切れ様の症状(生育停滞や葉縁の傷み)を示しやすくなります。第三に表土が疎水化して潅水の浸透が不均一になり、乾湿のムラが増えて筋っぽさを招きます。

対策はリズムを決めて運用することです。追肥は10〜14日に1回、少量多回で継続し、液肥なら規定の希釈で潅水兼用、化成肥料なら株間に少量を置き肥にします。潅水は「表土が乾いたら鉢底から流出が生じるまで」を基本に、1回の潅水で用土体積の約15〜20%が排水される程度を目安にすると、塩類の洗い流し(リーチング)も兼ねられます。猛暑時の真昼の潅水は根温上昇と蒸れの原因になるため避け、朝あるいは日没前に行うと株が安定します。月1回はたっぷりの清水で十分にリーチングを行い、塩類蓄積をリセットしてください。敷きわらやマルチで表土温度を抑え、側面からの直射を避ける遮光(寒冷紗30〜40%)も硬化抑制に役立ちます。

鉢底の通気・排水も重要です。鉢底石と鉢底ネットを併用し、受け皿の溜水は必ず捨てます。根詰まりが進む中後半は、株元のわき芽・下葉を整理し、蒸散と吸水のバランスを整えることで、葉柄の過度な繊維化を抑えられます。要するに、植えっぱなしにせず「潅水・追肥・洗い流し・わき芽整理」を小刻みに回すことが、柔らかい仕上がりへの近道です。

とう立ちを防ぐポイント

とう立ちは、幼苗期に一定期間の低温に遭遇することで花芽分化が進み、その後の長日条件で抽だいが促進される現象です。セロリでは幼苗期におおむね12〜13℃以下の低温が続くとリスクが高まり、移植時の根傷みや極端な乾燥・肥料切れといったストレスも誘因になります。苗を若い段階で寒風や霜から守り、夜間の保温と日中の通風・採光を両立させる管理が有効です。

実践ポイントは次の通りです。移植は地域の気温推移に合わせて適期を守り、低温期の夜間は不織布やビニールで二重被覆して放射冷却を和らげます。定植直後は遮光資材で強光を和らげて移植ショックを軽減し、根圏の乾燥と過湿を避けるためにマルチや敷きわらで水分を安定化します。追肥は少量多回で途切れさせず、急な窒素欠乏や過度の塩類濃度上昇を避けます。冷え込みの予報がある場合は、前日に十分な潅水を行い、土壌の比熱で夜間の地温低下を緩和するのも一手です。こうした配慮により株の生殖成長へのスイッチが入りにくくなり、茎の充実と柔らかさを保ちやすくなります。

(出典:岡山県「セルリー(セロリ)の栽培方法」https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/55809_191203_misc.pdf

硬い時はどうすればいい?

収穫した茎が硬い場合は、台所での下処理と切り方で食感を改善できます。太い筋はピーラーで丁寧に除去し、繊維を断ち切る輪切りや薄い斜め切りにします。冷水に短時間さらすと歯ざわりが軽くなります。

畑での改善は次作からの対策が中心です。水切れと肥料切れ、真夏の直射、過熟・霜当たりは硬化の大きな要因です。下表を参考に原因と対処を整理してください。

| 症状・状況 | 主な原因 | 畑での対処 | 収穫後の対処 |

|---|---|---|---|

| 筋っぽい・噛み切れない | 水切れ・肥料不足 | マルチで保湿、少量多回の追肥 | 筋取り、繊維を断つ切り方 |

| 中心にすが入る | 過熟・霜・高温ストレス | 早どり徹底、霜よけ・遮光 | スープや煮込みに転用 |

| 香りが強すぎ硬い | 直射と高温 | 寒冷紗で遮光、午後日陰 | ピクルスや炒めで香り活用 |

これらのことから、原因を切り分け、次の栽培計画に反映させることが効果的だと考えられます。

柔らかく育てる方法はあるの?

柔らかさは「環境×栄養×タイミング」で決まります。

土づくりとpH

酸性土を嫌うため、植え付け2週間前に苦土石灰を散布してpH6.0~6.5程度を目指します。堆肥と元肥を十分に入れ、排水と保水のバランスをとります。

水管理

乾燥は硬化の近道です。マルチや敷きわらで表土の温度・水分を安定させ、乾いたらたっぷり、を徹底します。高温期は特に朝の潅水で株の負担を減らします。

追肥設計

肥料切れを防ぐため、定植後2週間を目安に、2~3週間に1回の追肥を継続します。プランターでは一回量を控えめにして頻度で補います。窒素が不足すると筋張りやすく、過剰でも軟弱徒長を招くため、量よりリズムが大切です。

遮光と軟白

真夏の直射は30~40%の寒冷紗で和らげます。収穫前2週間の新聞巻きによる軟白は香りを穏やかにし、食感を軽くします。ただし蒸れと腐敗に注意し、晴天が続く期間に行います。

適期収穫

草丈30~40cm程度で外葉からかき取り、長期栽培での過熟を避けます。早めの少量収穫を重ねる方が柔らかさを保ちやすくなります。

硬いセロリを調理する レシピの活用法

畑で硬く仕上がったセロリでも、下処理と熱の入れ方を工夫すれば、心地よい食感と香りに整えられます。最初に行いたいのは筋取りと厚みの統一です。太い外側の筋は根元側の節から上方向へピーラーで引き、刃先で残った筋をそぐように外します。切り方は繊維を断ち切る輪切りや薄い斜め切りが基本で、厚みは2〜3mmを目安にそろえると、火通りが均一になり口当たりも安定します。切った後は冷水に1〜2分だけさっとさらすと歯ざわりが軽くなりますが、香り成分も抜けやすいため浸し過ぎは避けてください。

弱火での油通し(スウェット)は、硬さの印象を和らげるうえで有効です。フライパンに油を少量広げ、にんじんや玉ねぎと一緒に加えて弱火で10〜15分、香りを立たせながらゆっくり加熱します。ここでは色を付けずに水分を引き出すのが目的です。このベースはミルポワとして、スープや煮込み、カレーやトマトソースの旨み土台に最適です。ミルポワの配合は玉ねぎ:にんじん:セロリ=2:1:1が目安で、量が多いほど出汁の厚みが増します。

煮込みやスープに使う場合は、5〜10mm角のさいの目にし、20〜30分ほどの加熱で繊維が落ち着きます。圧力鍋を使うと短時間で柔らかくなりますが、香りが飛びやすいので、加圧時間は短め(1〜2分)にとどめ、自然放圧で仕上げると風味を保てます。炒めものでは中火に上げる前の弱火の時間を十分に取り、油に香りを移してから火力を上げると、筋っぽさが気になりにくくなります。

和の副菜にアレンジするなら、浅漬けやきんぴらが扱いやすい選択肢です。浅漬けは2%の塩水に砂糖を軽く加え、薄切りのセロリを10〜20分漬けてから水気を絞ります。塩と砂糖の浸透圧で細胞壁の水分が再配分され、ざくざく感が和らぎます。きんぴらは細めの短冊切りにして、弱火で油と馴染ませてから調味し、仕上げにごまをひとつまみ。甘酢ピクルスにする場合は、酢と水を同量、砂糖は好みで調整し、軽く塩もみした薄切りを短時間漬けにします。酸はシャキッとした食感を保ちやすい性質があるため、柔らかさを最優先するときは浅漬けや加熱を併用するとバランスが取れます。

肉や魚の臭み消しや香り付けとしても活躍します。葉と細い茎はみじん切りにして仕上げの香味に使うと、強い香りが全体に行き渡ります。ブーケガルニに加える、ハーブと合わせてオイル蒸しにする、チャーハンやオムレツの具に少量混ぜるなど、少しずつ散らすと香りが立ち過ぎず食べやすくなります。炒め油はオリーブオイルのほか、クセの少ない菜種油でも十分に香りを引き出せます。

保存と下ごしらえの相性も押さえておきましょう。茎と葉は切り分け、茎は新聞紙で包んで立てて冷蔵、葉は刻んで小分け冷凍にすると、スープや炒め物へすぐ使えます。生のままの冷凍は解凍後に食感が落ちやすいため、加熱して使う料理に回すのが合理的です。重曹などのアルカリで急速に軟化させる方法もありますが、風味や色合いの劣化を招きやすいので、家庭料理では避けるのが無難です。

要するに、硬いセロリは「筋を外す」「繊維を断つ」「弱火でゆっくり」「浸透圧と酸味を使い分ける」という基本を押さえるだけで、煮込みの甘み、炒め物の香味、漬け物の爽快感へと姿を変えます。料理の設計段階で切り方と加熱時間を決め、目的の食感に合わせて下処理を選ぶことが、無駄なくおいしく活かす最短ルートです。

まとめ:家庭菜園 セロリ 固い対策

-

セロリは適温帯が狭く管理の積み重ねが要る

-

発芽は薄い覆土と15~20℃の温度管理が鍵

-

種まきと定植は地域の気温推移に合わせる

-

酸性土を避けpH調整と堆肥で土台をつくる

-

植えっぱなしを避け少量多回の追肥を継続

-

マルチや敷きわらで水分と温度を安定させる

-

夏は寒冷紗で30~40%の遮光を実施する

-

わき芽と下葉の整理で風通しと栄養配分改善

-

とう立ち予防は幼苗の保温とストレス軽減

-

草丈30~40cmで外葉から早めに収穫を重ねる

-

硬い原因は水切れ肥料切れ過熟霜高温が多い

-

原因別に遮光霜よけ追肥潅水で現場改善する

-

台所では筋取りと繊維を断つ切り方で対応

-

煮込みスープ炒めピクルスで硬さを活かす

-

家庭菜園 セロリ 固いは計画と習慣で改善できる