この記事にはプロモーションが含まれています。

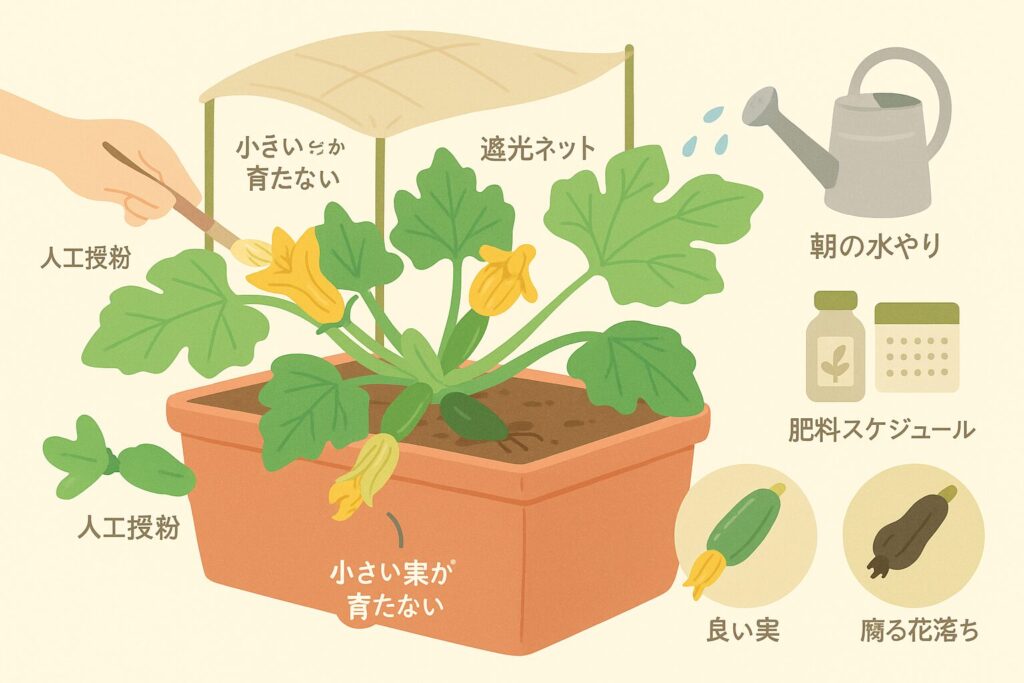

家庭菜園でズッキーニが大きくならないと困って検索された方は、「実が小さいまま育たないのはなぜ?」「プランターでもうまく育てられるの?」「育て方は難しいのかな?」といった不安を感じているかもしれません。花が咲いたのに実が大きくならず腐ってしまうケースや、小さい実は食べても大丈夫なのか、美味しいのかどうかも気になるポイントですよね。この記事では、家庭菜園を始めたばかりの方でも実践できる簡単な育て方や、水やり・肥料のコツ、肥料不足のサインの見分け方、さらに小さな実を美味しく楽しむレシピまで、わかりやすく解説します。あわせて「受粉しなくても実は大きくなる?」「ズッキーニは暑さに弱い?」などの素朴な疑問にも順を追って答えていきます。

-

実が育たない主因と見極め方

-

受粉から収穫までの具体的手順

-

肥料と水やりの最適な管理スケジュール

-

小さい実の可食判断と活用アイデア

家庭菜園 ズッキーニ 大きくならない原因

-

受粉しなくても大きくなる?

-

大きくならないで腐る原因

-

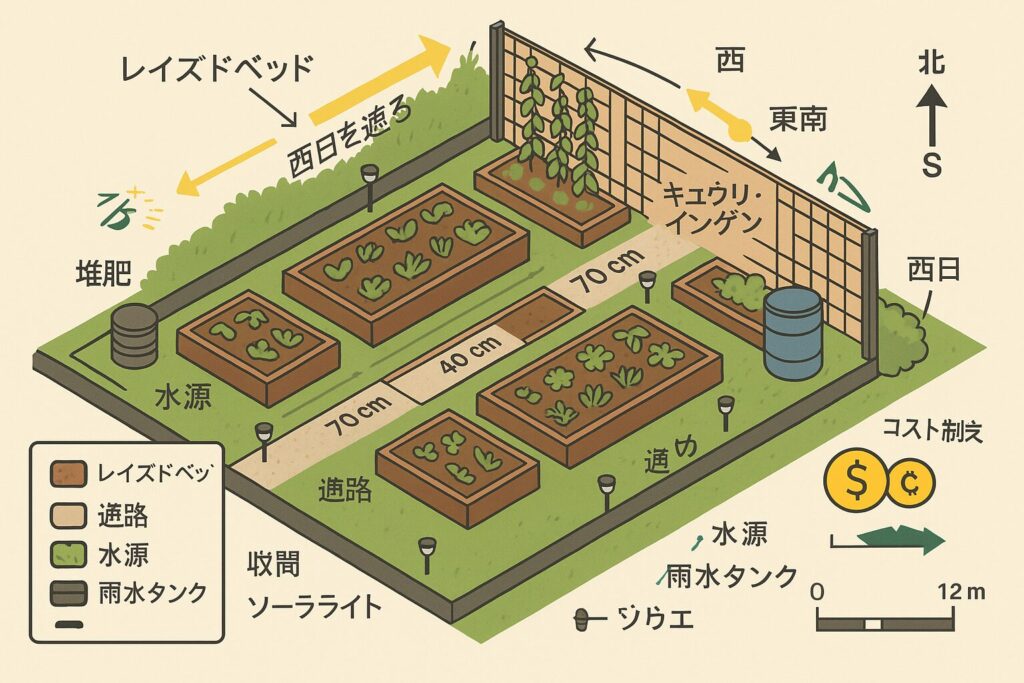

暑さに弱い?夏の遮光対策

-

栽培するのは難しい?育て方のポイント

-

小さいまま収穫する時の判断基準

受粉しなくても大きくなる?

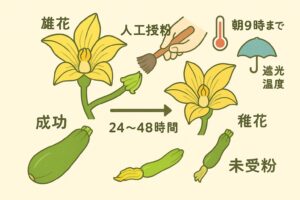

ズッキーニは雌雄異花の作物で、雄花の花粉が雌花の柱頭に移動してはじめて子房が肥大します。未受粉の幼果は一時的に伸びても、概ね長さ10センチ前後で成長が止まり、先端が細いまま柔らかく変質し、やがて萎れていきます。これは単為結果性を持つ品目(例:一部のキュウリ系統)と性質が異なるためです。

受粉が成立したかどうかは、24〜48時間の経過で判断できます。柱頭が乾いて花が閉じた後、幼果の根元が目に見えて太り始め、色つやが出てきます。逆に、細いまま膨らみが弱い、先端がやや黄変〜褐変する、といった兆候が重なると受粉不良の可能性が濃くなります。

家庭菜園では、人工授粉を朝のうち(目安:開花直後〜9時頃まで)に行うと着果の安定度が上がります。雄花の花弁を外しておしべを露出させ、雌花の柱頭に軽く触れるだけで十分です。晴天で乾いた花粉の方が付着性が高く、雨天や濃霧の朝は花粉が流亡・固着しにくいため成功率が下がります。なお、ホルモン剤処理で肥大を促す方法もありますが、種子形成が起きず風味が落ちやすいこと、作業管理が煩雑なことから、家庭菜園では人工授粉が現実的な解になります。

受粉効率は温度条件に左右されます。高温や低温の極端な条件では花粉の発芽や花粉管伸長が鈍り、結果として肥大不良が増えます(出典:青森県「ズッキーニ栽培マニュアル」https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/ni-nosui/files/zukkinisaibaimanyuaru.pdf)。

受粉成功率を高める手順

-

前夜のうちに開きそうな蕾を確認し、雨予報なら簡易キャップで花を濡らさない

-

当日朝に雄花の花粉が指先に付くことを確認(粉状が理想)

-

雌花の柱頭へやさしく1〜2回タッチ(綿棒でも可)

-

目印のテープを付け、翌日以降の肥大を観察して選別

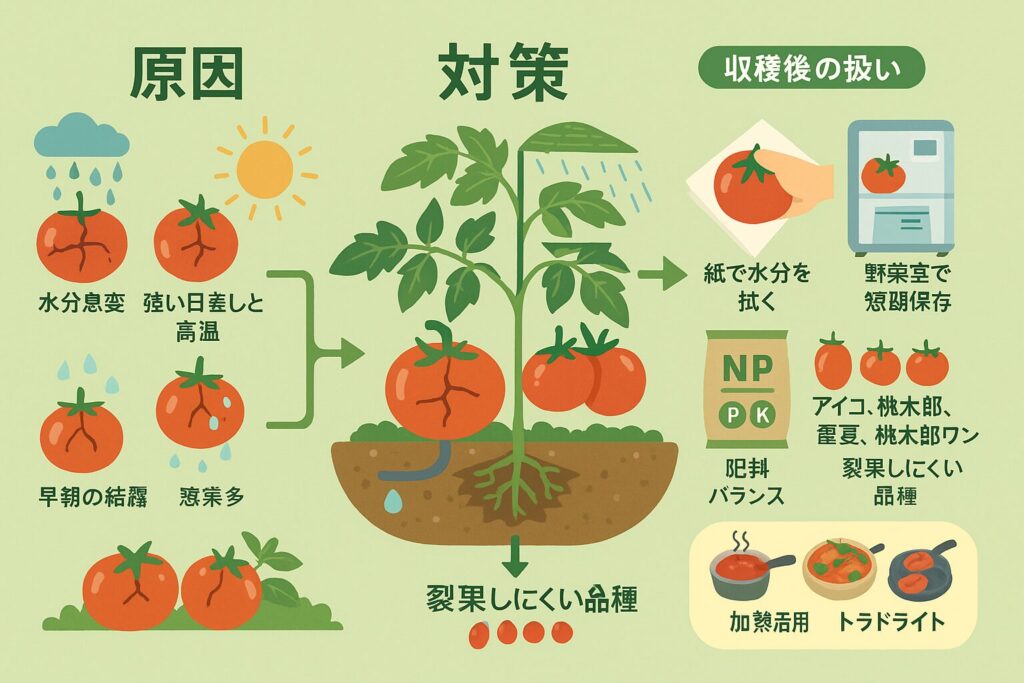

大きくならないで腐る原因

幼果が大きくならないまま先端から黒ずみ、最終的に軟らかく崩れていくケースは、受粉不良が出発点になっていることが多いです。花粉が雨で流される、虫の活動が少ない、開花時刻に雄花が不足している、など複数の要因が重なると、子房の細胞分裂が十分に進まず、成長停止から腐敗へと移行しやすくなります。

加えて、花がらの滞留は灰色カビ病の足がかりになります。花弁に水分が滞留するとカビが繁殖し、花弁から幼果へと病斑が広がります。開花後に花がらが残っていれば、乾いたタイミングでつまむように除去すると衛生的です。株元の風通しが悪く、葉が込み合っている場合も湿度が上がり、腐敗の連鎖が起きやすくなります。

水分と栄養の管理も見直しポイントです。乾燥と過湿の繰り返しは根の活力を落とし、肥大ステージでの失速に直結します。開花〜収穫の盛期は蒸散量が増えるため、朝の十分な潅水を基本に、猛暑日は夕方に軽めの補水を行うと安定します。追肥は収穫が始まってから2週間前後の間隔で少量を継続し、肥料切れを防ぐと、未受粉果の腐敗に紛れて本来育つべき果実が痩せる悪循環を断てます。

腐敗兆候の判別と初動(早見表)

| 観察できる兆候 | 想定要因 | すぐに取るべき行動 |

|---|---|---|

| 先端黒変+水っぽい軟化 | 受粉不良起点の二次感染 | 幼果・花がらの除去、衛生管理 |

| 花がらに灰白色の粉状カビ | 灰色カビ病の進展 | 被害部の廃棄と風通し改善 |

| 10cm前後で成長停止 | 受粉未成立・花粉活力低下 | 翌朝の人工授粉を徹底 |

| 連続的な先細り果 | 栄養水分の不足・不均衡 | 追肥と潅水の均一化 |

暑さに弱い?夏の遮光対策

強い日射は光合成を後押ししますが、酷暑が続くと別の問題が現れます。夜間が高温のまま(体感的に蒸し暑い夜が連日)だと雌花の形成が抑制され、開花のタイミングが乱れ、受粉機会が減少します。さらに、日中の過度な熱ストレスは花粉の活力や柱頭の受容性を下げ、受粉が起きてもその後の肥大が鈍りがちです。

こうした高温ストレスに対しては、遮光率20〜30%前後のネットで直射をやわらげる方法が扱いやすく、風が抜ける設置にすると温度と湿度の両面で負担を減らせます。地表面は白黒マルチや銀マルチなどの反射資材を活用すると地温上昇を抑えやすく、果面温度のピークも下げられます。敷きわらは土壌水分の安定化に寄与し、泥はねによる病原付着リスクも減らします。

株作りの面では、混み合った下葉を整理して風通しを確保し、支柱で茎を安定させると、蒸れの回避と倒伏予防の両方に効きます。潅水は朝を基本とし、熱波の日だけ夕方に軽めの補水を追加すると、根圏の温度・水分変動を小さくできます。施肥は一度に多く与えるより、少量を定期的に重ねる方が盛夏の根にやさしく、肥料焼けの回避にもつながります。

盛夏の環境チューニング(例)

| 項目 | 推奨の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 遮光 | 20〜30%ネット | 風を遮らない設置 |

| マルチ | 白黒・銀反射 | 地温ピークの抑制 |

| 潅水 | 朝たっぷり+猛暑夕方少量 | 過湿の長時間化は避ける |

| 葉管理 | 下葉と病葉の間引き | 採光と風通しの確保 |

| 追肥 | 10〜14日ごと少量 | 液肥の希釈倍率厳守 |

高温環境そのものを完全には避けられませんが、遮光・反射・通風・水分・施肥の五つを少しずつ整えるだけでも、雌花の発生と受粉後の肥大が目に見えて安定します。

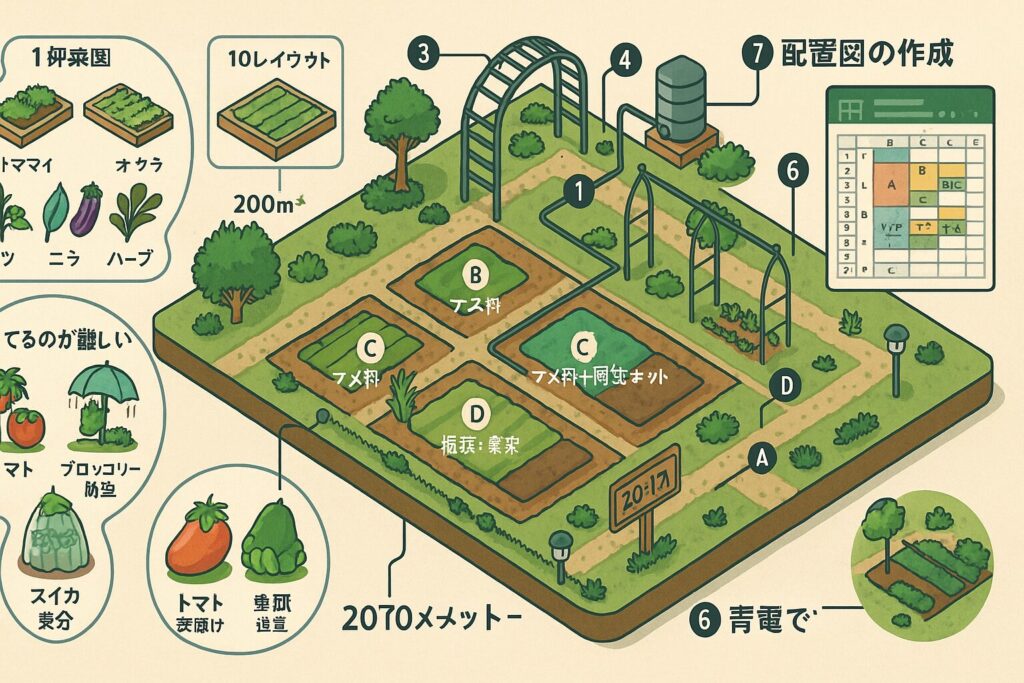

栽培するのは難しい?育て方のポイント

最初のつまずきになりやすいのは、雌雄異花であるがゆえの受粉管理です。ズッキーニは朝に花が開き、数時間でしぼみます。開花当日の早朝から9時頃までが受粉適期で、この時間帯に人工授粉を習慣化すると着果が安定します。雄花を1輪確保し、花弁を外しておしべを露出、雌花の柱頭へやさしく数回タッチするだけで十分です。晴天で乾いた花粉は付着性が高く、雨天や濃霧の朝は成功率が下がるため、前夜に開花直前の蕾へ簡易カバーをかけて花粉を守る方法も有効です(出典:青森県 農林水産部「ズッキーニ栽培マニュアル」https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/ni-nosui/files/zukkinisaibaimanyuaru.pdf)。

一方で、生育期間が長く収穫数も多い作物のため、栄養と水分の連続供給が求められます。元肥は控えめにし、初収穫の立ち上がり以降は10〜14日おきの少量追肥を継続すると、肥料切れによる先細り果や短果の発生を抑えられます。プランターでは塩類集積を避けるため、規定倍率の液肥を少量多回で与え、月1回ほど鉢底から十分に水を流すリセット潅水を併用すると過肥や肥料焼けを避けやすくなります。

水管理は朝の十分な潅水が基本で、酷暑日は夕方に軽い補水を追加します。土壌表面の乾湿差が大きいと根がダメージを受けやすいため、マルチや敷きわらで蒸発を抑え、過湿の長時間化を避けながら安定させます。葉が大きく混みやすい作物なので、収穫後の下葉整理と病葉除去で風通しを確保し、支柱で主茎をやさしく固定して倒伏を予防します。これらの基本手順を守れば、栽培の難易度は着実に下がり、初心者でも収量を伸ばせます。

温度の目安としては、生育適温18〜23℃が目安で、夜間高温が連続すると雌花形成が鈍くなります。遮光ネット(20〜30%)や反射マルチ、敷きわらで地温と果面温度のピークを下げると、受粉後の肥大が安定します。要するに、受粉の時間管理、少量多回の追肥、水分の安定化、通風確保の4点が栽培の要です。

小さいまま収穫する時の判断基準

一般的な円筒形品種では、開花から約5日前後で長さ15〜20センチ、重量200〜300グラムが収穫の基準となります。球形品種では直径6〜7センチ程度で若どりします。若どりは食味面の利点があり、繊維が少なく加熱でとろりと仕上がりますが、行きすぎると可食部が薄く歩留まりが落ちるため、株の負担と食味のバランスを見極めることが大切です。

数日観察しても小さいままで太らない、先端が細く柔らかい、花がら付近が黄変や褐変を示す、といったサインは未受粉や生理障害の合図です。この場合は放置せず幼果を早めに外して資源の無駄遣いを止め、新たな蕾へ養分を回します。逆に、適期を過ぎて肥大させすぎると種子が発達して果肉が硬くなり、株の体力も削られ次の着果が不安定になります。日々の見回りで適期サイズを逃さないことが、味と収量の両立に直結します。

受粉成立の見極めには、24〜48時間後の肥大スピードと光沢感が役立ちます。柱頭が乾いて花が閉じたのち、子房が均一に太り、先端がしっかりしているなら順調のサインです。先端がへたり、触感がやわらかく水っぽい場合は成長停止から腐敗へ移行しやすい状態のため、衛生的に摘み取って株を軽くしましょう。高温・多湿が続く時期は、花がら摘みと下葉整理で病害の足場を作らないことも肝心です。

症状別の見立てと処置(早見表)

| 見える症状 | 主な背景 | 初動の対策 |

|---|---|---|

| 幼果が10cm付近で停止 | 受粉不良 | 朝の人工授粉を徹底 |

| 先端が黒く軟らかい | 湿潤・花がら由来の腐敗 | 幼果除去と花がら摘み |

| 花が少ない、雌花が減る | 高温ストレス | 遮光・地温抑制・潅水改善 |

| 実が細長い/先細り | 受粉不足や栄養水分不足 | 追肥と潅水の見直し |

家庭菜園のズッキーニが大きくならないときの対策

- 初心者向けの育て方 プランターの時はこうする

- 肥料切れと肥料不足のサインは?

- 肥料 おすすめと施肥の頻度

- 小さいものは食べれる?小さい方が美味しい?

- 小さいもののレシピと調理のコツ

- 家庭菜園のズッキーニが大きくならない まとめ

初心者向けの育て方 プランターの時はこうする

ズッキーニを初めて育てる方は、まず日当たりと風通しの良い場所に1株から始めると管理の基礎がつかみやすくなります。理想は複数株を植えて受粉を安定させることですが、プランター栽培の場合は人工授粉を取り入れることで1株でも十分収穫可能です。人工授粉は開花当日の午前中に行い、雄花から雌花へ花粉を移すだけで着果率が大きく向上します。

プランターは深さ30センチ以上、容量30〜40リットル程度(目安:12号鉢相当)の大型を選ぶのが基本です。根が浅く広がるため、浅い容器では根張りが不十分となり生育不良を招きます。用土は市販の野菜用培養土で十分ですが、水はけと通気性が確保されていることが条件です。植え付け後には黒マルチや敷きわらを施し、乾燥防止と泥はねによる病気リスクを低減します。支柱はクロス状に立てて茎をやさしく固定し、風や実の重みで株が倒れるのを防ぎましょう。

水やりは土の表面が乾いたらたっぷり与えることが原則です。特に開花期から収穫期にかけては蒸散量が増えるため、朝の潅水を基本に猛暑日は夕方の軽い補水を追加すると安定します。葉は大きく繁茂して光を遮りやすいため、古葉や病葉を適度に整理して採光と風通しを確保してください。これにより病害を防ぐと同時に、果実への光合成産物の分配が効率化され、安定した収穫につながります。

肥料切れや肥料不足のサインは?

ズッキーニは成長と収穫が進むほど栄養要求が高まるため、肥料切れを起こしやすい野菜です。特に収穫開始後は生育スピードが早く、数日単位で株の様子が変化します。以下のようなサインが見られる場合は追肥の合図と考えてください。

-

新葉が黄緑色になり、葉脈とのコントラストが薄くなる

-

茎が細く徒長気味で、花数や着果数が減少する

-

実の太りが鈍くなり、先細り果や短果が増える

-

収穫後の株の回復が遅れ、次の蕾が小さくなる

水切れと肥料不足の見極めは、朝の葉の状態で判断できます。夜にしおれても朝には回復する場合は単なる水不足、朝になってもぐったりしたままなら栄養不足の可能性が高いです。その場合は追肥と潅水を組み合わせて立て直します。

また、葉の黄化が全体に広がる場合は窒素不足、花数の減少が目立つ場合はリン酸不足、果実の肥大不良や先端黒変が目立つ場合はカリ不足の可能性があります。これらの要因を早めに察知し、バランスよく補うことが収量維持の鍵となります。

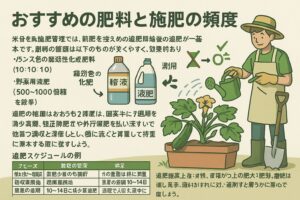

おすすめの肥料と施肥の頻度

ズッキーニの施肥管理では、元肥を控えめにして収穫開始後の追肥を軸とするのが基本です。肥料の種類は以下のようなものが扱いやすく、効果的です。

-

バランス型の緩効性化成肥料(窒素・リン酸・カリ=10:10:10程度)

-

野菜用の液肥(500〜1000倍希釈を基準)

追肥の頻度はおおむね2週間ごとが目安ですが、真夏の盛期は消耗が激しいため10〜14日おきの少量追肥が望ましいです。プランター栽培では肥料濃度が上がりやすく、過剰障害を引き起こすため、規定倍率を守り、与えすぎを避けましょう。施肥は株元から少し離した位置に施し、葉に触れた肥料は払い落としてから潅水すると根への吸収がスムーズになります。

追肥スケジュールの例

| フェーズ | 施肥の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 植え付け〜初開花 | 元肥少量のみ | つるぼけ防止 |

| 初収穫開始 | 2週間ごとに追肥 | 液肥または緩効性 |

| 真夏の盛期 | 10〜14日ごと少量追肥 | 猛暑日はさらに慎重に |

| 終盤 | 生育に応じ調整 | 過肥で徒長に注意 |

ズッキーニは収穫期が長く、株の体力を維持するためには肥料管理が収量の差を大きく左右します。適切な追肥スケジュールを組み、株の変化に合わせて柔軟に調整することが、高品質な果実を長く収穫するための最大のポイントです。

小さいものは食べれる?小さい方が美味しい?

花粉が柱頭にきちんと届き、受粉後に肥大を始めた若い実は、小さいサイズでも食べられます。繊維の発達が進む前なので果肉が均一でやわらかく、火入れ時間を短くしても中心部が心地よい歯ざわりに仕上がりやすいのが特徴です。花が残った状態の花ズッキーニは、花弁が薄く風味が穏やかで、詰め物やフリットなど繊細な料理に向いています。

小さい方が美味しいと感じられる背景には、種子の肥大が未成熟であること、細胞壁がまだ薄く水分保持が高いことが挙げられます。油やチーズとの相性がよいのは、果肉の水分と油脂が乳化しやすく、短時間で香りが立つためです。サイズの目安として、円筒形品種は15〜20センチ程度、球形は直径6〜7センチ前後で若どりすると、味と歩留まりのバランスが取りやすくなります。

一方で、未受粉で成長が止まった幼果は、先端が黒ずむ、触るとぺこぺこと柔らかい、花がらの周囲が湿っているといった劣化サインを示します。この状態は組織の崩れや微生物汚染が進みやすく、調理には不向きです。迷ったときは、ヘタ付近が締まっているか、表皮に張りとつやがあるか、切断面に異臭がないかを確認すると判断しやすくなります。

保存は、乾いた布やキッチンペーパーで水気を拭き取り、穴あきのポリ袋に入れて冷蔵の野菜室で短期保管が無難です。低温に当てすぎると表皮が傷みやすい一方、常温放置では脱水が早いので、収穫または購入後はできるだけ早く使い切る計画を立てましょう。栄養成分については、国内の食品成分表ではエネルギーが低く、カリウムやビタミンCなどを含むとされています(出典:文部科学省 日本食品標準成分表2020年版 https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html)。

サイズ別の使い分け(目安)

| サイズの目安 | 向く料理例 | 火入れの目安 |

|---|---|---|

| 12〜15cm(極若どり) | 花ズッキーニ、マリネ、カルパッチョ風 | 生または30〜60秒の軽い加熱 |

| 15〜20cm(若どり標準) | ソテー、グリル、フリット、ラタトゥイユ | 中火で2〜4分 |

| 20cm超(やや大きめ) | ラザニア風重ね焼き、スープ、煮込み | 中〜弱火で5分以上 |

小さいもののレシピと調理のコツ

小ぶりの実は熱が中心まで均一に届きやすく、短時間で香りを引き出せます。輪切りや斜め薄切りにして表面積を増やすと、油脂や調味の絡みがよく、炒め物でもべたつきにくくなります。水分が出やすい性質を踏まえ、炒める前に薄く塩をして余分な水分を拭き取る、または強めの火で表面を先に焼き固めると、味がぼけずに仕上がります。

花ズッキーニは、花弁を破かないよう扱うことが肝心です。詰め物はリコッタやモッツァレラなど水切りしたチーズを基調に、ハーブを少量加えると香りの透明感が保てます。詰めすぎると破れやすいので、八分目を目安にし、花の口を軽くねじって止めると成形が安定します。衣は薄めにし、180℃前後の油で短時間で揚げると、花弁の色と香りが生きます。

マリネやサラダに使う場合は、薄切りにして塩をふり、数分おいてからペーパーで水分を取り、オイルと酸を最小限で合わせるとうま味が凝縮します。グリルでは、厚さ1センチ程度の輪切りにして表面に格子状の切り込みを入れると、調味が均一に入りやすく、焼き縮みも穏やかです。どの調理でも、香りの立つ油脂(オリーブオイルなど)を少量使い、火を入れすぎないことが満足度を左右します。

風味を損ねない塩分設計も要点です。下処理の塩は素材の重量に対して0.5%前後、仕上げの塩は全体の味の輪郭を整える程度に抑えると、甘みと青い香りを残せます。仕上げにレモン皮のすりおろしや砕いたナッツを少量加えると、香りと食感に奥行きが生まれ、シンプルな調理でも満足感が高まります。

家庭菜園のズッキーニが大きくならない まとめ

-

受粉が成立しないと幼果は10センチ前後で止まりやすい

-

朝の人工授粉を習慣化すると着果と肥大が安定する

-

雨天や高湿は花粉流亡と腐敗の要因になりやすい

-

夜間高温が続くと雌花が減り結果的に実が育たない

-

遮光ネットと反射マルチで高温ストレスを和らげる

-

開花から5日前後の15〜20センチが収穫の目安になる

-

小さいまま太らない実は早めに摘み株の負担を軽くする

-

収穫期は栄養要求が高く肥料切れの早期察知が肝心

-

バランス型肥料を2週間前後ごとに継続して与える

-

潅水は朝を基本に猛暑日は夕方の補水で回復を促す

-

風通し確保と花がら摘みで灰色カビの広がりを防ぐ

-

プランターは12号以上で支柱を組み倒伏を予防する

-

小さい実は食べられ風味がよいが劣化兆候は避ける

-

小ぶりはソテーやフリットなど短時間加熱が向く

-

家庭菜園 ズッキーニ 大きくならない原因は受粉と管理の最適化で大幅に改善できる

最後までお読みいただきありがとうございます。