この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園 DIY 枠について調べていると、囲いに使う素材のおすすめやレイズドベッドを簡単にDIYする方法、木枠が腐るのか腐らないのかといった耐久性の問題、さらにカインズで揃えられる道具や実際に作った後の後悔をどう防ぐかなど、気になる点が次々に出てきます。また、2×4材を使った具体的な手順や花壇の木枠DIYとの違いも知りたいところでしょう。この記事では、デメリットは?必要なものは何?腐ることはない?といった疑問に答えつつ、花壇とレイズドベッドの違いまで丁寧に解説し、迷わず最適な方法を選べるようにご案内します。

-

素材別の特徴と囲いのおすすめの選び方

-

花壇とレイズドベッドの構造と使い分け

-

2×4材での作り方手順と必要な道具

-

腐らない素材やメンテで長持ちさせる要点

家庭菜園 DIY 枠の基礎と選び方

-

囲い おすすめの素材と形

-

花壇とレイズドベッドの違いは何ですか?

-

レイズドベッド DIY 簡単の手順

-

花壇 木枠 DIYの基本パターン

-

必要なものは何?資材一覧

-

カインズで揃う資材と費用

囲い おすすめの素材と形

家庭菜園の枠は、木材、レンガやブロック、樹脂系パネル、金属エッジ、コンクリート系(擬木含む)といった選択肢があります。畑の広さ、見た目、耐久性、費用、施工性のバランスで選ぶのが近道です。高さを出すと排水と通気が良くなり、作業姿勢もラクになります。逆に高さが不要なら、低いエッジ材で区画するだけでも管理性が上がります。

下の表は代表的素材の比較です。相場は地域や規格で変動するため、あくまで目安として捉えてください。

素材 見た目 施工難易度 耐久目安 メンテ頻度 おおよその費用感

木材(2×4等) 温かい雰囲気 低~中 3~7年 年1回塗装推奨 初期は安価だが土量次第

レンガ ナチュラル 中 10年以上 低 材料単価やや高め

コンクリートブロック シンプル 中 10年以上 低 比較的安定

樹脂・WPCパネル すっきり 低 5~10年程度 低 中価格帯

亜鉛メッキ鋼エッジ シャープ 低 5年以上 低 中~高

以上を踏まえて、初挑戦なら施工性が高い木材または樹脂パネル、恒久化するならレンガやコンクリート系が選択肢になります。

加えて、素材ごとの技術的な留意点を押さえておくと選定が精緻になります。木材は吸放湿に伴う伸縮で反りが出やすく、角のビスは繊維方向に割れを起こしやすいため下穴加工が安全です。レンガやブロックはモルタルを用いると直線性と耐久性が安定しますが、将来的なレイアウト変更が難しくなります。樹脂やWPCは軽量で施工が速い一方、直射日光が強い環境では経年で退色や熱伸縮が見られることがあります。金属エッジは刃先が鋭利なタイプもあるため、子どもの動線や作業時の手袋着用を前提に安全性を確保してください。

耐久年数は土壌水分、pH、日射、降雨量で大きく変動します。例えば地際の含水率が高い場所では、木材の腐朽は表記の年数より短くなる傾向があります。逆に、枠の内側に防根・防湿シートを立ち上げ、土と直接触れない構造にすると、木材でも耐用が伸びやすくなります。費用は材料そのものよりも土の体積が支配的です。高さを10cm増すごとに必要土量は底面積×0.1mぶん増えるため、計画段階で体積計算を行い、輸送と保管のスペースまで考慮すると無駄を抑えられます。

目的別のおすすめ構成(例)

-

維持管理を軽くしたい:樹脂パネルまたはコンクリート擬木+防草シート+マルチング

-

景観重視でナチュラルに:レンガ積み+目地モルタル+有機マルチ

-

まずは小さく試す:2×4木材1段+L字金具+市販培養土で浅めに構築

-

柔らかい地盤で直線性を保ちたい:金属エッジで下地を出し、その内側に木枠やレンガを配置

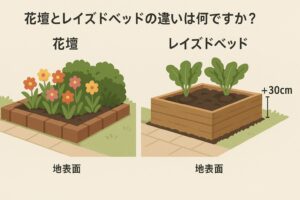

花壇とレイズドベッドの違いは何ですか?

花壇は地表面と同じレベルで区切る場合も含み、装飾と植栽の両立が目的になりやすいのに対し、レイズドベッドは周囲より土を高く盛り、排水性と根域の確保、作業性向上を重視します。レイズドベッドは新しい用土を入れられるため、土壌病害の抑制や土質管理がしやすく、家庭菜園では野菜の生育安定に直結します。一方、花壇は低コストで着手しやすく、庭全体のデザインに溶け込みやすい利点があります。したがって、土づくりを一気にリセットしたい、腰に優しく作業したいならレイズドベッド、庭の景観を優先しつつ区画したいなら花壇が向いています。

機能面では、レイズドベッドはベッド幅を60〜120cmに抑えると中央部まで手が届き、土を踏み固めずに管理できます。深さは20〜30cmでも多くの葉物や果菜に十分ですが、根菜類は30cm以上あると形が乱れにくくなります。花壇は地力を活かせる一方、土壌改良や排水対策を地中で行う必要があり、粘土質や不透水層が浅い土地では成果が出るまで時間がかかります。景観設計では、花壇は周辺舗装や芝との境界処理が容易で、動線の自由度が高い点がメリットです。

維持管理の観点では、レイズドベッドは乾きやすく、夏季の灌水頻度がやや増える傾向があります。表面のマルチングや自動潅水、ウォータースペースの確保で水分ムラを抑えると効果的です。花壇は降雨の影響を受けにくい反面、踏圧や雑草の侵入対策が課題になりやすく、全面マルチやエッジ材の併用が有効です。これらの性質を踏まえ、目的と庭条件に合わせた選択が合理的だと考えられます。

レイズドベッド DIY 簡単の手順

レイズドベッドは段取りを押さえれば難しくありません。次の流れで進めるとスムーズです。

手順の全体像

-

置き場所の確定と採光確認(最低5~6時間の日照が理想)

南北に長辺をとると日照が均一になり、夏至前後の偏りを抑えられます。落葉樹の影や建物の庇も季節で変動するため、四季の太陽高度を意識して配置します。 -

枠サイズの設計(例:幅120×奥行80×高さ20cm)

ベッド幅は中央まで手が届く範囲に抑えます。通路幅は最低60cm、車輪付き資材の搬入を想定するなら80cm程度あると作業が安定します。 -

資材カットと防腐塗装の準備

木材は全辺と切断面に塗装を行い、特に地際や端部は念入りに塗り込みます。ステンレスまたは溶融亜鉛めっきの金具・ビスを選ぶと屋外耐久が向上します。 -

下地整地と防草シート敷設

高低差は10mm/m程度まで整えると後の水平出しが容易です。コンクリートやレンガ上に設置する場合は、箱の内側までシートを立ち上げてタッカーで固定し、土漏れや汚水の滞留を防ぎます。 -

枠の組み立てと水平出し

L字金具や専用ジョイントで直角を確保し、対角線長の一致で矩形を確認します。必要に応じて内側に当て木を入れてねじれを抑えます。 -

用土投入と表面整形(ウォータースペース確保)

上縁から2~3cm下げて面を出すと潅水が均一になり、肥料やマルチも逃げにくくなります。土は層状にならないよう混合し、投入途中で軽く踏み固めて沈下を均します。 -

植え付けと支柱・トレリス設置

支柱やトレリスは植え付けと同時に設置すると根の損傷を避けられます。果菜類は風向を考慮し、通路側に誘引できるよう配置します。

サイズと土量の目安

土量は「長さ×幅×高さ(m)」で概算できます。例えば120×80×20cmなら0.192m³、培養土40L袋なら約5袋が基準です。高さを出すほど袋数が増えるため、計画段階で試算しておくと購入回数を抑えられます。目安として、30cm高にすると同面積で土量は1.5倍、40cm高なら2倍になります。重量は乾燥時でも1m³あたり約1.2〜1.6tが目安で、雨天後はさらに重くなるため、搬入経路と地耐力も合わせて検討します。根菜類を主に育てる区画は30cm以上、葉物中心の区画は20cm程度から始めると土量と生育のバランスが取りやすくなります。

施工のコツ

-

角はジョイントパーツやL字金具で直角を出し、ビスは下穴を開けてから固定します

木口側へは割れ防止のため端からの距離をビス径の8〜10倍確保します。 -

枠と地面の隙間は土で埋め戻し、外周を踏み固めて安定させます

外周の締固めは雨後に再度点検し、沈下があれば追い土で水平を維持します。 -

表面は板などでならし、四辺を軽く鎮圧して水が均一に行き渡るように整えます

表層5cmは団粒を壊しすぎないよう軽く整え、泥はね防止に有機マルチを敷くと病害リスクを抑えられます。 -

コンクリートやレンガ面に設置する場合は防草・防根シートを箱内側まで立ち上げて留め、土漏れを防ぎます

併せて底面に軽石層や排水マットを敷設すると過湿の回避に役立ちます。

設計値の参考として、幅は1.5m未満、深さは30cm程度が管理しやすいという園芸機関の推奨があります(出典:RHS How to make a raised bed https://www.rhs.org.uk/garden-features/how-to-make-a-raised-bed)。この範囲から始め、作物や作業者の体格に合わせて微調整すると扱いやすさが安定します。

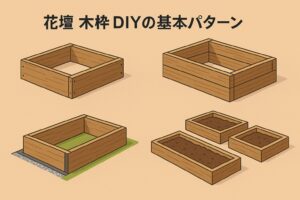

花壇 木枠 DIYの基本パターン

木枠の花壇は、構造や目的に応じていくつかの基本パターンに分けられます。最もシンプルなのは、板材を立て並べてL字金具やジョイントで連結するタイプで、短時間で設置できるのが利点です。一方で、2段積みにして高さを出すパターンは、根の深い植物や土壌改良を重点的に行いたい場合に向いています。特に2×4材や1×6材などの規格材は、入手のしやすさと加工のしやすさが特徴です。多くのホームセンターではカットサービスを提供しており、購入時に必要寸法に加工してもらえばDIYの難易度が大幅に下がります。

耐久性を高めたい場合は、防腐処理済みの木材を選ぶか、屋外用木部塗料(オイルステインなど)を全面に塗布しておくと安心です。端部や切断面は腐朽が進みやすいため、特に念入りに塗布することが推奨されます。加えて、砂利や芝と隣接する場合には、枠の内側にエッジ材やシートを組み合わせて設置することで、雨水による土の流出や芝根の侵入を防ぐ効果が得られます。

さらに、区画を複数に分けて配置する方法も有効です。野菜栽培では輪作(同じ科の植物を連作せずに畝を循環させる栽培法)が病害虫対策に欠かせません。あらかじめ複数の小区画を設けておけば、作物ごとの相性を考慮しつつ土壌管理を計画的に行えるため、長期的に見て安定した収穫につながります。これは農業指導機関でも推奨されている基本的な栽培管理法です(出典:農林水産省「病害虫の防除に関する情報」https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/index.html

必要なものは何?資材一覧

花壇の木枠DIYをスムーズに進めるためには、あらかじめ資材と工具を揃えておくことが欠かせません。以下に代表的な必要資材を一覧化しました。

区分 品目 推奨仕様の一例 目安数量

枠材 2×4・2×6・1×6等 SPFまたは防腐処理材 枠サイズに応じて

金具 L字金具・専用ジョイント 屋外用・ステンレス推奨 角ごとに2~4

ビス コーススレッド 65~75mm程度 角ごとに6~12

下地 防草・防根シート 厚手タイプ 区画面積分

土 培養土・腐葉土・堆肥 野菜用配合 容量計算で算出

工具 インパクト・ドリル 下穴用ビット含む 1式

塗料 屋外木部用塗料 オイルステイン等 板全面に必要量

補助 支柱・トレリス・敷わら 作物に合わせて 適宜

このほか、水平器やスコップ、軍手、マスクといった補助的な道具も準備しておくと、作業効率と安全性が向上します。特にビス止め作業ではインパクトドライバーがあると施工時間が大幅に短縮され、強度の安定した組み立てが可能です。購入前には、枠の大きさから必要な土量を計算し、車載できる重量や袋数を考慮して輸送計画を立てておくことが無駄を防ぐポイントです。例えば120×80×20cmの枠を作る場合、培養土40L袋が約5袋必要になります。複数区画を作るなら積載量の限界を確認し、必要に応じて配送サービスを利用するのが現実的です。

カインズで揃う資材と費用

カインズをはじめとする大型ホームセンターでは、花壇の木枠作りに必要な資材がほぼ一通り揃います。代表的には、2×4材や1×6材といった規格木材、L字金具や専用ジョイント、屋外木部用の塗料、防草シート、培養土などが豊富に取り扱われています。特にカットサービスを利用すれば、自宅に持ち帰ってすぐに組み立てに取りかかれる点が大きなメリットです。

ただし、店舗ごとに扱う木材の規格(長さや厚み)や塗料の容量が異なる場合があるため、必要寸法のカットが可能かどうか、またステンレス製の金具や屋外対応ビスが揃っているかを事前に確認すると効率的です。塗料については、1Lでおよそ10㎡をカバーできる製品が一般的ですが、木口や切断面に重ね塗りを行うことを考慮して余裕を持たせた購入をおすすめします。

費用感としては、幅120×奥行80×高さ20cm程度の木枠を製作する場合、木材と金具で数千円台に収まり、土は容量に応じて追加費用が発生します。例えば培養土40L袋を5袋購入すると1,500〜3,000円程度が相場であり、合計で1万円以内に収めることも十分可能です。レンガ積みやブロック積みと比較すると初期費用が抑えやすく、かつ組み立てや撤去も容易な点が木枠DIYの大きな利点と言えます。

家庭菜園 DIY 枠の作り方と維持

-

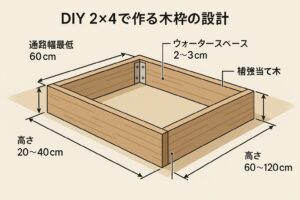

DIY 2×4で作る木枠の設計

-

木枠は腐ることはない?

-

腐らない素材選びと注意点

-

デメリットは?後悔の実例

-

家庭菜園 DIY 枠のまとめ

DIY 2×4で作る木枠の設計

2×4材は入手しやすく価格も手頃で、強度と加工性のバランスに優れた定番素材です。特に家庭菜園の枠組みには十分な剛性を持ち、DIY初心者でも扱いやすい点が魅力です。設計段階では、いくつかの寸法を慎重に検討することが大切です。

まず、通路幅は最低でも60cm以上確保することで、作業中に体を回転させたり資材を運んだりする際の余裕が生まれます。幅が狭すぎると通行時に植物を傷めやすくなり、管理が不便になります。次にベッドの幅は、両側から中央部まで手が届く60~120cmを目安とすると無理なく作業が可能です。奥行が広すぎると中央の手入れが難しくなり、かえって不効率になります。

高さについては20~40cmが標準的で、排水性を確保しながらも必要な土量を抑えられる範囲です。根菜類を育てる場合は30cm以上の深さがあると形の乱れが少なくなります。角の接合部は構造全体の耐久性を左右するため、L字金具や専用ジョイントを用いて直角を正確に出すことが重要です。ビス止めの際には割れを防ぐために必ず下穴を開けてから固定しましょう。

2段積みにする場合は、上下段で目地を互い違いに配置するか、縦方向の補強杭を内側からビス止めして一体化させると剛性が高まります。地面が不陸の場合は、あらかじめ簡易的に整地してから枠を設置することで、後の水平調整が容易になります。水平器を用いて確認すれば、長期的な安定性を確保できます。

設計の細かなポイントとして以下の点も意識してください。

-

角の内側に補強当て木を入れると、全体のねじれに強くなり長期の安定性が向上します

-

長辺が2mを超える場合は、中間にも縦杭を追加して木材の反りやたわみを抑制します

-

ウォータースペースとして上縁から2~3cm低く仕上げると、灌水の際に水が均一に行き渡りやすくなります

木枠は腐ることはない?

屋外に設置した木枠は、土や水に常に接触するため、時間の経過とともに腐朽が進みやすい性質を持っています。特に地面と接する部分や角の接合部は湿気が集中するため、劣化が早く現れる傾向があります。腐朽は木材を分解する菌類によって引き起こされ、含水率が20%以上、かつ温暖な環境で進行しやすいとされています。

耐久性を高めるための対策はいくつかあります。まず、全面に防腐塗料を塗布し、特にエッジや切断面まで塗り込むことが基本です。これにより、外気や水分の浸透を遅らせることができます。さらに、木枠が直接地面に触れないようにブロックや防草シートの上に設置すると、腐朽リスクを軽減できます。内側に防湿・防根シートを立ち上げて留める方法も効果的で、土と木材が直接接触する時間を減らすことにつながります。また、適切な排水路を確保して常に水はけの良い状態を維持することも、耐久年数を延ばす大切な要素です。

一方で、「木材は腐ることはないのか?」と問われれば、屋外環境では全く腐らない木材というのは現実的に存在しません。いかに防腐処理を施しても、数年から十数年で何らかの劣化は必ず進行します。耐久性を最優先したい場合には、樹脂、コンクリート、金属などの非木材系素材を検討することが合理的です。例えば、樹脂やWPC(木粉・樹脂複合材)は腐食の心配がなく、コンクリートは半永久的な耐久性を持ちます。ただし、それぞれ費用や施工性、景観との調和といった要素も考慮が必要です。

なお、塗料を使用する場合は必ず屋外木部用に設計された製品を選び、製造元が推奨する乾燥時間や塗り重ね回数を厳守することが求められます。これを怠ると、十分な保護性能が得られず、短期間で劣化が進んでしまう可能性があります。以上の点を踏まえると、木枠の耐久性は「腐らない」ことを期待するのではなく、「腐る速度をいかに遅らせるか」という発想で管理することが現実的であり、長期利用への鍵となります。

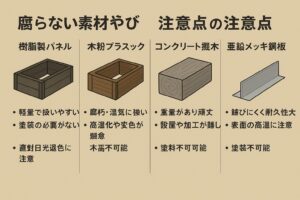

腐らない素材選びと注意点

家庭菜園の枠を長期的に維持したい場合、腐らない素材を選ぶことは大きなポイントになります。主な選択肢には、樹脂製パネル、木粉と樹脂を混合した複合材(WPC)、コンクリート擬木、そして亜鉛メッキ鋼板などがあります。

樹脂やWPCは軽量で扱いやすく、DIYにおいて組み立て作業の負担が少ないのが特徴です。メンテナンス頻度も木材に比べて大幅に減り、表面に防腐塗装をする必要がほとんどありません。特にWPCは、木材の温かみと樹脂の耐久性を併せ持ち、紫外線による劣化や湿気による腐朽に強いとされています。ただし、製品によっては直射日光下での色あせや高温化に注意が必要です。

コンクリート擬木は、重量感と高い恒久性を備えており、一度設置すれば数十年単位で利用可能です。しかし、加工やレイアウト変更が難しく、設置時には基礎づくりやモルタルによる固定が必要になるケースもあります。設置後に配置を変更したい場合には撤去の手間が大きくなるため、計画段階で位置を慎重に決めることが大切です。

金属素材の中でも亜鉛メッキ鋼板は、錆に強く長期利用に向いています。薄板であってもエッジ材として十分に機能し、シンプルでモダンな印象を与えます。ただし、直射日光にさらされると表面温度が非常に高くなることがあり、特に夏場は素手で触れる際に火傷のリスクが生じるため、取り扱いには注意が必要です。

いずれの素材を用いる場合も、安全性を十分に配慮してください。角の処理を面取りする、クッション材を加える、通路幅をしっかり確保するといった工夫があると、小さな子どもや高齢者が利用する家庭菜園でも安心です。素材の耐久性だけでなく、使い勝手や施工後の安全性まで含めて選ぶことが、失敗を減らす大切なポイントです。

デメリットは?後悔の実例

家庭菜園の木枠やレイズドベッドを設置した際に「想定していなかった大変さ」を感じる人は少なくありません。特に多いのは土の量や運搬に関する問題です。高さを出せば出すほど土の必要量が増え、1区画あたり数百リットル単位の培養土や堆肥を運び入れる必要があります。これにより、予算だけでなく体力的な負担も大きくなりがちです。

また、レイズドベッドは地面より高い位置にあるため、乾燥しやすく水やりの頻度が増える傾向があります。特に夏季は1日2回以上の灌水が必要になる場合もあり、日常的な手間が想像以上にかかることがあります。さらに、通路に面した部分では水や泥が跳ねやすく、周囲の環境を汚す要因にもなります。

木枠を採用した場合には、数年ごとの塗り直しや板の交換が不可欠です。特に地際部分は湿気で傷みやすく、予想以上に早い段階で劣化が進むケースも見られます。こうした点を知らずに作業を始めると、「維持が大変すぎる」と後悔する結果になりやすいのです。

後悔を減らすための実践的な対策としては、以下のような工夫が有効です。

-

最初は小規模に始め、無理のない範囲で試してみる

-

枠をモジュール化し、必要に応じて増設できる設計にする

-

雨水の流れや排水を設計段階で取り入れ、過湿や泥はねを防ぐ

-

木枠内側に防水シートを張り、木材と土が直接触れないようにする

-

長期間固定したい場所には、レンガやブロックなど恒久的な素材を使用する

さらに、複数区画に分けて設置しておくと、野菜の輪作をスムーズに行うことができ、土壌の疲労や連作障害を抑える効果も期待できます。これらを踏まえて準備と施工を進めることで、長期的に管理しやすく満足度の高い家庭菜園を維持することが可能になります。

家庭菜園 DIY 枠のまとめ

-

家庭菜園 DIY 枠は高さで排水と通気が向上する

-

初心者は木材や樹脂パネルが施工しやすい

-

恒久化はレンガやコンクリートが有力候補

-

枠幅は手が届く60〜120cmが扱いやすい

-

2×4材は入手容易で強度と価格のバランスが良い

-

角は金具で直角を出し下穴で割れを防ぐ

-

防草シート併用で土流出と雑草侵入を抑える

-

表面はウォータースペースを残して整える

-

土量は体積計算で事前に袋数を試算しておく

-

木枠は塗装と内張りで耐久を底上げできる

-

腐らない素材はメンテ軽減だが費用や質感に差がある

-

区画を分けると輪作と相性管理がしやすくなる

-

通路幅は60cm以上を確保すると作業が楽になる

-

小さく始めてモジュール増設で後悔を減らせる

-

店舗でのカットサービス活用で施工時間を短縮できる

最後までお読みいただきありがとうございます。