この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園 お酢スプレーについて知りたい方は、まずお酢の殺虫剤の作り方や穀物酢の殺虫剤の作り方が安全かどうかが気になるはずです。お酢スプレーを植物にかけるとどうなるのか、どの酢スプレー濃度が適切なのか、アブラムシにお酢スプレーは効くのか、お酢スプレーを野菜に使っても大丈夫なのか、そしてお酢スプレーの頻度と効果についての目安も知っておきたいポイントです。

本記事では、家庭菜園の虫除け酢として広く使われる方法を整理し、人気の理由と限界、具体的なレシピから散布タイミングまで、はじめての方でも迷わず実践できる形で解説します。

-

基本レシピと道具の選び方が分かる

-

濃度別の使い分けと薬害回避のコツが分かる

-

アブラムシ対策の実践手順と限界が分かる

-

散布頻度と天候対応の判断基準が分かる

家庭菜園 お酢スプレーが人気の理由

-

家庭菜園 虫除け酢の使い方

-

お酢 殺虫剤 作り方の基本

-

穀物酢 殺虫剤 作り方の手順

-

酢スプレー濃度の目安

-

安全性と注意点の基本

家庭菜園 虫除け酢の使い方

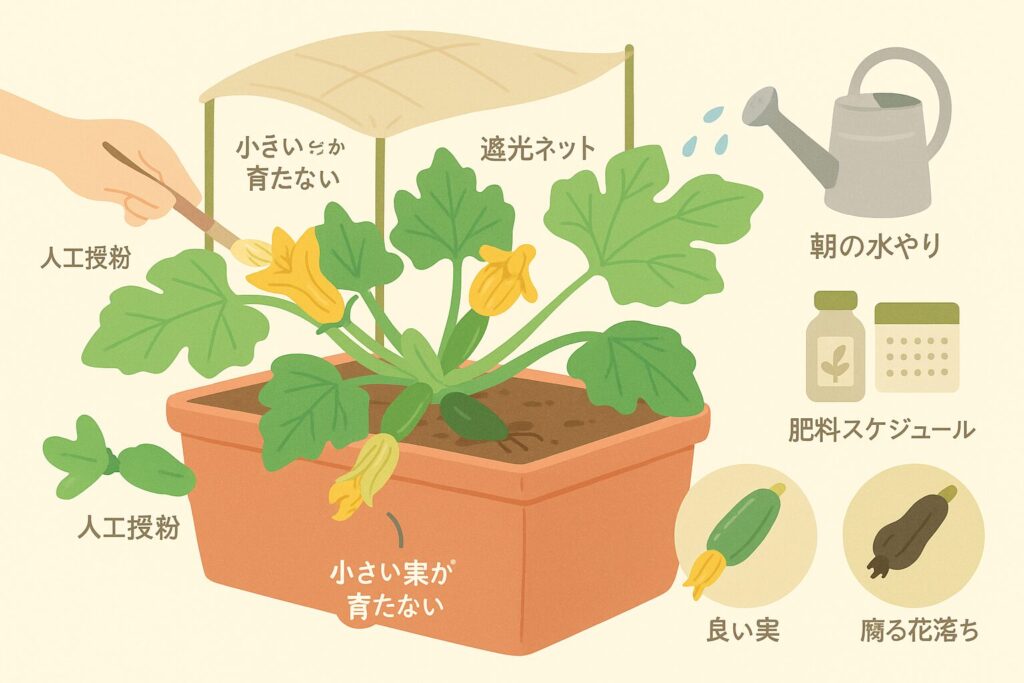

お酢は揮発性の酸のにおいと弱酸性の膜で葉面環境を変え、害虫の滞在を抑える目的で用いられます。希釈液の酢酸濃度を0.005〜0.01%に設定すると、理論上の液性はpH3.9〜4.3前後となり、葉面を一時的に弱酸性に保ちやすくなります。散布は早朝もしくは日没前の涼しい時間帯が適し、葉の表裏と葉柄の分岐部、若芽の基部まで薄く均一に届かせます。直射日光下や35℃近い高温時、強風、降雨の直前直後は避けると、ムラや流亡が減ります。

到達性を高めるため、ノズルは霧が細かすぎない中粒子(概ね200〜400µm相当)を選ぶと、葉裏までの付着と滴下のバランスが取りやすくなります。散布量の目安は、乾いた葉面で1㎡あたり20〜50ml程度です。滴下や葉腋に溜まりすぎると薬害につながるため、複数回の軽いパスで面を塗る感覚が安全です。

予防が主目的のため、被害拡大前の定期散布と、以下の栽培管理を組み合わせると安定します。密植を避けて株間を確保し、剪定で風通しを整える、窒素過多の施肥を抑える、周辺の雑草や落葉をこまめに除去する、といった基本管理が再侵入を抑えます。

大量発生時は、お酢のみで急速に密度を下げるのは難しい場面があります。まず強めの水流で物理的に洗い落とし、必要に応じて牛乳スプレーによる窒息法や防虫ネット、粘着トラップなどと併用します。多肉植物やシダ類、柔らかい新葉は薬害が出やすいため、ごく低濃度・小面積での事前テストを外さないことが肝心です。

お酢 殺虫剤 作り方の基本

材料

食用の穀物酢または米酢(酸度4〜5%)

水道水

展着剤として台所用中性洗剤を極少量(1〜2滴)または園芸用展着剤

霧吹きボトル

手順

水1Lに対して酢1〜2ml(約1000〜500倍)を混合します。

展着剤を1〜2滴入れて軽く振り、よく混ぜます。

まずは一株の一部で試し、24〜48時間様子を見て薬害がないことを確認してから全面散布に移ります。

保管は冷暗所で。長期保存は避け、数週間ごとに作り直すと安定します。濃度を上げるほど効きが強くなるわけではなく、薬害のリスクが先に上がる点に注意します。

上記に加え、作成時は次の要点を押さえると失敗が減ります。まず水質です。日本の水道水は多くが軟水で界面活性の障害になりにくい一方、井戸水や硬水では展着性が落ちることがあります。心配な場合は浄水器通水後の水を用います。容器は500ml〜1Lの不透明ボトルが推奨で、光による劣化を抑えられます。ラベルに濃度・作成日・対象植物を記し、毎回軽く振ってから使用します。

噴霧機は清潔を保ち、前回の薬剤が残らないよう分解洗浄します。異なる薬剤との混用は避け、特にアルカリ性資材(重曹など)や次亜塩素酸系とは同時混合しないでください。散布後に白斑や縁枯れが出たら即座に清水で洗い流し、以降の濃度と散布量を見直します。

穀物酢 殺虫剤 作り方の手順

風味の少ない穀物酢は扱いやすく、唐辛子やにんにくを浸けた抽出液を希釈して使う方法もあります。

500mlの穀物酢に、ヘタと種を除いた乾燥唐辛子3〜10本、軽く潰したにんにく1〜3片を入れ、ガラスびんで冷暗所に30〜60日置きます。

原液をこして不純物を除きます。

使用時は水1Lに対して原液1〜2ml(約1000〜500倍)で希釈し、試し吹き後に散布します。

唐辛子やにんにくの抽出成分で葉面に滞留しやすくなりますが、成分が強いためテスト散布を省略しないことが肝心です。

抽出のコツとして、原料はしっかりと乾燥した唐辛子を使うと雑菌繁殖のリスクが下がります。瓶は煮沸などで洗浄し、水分を完全に飛ばしてから仕込みます。期間中は週1回、静かに瓶を傾けて内部を撹拌し、抽出を均一化します。原液は目や皮膚への刺激が強いため、使い捨て手袋と保護メガネの着用が無難です。

こし網は目の細かいコーヒーフィルター相当を使い、浮遊物を極力除去します。沈殿が残ると噴霧ノズル詰まりの原因になります。抽出強度には個体差があるため、はじめは1000倍(1ml/L)から開始し、植物の反応を見て増減します。保存は冷暗所で6か月以内を目安に使い切ると品質が安定します。

酢スプレー濃度の目安

家庭菜園では薄めが基本です。経験的に、若葉や繊細な葉は低濃度での運用が安定します。園芸メーカーの製品情報では、酢酸0.25%の市販品が害虫や病気の予防用途として案内されているとされています(アース製薬の公式サイトによると、その濃度で葉の抵抗力を高める効果があるとされています)。一方、自作では500〜1000倍希釈が一般的で、実際の酢酸濃度は0.01〜0.005%程度にとどまります。薬害回避を優先し、まずは低濃度から始めて調整するのが無難です。

目的・状況 酢(5%)の量/水1L 目安濃度(酢酸) 備考

初回テスト・若葉 1ml 約0.005% まずはここから様子見

予防運用の標準 1〜2ml 約0.005〜0.01% 葉裏まで薄く均一に

局所的な重点散布 3〜5ml 約0.015〜0.025% 葉焼け注意。必ず試し吹き

雨後の再散布 1〜2ml 約0.005〜0.01% 乾いた後に再適用

濃度計算の考え方は次のとおりです。一般的な食酢5%は100mlあたり酢酸5gを含みます。したがって1mlの食酢には酢酸約0.05gが含まれ、これを1L(1000ml)の水に入れると、溶液の酢酸濃度は0.05g/L=0.005%になります。2mlなら0.01%、5mlなら0.025%という具合に、おおよその濃度が把握できます。濃度を上げる前に、散布ムラの是正や葉裏への到達、天候の見直しで効果を引き出す方が安全です。

安全性と注意点の基本

食品由来の酢は扱いやすいものの、濃度や散布条件によっては葉焼けや変色が生じる場合があります。製品情報では、散布は早朝または夕方に行う、開花中の花弁にはかけない、雨後は効果低下に応じて再散布する、といった注意が示されているとされています。農薬制度上は、食酢は農薬取締法の枠組みで特定防除資材(特定農薬)として扱われており、指定経緯は政府資料に整理されています(出典:農林水産省・環境省合同会合資料「特定農薬(特定防除資材)の検討対象としない資材について」https://www.env.go.jp/content/900479405.pdf

安全面では、子どもやペット、観賞魚・両生類の近くでの噴霧を避け、室内栽培では換気を確保します。台所用洗剤を展着剤として使う場合は中性のみを微量に限定し、塩素系や強アルカリ性の家事用製剤、酸性洗剤との混用は避けます。保管は冷暗所・密閉容器で、直射日光を避け、幼児の手の届かない場所に置きます。

散布後に斑点・縁枯れ・葉のカールが見られたら、すぐに清水で洗い流し、以降は濃度を半減させたうえで葉裏中心の軽散布に切り替えます。食用作物は収穫時に流水で十分に洗浄し、付着物を取り除いてから口にすると安心です。

家庭菜園 お酢スプレー活用術

-

お酢スプレーを植物にかけるとどうなる

-

お酢スプレー 野菜への適用

-

アブラムシ お酢スプレー対策

-

お酢スプレー 頻度と効果について

-

家庭菜園 お酢スプレーのまとめ

お酢スプレーを植物にかけるとどうなる

葉面に希釈したお酢を散布すると、表面のpHが一時的に下がり、害虫が好まない微小環境が作られます。家庭でよく用いられる1000倍(酢1ml/水1L)〜500倍(2ml/1L)程度の希釈では、推定酢酸濃度は0.005〜0.01%となり、溶液のpHは概ね4前後の弱酸性域に収まります。葉面が乾くにつれてpHは元に戻っていくため、効果は持続型というより予防・忌避寄りの短期作用と捉えると判断しやすいです。

製品情報では、継続的に散布すると葉の表皮が厚くなり、物理的な抵抗性が高まるとされています。これは、葉面に繰り返し薄い酸性膜が形成されることで、常在微生物叢やクチクラ層の状態が整い、外的ストレスに対する応答が安定するという説明と整合します。一方で、濃度が高すぎたり、真夏の日中や温室内で温度が上がった状態で散布すると、蒸散バランスが崩れて斑点状の薬害や軽度の葉焼けが出ることがあります。

葉が濡れすぎて流下するほど散布すると、葉腋や芽の基部に液が溜まり、そこから組織障害を起こすことがあります。噴霧は「濡れるが滴らない」レベルを目標に、1㎡あたり20〜50ml程度を複数回に分けて薄く均一にのせます。ノズルは極細霧よりも、中粒子〜微細霧の設定にすると葉裏到達と付着のバランスが取りやすいです。

お酢の役割は基本的に殺虫ではなく忌避・予防にあります。発生初期の抑制や、再侵入の抑止に寄与しますが、密度が上がった個体群を即時に激減させる用途には向きません。したがって、日々の観察頻度を上げ、葉裏や新芽・蕾の点検を習慣化し、早期兆候の段階で対処を始める運用が効果的です。なお、濃度を過度に上げると除草様の作用を示す可能性があるため、食用作物に対して高濃度の連用は避けるのが無難です。

お酢スプレー 野菜への適用

葉物・果菜・根菜・ハーブ・花きまで幅広く適用できますが、植物の種類や生育段階によって耐性は異なります。若葉や新梢、ワックス層が薄い葉(レタス、ホウレンソウ、ベビーリーフなど)は低濃度から開始し、24〜48時間の経過観察後に面積を広げます。トマトやナス、ピーマン、キュウリなどの果菜類は比較的扱いやすい一方、シソやミントなど香気成分が強いハーブは葉面が薄く薬害が出やすい個体もあるため、局所テストを外さないことが得策です。

開花期は花弁への付着を避けて、葉と茎中心に散布します。花粉や柱頭が湿ると受粉障害のリスクが上がるため、開花最盛期はとくに注意します。結実期には果実表面のベタつきを避けるため、散布後は十分に乾かし、収穫前には水で洗い流すと衛生面でも安心です。

家庭菜園では、栽培環境(気温、湿度、日射、換気)による反応差が大きくなります。同じ濃度でも、屋外の風通しが良いベッドと、ベランダの囲まれたプランターでは結果が異なることがあるため、まずは一部の葉で「小さく試し、段階的に拡張する」ことがトラブル回避につながります。薬害兆候(縁枯れ、黄化、微小斑点)が出た場合は、清水で洗い流し、以降の濃度と散布量・タイミングを見直してください。

アブラムシ お酢スプレー対策

アブラムシは温暖期(概ね3〜10月)に世代交代が早く、条件が整うと約1〜2週間のサイクルで個体数が増えやすい生態があります。密植と窒素過多の施肥が続くと、新芽の柔らかい組織に集まりやすく、群生が進むほど蜜露とすす病の二次被害も見られます。お酢スプレーは寄り付き抑制と初期密度の低下には役立ちますが、茎や蕾にびっしり付いた状態を短時間で解消するには力不足になる場面があります。

対処は段階的に進めます。

まずは水流で洗い落とし、物理的に数を減らします。

低濃度のお酢スプレーで再付着を抑え、風通しと株間を見直します。

それでも残る場合は、牛乳スプレーの併用(乾かしてから洗い流す)や、防虫ネット、粘着トラップなどの物理対策を組み合わせます。

食用作物で不安が大きい場合や激発時は、地域の園芸店や専門家に相談して、使用基準が明確な製品を選ぶのも一案です。

併せて、テントウムシやヒラタアブなどの天敵類を呼び込む環境づくり(多様な開花草本の導入、殺虫剤の無闇な散布を避ける、雑草管理の徹底)を意識すると、中長期の抑制が持続しやすくなります。株元の混み合いを解消し、過湿を避けるだけでも発生圧は下がります。以上のように、お酢はIPM(総合的病害虫管理)の一要素として位置づけると、過度な依存を避けつつ安定した効果が見込めます。

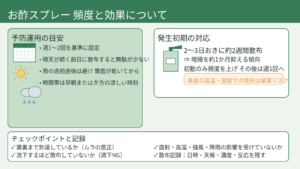

お酢スプレー 頻度と効果について

散布頻度は「予防中心」と「初期対応」で考え方が変わります。平常時の予防運用では週1〜2回を目安に、晴天が続く見込みの前日に散布すると無駄が少なくなります。降雨やたっぷりの上面潅水直後は流亡しやすいため、葉面が完全に乾いたのちに行います。気温が高い日は蒸散が速く、効果発現の持続が短くなる傾向があるため、早朝や日没前の涼しい時間に切り替えると安定します。

発生初期の対応では、短期的に散布間隔を詰めます。製品情報によると、発生初期に2〜3日おきに約2週間散布する運用で、アブラムシの増殖を約1か月抑える傾向があるとされています(出典:アース製薬 アースガーデン やさお酢 製品ページ https://www.earth.jp/products/earth-garden-yasaosu-1000/index.htmlこの運用を参考に、初動のみ密に、その後は週1回程度の保守運用へ移行する二段構えにすると、負担と効果のバランスが取りやすくなります。

効きが弱いと感じたときは、濃度を上げる前に次の点を見直します。葉裏まで届いているか、散布量が多すぎて流下していないか、気温や直射で乾きが速すぎないか、降雨や夜露の影響を受けていないか。これらを整えるだけで体感効果が変わることがあります。必要に応じて散布記録(日時、天候、濃度、反応)を残すと、翌シーズンの再現性が高まります。

家庭菜園 お酢スプレーのまとめ

-

家庭菜園で人気の理由は材料入手性と安全性の高さ

-

役割は忌避と予防が中心で激発時は限界がある

-

基本レシピは水1Lに酢1〜2mlの薄め設計が安定

-

散布は早朝か夕方で直射日光と高温を避けて行う

-

葉裏と茎の付け根まで薄く均一に届かせることが鍵

-

初回は一部で試し24〜48時間の反応を必ず確認する

-

雨や強風の前後は避け乾いた状態で再散布を検討する

-

濃度を上げるよりムラと到達性の改善が先に有効

-

密植回避と風通し確保や窒素過多の是正が効果的

-

アブラムシは水流除去と併用し初期対応で抑え込む

-

牛乳や防虫ネットなど物理対策と組み合わせて運用

-

野菜は収穫前に洗い流し食味と衛生面を確保して使う

-

市販の酢酸0.25%製品の注意事項も参考に設定する

-

花弁には散布しないなど薬害を避ける配慮を徹底する

-

継続観察で濃度や頻度を微調整し再発を未然に防ぐ

最後までお読みいただきありがとうございます。