この記事にはプロモーションが含まれています。

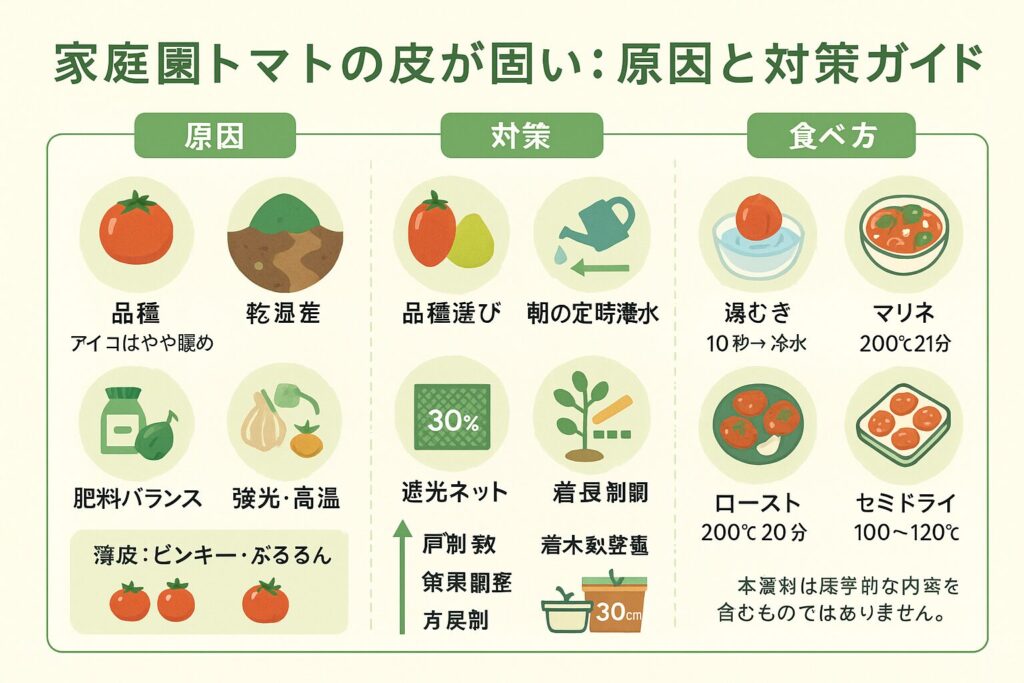

家庭菜園で育てたトマトの皮が固く感じられるとき、まず押さえたいのは固くなる原因です。次に、栽培中に柔らかさへ近づけるための具体策を検討しつつ、収穫後でもおいしく食べられるレシピや、ミニトマトに合う食べ方のコツも知っておくと安心です。品種によって皮の硬さは異なり、薄皮タイプもあれば比較的しっかりしたタイプもあります。たとえばアイコはやや硬めの傾向がありますが、水分管理や日射対策、追肥の調整など栽培方法を整えることで印象は大きく変えられます。皮を柔らかくしたいときは、まず潅水のタイミングと量を見直し、水を与えすぎたときに現れやすい症状を理解するところから始めると、改善までの道筋が明確になります。

-

皮が硬くなる主因と栽培環境ごとの見直しポイント

-

肥料と水管理の実践的なバランス調整

-

品種選びと収穫後の食べ方・活用法

-

薄皮化を狙う手順とリスク回避の具体策

家庭菜園のトマトの皮が硬いのはなぜ?原因と対策はこれ!

-

トマトの皮が硬いのはなぜ?

-

ミニトマトの皮が硬い品種はこれ

-

水をあげすぎたときの症状は?

-

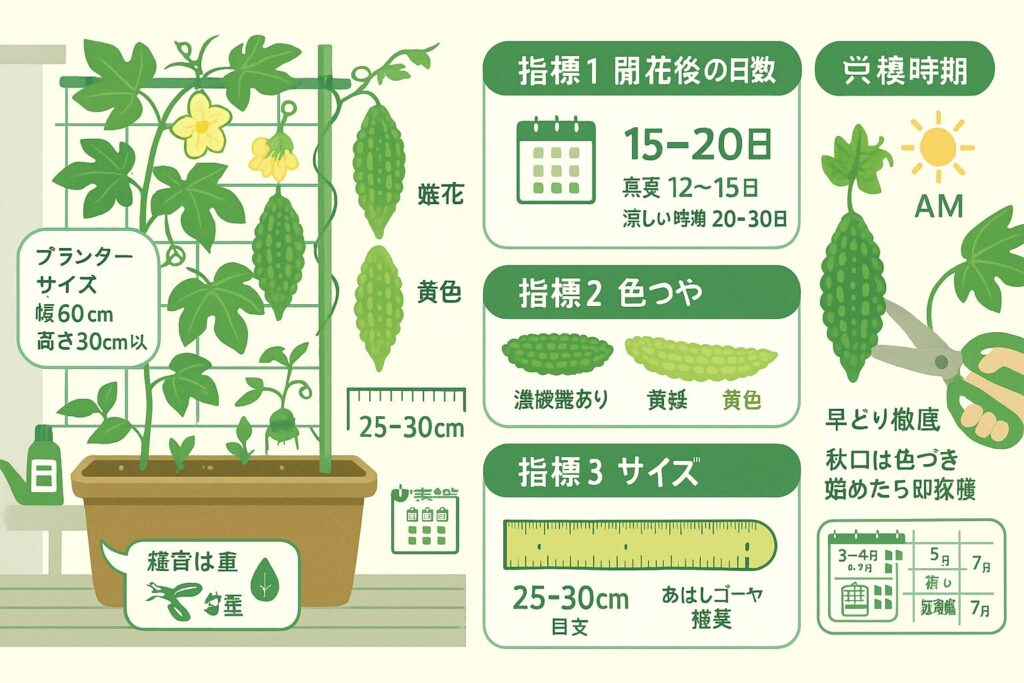

ミニトマトの皮を柔らかくする方法

-

固いトマトを柔らかくする方法

トマトの皮が硬いのはなぜ?

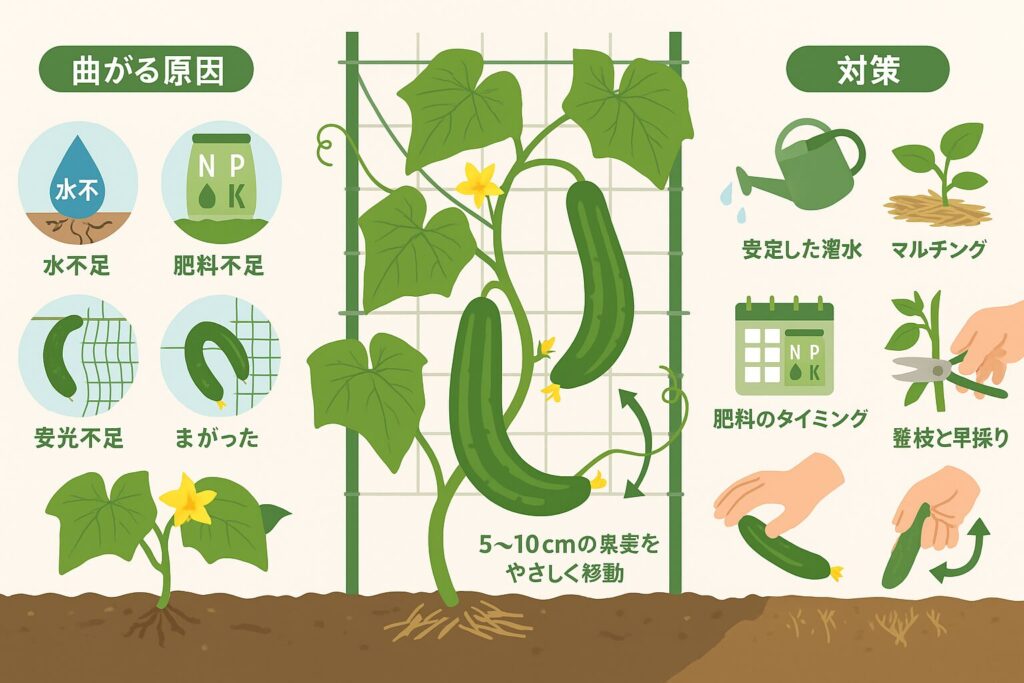

果皮が硬く感じる現象には、栽培現場で反復して観察される要因がいくつかあります。まず品種特性です。家庭菜園向けに普及している多くのミニトマトは、雨天や潅水後の急激な吸水でも裂果しにくいよう果皮がやや厚くなる傾向があります。裂果耐性と口当たりはトレードオフになりやすく、丈夫さを優先した品種では硬さを感じやすくなります。

次に水分ストレスです。プランターや小さめの鉢では用土量が少なく乾湿差が大きくなりがちで、乾燥が続いた後の急な多潅水で細胞内外の水ポテンシャル差が拡大し、果皮が締まった質感になります。乾湿の振れ幅を抑える少量多潅水や朝の定時潅水は、果実品質の安定に寄与します(出典:九州沖縄農業研究センター「夏秋トマトの気象予測に基づく水分管理による裂果軽減効果」https://www.naro.go.jp/laboratory/karc/prefectural_results/yasai_kaki/025774.html)。

肥料バランスも無視できません。生殖成長期にリン酸が不足したり、肥料切れで同化産物の配分が滞ると、果実の肥大と細胞壁のリモデリングが十分に進まず、果皮の硬さが目立ちます。追肥は窒素の過多を避けながら、リン酸とカリを中心に少量をこまめに補うと過剰な徒長を抑えて果実の充実を促せます。

最後に強光・高温環境です。真夏の直射日光や高い果面温度は、果実の表皮ワックス層の発達と水分蒸散のコントロールに影響し、身を守る反応として果皮が硬く感じられます。房の上に葉を数枚残して日射をやわらげる、遮光率30%前後のネットで日焼けを抑える、風通しを確保する、といった対策が質感の改善につながります。

改善の考え方の整理

-

品種:裂果耐性と食感のバランスを理解して選ぶ

-

水分:乾湿差を作らず朝の定時潅水を基軸にする

-

肥料:生殖成長期のリン酸・カリを切らさない

-

環境:真夏は直射緩和と通風で果面温度を抑える

以上を組み合わせると、硬さの主因を段階的に切り分けられ、再現性のある改善が進められます。

ミニトマトの皮が硬い品種はこれ

裂果に強く育てやすい一方で口当たりがしっかりめの代表として、アイコや千果、彩りトマトのカテゴリーが挙げられます。これらは雨天や潅水後の急激な吸水にも割れにくく、収量の安定に寄与します。対照的に、ピンキー、ぷるるん、あまぷる、ぷにっちょ、キラーズ、トスカーナバイオレットなどは薄皮で食感がやわらかい傾向にあり、生食での満足度が高い一方、雨後や乾湿差が大きい環境では裂果が増えやすくなります。目的に応じて選定し、栽培管理を合わせ込むのが近道です。

目的に応じた比較は次のとおりです。

| 目的 | 代表的な品種例 | 皮の傾向 | 向いている使い方 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 裂果しにくく収量安定 | アイコ・千果・彩り系 | 硬め | 加熱・加工・弁当向き | 口当たりはしっかり |

| 生食の口当たり重視 | ピンキー・ぷるるん・あまぷる・ぷにっちょ・キラーズ | 薄め | サラダ・マリネ | 雨後の割れ対策が必要 |

| 風味と個性重視 | トスカーナバイオレットなど | やや薄め | 彩り・食味重視 | 草勢管理と水分安定 |

選定後に効く運用のコツ

-

薄皮系は乾湿差が最大の敵:マルチや敷きワラで用土の乾燥スピードを緩和

-

硬め系は完熟収穫を徹底:酸の角が取れ食感が穏やかに

-

いずれの系統でも房当たりの着果数を絞ると一粒の充実が進む

薄皮狙いでも水分安定が確保できない環境では裂果対策が不可欠です。点滴潅水の利用、雨よけ、夕立の後は潅水量を控えるなど、リスク前提の設計にすると満足度が高まります。

水をあげすぎたときの症状は?

潅水のし過ぎは、単純に「皮がやわらかくなる」方向には働きません。過湿状態では根域が酸欠になり、根毛の機能低下によって養分吸収が不安定になります。その結果、樹は徒長しやすく、葉色が淡くなる、花房の発達がそろわない、果実が水っぽく香りが弱い、といった品質低下が現れます。鉢底からの排水が悪いと表土が乾いて見えても内部は過湿というミスリードが起こりやすいため、受け皿の水を常時ためない運用が欠かせません。

見分けるポイントとしては、午前中から葉先が垂れる、茎がひょろ長くなる、節間が伸びる、果実の糖酸バランスがぼやける、といったサインの重なりです。加えて、真夏に過湿と高温が重なると根腐れのリスクが高まり、結果的に花落ちや着果不良が増えます。

リカバリーと再発防止

-

排水性の改善:鉢底石やスリット鉢、軽量礫材で通水性を確保

-

用土の見直し:通気と保水のバランスが取れた培養土に更新

-

潅水タイミング:朝を基本にし、気温・日射で可変管理する

-

潅水量の目安:鉢底から軽く流下する量にとどめ、受け皿は空に保つ

-

天候対応:雨天後や曇天続きは潅水を間引き、土中の乾き具合を手で確かめる

やみくもに回数を増やすより、鉢の軽さ、表土下2~3センチの湿り具合、天気予報を合わせて判断する運用が有効です。過湿を避けながらも乾燥させ過ぎない範囲を維持できれば、果実の充実が進み、皮の印象も落ち着いてきます。

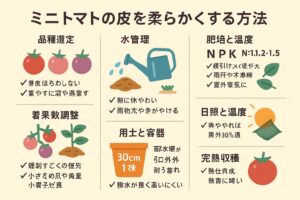

ミニトマトの皮を柔らかくする方法

薄皮に近づける栽培は、果実に急激なストレスを与えない管理の積み重ねで実現します。方向性はシンプルで、乾湿差を小さく、栄養バランスを整え、直射と高温の影響を和らげ、房ごとの負担を適正化することに尽きます。

まず品種選定です。薄皮傾向の品種(例:ピンキー、ぷるるん、あまぷる、キラーズ、トスカーナバイオレットなど)を選ぶと土台が整います。薄皮ほど裂果しやすい側面があるため、後述の水分安定化は必須と考えてください。

水管理は最も効果が表れやすい要点です。プランターでは朝にしっかり与えて鉢底から軽く流下させ、受け皿の水は捨てます。雨天直後は潅水を控え、猛暑日は蒸散負荷を見ながら夕方に補水量を最小限追加します。乾燥が続いた直後の大量潅水は裂果を誘発し、結果として果皮の主張が強くなるため避けます。表土の見た目に惑わされず、指で2〜3cmの深さを確認するか、鉢の重さで判断する方法が再現性を高めます。用土の乾燥速度を緩める目的で、敷きワラやマルチ、ココピート配合などの保水対策も有効です。参考までに、国内の研究機関からは「乾湿差を抑える水分管理が裂果軽減に有効」とする報告が出されています(出典:農研機構 九州沖縄農業研究センター「夏秋トマトの気象予測に基づく水分管理による裂果軽減効果」https://www.naro.go.jp/laboratory/karc/prefectural_results/yasai_kaki/025774.html)。

肥培管理では、元肥は控えめにし、開花以降は追肥でリン酸(P)とカリ(K)を切らさない方針が実務的です。窒素(N)は徒長や水っぽさの原因になりやすいため過多を避け、少量を間隔をあけて与えます。数値の目安感としては、追肥期のN:K比をおおむね1:1.2〜1.5に寄せる運用が、果実の締まりを保ちながら食味低下を防ぐ一助になります。液肥を使う場合は規定倍率を守り、気温が高い日は濃度障害を避けるために薄めに設定すると安全です。

日照と温度の対策も欠かせません。真夏は果面温度が上がりやすく、果皮が硬く感じられる要因となるため、房の上に葉を2〜3枚残して自然な日陰をつくります。遮光ネットは30%前後を目安に、風通しを確保しながら日焼けを防ぎます。ベランダや狭小スペースでは、日中の最強光時間帯だけ鉢位置を半日陰へ移動する運用も有効です。

房あたりの着果数を適正化すると、一粒に回る資源が増えて皮の主張が和らぎます。第1〜2花房は3〜5果程度にとどめ、極端に小さい果や奇形果は早めに外すと、残った果実の充実が進みます。枝の込み合いは蒸れと病気の温床になるため、わき芽は若いうちに整理し、通風を確保してください。

用土と容器の見直しも大切です。直径30cm以上のプランターに1株、排水孔の多いスリット鉢や鉢底石の併用で通気と排水を両立させます。保水材(バーミキュライト、ピート系)と排水材(パーライト)のバランスをとり、極端な保水・排水偏重を避けることで、乾湿ギャップを小さくできます。

仕上げとして、完熟収穫にこだわると酸味の角が取れて食感の印象がなめらかになります。赤みが十分に回った段階で房ごと切り取ると果実を傷めにくく、皮の舌触りも穏やかに感じられます。

硬いトマトを柔らかくする方法

収穫後は果皮自体の厚みを変えることはできませんが、下処理と調理の工夫で食感の印象は大きく改善します。キッチンでのアプローチは、物理的に皮を除く方法、浸透圧や加熱で口当たりを変える方法、旨味を濃縮して皮の存在感を和らげる方法の三つに整理できます。

まずは湯むきです。ヘタの反対側に爪楊枝で小さな穴をあけ、沸騰直後のお湯に10秒ほど入れてからすぐに冷水へ。表皮の収縮差で皮が浮き、指でつるりと剥けます。湯むき直後にキッチンペーパーで水気を軽く取り、オイルやビネガーと合わせると味の入りが早まります。冷凍を使う手もあります。十字に浅く切れ目を入れて冷凍し、流水解凍すると皮がはがれやすく、加熱せずに下処理したいときに便利です。

浸透圧を使う方法では、塩分0.8〜1.0%の軽い塩を全体にまぶして10〜15分置くと、水分が適度に抜けて舌触りがなめらかになり、味も乗りやすくなります。そこへ酢やレモン汁、砂糖、オリーブオイルを合わせる簡単マリネにすると、数十分で食感の角が取れます。甘酸のバランスは、酸:甘味:オイルを1:1:2の比率から調整すると外しにくいです。

加熱では、ローストやコンフィ、セミドライが定番です。ローストは200℃前後のオーブンで15〜25分を目安に、オイルと塩を軽くまとわせて焼くと皮が気になりにくく、甘味が引き立ちます。コンフィは90〜100℃の低温でオイルとともにゆっくり火を通し、皮の存在感を抑えつつ香りを閉じ込めます。セミドライは100〜120℃で水分を飛ばしながら旨味を凝縮し、パスタやサラダ、サンドイッチの具材に汎用性が高まります。

下処理と調理を組み合わせると効果的です。たとえば湯むき後にマリネで味を含ませ、提供直前に軽くローストする手順は、皮が気にならないうえに香味が立ちます。常温で短時間追熟させるだけでも香りと甘味が整い、食感の印象がやわらぎます。

栽培中の工夫と収穫後の下処理・調理は両輪です。ストレスを減らして育て、台所では皮の物理的除去や浸透圧・加熱を上手に活用することで、総合的にやわらかな食べ心地へ近づけられます。

家庭菜園のトマトの皮が固いときの解決方法

-

ミニトマト アイコの皮は硬い?

-

皮を柔らかくするにはどうしたらいいですか?

-

ミニトマトの皮が硬いときの食べ方

-

皮が硬いトマトを美味しく食べるレシピ

-

まとめ:家庭菜園のトマトの皮が硬い

ミニトマト アイコの皮は硬い?

アイコは縦長のプラム型で、果皮のクチクラ層が発達しやすい設計のため、裂果に強い一方で口当たりを硬めに感じやすい特性があります。果皮の硬さは品種固有の性格に加え、強光や高温、乾燥後の急な潅水などの環境ストレスでさらに強調されます。とくに真夏は果面温度が上がりやすく、表皮のワックス層が厚く感じられ、歯切れの印象が変わります。

薄皮寄りに仕上げたい場合は、まず乾湿差の抑制が要になります。朝の定時潅水で鉢底から軽く流下する量を与え、受け皿の水は残さない運用にすると、日中の蒸散とバランスが取りやすくなります。乾燥が続いた直後に大量の潅水を行うと浸透圧差が急激に変化し、裂果や食感悪化を招きやすいため避けます。日射対策は、房の上に葉を2〜3枚残して自然な日陰をつくることに加え、遮光ネットはおよそ30%を目安に風通しを確保します。鉢やプランターでは直径30cm以上・用土20L以上を目安に1株植えにすると、根域の余裕ができ乾湿の振れ幅を抑えられます。

栄養面では、開花以降の追肥をリン酸とカリ中心に少量こまめへシフトし、窒素の過多を避けます。元肥は控えめに設定し、液肥は規定倍率を守って暑い日は薄めに与えると安全です。着果数は花房あたり3〜5果程度に整理すると、一粒への資源配分が高まり、皮の主張が和らぎます。収穫は十分に色が回った完熟を待つと酸味の角が取れ、硬さの印象が緩みます。調理するなら、ローストやソース化で甘味が引き立ち、果皮の存在感も気になりにくくなります。

皮を柔らかくするにはどうしたらいいですか?

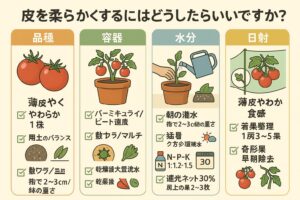

薄皮の安定再現には、品種・容器・用土・水分・栄養・日射の6点を順に整えるアプローチが効きます。まず、薄皮傾向の品種(例:ピンキー、ぷるるん、あまぷる、キラーズ、トスカーナバイオレットなど)を選び、環境側のリスクを下げます。そのうえで、直径30cm以上のプランターに1株、用土は通気と保水のバランスが良い培養土を使用し、バーミキュライトやピート系を適度に混ぜて乾き過ぎを防ぎます。表層には敷きワラやマルチを施し、急速な乾燥を抑えます。

潅水は朝を基本に、用土の2〜3cm下の湿り具合を指で確かめる、または鉢の重さで判断します。猛暑日は夕方に少量の補水を追加し、雨天直後は潅水を控えめに調整します。乾燥期間の直後に大量潅水を行うと裂果リスクが跳ね上がるため、量より頻度で安定させる運用が無難です。こうした乾湿差の抑制は裂果軽減に有効と報告されており、水分管理の安定化が品質改善の土台になります(出典:農研機構 九州沖縄農業研究センター「夏秋トマトの気象予測に基づく水分管理による裂果軽減効果」https://www.naro.go.jp/laboratory/karc/prefectural_results/yasai_kaki/025774.html)。

施肥は、元肥を控えめに設定し、開花〜結実期はリン酸(P)とカリ(K)を切らさない配分へ。液肥は10〜14日間隔で少量を継続、真夏は濃度障害を避けるため薄めに調整します。窒素(N)の過多は徒長と味の淡白化につながりやすいため控えめにします。日射対策としては、房上の葉を残して直射を和らげ、必要に応じて遮光率30%前後のネットを使用します。最後に、花房の過密は一粒あたりの充実を阻むため、極端に小さい果や奇形果は早めに外し、3〜5果に整理すると口当たりが整いやすくなります。

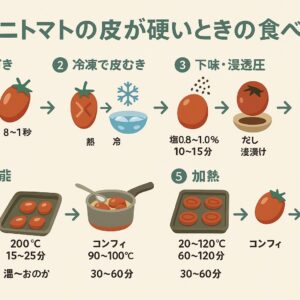

ミニトマトの皮が硬いときの食べ方

収穫後は皮そのものの厚みは変えられませんが、下処理と調理で食感の印象は大きく改善できます。最も手軽なのは湯むきです。ヘタの反対側に爪楊枝で小穴を開け、沸騰直後のお湯に8〜12秒ほど入れてすぐ冷水へ移すと、温冷差で皮が浮き上がり、指で簡単に剥けます。加熱を避けたい場合は、十字に浅い切り込みを入れて冷凍し、流水解凍すると皮がはがれやすくなります。

味を入れて口当たりを変える方法として、軽い塩(全体の0.8〜1.0%)で10〜15分ほど置くと浸透圧で水分が抜け、舌ざわりがなめらかになります。酢やレモン汁、砂糖、オリーブオイルをおおむね1:1:2で合わせた簡単マリネにすれば、30〜60分でほどよく味が入り、皮の存在感も和らぎます。だしと塩で短時間浸す浅漬け風の処理も、爽やかな仕上がりで食べやすくなります。

加熱調理では、オーブンロースト(200℃で15〜25分)が甘味の凝縮と皮の歯切れ改善に効果的です。より穏やかな口当たりを狙うなら、オイルと低温でゆっくり火を入れるコンフィ(90〜100℃)や、水分を飛ばして旨味を凝縮するセミドライ(100〜120℃、60〜120分)が向いています。湯むき後にマリネで味を含ませ、仕上げに軽くローストするなど、下処理と加熱を組み合わせると、硬さが気にならないバランスに近づけやすくなります。常温で短時間の追熟を挟むだけでも香りと甘味が整い、全体の印象が穏やかになります。

皮が硬いトマトを美味しく食べるレシピ

皮が硬めでも、下処理と調理の工夫で食感は大きく変わります。ここでは、浸透圧で口当たりを整える、加熱で果皮の存在感を弱める、乾燥で旨味を凝縮する、ソース化で均質に仕上げる、という四つのアプローチをレシピとして整理します。いずれも家庭の道具で再現しやすく、材料比率と温度・時間を明確にして失敗を避けます。

基本のはちみつレモンマリネ

湯むきしたミニトマトに、レモン汁、はちみつ、塩、オリーブオイルを絡めて冷蔵で30分ほど。皮の主張が消え、爽やかな前菜になります。

材料(2〜3人分)の目安:ミニトマト300g、レモン汁大さじ1.5、はちみつ大さじ1、塩1.5g(全体の約0.5%)、オリーブオイル大さじ2、黒こしょう少々。

手順:①ヘタを外し反対側に爪楊枝で小穴を開ける②沸騰直後の湯に10秒、氷水に落として湯むき③調味料を混ぜ、トマトと和えて密閉④冷蔵30〜60分で味を含ませる。

ポイント:塩分は0.5〜0.8%が食べやすい目安。酸味が強いレモンを使う場合は、はちみつを小さじ1追加するとバランスが取れます。余った液はドレッシングに展開できます。保存は冷蔵2日程度を目安にしてください。

ガーリックロースト

半割りにしてオイルとにんにくを絡め、200度のオーブンで20分前後。焦げ目がつくまで焼くと甘味が際立ち、皮も気になりにくくなります。

材料(天板1枚):ミニトマト400g、にんにく1片(薄切り)、オリーブオイル大さじ1.5、塩2g、黒こしょう少々、好みで乾燥ハーブ。

手順:①トマトは縦半割りで切り口を上にする②調味料を絡めて天板に間隔をあけて並べる③200℃(ファンありなら190℃)で18〜25分、縁が軽くカールして焼き色がつくまで加熱。

ポイント:水分が多い品種は最後の5分だけ上段に移し、軽くドライにすると味が凝縮。焼き上がりに酢小さじ1を回しかけると後味が締まります。冷蔵3日、オイルに浸して冷蔵4日を目安に使い切ります。

セミドライトマト

低温(100~120度)でゆっくり乾かします。パスタやピザ、サンドの具に万能で、保存性も上がります。

材料:ミニトマト600g、塩3g(約0.5%)、オリーブオイル小さじ2。

手順:①縦半割りにして塩をふり、10分置いて軽く水分を拭う②オーブン100〜120℃で60〜120分、表面がしわ寄りし指で押すと戻る半乾きの状態まで乾燥③粗熱が取れたらオイルを絡める。

ポイントと安全面:乾燥は低温長時間が基本ですが、衛生面を考慮して風通し(対流)を確保してください。乾燥野菜の基本温度や手順は、米国農務省の研究機関が公開している手引きが参考になります(出典:National Center for Home Food Preservation “Drying Vegetables” https://nchfp.uga.edu/how/dry/veg.html)。

保存:完全乾燥でなければ冷蔵3〜4日以内。長期保存は冷凍推奨。油漬けは冷蔵で1週間を目安にし、清潔な容器を使用してください。

シンプルトマトソース

粗く刻んで弱火でじっくり煮詰めます。皮は気になれば途中で浮いたものを取り除けば十分です。ベースソースとして幅広く使えます。

材料(約400ml):ミニトマト800g、玉ねぎみじん切り50g、にんにく半片、オリーブオイル大さじ1.5、塩4g、砂糖ひとつまみ、黒こしょう少々、好みでバジル。

手順:①厚手鍋でオイルを温め、玉ねぎとにんにくを弱火で甘みが出るまで炒める②粗く刻んだトマトを加え、中弱火で20〜30分煮詰める③浮いた皮は網じゃくしで除き、塩と砂糖で味を調える④仕上げに黒こしょう、バジル。

ポイント:酸味が強い場合は砂糖をひとつまみずつ追加。濃度が高くなり過ぎたら水または茹で汁で調整。攪拌して滑らかにすればピューレ状になり、皮の存在感はさらに抑えられます。冷蔵3日、冷凍1か月を目安に保存できます。

まとめ:家庭菜園のトマトの皮が固い

・皮が硬い主因は品種特性と水分ストレスが重なる場合

・乾燥後の急な潅水は裂果を招き食感悪化につながる

・リン酸主体の追肥と窒素控えめで果実の充実を促す

・真夏は葉を上手に残して房を直射日光から守る

・プランターは一鉢一株で根域を確保し乾湿差を抑える

・薄皮系はピンキーやぷるるんなどが代表的である

・硬め系はアイコや千果が育てやすく裂果に強い

・薄皮狙いでも雨後の割れ対策を前提に計画する

・過湿は根の酸欠や味のぼやけを引き起こしやすい

・潅水は朝に行い用土と天候で量を柔軟に調整する

・着果数を絞ることで一粒の品質と口当たりが向上する

・湯むきやマリネで収穫後の食感を大きく改善できる

・ローストやセミドライは皮の存在感を減らし甘味増強

・完熟収穫を徹底すると酸の角が取れて食味が整う

・品種選びと環境調整の両輪で薄皮化が現実的になる

最後までお読みいただきありがとうございます。