この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園 サニーレタス 苦いと悩んで検索された方は、育てた葉が思った以上に苦くなる原因や、食べても安全なのかどうか、さらに苦味を和らげる食べ方や炒め方、効果的な苦味の取り方を知りたいのではないでしょうか。本記事では、腐っている場合との見分け方、苦味と栄養の関係、見逃してはいけないダメなサイン、サニーレタスとリーフレタスの味の違い、そして栽培時に注意すべき管理ポイントまで、よくある疑問を幅広く解説します。読み終える頃には、食卓での活用法と次の栽培への工夫がより明確になるはずです。

本記事の内容は、農研機構や都道府県の農業技術センターの栽培指針、文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」、およびPubMed掲載のレタス研究に基づいています。詳細は本文中の参考資料をご覧ください。

・苦味の主な原因と見極めのコツ

・安全に食べられるかの判断基準と保存の要点

・苦味を和らげる下処理と食べ方の実践テクニック

・再発させない栽培管理と収穫のタイミング最適化

家庭菜園 サニーレタス 苦い原因

・苦味が出るなサインはあるの?

・腐ってる時の見分け方

・サニーレタスとリーフレタスどっちが苦い?

・栽培で注意することは何?

苦味の原因を整理

サニーレタスの苦味は、成分が生育段階や環境ストレスに応じて増減する現象として説明できます。葉に含まれるセスキテルペンラクトン(代表例:ラクトシン、ラクチュコピクリン)は、株が成熟し、とくにトウ立ち段階に入ると相対的に高くなるという研究報告があります(出典:PubMed「Identification and quantification of selected metabolites in lettuce leaves at different developmental stages」https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31384804/)。この知見は、若どりで苦味が少なく、育ちすぎや花芽形成が進むと苦味が目立つという栽培現場の実感と整合します。

成熟・生理段階による変化

若い葉では細胞壁が柔らかく、苦味関連物質の相対濃度が低いため、味わいはマイルドになりやすい一方、葉数が増え芯が立ち上がると、苦味を感じやすくなります。茎が伸長し蕾や花が見える段階では、資源配分が生殖成長へ移行し、葉の食味は落ちやすくなります。

光環境・日長と夜間照明

レタスは長日期にトウ立ちが促進されやすい作物です。ベランダや玄関先で夜間の外灯・室内灯が当たる環境では、実際の日長より長く認識され、トウ立ちが早まる場合があります。夜間はできるだけ暗い場所に置く、遮光するなど、光ストレスを減らす配慮が有効です。

水分・温度・風通し

根が浅い葉物は乾湿差に敏感です。常時湿った状態は根痛みや軟腐の誘因となり、極端な乾燥はえぐみを強めます。水やりは「用土がしっかり乾いてから鉢底から流れる量」を基本とし、受け皿の滞水は避けます。一般的な育苗・生育の目安としては、発芽期15〜20℃、育成期は日中20〜30℃・夜間15〜16℃が目安とされ、25℃超の高温や12℃以下の低温は生育ストレスになりやすいとされています。風通しを確保し、過密植えを避けると葉質が安定します。

肥料設計と収穫管理

窒素過多は生育を一見促進しますが、葉の質が粗くなり、えぐみ・青臭さの要因になります。施肥は少量を計画的に、2〜3週間ごとを目安に見直します。収穫は外葉から順次かき取る外葉収穫を続けると若い葉を維持でき、苦味の発現を抑えやすくなります。株間はおよそ15cmを目安に過密を避けてください。

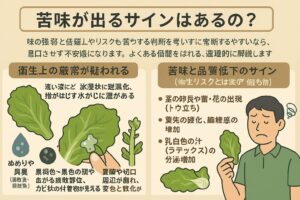

苦味が出るなサインはあるの?

味の強弱と衛生上のリスクは区別して考えると判断しやすくなります。苦いこと自体は直ちに廃棄の根拠とはなりませんが、以下のような異常は「食べない」判断につながります。

衛生上の異常が疑われる兆候

-

葉の一部が水浸状に透明化し、指で押すと水がにじむ

-

ぬめりや異臭(酸敗臭・発酵臭・腐敗臭)がある

-

黒褐色〜黒色の斑や広がる腐敗部位、カビ状の付着物が見える

-

葉脈や切り口周辺が崩れ、変色と軟化が同時に進行している

上記が認められる場合、可食部の分別が難しく、家庭レベルでは安全性の担保が困難です。無理をせず処分してください。

苦味と品質低下のサイン(衛生リスクとは別物)

-

茎の伸長や蕾・花の出現(トウ立ち)

-

葉先の硬化、繊維感の増加

-

乳白色の汁(ラテックス)の分泌増加

これらは食味低下のサインであり、腐敗とは別の現象です。外観と匂いに異常がなければ、下処理や調理で食べやすくできます。要するに、まずは「見た目・匂い・触感」に衛生上の異常がないかを確認し、そのうえで味の対策を講じる順番が合理的です。

腐ってる時の見分け方

腐敗の判定は、触感・色・匂いの三点チェックが実用的です。いずれか一つでも明確な異常があれば、安全側に倒すのが賢明です。

触感(テクスチャー)

どろっと軟化し、指圧で水がにじむような水浸状変性は腐敗の典型です。健全な葉は弾力があり、折り曲げても層状に裂けて「ドロッ」としません。

色(ディスカラー)

単なる黄変(古葉化)を超え、暗褐色〜黒色に変色し、周縁が崩れている場合は腐敗を疑います。斑点や輪郭の不明瞭な広がりは、細菌・真菌の関与を示唆します。

匂い(オフフレーバー)

青臭さではなく、刺激的な異臭、酸っぱい匂い、発酵臭に変わっていないかを確認します。清潔な保存容器でも匂い移りは起こるため、容器そのものの状態も併せて確認してください。

乾燥由来の苦味との区別と応急策

冷蔵庫内で乾燥が進むと、葉がしなび、えぐみや苦味を強く感じる一方で、これは腐敗とは別です。芯や葉を濡らしたキッチンペーパーで包み、密閉袋に入れて冷蔵すると回復しやすくなります。保存時は以下を意識すると状態を保ちやすくなります。

-

洗った後はしっかり水切りしてから保湿・密閉

-

冷気の吹き出し口直下など過度に乾燥する場所を避ける

-

早めの消費を基本とし、異変が出た容器は丸ごと見直す

軟腐やカビが疑われる部位を見つけた場合、菌糸や菌数の広がりは目視で把握しきれないことがあります。株全体や保存容器ごと早めに処分し、容器や冷蔵庫内を清掃する対応が安全につながります。

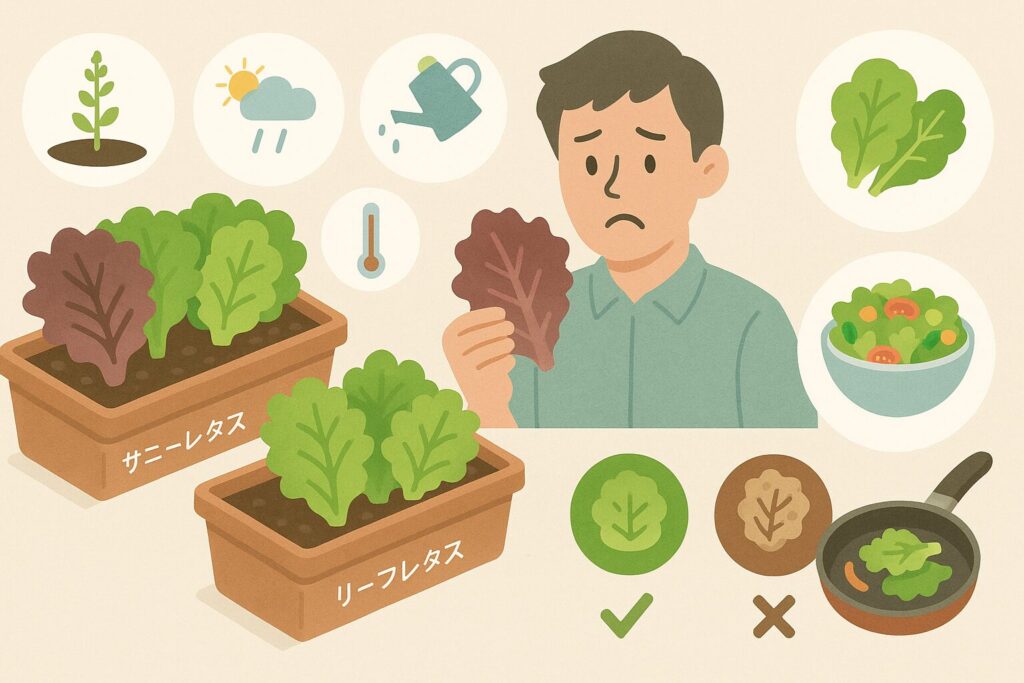

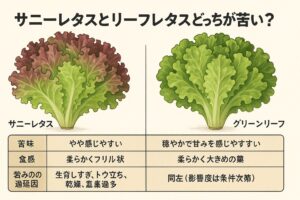

サニーレタスとリーフレタスどっちが苦い?

見た目や色だけで苦味を断定するのは難しいものの、一般的な体感としては、赤みの入るサニーレタスのほうがグリーンリーフよりもわずかに苦味を感じやすい傾向が語られます。背景には、葉に含まれるセスキテルペンラクトン(例:ラクトシン、ラクチュコピクリン)と呼ばれる苦味関連成分の蓄積が関係し、栽培環境や生育段階の影響で相対濃度が変動しやすい点があります。発育が進むほど、あるいはトウ立ち(花芽分化〜伸長)が進むほど、葉の食味が低下して苦味を知覚しやすくなるという報告があります(出典:PubMed「Identification and quantification of selected metabolites in lettuce leaves at different developmental stages」https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31384804/)。

一方で、実際の食味差は品種固有の特性よりも、収穫時期、夜間照明の有無、乾燥や過湿、肥料バランス(窒素過多・不足)といったストレス要因の寄与が大きいことが多く、管理次第でどちらの品種でも苦味を抑えられます。若どり(外葉収穫をこまめに行う)を徹底し、夜間は暗く、日中は風通しと適度な日照を確保すると、苦味の発現を抑えやすくなります。

また、保存段階でも差が出ます。収穫後に乾燥するとえぐみや苦味の知覚が強まるため、濡らしたキッチンペーパーで芯や葉を保湿して密閉保存するなど、ポストハーベストの管理でも体感差が縮まります。食べ方でも調整可能で、酸味や油脂、うま味の組み合わせ、短時間の加熱(炒める・湯通し)により、知覚上の苦味は相対的に和らぎます。

下の表は、家庭菜園で体感されやすい違いをまとめたものです。あくまで一般的な目安であり、栽培条件により容易に逆転します。

| 項目 | サニーレタス | グリーンリーフ |

|---|---|---|

| 苦味の傾向 | やや感じやすい | 穏やかで甘みを感じやすい |

| 食感 | 柔らかくフリル状 | 柔らかく大きめの葉 |

| 苦味の増減要因 | 生育しすぎ、トウ立ち、乾燥、窒素過多 | 同左(影響度は条件次第) |

以上の点を踏まえると、苦味を抑えたい場合は若どりを意識し、どちらの品種でもストレスを減らす管理が要になります。日々の観察で「茎が立ち上がる」「葉脈が硬くなる」「夜間に光が当たる」などの兆候に早く気づき、収穫タイミングと環境を微調整することが近道です。

栽培で注意することは何?

育てる段階でのコントロールが、最終的な味の差を大きく左右します。とくにリーフレタスは浅根性で環境変動に敏感なため、光・水・風・養分のバランスを整えることで、苦味のリスクを下げられます。

まず光環境です。レタスは長日条件でトウ立ちが促されやすい作物です。ベランダや玄関先では、外灯や室内灯が夜間に当たると日長を実際より長く認識し、トウ立ちが早まるおそれがあります。夜間は暗い場所へ移動する、遮光資材で光を遮るなどの工夫が役立ちます。日中は直射の熱ストレスを避けつつ、半日陰〜明るい日陰で風通しを確保すると葉質が安定します。

水分管理は「乾湿のメリハリ」が鍵です。常時湿った状態は根傷みや軟腐の誘因となり、極端な乾燥はえぐみを強めます。土がしっかり乾いたのを確認してから、鉢底から流れ出る量を与え、受け皿の滞水は避けます。高温期は朝に、低温期は昼前後に水やりを行うと、根の負担が小さくなります。

肥料は量より設計です。窒素は葉の成長に不可欠ですが、過多は食味を損ないがちです。定植時に元肥を控えめに入れ、以降は2〜3週間おきに少量の追肥で生育を整えます。有機・化成いずれでも、与えすぎを避け、株の状態(葉色・伸長)を見て微調整してください。

株間はおよそ15センチを確保し、過密を避けると風通しが確保され、病害とえぐみのリスクが下がります。収穫は外葉収穫を基本に、葉が硬化する前の段階でこまめに摘み取ることで、若い葉中心の風味を保てます。

症状別の着眼点と対処の目安

| 観察ポイント | ダメなサインの目安 | 取るべき対処 |

|---|---|---|

| 茎の伸長 | つぼみや花が見える | 早めに外葉収穫し更新 |

| 葉の硬さ | 葉脈が太く繊維質化 | 若い葉中心に収穫へ切替 |

| 湿り気 | 常時湿っている | 水やり間隔を延ばす |

| 夜の照明 | 外灯・室内灯が当たる | 夜間は暗い場所へ移動 |

上表は、家庭で観察しやすいポイントを整理したものです。どの症状も、早い段階での微調整が効果的です。例えば茎がわずかに立ち上がってきたら、外葉の収穫頻度を上げて株の若返りを図る、といった小さな介入で苦味の立ち上がりを遅らせられます。湿り気が抜けない場合は、用土の見直し(排水性の改善、鉢底石、配合比の調整)や置き場所の風通し改善も検討してください。夜間照明の回避は、トウ立ち抑制に直結するため、まず最優先で対処すると結果が出やすくなります。

家庭菜園 サニーレタス 苦い対処

・苦くても食べても大丈夫?

・苦い時の食べ方の工夫

・苦味が気になる時は炒めるのもあり!

・苦味とは何? 栄養と成分の基礎

・苦味 取り方と苦味を取る方法

・家庭菜園 サニーレタス 苦いのまとめ

苦くても食べても大丈夫?

食べられるかどうかの判断は、味ではなく衛生状態で見極めるのが基本です。苦味があっても、腐敗のサインが見当たらない限り、一般的には可食範囲にとどまるケースが多いと考えられます。まずは外観・匂い・触感を落ち着いて確認してください。

異臭(酸敗臭や発酵臭)、ぬめり、水浸状の軟化、黒褐色〜黒色の斑や崩れといった明確な腐敗サインがなければ、下処理や調理の工夫で食べやすさを戻せます。保存後に苦味が増しただけの場合、乾燥や低温ストレスでえぐみが立っている可能性があるため、ぬるま湯に短時間さらしてから冷水で締める、油脂と酸味を併用する、香り野菜を合わせるなどの方法が有効です。

一方で、見た目や匂いに少しでも異常を感じたら無理は禁物です。体調や体質によって苦味やえぐみに敏感な方もおり、同じ野菜でも体感差が大きくなり得ます。大量摂取を避け、少量から試す、違和感があれば中止するなど、自己管理の姿勢を徹底してください。外観と匂いのチェックを第一に据え、判断に迷う状態を作らないことが、安全面と心理的安心の両方につながります。

苦い時の食べ方の工夫

生で食べる場合は、味の相互作用を使って舌の上の苦味の印象をコントロールします。酸味は苦味の知覚を相対的に弱め、油脂は苦味成分を口中で拡散させて角を取ります。レモンやワインビネガーの酸味、オリーブオイルやごま油のコク、パルメザンやナッツのうま味は、苦味と拮抗する定番の組み合わせです。香りのある食材(大葉、みょうが、セロリ)や甘みのある具材(蒸し人参、コーン、リンゴ)を少量加えると、香りと甘味のベクトルが増え、全体のバランスが整います。

切り方の工夫も効果的です。苦味を感じやすい葉脈や芯に近い部分は避け、葉先中心に手でちぎると繊維の断面が乱れにくく、口当たりが柔らかくなります。細かく刻んで繊維を断つ方法は、苦味の滞留時間を短縮します。サンドイッチやラップで使うときは、マヨネーズやフムスなど油脂を含むスプレッドと組み合わせ、肉や卵などうま味の強い具材を重ねると、食べやすさが一段と増します。

味付けは、塩だけでなく酸・油・うま味の三点をそろえるのがコツです。ドレッシングなら、酸味:油脂:塩をおおよそ3:7:少々の比率から始め、苦味の強さに応じて酸味を少しだけ強めるとバランスが取りやすくなります。盛り付けは、苦味の強い葉を下に、甘みや香りのある具材を上に重ねると、初口の印象が柔らかくなります。

苦味が気になる時は炒めるのもあり!

加熱は、苦味の知覚を和らげる王道のアプローチです。短時間の高温調理で香ばしさを立て、うま味と油脂を組み合わせると、苦味の角が目立ちにくくなります。フライパンをしっかり予熱し、油をなじませてから、洗って水気を切った葉を一気に投入してください。にんにく、ベーコン、ツナ、卵などうま味と脂のある素材は相性が良く、仕上げにレモンや酢をひと垂らしすると後味が軽くなります。

過加熱は青臭さやえぐみを逆に強めることがあるため、火入れは短時間が基本です。目安として、強火で30〜60秒でさっと炒め、色が鮮やかに変わったらすぐに火を止めます。塩は仕上げに控えめに振り、必要ならうま味調味料や粉チーズで味の厚みを補うと、少ない塩分でも満足度が上がります。

スープや鍋への投入も手軽で、最後に加えて10〜20秒で火を止めると、色と食感を保ちながら苦味の印象が和らぎます。湯通し(ブランチング)してから氷水に落とし、水気をしっかり切って和え物や炒め物に転用する方法も、苦味の逃がし方として再現性が高い手順です。下処理としてのぬるま湯(40〜50℃)への短時間浸漬は、えぐみの緩和と食感維持の両立がしやすく、家庭でも取り入れやすい方法です。

苦味とは何? 栄養と成分の基礎

レタスの苦味は、葉や茎の切り口からにじむ乳白色の汁(ラテックス)に多く含まれるセスキテルペンラクトン類(代表例:ラクトシン、ラクチュコピクリン)やポリフェノール性物質の寄与が大きいとされています。これらは植物がストレスを受けた際の自己防御や、加齢・成熟に伴う代謝変化と関係が深く、トウ立ち(生殖成長)に移行すると相対濃度が高まり、知覚される苦味が強くなりやすいと説明できます。

栄養面では、リーフレタスは低カロリーで水分が多く、ビタミンK、葉酸、カリウム、食物繊維などを含む野菜として紹介されますが、含有量は品種や収穫時期、部位、鮮度によって幅があるため、数値を固定的に捉えない姿勢が安心です。公的データベースでは、葉菜類の代表値が段階的に更新されており、成分値は測定条件で上下し得るとされています(出典:文部科学省 日本食品標準成分表2020年版(八訂)https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html)。

一方、苦味成分自体は「栄養があるから苦い」「苦いほど体に良い」と単純化できる性質ではありません。食品として通常の摂取量で問題とされる報告は一般的には多くなく、むしろ栽培・収穫・保存・調理の各段階での環境ストレスが味の印象を左右します。乾燥や傷、低温障害などの刺激でも苦味の知覚が強まることがあり、保存や運搬の取り扱いでも差が生じます。

味が気になるときは、栽培段階では若どりと夜間照明の遮断、収穫後は乾燥防止と適切な温度管理、調理段階では下処理や味の組み合わせでコントロールするのが現実的です。以上のように、苦味はしばしば生育条件を映すシグナルであり、栄養の良否を一元的に評価する指標ではないと考えると、対応の優先順位が整理しやすくなります。

苦味の取り方とポイントを解説

もっとも再現性が高く、家庭で取り入れやすいアプローチが、ぬるま湯による短時間の浸漬です。40〜50℃の温度帯は、葉の細胞を大きく損なわずに組織間の拡散を促し、極端な青臭さを助長しにくいバランス域と考えられます。ちぎった葉を広げやすい大きさのボウルに入れ、充分な湯量で3〜5分を目安に浸け、味見のうえで冷水に短時間さらして温度を戻すと、食感を保ちつつ苦味の輪郭が和らぎます。まだ気になる場合は、再度ぬるま湯に短時間戻してから冷水に移す二段階処理でも効果が見込めます。

この方法は、①温度差による昇温・降温で香気のバランスを整える、②水相への溶出・拡散を穏やかに進める、という二つの観点から理にかなっています。氷水のみでの処理に比べて、えぐみが目立つ葉でも口当たりが穏やかになりやすいのが利点です。

仕上がりを左右するポイント

・浸けすぎると食感が落ちるため、時間厳守で行います

・水切りはしっかり行い、ドレッシングで薄まらないようにします

・酸味(レモン、ビネガー)と油脂(オイル、チーズ)で味のバランスを整えます

別案として、さっと湯通ししてから氷水に落とす方法(ブランチング)は、色保持と苦味緩和を両立しやすい手順です。塩もみは浸透圧で余分な水分とともに一部の渋み・苦味を逃がせる一方、やり過ぎると歯ざわりが損なわれるため、短時間で止めてください。香味野菜(大葉、みょうが、セロリ)を合わせる工夫は、香りのベクトルを増やして知覚上の苦味を分散させるうえで有効です。

仕上げの味付けでは、酸・油・うま味を併用すると、少ない塩分でも満足度が高まります。サラダなら酸味:油脂=3:7程度から微調整し、苦味が強いときは酸味をやや強めに、香りを足すときは柑橘の皮やハーブを最小限加えると、爽やかな後味にまとまります。家庭でも実践できる小さな工程の積み上げで、苦味のコントロールは十分に可能です。

家庭菜園 サニーレタス 苦いのまとめ

・家庭菜園の苦味は生育しすぎと環境ストレスが主因

・トウ立ちや夜間照明の影響は苦味増加の大きな要因

・外葉収穫で若どりを続けると苦味の発現を抑えやすい

・異臭やぬめりなど腐敗サインがあれば食用は避ける

・苦味だけで廃棄せず外観と匂いで安全性を確認する

・保存は保湿と密閉で乾燥を防ぎ苦味の進行を抑える

・生食は酸味と油脂と香りを合わせて食べやすくする

・炒めるなら強火短時間で香ばしさを立てて仕上げる

・ぬるま湯にさらす下処理は苦味緩和の再現性が高い

・サニーレタスはやや苦味傾向だが条件次第で変わる

・株間確保と風通しでストレス軽減し味を安定させる

・水やりは土が乾いてからたっぷりで根腐れを防ぐ

・肥料は少量を計画的に与え過不足のストレスを避ける

・夜間の外灯や室内灯を避けてトウ立ちを遅らせる

・迷ったら見た目と匂いを基準に安全第一で判断する

最後までお読みいただきありがとうございます。