この記事にはプロモーションが含まれています。

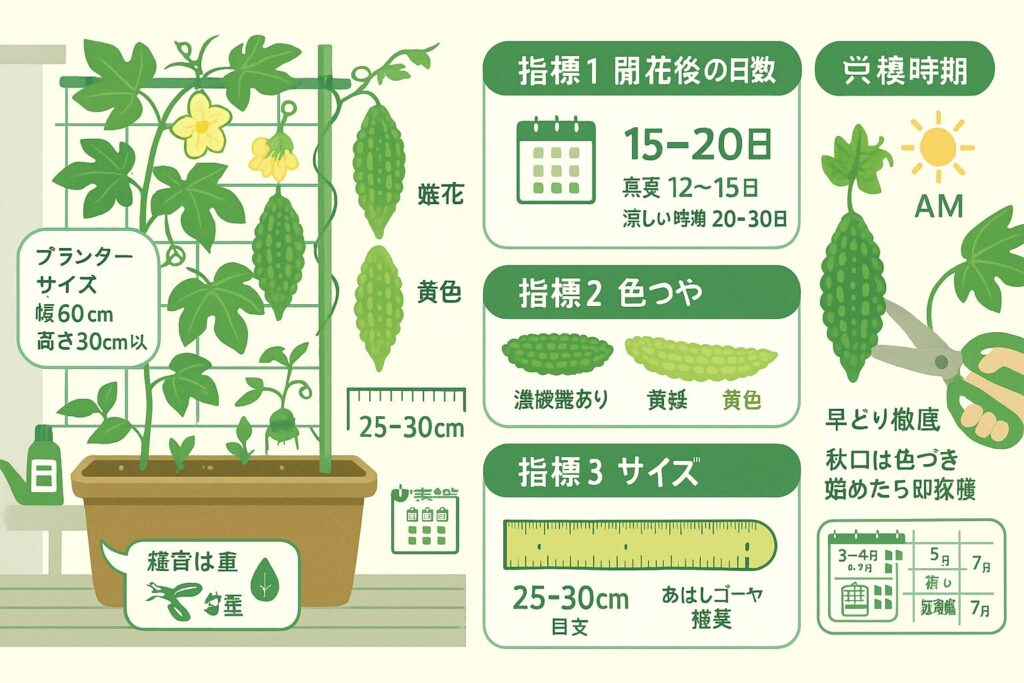

家庭菜園 ゴーヤ 収穫時期に迷ったら、開花後の日数、実の色つや、サイズという三つの指標を押さえると判断しやすくなります。育て方の初心者でも、プランターでの育て方の基本を踏まえれば栽培の失敗を避けられます。種まきや苗を植える時期、種から育てる手順まで整理し、収穫時期はいつ頃か、収穫のサインは何か、収穫はいつまで続くのか、1株から何本収穫できるのか、さらにあばしゴーヤの収穫の目安まで、具体的な疑問に丁寧に答えていきます。

-

収穫のサインと見極め方が具体的に分かる

-

地域差と季節推移を踏まえた収穫時期の全体像を把握できる

-

プランターと地植えでの育て方の要点を理解できる

-

失敗しないための管理術とよくある疑問の答えが得られる

家庭菜園におけるゴーヤの収穫時期の基礎知識

-

収穫時期はいつ頃ですか?

-

収穫のサインは?

-

収穫 見極めの基準解説

-

あばしゴーヤの収穫の目安は?

-

収穫時期 いつまでに採る?

-

1株から何本収穫できますか?

収穫時期はいつ頃ですか?

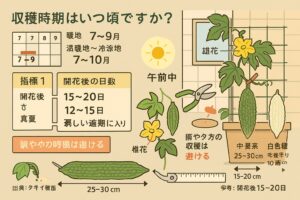

家庭菜園のゴーヤは、夏の高温期に果実の肥大が進み、収穫の最盛は概ね7〜9月に集中します。暖地では7〜9月、温暖地〜冷涼地では7〜10月が目安で、気温が高いほど開花から収穫適期までの期間は短縮されます。作型(露地・プランター・半促成など)や日照・潅水条件によってもズレが生じるため、暦だけでなく株や果実の状態で最終判断するのが安全です。

開花後の経過日数は、実用的な一次指標になります。一般には雌花の開花から15〜20日ほどで若どり適期に入り、真夏の高温期は12〜15日へと前倒し、気温が低い時期は20〜30日に後ろ倒しになります。雌花を見つけた日にタイラップやラベルでマーキングしておくと、日数管理が容易になり、採り遅れを防げます。

収穫作業の時間帯も仕上がりを左右します。晴れた日の午前中に切り取ると切り口の乾きが早く、果実の劣化や株への負担を抑えられます。雨天直後や夕方以降の収穫は、切り口から雑菌が入りやすく鮮度低下が速まるため避けます。収穫工具は清潔なハサミまたは収穫ナイフを用い、果梗(ヘタ)をやや長めに残して切ると果実の水分保持に有利です。

品種・果型でも適期はやや変わります。一般的な中長系は果長25〜30cm前後、小型系・ミニ系は15〜20cmが若どりの目安です。品種や環境により色変化の進行は異なるため、白色系や太短系では色づき兆候をこまめに確認し早採りを徹底するとロスを抑えられます、色づきの兆候を優先して早採りを徹底するとロスを減らせます。参考として、種苗メーカーの技術資料でも「開花日から15〜20日、肥大が止まる頃が収穫適期」と整理されています(出典:タキイ種苗 野菜栽培マニュアル「ニガウリ」 https://www.takii.co.jp/tsk/manual/pdf/nigauri.pdf)。

収穫のサインは?

見た目・触感・色調の三点をそろえて確認すると、失敗が減ります。まず外観では、表皮が均一な濃緑でつやがあり、イボ(突起)がふっくらと盛り上がっていることが若どりの合図です。先端部(果頂)が痩せていない、肩(果梗側)の張りが保たれている、果形が真っ直ぐに整っている、これらが重なる実を選びます。

色の推移は進行が速く、盛夏は一日で段階が進むこともあります。濃緑から淡緑へ移り始めたら熟度が上がっているサインで、黄緑〜黄色が混在し始めた段階は食味のピークを過ぎつつある状態です。黄色が目立ち始めた実は早急に採るか、タネ取り用に切り分ける判断へ切り替えます。完熟が進むと縦裂(自然裂果)して種衣が赤く露出しますが、その頃には株の栄養が種子成熟に偏り、後続果の肥大が鈍ります。

触感の確認も有効です。若どり適期の果肉は「張りのある弾力」を示し、指で軽く押すと反発が返ってきます。ぶよつきや局所的な柔らかさ、表皮のくすみは過熟や水分ストレスの兆候です。収穫直前は日照や潅水のリズムが品質に影響しやすいので、前日の強雨や極端な乾燥後は状態を丁寧に見極めてください。

加えて、株全体の着果バランスもサインになります。大果を長くぶら下げ続けると、株の体力が種子成熟に奪われ、新たな雌花の着生や後続果肥大が落ちます。目的が食用であれば「若どりをこまめに繰り返す」ことが収量・品質の両立に直結します。

収穫 見極めの基準解説

見極めの精度は、単一指標ではなく複数指標を重ねるほど高まります。以下の4基準を同時に確認し、どれか一つでも遅れサインが出たら迷わず収穫へ舵を切ります。

基準1:開花からの日数

雌花の開花日を起点に15〜20日を中心にチェックします。最高気温が連日30℃超の時期は12〜15日に前倒し、最高気温が25℃前後に落ち着く時期は20〜30日に後ろ倒しで調整します。マーキングで日数カウントを仕組み化すると、採り遅れのリスクを低減できます。

基準2:サイズと形

中長系は果長25〜30cm前後で若どり、小型系は15〜20cmが目安です。先端の細りや極端な曲がりは、肥大停滞や水分・受粉ストレスのサインで、品質が落ちやすくなります。サイズに到達していなくても、形が崩れてきたら早採りに切り替えます。

基準3:表面の状態

表皮に光沢があり、イボがぷっくりと盛り上がっていることを確認します。くすみ、つや消し感、イボの張りが浅い、斑状の色ムラが出るといった変化は、熟度進行や環境ストレスの兆候で、食味と歩留まりが低下する前触れです。

基準4:色づきの進行

濃緑→淡緑→黄緑→黄色の順で進行します。淡緑が混じった段階で迷ったら、株疲れを避ける観点から早採りに振るのが無難です。季末(秋口)や長雨後は色変化が加速するため、観察頻度を上げます。

下表は、実際のチェックポイントを一覧化した早見表です。日数・形・表面・色・触感の5要素を同時に確認し、遅れサインが1つでも重なったら収穫に踏み切ります。

| チェック項目 | 若どり適期の目安 | 遅れ気味のサイン |

|---|---|---|

| 開花からの日数 | 15〜20日程度 | 21日以上で色が淡くなる |

| 果長 | 中長系25〜30cm/小型系15〜20cm | 先端が痩せる・肩が落ちる |

| 表面 | つやあり・イボが張る | くすみ・イボの張りが弱い |

| 色 | 均一な濃緑 | 黄みが差す・斑に淡緑 |

| 触感 | 弾力あり・密実 | 柔らかい・ぶよつく |

加点要素として、収穫後の管理も押さえておくと品質を守れます。収穫直後は日陰で温度上昇を抑え、泥や水分を拭き取り、ポリ袋で緩やかに乾燥を防いで冷蔵します。果梗を少し残して収穫しておくと水分損失が緩やかになり、鮮度保持に寄与します。若どりの徹底と適切な後処理を組み合わせることで、株の体力維持と台所での歩留まりを両立できます。

あばしゴーヤの収穫の目安は?

あばしゴーヤは沖縄系統の中型タイプで、果肉が厚くジューシーな食味を持つのが特長です。若どり適期は一般に果長20〜30cmですが、青みと張りを重視するなら18〜22cmでの早採りが扱いやすく、下処理後の歩留まりも安定します。果実の品質は日較差や潅水リズムの影響を受けやすいため、暦だけでなく「形・色・表面・触感」の4点で総合判断してください。

適期サインは次の通りです。果形はややずんぐりした紡錘形で、肩の張りが落ちず、先端が痩せていないこと。表面は均一な濃緑でつやがあり、イボ(突起)は丸みを帯びてふっくらしていること。指で軽く押したときに弾力が返り、ぶよつきがないことが目安です。断面のワタ(胎座)の締まりが良い段階で収穫できると、種子の肥大が進みにくく、下ごしらえの作業効率が向上します。

色調の変化は進行が早く、盛夏は一日で淡緑化が進む場合があります。濃緑から淡緑へ移行し始めたら熟度上昇のサインで、黄緑が混じる前に切り取りを優先します。迷った場合は株疲れを避ける観点から若どりに振る判断が無難です。栽培技術資料でも、開花後15〜20日前後での若どりと、色変化を合図にした早めの収穫が推奨されています(出典:タキイ種苗 野菜栽培マニュアル「ニガウリ」 https://www.takii.co.jp/tsk/manual/pdf/nigauri.pdf)。

収穫時期 いつまでに採る?

季節の終盤(盛夏後〜秋口)は、日射量の低下と気温の緩和で肥大速度が鈍り、同時に色づき(クロロフィルの分解)が早まります。夏の盛りは「サイズとつや・イボの張り」を主指標にしてよく、秋口以降は「淡緑化が始まったら即収穫」に軸足を移すとロスを抑えられます。とくに最低気温が20℃を下回り始める時期は、開花から収穫までの所要日数が長くなりがちなので、日数基準だけに頼らず、色と触感のチェック頻度を高めてください。

株のスタミナ管理も収穫期限を左右します。ひと果を長くぶら下げるほど、株の資源は種子成熟へ配分され、雌花の着生や後続果の肥大が停滞します。食用を優先するなら若どりをこまめに繰り返し、採種目的の完熟果は最小限の本数に限定するのが合理的です。

天候要因への前倒し対応も効果的です。台風接近や数日に及ぶ長雨予報がある場合、傷果・裂果・病害誘発のリスクが高まります。前日にサイズ未満でも早採りへ切り替える、あるいは物理的な擦れを避ける誘引手直しを行うなど、予防的な収穫・管理で品質低下と株疲れを回避できます。収穫は晴天の午前中に実施し、清潔なハサミで果梗をやや長めに残して切除、日陰で速やかに予冷・冷蔵すると鮮度保持が良好です。

1株から何本収穫できますか?

収量は環境(地植え・プランター・土量・気温)と管理(摘心・誘引・受粉・水肥管理)で大きく変動します。プランターでは1株あたり10本前後が一つの目安で、条件が整えば好条件下では20本以上に届く事例もあるが、標準目安は10〜15本程度も狙えます。地植えで日照が十分、潅水が安定し、つる管理と受粉が適切であれば、さらに上積みが可能です。

本数を伸ばす鍵は次の要素にあります。まず、親づるは本葉6〜7枚で摘心し、子づるを3〜4本、場合によっては孫づるまで計画的に展開させて着果点を増やします。受粉は昆虫任せでも結実しますが、ベランダや高層階など訪花昆虫が少ない環境では、朝の人工授粉が実どまりを安定させます。水分は「過湿と極端な乾燥の往復」を避け、真夏は朝中心に適量を複数回に分けると肥大が滑らかになります。肥料は少量を継続し、葉色と生育を見ながら微調整する運用で、過多によるつるぼけ(栄養成長の偏重)を回避します。

若どりの徹底も見逃せません。採り遅れ果がぶら下がると、株の資源が種子成熟に偏り、後続果の生長が鈍ります。迷ったら早めに切る方針が、総収量の最大化につながります。最後に、収穫後は追肥と潅水で株を素早くリカバリーし、次の花芽形成と雌花着生を促します。これらの積み重ねが、同じ株でも二桁台後半の本数に到達できるかどうかの分岐点になります。

家庭菜園のゴーヤ収穫時期の疑問を解消

-

育て方 初心者が押さえる要点

-

プランターでの育て方のコツ

-

種まきや苗を植える時期の目安

-

種から育てる手順と注意点

-

栽培の失敗を防ぐポイント

-

家庭菜園 ゴーヤ 収穫時期のまとめ

育て方 初心者が押さえる要点

栽培を安定させる近道は、環境づくりと基礎管理の精度を上げることです。日当たりは1日6時間以上、風通しは葉が重なっても空気が抜ける程度が目安です。生育適温は概ね20〜30℃で、27〜30℃の高温期は水分管理のブレが品質に直結します。用土は市販の野菜用培養土で問題ありませんが、根は横に張りやすいため深さより幅を重視すると活着が安定します。土壌酸度は弱酸性〜中性(弱酸性〜中性(おおむね6.0〜7.0前後)を目安に整えます。

苗づくりと植え付け

本葉3〜4枚の健全苗を選び、株間は約30cmを基準にします。根鉢を崩さずに植え付け、たっぷり灌水してから風で揺れないよう仮支柱で固定します。活着後2週間で初回追肥を行い、その後は収穫終了まで少量を継続します。肥料は与えすぎるとつるぼけ(栄養生長の過多)を招き、着果・肥大が落ちるため、葉色(濃すぎない深緑)と新梢の伸びで調整します。

整枝・摘心の基本

親づるは本葉6〜7枚で摘心し、子づるを3〜4本に絞ってメインに伸ばします。混み合う部位は軽く摘葉して風通しを確保すると、うどんこ病の抑制と均一な日当たりの確保に役立ちます。つるはネットの裏側に回り込みやすいので、表側に誘引しながら上方向へ配置します。

受粉と結実安定

露地では訪花昆虫で自然受粉しますが、ベランダや高層階では人工授粉を併用すると結実が安定します。朝、開花当日の雄花の花粉を雌花の柱頭に軽く触れさせるだけで十分です。実が付き始めたら水分要求が上がるため、土の乾き具合に応じて朝の潅水をベースにし、極端な乾燥と過湿の往復を避けます。

収穫と株疲れ対策

若どりを徹底し、採り遅れの大果をぶら下げないことが、その後の雌花着生と収量の維持につながります。晴天の午前中に清潔なハサミで果梗をやや長めに残して切り取り、収穫後は速やかに日陰で予冷します。施肥・潅水で株をリカバーし、次の着果サイクルへつなげます。

プランターでの育て方のコツ

容器容量と支柱設計が成否を左右します。目安は幅60cm・深さ30cm以上、自治体資料では70×40×25cm程度を推奨する例もあるため、可能ならこの規模以上を確保すると安定します。1容器あたり1〜2株に抑えて土量を確保します。鉢底石で排水性を高め、用土は未使用の清潔な培養土を用います。合掌型の支柱にネットをピンと張り、上部を強固に固定すると、風や果実荷重でのたわみを抑えられます。

水やり・肥料の微調整

水やりは朝が基本で、真夏は乾き具合を確認して夕方に補水することがあります。受け皿の溜水は根痛みの原因になるため、その都度捨てます。施肥は緩効性粒剤を規定量の半量から開始し、葉色・新梢の勢い・果実の肥大で増減します。急激な化成肥料の追加は塩類濃度上昇を招くため避け、少量をこまめに補う運用が無難です。

風環境・受粉対策

高層階や強風ベランダでは、ネットのたるみが受粉不良の一因になります。結束点を増やして張力を維持し、つるはネット表面に這わせます。訪花昆虫が少ない環境では、朝の人工授粉を取り入れると実どまりが向上します。果実が増えたら、実の重みでつるが抜けないよう結束を追加し、擦れ傷を防ぎます。

病害虫と衛生管理

うどんこ病は蒸れと日照不足で発生しやすいため、混み合いの解消と早期の摘葉が有効です。アブラムシやヨトウムシは早期発見が被害軽減の鍵となります。落葉・落果は放置せず除去し、用土表面も清潔に保つことで病害リスクを下げられます。

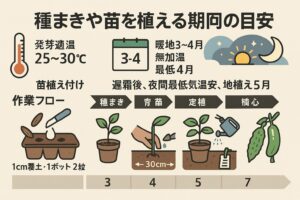

種まきや苗を植える時期の目安

時期の見極めは発芽温度と遅霜回避が軸になります。暖地の種まきは3〜4月、無加温の屋外では4月が基準です。発芽適温は25〜30℃で、このレンジを外れると出芽がそろわず徒長も誘発されます。苗を植える時期は地域の遅霜が明け、夜間の最低気温が安定してからが適期で、地植えは5月頃、プランターも同時期が扱いやすいタイミングです(出典:タキイ種苗 野菜栽培マニュアル「ニガウリ」 https://www.takii.co.jp/tsk/manual/pdf/nigauri.pdf)。

播種から定植までの勘所

発芽をそろえるには、播種深さ1cm、1ポット2粒まきが基本です。発芽後は勢いの弱い個体を間引き、1本立ちにします。徒長防止のため十分な光量を確保し、定植前に数日間の順化(昼は屋外、夜は屋内など)を行うと環境変化に強くなります。定植時は根鉢を崩さず植え付け、たっぷり灌水して活着を促します。

作業の流れを下の簡易カレンダーにまとめます。

作業 目安時期 ポイント

種まき 3〜4月 25〜30℃で保温・1cm覆土

育苗 3〜5月 発芽後は間引きで1本立ち

定植 5月 本葉3〜4枚・株間約30cm

摘心 定植後 本葉6〜7枚で親づる摘心

初収穫 7月以降 開花後15〜20日で若どり

種から育てる手順と注意点

家庭菜園で安定した収量を狙うなら、種まきから定植・整枝までの各工程を丁寧に積み上げることが近道です。ゴーヤは高温性作物で、発芽適温は25〜30℃、生育適温は20〜30℃が目安です。以下の各工程で温度・水分・光の管理を整理し、徒長やつるぼけを避けながら、早めの若どりサイクルに乗せていきます。

発芽を助ける下処理

ゴーヤの種子は堅い種皮に覆われ、吸水に時間がかかる性質があります。播種前日の下処理として、種の尖端(嘴部)を爪切りやニッパーでごく浅く削り、24時間の浸水処理を行うと吸水が促進され、発芽の斉一性が高まります。削りすぎると胚を傷つけるため、削るのは白い胚乳に達しない0.5mm程度のごく表層にとどめます。

浸水後は表面水分を軽く拭き取り、25〜30℃の保温環境で播種します。乾燥は発芽停止や不揃いの原因になるため、播種後は用土表面が乾き切らない範囲で適度な湿りを維持します。加温育苗の場合は、底面加温で用土温を安定させると発芽の歩留まりが上がります(出典:タキイ種苗 野菜栽培マニュアル「ニガウリ」https://www.takii.co.jp/tsk/manual/pdf/nigauri.pdf)。

育苗管理

育苗は3号(直径9cm)ポットに育苗用土を用いて行います。用土は通気性・排水性・保水性のバランスが良いものを選び、播種深さは約1cm、1ポット2粒まきが基本です。発芽後は本葉2〜3枚で勢いの弱い方を間引いて1本立ちにします。

徒長予防の要点は、十分な光量とやや控えめの水分、そして昼夜の温度差です。日中は直射日光に当て、夜間は過湿を避けつつ保温します。過度な窒素は徒長を誘発するため、育苗期の施肥はごく薄い液肥を必要時のみ与える程度にとどめます。定植1週間前からは順化(ベンチレーション)を実施し、日中は屋外で風に当て、夜間は屋内に取り込むなどして環境ストレスに慣らします。

定植と初期管理

定植適期は本葉3〜4枚、根鉢が白根で回り始めたタイミングです。根鉢を崩さずに植え付け、たっぷりと潅水して活着を促します。植穴には元肥として緩効性肥料を少量混和し、過多にならないよう注意します。定植当日は仮支柱で苗を固定し、風揺れによる細根断裂を防ぎます。

活着後2週間を初回追肥の目安とし、その後は生育に合わせて少量を継続します。株間は30cm前後を基準に、混み合いが予想される場合はやや広げて風通しを確保します。プランター栽培では幅60cm・深さ30cm以上の容器で1〜2株が扱いやすく、土量を確保することで乾燥の振れ幅を抑えられます。

つる管理と受粉

親づるは本葉6〜7枚で摘心し、子づるを3〜4本に整理して主軸化します。混み合う部位は軽く摘葉し、ネットや支柱には表側に這わせるように誘引して、裏回りによる管理性の低下を防ぎます。つるは果実荷重で抜けやすくなるため、要所で結束点を追加し、風の通り道では上部の固定を強めます。

受粉は露地なら訪花昆虫により自然に進みますが、ベランダや高層階では人工授粉の併用が有効です。朝、開花当日の雄花の花粉を綿棒や摘んだ雄花で雌花の柱頭に軽く触れさせます。気温25〜30℃、午前中の乾いた時間帯が成功率の高い条件です。着果後は水分要求が増すため、乾燥と過湿の往復を避け、朝を基本とした安定的な潅水に切り替えます。

栽培の失敗を防ぐポイント

水分管理では、過湿と極端な乾燥の繰り返しが曲がり果・苦味の強化・裂果の原因になります。真夏は朝中心に潅水し、乾き具合に応じて夕方の補水を検討します。受け皿の溜水は根傷みを招くため、その都度捨てます。

施肥は少量を継続する方式が安定します。窒素過多はつるぼけ(栄養生長の偏重)を招き、着果低下の一因となるため、葉色(濃すぎない深緑)と新梢の伸長で微調整します。収穫は若どりを徹底し、採り遅れの大果を長く残さないことが、株の体力維持と継続着果の鍵です。

病害ではうどんこ病が代表的で、蒸れや日照不足で発生しやすくなります。風通しの確保、早期の摘葉、適切な誘引でリスクを抑えます。害虫はアブラムシ、ハダニ、ヨトウムシなどが見られることがあり、初期発見と迅速な除去が被害拡大の抑止につながります。落葉・落果は放置せずこまめに片付け、株元周りを清潔に保つと二次感染を防げます。

最後に、台風や長雨が予想される際は、サイズ未達でも前倒し収穫に切り替えるとロスを減らせます。収穫後は追肥と潅水で株を素早くリカバリーし、次の花芽形成へスムーズにつなげていきます。

家庭菜園 ゴーヤ 収穫時期のまとめ

-

収穫の中心は夏で開花後15〜20日が基準

-

色つやとイボの張りが若どりの合図になる

-

色が淡くなり始めたら早めに切り取る判断が有効

-

晴れた午前中の収穫は切り口の傷みを抑えられる

-

中長系は25〜30cm小型系は15〜20cmが採り頃

-

あばしゴーヤは20〜30cmで食味が安定しやすい

-

季末は熟進行が速いので若どりを徹底する

-

1株の収量は環境で差があり10〜20本が目安

-

親づる摘心と子づる管理で着果を安定させる

-

プランターは幅60cm深さ30cm以上で1〜2株

-

水やりは朝中心真夏は乾き具合で回数を調整

-

肥料は少量を継続しつるぼけを回避していく

-

受粉が不安定なら朝の人工授粉で実どまり向上

-

うどんこ病は風通し確保と早期摘葉で予防する

-

若どりの徹底が株の体力維持と収量増に直結する

最後までお読みいただきありがとうございます。