この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園のきゅうりが曲がると、原因が分からず不安になるものです。本記事では、代表的な曲がる原因を整理し、水不足や肥料の影響、受光や物理的接触といった環境要因まで、誤解の多いポイントを丁寧に解説します。

また、食べられるかどうかや美味しさの見極め方、曲がったきゅうりの活用アイデア、まっすぐに近づけるための矯正のコツも具体的に紹介します。さらに、きゅうりは曲がった方が良いのかという疑問、何が不足すると曲がりやすいのか、肥料切れのサインは何かといった実践的な疑問にも答え、栽培管理の基礎から応用までを一つにまとめました。迷いを減らし、今日からの手入れに自信が持てる内容です。

-

曲がる原因の仕組みと主な要因を理解できる

-

水やりや肥料設計など具体的な改善策が分かる

-

食味と安全性の見分け方や使い道が分かる

-

まっすぐ矯正と予防の実践手順を把握できる

家庭菜園 きゅうり 曲がるの原因

-

曲がる原因をまず理解する

-

水不足と環境要因の影響

-

肥料の基本と施肥の目安

-

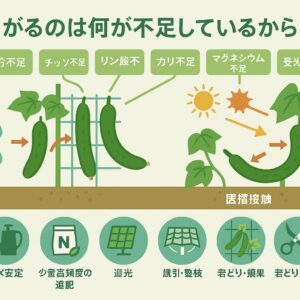

曲がるのは何が不足しているから?解説

-

肥料切れのサインは?チェック

曲がる原因をまず理解する

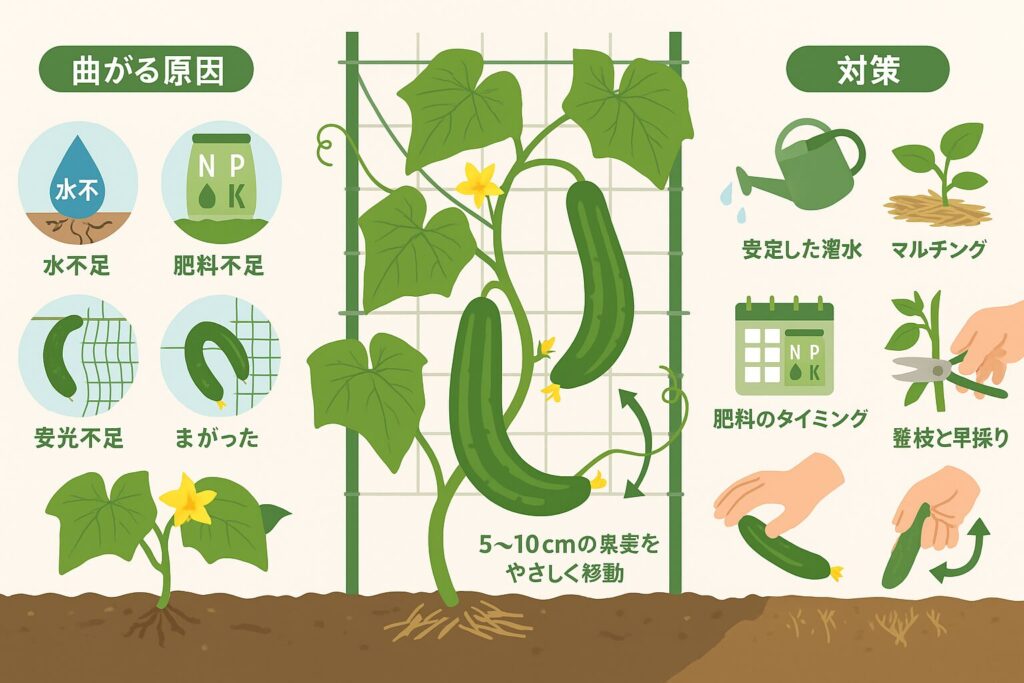

きゅうりの果実が曲がる現象は、成長速度の非対称性が積み重なって表面化する生理現象です。果実の一部で細胞分裂や細胞肥大の進行が遅れると、相対的に伸びた側へと引っ張られ、湾曲が固定されます。誘因としては、株のエネルギー配分が追いつかなくなる成り疲れ、水分や肥料の供給不足、支柱やネット・葉柄との接触、害虫加害や微小な傷などが挙げられます。これらは単発ではなく、複数が同時に起きやすい点に注意が必要です。

発生タイミングには傾向があり、収穫初期よりも中後期に増えがちです。理由は、連続着果によって光合成産物と養水分の需要が急増し、株の体力が相対的に不足しやすくなるためです。側枝の密生や受光不足は光合成効率を下げ、結果として果実への転流が偏って左右差を生みます。また、単為結果性のある品種でも、気温・湿度・日射・昆虫活動の条件次第で受粉の偏りが生じ、種子形成が一部に寄ると、その側の肥大が進み形状差を助長します。

物理的な要因も見逃せません。果実長が5〜10cmの初期にネットの節や支柱、地面、結束具に触れると、その面で成長が抑えられ、反対側のみが伸びてC字状の曲がりが固定されやすくなります。果実周囲に十分な空間を確保し、誘引位置と葉の配置を調整することで、こうした“接触誘導”の曲がりは減らせます。

要するに、曲がりは単一の不具合というより、株の体力・環境・管理の総合結果です。潅水、施肥、整枝、誘引、収穫タイミングをセットで最適化する視点が、根本対策につながります。

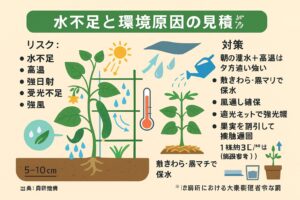

水不足と環境要因の影響

きゅうりの果実は非常に高含水で、日中の蒸散量も多いため、水分供給が一時的にでも滞ると、果実の一部で膨圧が維持できず成長が遅れ、曲がりやすくなります。とくに真夏の高温・強日射下では用土が急速に乾き、朝夕の潅水を欠くと数時間の水分ストレスでも影響が残る場合があります。

家庭菜園での潅水管理は、量よりも“安定”が鍵です。以下の要点をそろえると、湾曲リスクを大きく下げられます。

-

朝主体の潅水に加え、極端な高温日には夕方の追い水で日中の蒸散ロスを回復させます

-

敷きわらや黒色マルチで蒸発散を抑え、根域の温度・水分を平準化します

-

風通しを確保し、葉裏の過度な高温を避けます。必要に応じて一時的な遮光資材で強光ストレスを緩和します

-

果実が伸び始める段階で、ネット・支柱・葉柄から果実を離すように誘引し、接触による物理的抑制を防ぎます

施設・露地を問わず、収穫最盛期には株当たりの必要水量が増加します。たとえば施設栽培の運用事例では、栽培後期に1株あたり約3L/日を目安にかん水量を増やす指針が示されています(出典:農研機構 宮崎県における大規模施設園芸対応型導入マニュアル(キュウリ) https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/Large-scale_facility_gardening_manual_Miyazaki.pdf)。家庭菜園では土壌量や鉢容量が小さいため、同等の“比率”で考え、土壌表面だけでなく5〜10cmの深さで湿り気が持続する頻度と量に調整するとよいでしょう。

加えて、環境ストレスも見直します。高温・乾燥・日射過多・受光不足・強風はそれぞれが光合成と水分バランスを乱し、結果的に果実の非対称な肥大につながります。温度・日照・風の条件を少しずつ整えるだけでも、曲がりの発生頻度は着実に下がります。

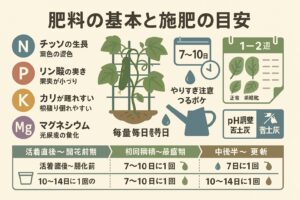

肥料の基本と施肥の目安

施肥の役割は、株の体力維持と果実肥大の安定化に直結します。元肥で根張りと初期生育を支え、収穫開始以降は“少量・高頻度”の追肥で供給の波を作らないことが肝心です。とくに中後半の肥料切れは曲がりの引き金になりやすいため、葉色、つる先の太さ、側枝の伸長、果実サイズの伸び方を総合的に見て調整します。

要素 主な役割 不足の出やすいサイン 与え方の目安

チッソN 葉茎の生長 葉色の退色、側枝の伸び鈍化 収穫期は液肥を1〜2週ごと少量

リン酸P 花つき実つき 果実が小ぶり、着果不安定 元肥や追肥でやや厚めに配分

カリK 根張り耐性 茎葉が弱く倒れやすい 元肥と追肥で均等に補う

マグネシウムMg 光合成支援 葉の中心〜葉脈間の黄化 苦土石灰やMg含有液肥で補給

過不足はいずれも曲がりを助長します。とくにチッソ過多は“つるボケ”を招き着果が不安定になり、チッソ不足は側枝更新力が落ちて果実の肥大が遅れがちです。リン酸は花芽形成と初期肥大に関わるため、元肥〜初期の配分をやや厚めにし、収穫期はカリと併せて“少量・頻回”で補うと供給のムラを抑えられます。マグネシウムが不足すると葉脈間の黄化が進み、光合成力が低下して果実への転流が不安定化します。苦土石灰で土壌pHを整えつつ、必要に応じてMg含有の液肥や葉面散布で即効的に補う考え方が有効です。

具体的な運用のヒント

-

追肥は“規定量の半量を倍の頻度”を基本にし、潅水と同時に施すと効きが安定します

-

葉色は“濃ければ良い”ではありません。健全な緑を保ちつつ、つる先が細くならない範囲で微調整します

-

側枝更新が滞るなら、つる先の太さと葉の大きさを確認し、NとKを少量ずつ同時に補います

-

曲がり果が増えたら、まず若どりと摘果で負担を軽くし、そのうえで水と肥料のリズムを整えます

補助的に、施肥設計を簡易に比較できる目安表を示します。鉢・プランター栽培では、容量と気温に応じて頻度を変えるだけでも安定度が上がります。

| 栽培段階 | 鉢・プランターの目安 | 追肥頻度の目安 | ねらい |

|---|---|---|---|

| 活着直後〜開花前 | 30〜40L級プランター | 10〜14日に1回の少量液肥 | 根張りと初期生育の確保 |

| 初回収穫〜最盛期 | 同上 | 7〜10日に1回、潅水同時施用 | 供給の波を抑え肥大を安定 |

| 中後半〜更新 | 同上 | 7日に1回を基準に葉色で調整 | 成り疲れの緩和と更新促進 |

施肥は一度に多量ではなく、少量をこまめに、潅水とセットでムラを避ける運用が適しています。株の反応(葉色・つる先・側枝・果実の伸び)を1〜2回の潅水サイクル単位で観察し、次の追肥量を微修正する“PDCA”が、形状と収量の双方を安定させます。

曲がるのは何が不足しているから?解説

果実の形は、細胞の膨圧と肥大のバランス、そして光合成産物の分配で決まります。きゅうりの場合、わずかな水分ストレスや栄養の偏りでも、片側の成長が遅れて反対側に引っ張られる力が生じ、湾曲が固定化しやすくなります。単一の不足に原因を求めるより、複数の要因が重なることで発生しやすいと理解すると全体像が見えてきます。

水分不足が与える生理的インパクト

水不足では、細胞内の膨圧が低下して細胞肥大が滞ります。果実は長さ方向と径方向で成長速度が異なるため、部分的に伸びが鈍ると、より伸びる側に形が引っ張られて曲がりが強まります。高温期の午後は蒸散が急増する一方、根域が乾いていると吸水が追いつかず、短時間のストレスでも影響が残ります。敷きわらやマルチで土壌水分の変動幅を小さくし、朝主体の潅水に加えて極端な高温日だけ夕方の追い水を行うと、成長の左右差を抑えやすくなります。施設や高密植では、株当たりの必要水量が収穫最盛期に増えるため、季節と株齢に応じた“量より安定”の給水が有効です(出典:農研機構 大規模施設園芸対応型導入マニュアル(キュウリ) https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/Large-scale_facility_gardening_manual_Miyazaki.pdf)。

栄養の偏りと転流のアンバランス

-

チッソ不足:新葉展開や側枝更新の力が落ち、果実への転流が不安定になります。つる先が細く、葉色が淡くなる傾向です。

-

リン酸不足:花芽形成と初期肥大が鈍り、肥大期間が伸びて姿が崩れやすくなります。着果不安定や小ぶり果が増えます。

-

カリ不足:根の活力と耐性が低下し、結果的に水分・栄養の輸送効率が下がります。茎葉が弱くなりがちです。

-

マグネシウム不足:葉脈間の黄化(とくに中位葉)が進み、光合成の出力が下がって果実への供給にムラが出ます。

いずれも“少量をこまめに”補うと波が立ちにくく、曲がりの連鎖を断ちやすくなります。即効が必要なときは希釈液肥、土壌状態の底上げには緩効性肥料を少量ずつという使い分けが実用的です。

受光・温度・物理接触という環境要因

密りん茂で葉が重なっていると受光が偏り、光合成産物の分配に差が出ます。高温・強光で葉裏温が上がると、気孔閉鎖から短時間の水分ストレスが起きやすくなります。果実が5〜10cmの初期にネットや支柱、結束具に触れると、その面の伸長が抑えられ、反対側だけが伸びてC字やS字に固定されがちです。果実周囲に空間をつくる誘引と早期の位置調整で、物理起因の曲がりは大幅に減らせます。

総合管理での考え方

潅水・施肥・誘引(空間確保)・整枝(受光と風通し)・若どり(負担軽減)をセットで最適化します。特に収穫中期以降は、株の体力低下が曲がりの増加に直結します。曲がり果を見つけたら早どりして負担を減らし、次果へのエネルギー配分を整えると形が揃いやすくなります。以上の点を踏まえると、曲がりは“不足の一点”ではなく“バランスの乱れ”と捉えるのが根治への近道です。

肥料切れのサインは?チェック

栄養不足は、葉・つる・側枝・果実の姿に前兆が現れます。見落としやすい小さな変化を拾い、少量・高頻度の追肥へ素早く切り替えることで、曲がりの拡大を抑えられます。

生育部位ごとの観察ポイント

-

葉色:全体が淡い、あるいは葉脈間が黄化している場合は不足の兆候です。中位葉で起こる黄化はマグネシウム不足の典型的なパターンです。

-

つる先:太さが痩せて硬く、伸びが鈍いときはチッソや水の供給が追いついていません。

-

側枝:更新の勢いが落ちると、果実への供給が途切れがちになり、姿が乱れやすくなります。

-

果実:小指程度で成長が止まる、肥大が遅い、先細りが増えるときは、栄養・水分・受光のいずれか(または複合)が不足しています。

施肥の微調整と安全運用

液肥は規定希釈で週1前後、反応が鈍い場合でも“少量の範囲で頻度を上げる”運用が無難です。固形肥料は株元から少し離して置き、潅水と併用して徐々に効かせます。急な多施用はつるボケや塩類集積の原因になるため、まずは半量で始め、葉色とつる先の回復を確認してから段階的に調整します。更新した側枝に十分な受光を与えるため、混み合う葉は最小限の摘葉にとどめ、風通しを確保します。

症状別 かんたん対処表

| 観察症状 | 推定要因 | 初手の対処 |

|---|---|---|

| 葉全体が淡くつる先細い | チッソ不足+水分不足 | 希釈液肥を少量、朝潅水の安定化 |

| 葉脈間黄化が中位葉に出る | マグネシウム不足 | 苦土石灰の少量散布またはMg含有液肥 |

| 小ぶり果が増え肥大が遅い | リン酸不足・受光不足 | Pをやや厚めに、整枝で受光改善 |

| 果実がC字で固定化 | 物理接触・水分変動 | 早期の誘引・空間確保、敷きわらで安定 |

| 側枝更新が止まる | 株疲れ・総合不足 | 若どりと摘果で負担軽減、NとKを少量 |

症状は複合で現れることが多いので、表を“足し合わせて”考えます。数日での劇的改善を狙うより、1〜2回の潅水サイクルごとに反応を確認し、次の一手を微修正する姿勢が、形と収量を着実に整える最短ルートです。

家庭菜園 きゅうり 曲がる対策

-

まっすぐに矯正は可能?方法はあるの?

-

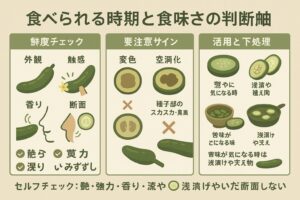

食べられる 美味しいの判断軸

-

曲がったきゅうり ダメな理由を整理

-

曲がったきゅうり 使い道アイデア

-

きゅうりは曲がった方がいい?見解

-

家庭菜園 きゅうり 曲がるの要点まとめ

まっすぐに矯正は可能?方法はあるの?

果実の形は、初期生育の数日でほぼ方向づけられます。とくに果実長が5〜10cmの時期は、細胞分裂と細胞肥大が活発で、わずかな物理的圧迫や水分の揺らぎが長さ方向と径方向の伸長差を生みやすい段階です。このタイミングでネットや支柱、結束具、葉柄などに接触していると、その面の細胞肥大が抑制され、反対側だけが伸びて曲がりが固定化しやすくなります。そこで重要になるのが、果実そのものを曲げて直すのではなく、果実の周囲に“均等に伸びられる空間”を与えることです。

果実が5〜10cmのごく初期段階なら、接触しているネットや支柱からやさしく外し、果実が空間に伸びられる位置に誘導すると矯正できる場合があります。小型のクリップやゆるい紐で果実そのものを固定するのではなく、つるや葉柄を誘引して果実周りにスペースを作るのがコツです。果実に直接テンションをかけると、局所的な微小傷や導管・師管の圧迫で、かえって肥大が偏る場合があります。朝の涼しい時間帯に作業すると、果実の表皮が柔らかく、弾性も保たれているためリスクが低減します。

生理的な側面では、初期矯正の成功率を上げるために水分ストレスを避けることが重要です。潅水は朝主体に安定供給し、極端な高温日は夕方に追い潅水を加えると、膨圧の回復が速まり、左右の肥大差が広がりにくくなります。さらに、果実近傍の葉が強く果実に覆い被さる配置だと、微気象的に温度が上がりやすく、短時間のストレスでも影響が残るため、葉の角度調整で果実周囲に“風と光の通り道”を作るとよいでしょう。

株の体力回復のため、形の悪い実や極端に曲がった実は早めに収穫または摘果し、栄養を次の果実へ回します。とくに収穫中期以降は、連続着果で光合成産物の需要がピークに近づき、わずかな不足が形に現れやすくなります。若どりを基本にすれば、1果あたりの負担が減り、後続果の直果率が上がりやすくなります(出典:農研機構 宮崎県における大規模施設園芸対応型導入マニュアル(キュウリ) https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/Large-scale_facility_gardening_manual_Miyazaki.pdf)。

初期矯正の実践ステップ(安全重視)

-

朝の涼しい時間帯に、果実長5〜10cmを目安に点検する

-

果実が触れているネット・支柱・結束具を特定し、つるや葉柄側を軽く誘引して空間を確保する

-

果実の接触面をなくしたら、1〜2日後に再点検し、再度スペースを調整する

-

同時に敷きわらやマルチで土壌水分を安定化し、夕方の短時間ストレスを回避する

整枝と収穫の運用

整枝は、受光と風通しを確保しながら、株の負担を制御するための“流量調整弁”の役割を果たします。基部の側枝と雌花は初期に外し、上位節では葉を適切に残して摘芯しながら側枝を更新していきます。これにより、限られた同化産物を無理なく分配でき、果実の肥大が安定します。葉は単に減らせば良いのではなく、光合成面積を維持しつつ、重なりを避ける配置にすることが大切です。

収穫は若どりを基本にします。一般的な長さ目安まで達したら、1日遅らせるよりも早めに切り上げる方が、株全体の体力維持には有利に働きます。過熟果は転流先として栄養を抱え込み、他果の肥大が遅れて形の乱れを誘発しやすくなります。収穫のテンポを均一化すると、潅水・追肥のリズムも組み立てやすく、形の揃いが良くなります。

整枝・収穫の実務ポイント

-

下位6〜7節までの側枝・雌花は外し、主枝の勢いを優先する

-

その上位3〜4節は葉を1枚残して摘芯し、そのさらに上は葉2枚残しで摘芯して更新を続ける

-

収穫最盛期は日々の見回りを標準化し、若どりの基準を家族内や作業者間で共有する

-

強く曲がった果実は早期収穫で負担軽減し、後続果に資源を回す

食べられる時期と美味さの判断軸

曲がりの有無は、食味や安全性と直結しません。家庭用であれば、果皮が張り、腐敗や異臭、深い傷がなければ、一般に食べられると判断されます。鮮度の指標は、花落ち部の弾力、表皮の艶、切り口からの水分に加え、内部の空洞化の有無です。切り口がすぐに変色する、内部に大きな空洞が見える、種子部がスカスカに感じられる場合は、鮮度低下や過熟の可能性が高く、食感が落ちやすくなります。

ストレスが強いと、一部で軽い苦味を感じることがあります。これは品種や環境によってばらつきがあり、加熱や浅漬け、和え物にすると感じにくくなります。用途に合わせてカット方法を工夫すると、形状差は目立ちません。輪切りや斜め薄切りは均一に火が通りやすく、サラダや酢の物、浅漬けに向きます。縦割りで種部を軽くこそげれば、水っぽさを抑えて食感が際立ちます。

食味・安全のセルフチェック

-

外観:艶があり、表面にしわや萎れがない

-

触感:果皮が張っていて、指で押しても戻る弾力がある

-

香り:青臭さが心地よく、異臭がしない

-

断面:みずみずしく、変色や大きな空洞がない

要するに、見た目の曲がりよりも、鮮度と香り、断面の状態が判断の軸になります。用途に応じた下処理で、曲がり果でも十分に美味しく楽しめます。

曲がったきゅうり ダメな理由を整理

流通現場で語られるダメな理由は、味や安全性の欠陥ではなく、主に外観規格と取り扱い効率の問題です。卸・小売では規格に沿った均一な形状が求められ、箱詰めや陳列の際に直果の方が物理的ストレスに強く、歩留まりも読みやすくなります。曲がり果は箱内での接触点が偏り、摩耗や打撲のリスクが相対的に高くなるため、品質保持の観点から規格外として扱われがちです。

家庭菜園では、こうした流通の都合に縛られる必要はありません。曲がり自体は栄養価の低下を意味せず、鮮度が良ければ食味も十分に確保できます。むしろ、規格外を早どりして株の負担を下げ、後続果の形を整えるという“栽培上の資産”に転換する発想が有効です。見た目の差は、切り方や料理の選び方で簡単にカバーできます。

曲がったきゅうり 使い道アイデア

曲がりは包丁の入れ方と下ごしらえで十分にカバーできます。断面形が整えば見映えは揃い、料理中の水分管理もしやすくなります。以下は、家庭で扱いやすい順にまとめた実践的な使い分けです。

形を生かすカットと下処理

-

輪切り・斜め薄切り:曲がりが目立ちにくく、浅漬け、酢の物、サラダに適します。薄切りは味の入りが早く、5〜10分の短時間で下味が決まります。

-

千切り・細切り:冷やし中華、ビビンバ、春巻きの具に。曲がりに沿ってパーツを小分けにし、端材はみじん切りにしてタルタルやディップへ転用します。

-

スティック:大ぶりの曲がりは、湾曲の外側を基準に棒状へ整えると食べやすく、味噌、ヨーグルトディップ、バーニャカウダと好相性です。

-

縦割りの種抜き:スプーンで胎座(種子部)を軽くこそげると水っぽさが減り、食感が際立ちます。和え物や炒め物でべたつきが気になるときに有効です。

味が決まる基本比率の目安

-

浅漬け:塩0.8〜1.2%(きゅうりの重量に対して)。苦味や青臭さが気になるときは砂糖を0.2〜0.3%加えると角が取れます。

-

甘酢漬け:酢:砂糖:塩=4:3:0.5(体積比)を基準に、30分〜1時間で食べ頃に。

-

即席ナムル:塩0.8%で揉んで5分置き、水気を絞って胡麻油、すりごまで和えます。にんにくは少量で十分風味が乗ります。

調理と保存のコツ

-

叩き和え:軽く叩いて割れ目を作ると、調味液の絡みが良くなります。塩昆布、味噌、柑橘果汁などと短時間で仕上がります。

-

加熱料理:炒め物やスープの具にすると、形の不揃いが気になりません。強火で短時間にとどめると食感を保てます。

-

作り置き:塩もみ後に水分をしっかり絞り、冷蔵で1〜2日を目安に。長期保存はピクルスやラッキョウ酢漬けなど加熱滅菌のレシピを検討します。

-

端材の活用:みじん切りはツナマヨ、サルサ、ヨーグルトソースの具材へ。香味野菜と合わせて薬味だれにすると、肉・魚の下味にも使えます。

曲がりは欠点ではなく個性です。切り方と味付けを最適化すれば、直果と遜色なく、むしろ料理に表情を与えてくれます。家庭では歩留まりを最大化しつつ、美味しく使い切る視点が役立ちます。

きゅうりは曲がった方がいい?見解は

わずかな湾曲は品種特性や栽培環境の影響として自然に見られます。形状は栽培管理の指標にはなりますが、曲がり自体が栄養価や安全性の低下を意味するわけではありません。市場流通で直果が好まれる背景には、見栄えと箱詰め効率、輸送時のダメージリスク低減といった実務的な理由があります。たとえば出荷規格では、長さ・重さと並んで曲がり幅に上限が設けられており、上位等級ほど許容値が小さく設定されています(出典:「青果物出荷規格基準(きゅうり含む)」 https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/399769.pdf

家庭菜園の視点では、目指すべきは“形の矯正そのもの”ではなく、株のコンディションを整えた結果として直果率が高まる状態です。潅水を安定させ、少量高頻度の追肥で供給に波を作らず、果実周囲の空間を確保する誘引と、受光・風通しを整える整枝を組み合わせると、肥大の左右差が抑えられます。中後期は成り疲れが進みやすいため、若どりと摘果で負担を軽くし、側枝の更新力を維持する運用が形の安定につながります。

要するに、曲がりは管理バランスの結果として現れる指標に過ぎません。水・養分・光・空間のバランスが取れていれば、自然とまっすぐな果実の比率は増えますし、多少の湾曲は家庭利用では機能面で問題になりません。形にとらわれず、株の健康を優先する姿勢が、収量と品質の両立への近道です。

家庭菜園 きゅうり 曲がるの要点まとめ

-

曲がりは果実の左右で生長差が出ると発生する

-

水不足と高温乾燥は湾曲を強める主要因になる

-

物理的接触や傷も曲がりの引き金になりやすい

-

成り疲れを防ぐ若どりと摘果が有効に働く

-

元肥と少量頻回の追肥で供給の波を抑える

-

葉色やつる先の太さで肥料切れを早期把握する

-

チッソ不足は葉の退色と側枝の伸び鈍化で分かる

-

リン酸不足は着果不安定と小ぶり果で見極める

-

マグネシウム不足は葉脈間黄化で判断し補う

-

ネットや支柱に果実を触れさせない誘引を行う

-

敷きわらやマルチで土の乾燥速度を緩和する

-

果実5〜10cmなら位置調整で矯正の余地がある

-

強い曲がり果は早採りして株の負担を軽くする

-

見た目と食味は別問題で家庭用なら活用できる

-

家庭菜園 きゅうり 曲がる対応は総合管理が要点

最後までお読みいただきありがとうございます。