この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園 オクラ 固いと検索してこの記事にたどり着いた方は、せっかく育てた実が硬くなってしまい、どうすればよいか悩んでいるのではないでしょうか。硬いオクラの食べ方で工夫したい気持ちもありつつ、原因や予防策を知って次の栽培に生かしたいと思う方も多いはずです。プランターで栽培する際に何本植えるのが適切か、育て方初心者でも失敗しにくい管理方法は何か、水やりすぎがどのように影響するのか、さらには種まき時期と冬越しの関係や、間引きしない場合のリスクなど、気になる点は少なくありません。固くなる原因は何ですか、肥料過多のサインはどのように表れるのか、硬くならない品種はあるのか、家庭菜園で育てるのは難しいのかといった具体的な疑問に答えながら、日々の世話や来季の栽培計画に直結する実践的な情報を整理しました。

-

オクラが固くなる主因と見極め方

-

プランター栽培の本数設計と管理の勘所

-

肥料と水のバランス調整とサインの読み方

-

硬くなった実の活用レシピと次季への改善策

家庭菜園 オクラ 固いと感じる理由と対策

-

固くなる原因は何ですか?

-

肥料過多のサインは?

-

水のやりすぎによる影響

-

種まき時期 冬越しとの関係

-

間引きしないことで起きる問題

-

硬くならない品種は?

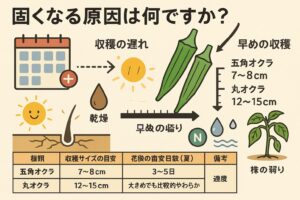

固くなる原因は何ですか?

最大の要因は収穫の遅れです。オクラは開花後の肥大が非常に速く、適期を逃すと繊維が発達して一気に筋っぽくなります。五角オクラは7〜8cm、丸オクラは12〜15cmをおおよその目安に、若どりを徹底するとやわらかい食感を保てます。真夏は開花後わずか数日で適期に達することがあるため、毎日もしくは隔日での観察と収穫が鍵となります。

収穫の早遅以外にも、乾燥や栄養の偏りが影響します。極端な乾燥は果実の肥大を止め、組織が硬く感じやすくなります。一方で株が弱っていると、果実が小さい段階でも皮や筋が硬いことがあります。いずれも「早めに採る」ことが最も確実な回避策であり、同時に株の勢いを保つ追肥と適切な潅水で再発を防げます。

収穫サイズと目安日の早見表

| 種類 | 収穫サイズの目安 | 花後の目安日数(夏) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 五角(角オクラ) | 7〜8cm | 3〜5日 | 適期を過ぎると急速に筋張る |

| 丸オクラ | 12〜15cm | 5〜7日 | 大きめでも比較的やわらかい |

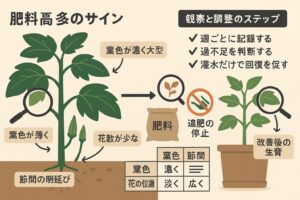

肥料過多のサインは?

茎葉だけが勢いづく一方で花数や着莢が伸びない場合、肥料(特に窒素)の与えすぎが疑われます。見分けるポイントは外観の変化に集約されます。葉色が濃緑から黒味がかった緑に寄り、葉身が過度に大きく肉厚になる、鋸歯(葉のギザ)が浅くなる、節間が間延びして株姿が徒長気味になる、といったサインが揃うと過多の可能性が高まります。反対に、葉が小型化して色が淡く、上位節に花が寄る(生長点と開花位置が近い)ときは肥料不足の典型です。

過多への初動は、追肥の停止と潅水だけの管理に切り替え、土壌中の可給態窒素を緩やかに消費させることです。元肥が効き過ぎているケースでは、以後の追肥は「少量・高頻度」ではなく「ごく少量・間隔長め」に見直し、開花の進み具合に合わせて施用します。鉢やプランターでは用土量が限られるため、緩効性主体の元肥を控えめにし、初開花後に液肥を薄めた濃度(表示の1000~2000倍程度)で週1回から様子を見ると暴走を抑えられます。

観察と調整のステップ

-

葉色・葉サイズ・節間長を週ごとに写真で記録して推移を可視化する

-

花の位置が先端に詰まってきたら不足傾向、節間が伸びすぎたら過多傾向と判断する

-

過多傾向時は追肥を1~2回分スキップし、潅水のみで新葉のサイズが適正化するか確認する

-

改善後は開花節当たりの着莢数を見ながら、少量の追肥で維持に切り替える

加えて、下葉整理で株元の風通しを確保すると、栄養成長に偏った株でも病害の誘発を抑えながら生殖成長へ移行しやすくなります。最終的には「花数が安定し、若莢の伸びが均一」という状態がバランス回復の目安です。

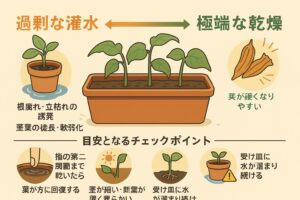

水のやりすぎによる影響

過湿は根圏の酸素不足を招き、根腐れや立枯れの引き金になります。特に生育初期は根量が少ないため、保水力の高い用土や受け皿の溜水が重なるとダメージが顕著です。また、地上部では過湿により細胞が徒長し、茎が軟弱化して倒伏や病害リスクが上がります。一方で、果実肥大期の極端な乾燥は繊維の発達を促し、莢が硬く感じやすくなります。どちらも避けるべきで、鍵は「乾湿のメリハリ」をつけることです。

プランターでは、土表面がしっかり乾いたことを指で確認してから、鉢底から流れ出るまで与えるのが基本です。真夏は蒸散量が増えるため、朝の十分な潅水を軸にし、夕方は株全体が著しくしおれる日に限って補います。受け皿の水は必ず捨て、鉢底石やスリット鉢を併用して排水性を確保してください。畑では畝を高く取り、マルチで地温と土壌水分の変動を緩和します。

目安となるチェックポイント

-

指関節の第二関節まで差し込んで乾きを感じたら潅水、湿り気が残るなら待つ

-

葉が日中に一時的にしおれても、夕方に自然回復するなら様子見でよい

-

新葉が薄く柔らかすぎる、茎が細長くなるのは過湿・徒長のサイン

-

灌水後に鉢底からの排水が弱い、受け皿に常に水が残るのは危険信号

水管理が整うと、花持ちと莢の肥大が安定し、硬化しづらい収穫サイクルに切り替わります。

種まき時期 冬越しとの関係

オクラは高温性作物で、発芽適温はおよそ25~30℃です。地温が十分に上がる前の早播きは、発芽の遅延や不揃いを招き、初期生育の停滞や苗立枯病の発生リスクを高めます。露地の直まきは、地域の遅霜が明け、日中だけでなく夜間の地温も安定する5月中旬以降が安全域です。保温資材を使わない場合、早めのチャレンジは失敗の確率が上がります。

日本の多くの地域では冬の低温で地上部・根ともにダメージが大きく、露地での冬越しはほぼ期待できません。多年草的な扱いができるのは熱帯~亜熱帯環境に限られ、通常は一年草としてサイクルを完結させます。翌季へ経験をつなぐには、終盤にいくつかの莢を完熟させ、乾燥後に採種して低湿度下で保管し、翌春に播種する流れが合理的です。

具体的なスケジュール例(温暖地)

-

4月下旬~5月上旬:ポット育苗(トンネル等で保温できる場合)

-

5月中旬以降:地温上昇を確認して畑へ直まき、または定植

-

7~10月:収穫期(真夏は開花後数日で適期)

-

9~10月:採種用莢を完熟放置→陰干し乾燥→封入保存

発芽温度域や低温時のリスクは、種苗メーカーの試験データで詳細が示されています(出典:タキイ種苗 野菜栽培マニュアル「オクラ」 https://www.takii.co.jp/tsk/manual/okura.html)。このレンジを外さない播種設計にすることで、初期つまずきを回避し、結果として硬化トラブルの主因である採り遅れも防ぎやすくなります。

間引きしないことで起きる問題

密度管理は収量と品質の両立に直結します。畑での計画的な密植は、各株の生長速度を緩やかにし、若どりを継続しやすくするため、莢の硬化を抑える効果が期待できます。しかしプランターのように根域が限られる環境では事情が異なり、間引きしない過密状態は根の競合を強め、日照不足や風通しの低下、蒸れによる病害発生リスクの上昇を招きます。結果として、莢の肥大不良や繊維質の発達が進み、硬さや曲がり果の増加につながりやすくなります。

根は直根性で下方向に深く伸び、側根も広く張ります。深さ30cm以上の用土容積が確保できないと、根の酸素不足や水分・肥料の取り合いが発生しやすく、株のストレスが高まります。特に容器栽培では、葉が触れ合うほどの本数配置は蒸散バランスを崩し、徒長気味の軟弱な株姿になりがちです。基本は1本立てを基準とし、やむを得ず複数本仕立てにする場合でも、株元の混み合いを解消する下葉かきと、支柱・結束で株間の空気の流れを確保することが欠かせません。

プランターでの推奨密度と管理の目安

-

容量40〜50L・深さ30cm以上の深型プランター:1株(最大でも2株まで)

-

株間の葉が常時触れる場合:下葉かきと側枝整理で通風確保、必要なら1株を間引く

-

日照不足を感じたら:株の向きを定期的に入れ替え、葉面への直射を確保

-

蒸れ対策:用土表面のマルチは薄めに、朝の潅水後は受け皿の水を残さない

過密が招く具体的な症状と対処

| 兆候 | 想定される原因 | 直近の対処 | 次作に向けた見直し |

|---|---|---|---|

| 小さな段階から莢が硬い | 根域の競合・乾湿ムラ | 直下の葉を残して下葉整理、潅水のメリハリ | 1本立て基準・容器の大型化 |

| 曲がり果・いぼ果の増加 | 日照不足・蒸れ | 株間を空ける、支柱で立体配置 | 株数削減・設置場所の再検討 |

| 花数は多いが着莢が少ない | 栄養偏重・ストレス | 追肥を見直し、開花進度に合わせ少量化 | 元肥控えめ+定期少量追肥へ転換 |

密度を適正化すると、花位置のバランスと莢の肥大が揃いやすくなり、硬化トラブルの再発を抑えられます。

硬くならない品種は?

品種特性は食感の維持に影響します。一般に丸オクラ系は肥大しても筋が入りにくく、柔らかさが長く続く傾向があります。島オクラや白オクラ(例:ヘルシエなど)は、生食に向くほどのやわらかい莢を得やすく、収穫のサイズ幅に余裕が持てます。五角系でもスパイン(表面の毛)が少ないタイプや、食味を重視したラインは、適期幅が比較的広いものがあります。

ただし、どの品種でも採り遅れれば繊維質の発達により硬化は進みます。栽培設計では品種選びと同じ重みで、収穫頻度とサイズ基準の徹底が求められます。真夏は開花後わずか数日で適期に達するため、平日も含めた観察・収穫体制が実効策になります。

収穫サイズの実務目安(品種タイプ別)

| タイプ | 目安サイズ | 備考 |

|---|---|---|

| 五角オクラ | 長さ7〜8cm | 適期を過ぎると急速に筋張りやすい |

| 丸オクラ | 長さ12〜15cm | 大きめでも比較的柔らかさを保ちやすい |

| 赤オクラ | 小さめ推奨(8〜10cm) | 加熱で色が抜けやすく、生食・短時間加熱向き |

品種選びと運用のポイント

-

週末菜園など収穫間隔が空きやすい場合:丸オクラ系を優先

-

プランター栽培で本数を抑える場合:早生で適期幅の広い品種が管理しやすい

-

食味重視:スパインレス系や白オクラ系は口当たりが滑らか

品種特性や推奨収穫サイズは、種苗メーカーの技術資料に整理されています。播種前に公式マニュアルでサイズ基準と適期の目安を確認すると、採り遅れのリスクを下げられます(出典:タキイ種苗 野菜栽培マニュアル「オクラ」 https://www.takii.co.jp/tsk/manual/okura.html)。

家庭菜園 オクラ 固いときの改善と工夫

-

栽培 プランター 何本が適切か

-

育て方 初心者におすすめの方法

-

家庭菜園で育てるのは難しいですか?

-

硬いオクラ 食べ方の工夫

-

家庭菜園 オクラ 固い場合のまとめ

栽培 プランター 何本が適切か

限られた用土で健全に育てるには、根の生理に沿った設計が欠かせません。オクラは直根性で、主根がまっすぐ深く伸び、側根も広く展開します。根が呼吸できる空気相と十分な保水・保肥性を両立させるため、容器は「深さ優先・容量大きめ」、本数は「少なめ」を基本としてください。深さ30cm以上は実用上の下限で、できれば35cmクラスの深型を用いると、根鉢の過密化や酸素不足を避けやすくなります。株当たりの用土量は、プランター栽培なら20〜25L程度を確保すると、水分ストレスと肥料濃度の急変を抑えやすく、安定した肥大を支えられます。

水切れと過湿は硬化や病害の原因になります。排水性の高い培養土(粒状の通気材や軽石を1〜2割ブレンド)と底石の併用で余剰水を逃がし、受け皿に水を溜めっぱなしにしないことが基本です。風が通る設置環境と、夏場の照り返しを抑える敷き材(白系マルチやウッドチップ薄敷き)も効果的です。支柱は早期に立て、株の重心を支えて倒伏や根のぐらつきを最小化します。栽植密度や根域の確保は、種苗メーカーの技術資料にも示される基礎条件で、容器栽培でも同じ考え方が有効です(出典:タキイ種苗 野菜栽培マニュアル「オクラ」 https://www.takii.co.jp/tsk/manual/okura.html)。

容器サイズと推奨株数の目安

| 容器の種類 | 容量・サイズの目安 | 推奨株数 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 10号鉢(深鉢) | 直径約30cm・深さ30cm以上 | 1株 | 管理が容易。根詰まりしにくい |

| 長方形プランター深型 | 40〜50L・深さ30cm以上 | 1〜2株 | 2株運用時は中央に仕切り資材で根域分割も有効 |

| スリット鉢・大型鉢 | 35cm以上の深型 | 1株 | 通気性が高く根張り良好。支柱固定が安定 |

複数本仕立てに挑戦する場合でも、葉同士が常時触れ合わない距離を取り、株元の下葉を整理して通気を確保してください。葉が常に触れ合う状態は蒸散の阻害と病原菌の温床になり、莢の肥大不良や硬化の一因になります。

育て方 初心者におすすめの方法

迷ったら「若い苗を1本立て・深型1株・こまめに若どり」という王道パターンが失敗を減らします。本葉5〜6枚の健全苗を選び、根鉢を崩さず定植。直後は株元をしっかり鎮圧して地際のぐらつきを防ぎ、長さ120〜150cmの支柱に八の字結束で早めに誘引します。元肥は緩効性肥料を控えめに混和し、開花開始後に薄い液肥で生殖成長を下支えする方針が扱いやすいです。液肥は表示の1000〜2000倍を基本に、真夏は週1回、草勢が強すぎる場合は間隔を空けます。

潅水は「乾いたらたっぷり」。手指を第二関節まで差し込み、乾きを感じたら鉢底から流れ出るまで給水します。真夏は朝を主とし、夕方の追加は株全体が著しくしおれる日のみに限定すると、過湿と徒長を避けられます。収穫は「五角7〜8cm・丸12〜15cm」を基準に、平日も観察して採り遅れを防ぎます。硬化を避ける最短ルートは観察頻度の確保です。開花位置が先端に近づくのは草勢低下のサインなので、そのタイミングで少量追肥を挟み、勢いを回復させます。

日常管理のコツ

-

収穫時に実の直下の葉を残し、それより下の葉を整理して風通しを確保

-

花の位置が先端に近づいたら追肥で勢いを回復

-

実が曲がる・イボが出るときは、日照・風通し・水分バランスを見直す

この基本動作を丁寧に回すだけで、莢のサイズが揃い、硬化・曲がり果・着莢不良といったトラブルが目に見えて減ります。

家庭菜園で育てるのは難しいですか?

初めてでも取り組みやすい作物に入ります。暑さに強く、根がよく張るため乾きにもある程度耐え、病害虫の発生頻度も多くはありません。安定収穫の鍵は、季節タイミングと環境づくり、そして短い収穫適期への対応です。具体的には、地温が十分に上がる時期に植え付け、深さのある容器や通気・排水のよい畝で根の呼吸を妨げないこと、水分は「乾いたらたっぷり」で過湿と極端な乾燥の双方を避けることが土台になります。

注意点は二つに整理できます。第一に、低温ストレスの回避です。発芽・初期生育は高温域で安定するため、夜間の冷え込みが残る時期の播種や定植は避けます。第二に、収穫適期が短い点への対応です。開花後の肥大が速く、適期を過ぎると一気に繊維質が進むため、平日も含めた観察体制を整えると失敗が減ります。

プランターでは根域が狭くなるぶん、容器は深型を選び、本数は1株を基本にします。風通しの確保と下葉の整理で蒸れを抑えると、花付きと莢の伸びがそろいやすくなります。施肥は元肥を控えめにし、開花開始後に少量の追肥で生殖成長を支える運用が扱いやすいです。こうした基本管理を守れば、初心者でも収穫は十分狙えます(出典:タキイ種苗 野菜栽培マニュアル「オクラ」 https://www.takii.co.jp/tsk/manual/okura.html)。

硬いオクラ 食べ方の工夫

硬化が進んだ莢は組織内の繊維が発達しており、加熱だけで柔らかさを取り戻すことは難しい一方、下処理と切り方、料理の選択で食べやすさは改善します。まず、塩で板ずりをしてうぶ毛を落とし、香りとぬめりを引き出します。続いて熱湯で30〜60秒のごく短時間だけ下ゆでしてから冷水に取り、急冷で色と食感を保ちます。

切り方は薄い輪切りや斜めの細切りが有効です。断面積を小さくすることで口当たりがやわらぎ、スープ、味噌汁、カレー、炒め物などに馴染みます。さらに、フードプロセッサーやミキサーでピューレ状にしてポタージュやディップ、ドレッシングにすると、繊維感をほぼ気にせず活用できます。天ぷらやかき揚げ、豚肉の肉巻きのように他素材の脂や衣と合わせる調理法も、硬さの知覚を抑える実用的な方法です。

味付けは酸や油脂を活かすとよく馴染みます。レモン汁や酢、オリーブオイル、胡麻油、味噌や醤油ベースの出汁との相性がよく、刻み生姜やにんにく、スパイスを加えると香りで満足感が高まります。硬化果の利用はあくまで救済策であり、次回以降は「若どり基準」「観察頻度の向上」「肥料と水分の過不足の是正」で再発を減らすことが根本対策になります。

家庭菜園 オクラ 固い場合のまとめ

-

収穫の遅れが最大要因で適期は非常に短い

-

五角は7〜8cm、丸は12〜15cmを若どり基準にする

-

真夏は花後数日で適期に達するため毎日観察が有効

-

プランターは深型容器で基本1株、管理に慣れて2株まで

-

肥料は元肥控えめ、開花開始後の少量追肥で整える

-

肥料過多は濃緑巨大葉と節間伸び、肥料不足は小葉と色抜け

-

水は乾いたらたっぷり、過湿と極端な乾燥の両方を避ける

-

下葉整理で風通しを確保し、病害と蒸れを抑える

-

密植は畑なら有効だがプランターでは過密に注意

-

丸オクラなど品種選びで硬化リスクを低減できる

-

硬化した実は薄切りやピューレ化で食べやすくする

-

受け皿に水をためず、排水性の高い培養土を使う

-

花位置が先端に近づいたら追肥で勢いを補う

-

収穫時はハサミを使い、実直下の葉を残して整枝

-

来季は適期播種と毎日収穫体制で再発を防ぐ

最後までお読みいただきありがとうございます。