この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園でにんにくを育てていると、いつ収穫するのがベストなのか悩む方は多いのではないでしょうか。葉が黄変してきた時期や花茎の伸び方など、収穫時期を見極めるサインはいくつもあります。本記事では、収穫が早すぎて失敗するケースや収穫遅れを防ぐ方法、花と収穫の関係、関東での収穫時期の目安、さらに効率的な収穫方法や保存の流れまで詳しく解説します。にんにくの芽の収穫時期や大きく育てるための管理ポイント、収穫後の乾燥や保存のコツ、何日干せばいいかの目安、収穫時期の見極め方、いつ掘ったらよいかの判断基準も紹介するので、地域や天候の違いによる迷いを解消できます。

-

葉色や茎の状態から収穫時期を見極める実践基準

-

地域別と関東の収穫カレンダーとサイン

-

花芽やにんにくの芽の扱いと収穫方法・後処理

-

乾燥日数の目安と長持ちさせる保存手順

家庭菜園 にんにく 収穫時期の基本

-

収穫時期の見極め方は?

-

収穫時期 関東のサイン

-

いつ掘ったらいい?

-

収穫 早すぎた・収穫遅れ対策

-

収穫時期 花の前にすべきこと

-

収穫方法と道具の基本

収穫時期の見極め方は?

カレンダーの目安だけでなく、株の生理状態と天候の組み合わせで判断すると失敗が減ります。基本線は次の通りです。葉の三〜五割が黄変し、外葉が自然に倒れ始める頃が適期になりやすく、根元の首(葉鞘が重なる部分)が硬直からやや柔らかい感触に変わり、球のお尻(茎盤)が丸みから平坦に近づいたら合図と捉えられます。雨直後は土が締まって球を傷めやすいため、二〜三日晴天が続き畝土が乾いた日を狙うと安全です。

株間で生育差が出やすい作物のため、全面収穫の前に必ず数株の試し掘りを行い、鱗片の充実度、外皮の締まり、茎盤の形状を確認します。とくに裂球(球割れ)の兆候が見えたら、乾いたタイミングで一気に収穫へ移行します。逆に未熟で小ぶりな株が多い場合は数日おいて再評価すると歩留まりが向上します。

判断を精緻にするチェックポイント

-

葉色の割合だけでなく、倒伏の進み具合と首の緩みを同時に観察する

-

茎盤が「丸→平坦」へ移行しているかを指で触れて確認する

-

外皮が湿っぽい場合は熟度不足の可能性があり、乾いた紙のような手触りに近づくと充実が進んでいるサイン

-

連日の高温や長雨など気象イベント後は進み方が急変するため、間隔を詰めて見回る

乾燥工程(キュアリング)の良否は保存性を大きく左右します。乾いた日に掘り上げて余分な水分を持たせないこと、初期乾燥は風通しのよい日陰でじっくり行うことが貯蔵トラブルの抑制につながります(出典:農研機構 ニンニク周年供給のための収穫後処理マニュアル https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/045870.html)。

地域別の概ねの収穫時期

| 地域区分 | 収穫期の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 暖地 | 5月下旬〜6月下旬 | 早生品種や暖冬年は前倒し傾向 |

| 中間地(関東甲信など) | 6月上旬〜6月下旬 | 梅雨入り前の晴天を優先 |

| 寒冷地 | 6月下旬〜7月上旬 | 生育がゆっくりで遅れやすい |

収穫時期 関東のサイン

関東の秋植え作型では、標準年で6月上旬〜下旬が適期帯に入ります。サインは単独でなく重ねて捉えるのがコツです。葉の三〜五割黄変、外葉の倒伏、首の緩み、茎盤の平坦化が同時に観察でき、かつ二〜三日の晴れ間で畝土がカラッとしている状況が揃えば、収穫に踏み切る根拠が強まります。

年次変動にも注意が必要です。春先の高温・乾燥で前進し、5月下旬に早まる年もあれば、低温や長雨で遅れる年もあります。畝の向きや風の通り道、排水性の差で同一圃場内でも熟度がずれるため、畝端から数株ずつ試し掘りして成熟ピークを推定し、2〜3回に分けて本収穫を組むとロスが減ります。とくに梅雨入りが近づく時期は、予報も併せて「晴天の収穫窓」を前広に確保しておくと、乾燥工程までスムーズに運べます。

いつ掘ったらいい?

露が乾く午前遅め〜午後の乾いた時間帯が作業性と品質を両立しやすいタイミングです。土が湿っていると外皮が剥離しやすく、首から折れたり球を傷めたりする原因になります。次のチェックを満たすかを最終判断の基準にしてください。

-

葉の黄変が三〜五割、外葉の倒伏が見られる

-

茎盤(球の底)が「丸」から「平ら」に近づいている

-

首がきゅっと締まった硬さから、やや緩んだ感触に変化している

-

直近二〜三日が晴れで、畝土が手で崩れる程度に乾いている

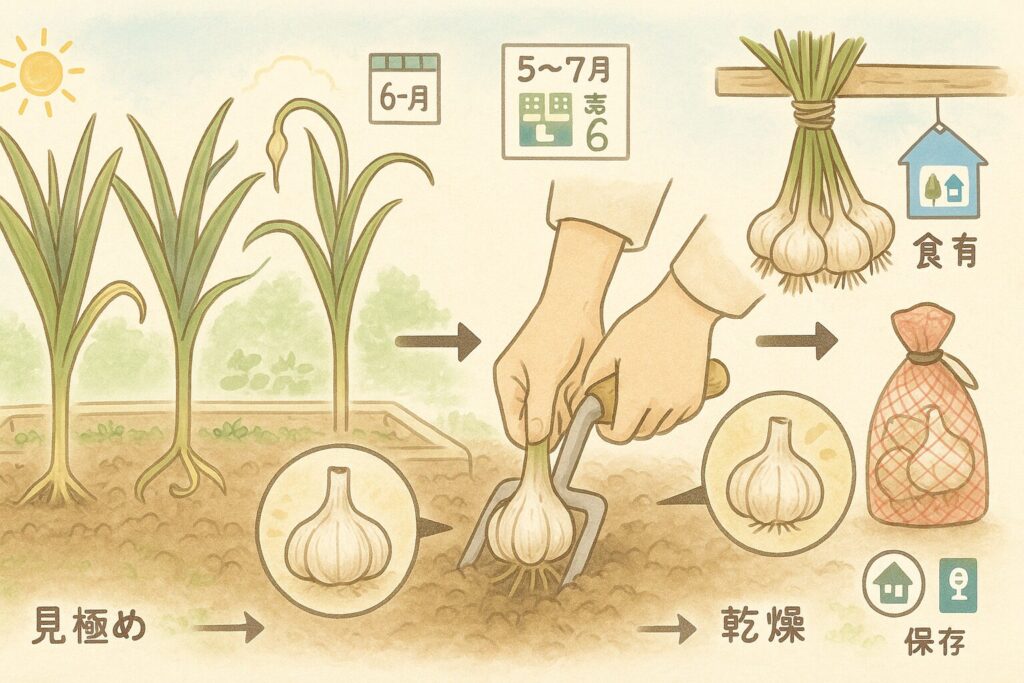

これらが揃えば、株元から少し離してフォークや移植ゴテを差し込み、周囲の土をほぐしてから茎元を持って真上に抜きます。過湿で泥が絡む状況、強風で茎があおられる状況、直射の高温で作業者の負担が大きい時間帯は、品質と安全の両面で回避する判断が賢明です。掘り上げ後は土を払って並べ、天候に応じて天日と日陰を使い分けながら乾燥工程へ速やかに移行すると、貯蔵性の高い仕上がりにつながります。

収穫 早すぎた・収穫遅れ対策

栽培カレンダーよりも株の熟度が先行・遅行することは珍しくありません。起こり得るリスクと対処を、保存性や品質への影響まで踏み込んで整理します。

早すぎた場合の影響とリカバリー

未熟収穫の球は、鱗片が小さく外皮(スキン)が薄いため、乾燥中や保存中の水分ロスが大きく、微生物侵入のリスクも上がります。長期保存に向かないため、用途を素早く切り替える判断が肝心です。

-

推奨用途:生にんにくとしての短期消費、みじん切り・すりおろしの冷凍ストック

-

乾燥の扱い:一次乾燥は短めにとどめ、外皮を過度に傷めないよう日陰の送風乾燥を優先

-

調理上の注意:香り成分が穏やかなため、香味油やマリネなど風味を活かす使い方が適しています

遅れた場合の影響とリスクカット

収穫遅れは裂球(皮の割れ)や外皮剥離につながり、雨期と重なると乾燥工程で腐敗が増えます。圃場で割れ株が散見され始めたら、好天の収穫窓に合わせて一気に掘り上げる計画へ切り替えます。

-

選別:軽微な割れで健全なものは早食い用へ、長期保存ロットからは除外

-

乾燥導線:掘り上げ→泥落とし→日陰吊りの動線を事前に確保し、雨天回避を最優先

-

再発防止:段階的な試し掘りの頻度を増やし、止め肥(2〜3月)の遅れや密植を見直す

進行度を数値で把握する簡易指標

-

葉の黄変率:30〜50%を超えたら要注意(早取り・遅れの判定基準を厳密化)

-

首の緩み:硬→やや柔の転換点で収穫準備、完全に柔らかい個体の増加は遅れサイン

-

茎盤形状:丸→平坦(平坦化が広く確認できたら本収穫へ)

収穫適期を外した後の最大の分岐は乾燥(キュアリング)の質です。水分量の多い株や割れ株ほど、直射を避けた通風乾燥で外皮を守ることが保存性の鍵とされています(出典:農研機構 ニンニクの収穫後処理マニュアル https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/045870.html)。

収穫時期 花の前にすべきこと

春の伸長期に入ると花茎(トウ)が抽出し、蕾の形成に養分が配分されます。球肥大を優先するなら、蕾が硬く締まった段階での摘み取りが有効です。

摘み取りのタイミングと理由

-

目標ステージ:蕾が閉じ、花茎が軽く曲がる頃(軟らかく、作業性と食味が良い)

-

生理的背景:光合成産物が蕾側へ回る前に介入すると、土中の鱗茎への配分が維持されやすい

-

時刻・天候:露が切れた乾いた午前中。切り口を乾かしやすく、病害侵入リスクを抑えられます

作業のコツと注意点

-

手順:花茎を指で折り取るか、清潔な刃物で根元からカット

-

併行観察:花茎の伸びと同時に、葉色・首の緩み・茎盤の平坦化もチェックリスト化

-

取り遅れ回避:圃場のばらつきに合わせ、伸びの早い株から順次対処

副産物としての活用

摘んだ花茎は可食部です。繊維化が進む前の段階は香りが穏やかで、炒め物や浅漬け、オイルコンフィなどに適しています。可食の活用はムダを減らしつつ、摘み取り作業のインセンティブにもなります。

収穫方法と道具の基本

引き抜き時の損傷は、保存中の腐敗や劣化の起点になりやすいため、道具と動作の最適化が品質管理の核心になります。

推奨ツールと使い分け

-

園芸フォーク・移植ゴテ:株元から5〜10cm外側に差し入れ、テコで土をほぐす

-

小型スコップ:重い土や粘性土での補助に有効。球の直下をえぐらない角度で使用

-

手袋:樹液や擦過傷から手肌を保護し、グリップ力も安定

ダメージを抑える抜き方

-

株の周囲を緩める:根域を広めにほぐして抵抗を減らす

-

茎元を保持:真上方向にゆっくり引き抜き、ねじらない

-

球を支える:土が重い場合は片手で球を支えて外皮の剥離を防止

掘り上げ直後の処理

-

土落とし:強く擦らず、乾いた土をやさしく払う(外皮損傷は貯蔵リスク)

-

根の整理:根先を短く切り詰め、通風を確保

-

茎の長さ:初期乾燥までは長めに保持し、水分発散をコントロール。一次乾燥後に約10cmへ整えると扱いやすくなります

作業環境の最適化

-

路線(動線)設計:掘り上げ→仮置き→乾燥場所への搬出を一直線に

-

天候対応:強風・高温・過湿時の作業は品質・安全両面で避け、露の乾いた時間帯を基準にする

-

ロット管理:畝や熟度ごとに束分けし、乾燥・保存での混在を避けると品質のバラつきを抑えられます

適切な道具と一貫した手順は、外観品質だけでなく乾燥効率と貯蔵性にも直結します。作業標準を現場で共有し、年次で微調整していく運用が、歩留まりの安定に寄与します。

家庭菜園 にんにくの収穫時期の実践

-

にんにくの芽 収穫時期の目安

-

大きく育てるために押さえる点はどこ?

-

何日干せばいい?乾燥の目安

-

収穫後の処理と収穫 保存

-

まとめ:家庭菜園 にんにく 収穫時期

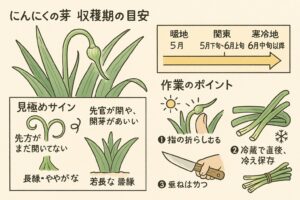

にんにくの芽 収穫時期の目安

葉の勢いと花茎の伸長ステージを観察すると、無理のないタイミングをつかみやすくなります。にんにくの芽(花茎)は、先端がくるりと曲がり始めて蕾が固く閉じている段階が柔らかく食べやすい目安です。暖地では5月、関東では5月下旬〜6月上旬、寒冷地では6月中旬以降が目安になります。蕾が固い段階で切り取ると筋っぽさが少なく、香りと食感のバランスが良好です。

花茎の摘み取りには、食味の確保だけでなく、球の肥大を促す効果も期待できます。花の形成に光合成産物が回る前に介入することで、土中の鱗茎への配分を維持しやすくなるためです。葉色や花茎の伸びを見ながらタイミングを逃さないことが大切です。株ごとに生育差が出るため、早めに伸びた数株から順に摘み取り、残りの株は後追いで球肥大を伸ばしていくイメージで管理します。

見極めを助ける具体的サイン

-

先端のカールが始まり、蕾がまだ開いていない

-

花茎は指で軽くしなる硬さで、折れずに曲がる

-

葉色は濃緑〜やや明度が落ち始めた段階で、過度な黄変はまだない

作業のポイント

-

露の切れた午前中に作業すると切り口が乾きやすいです

-

指で折り取るか清潔な刃物で根元からカットします

-

食用にする場合は、繊維化が進む前に冷蔵で数日以内、または下茹でして冷凍保存すると扱いやすいです

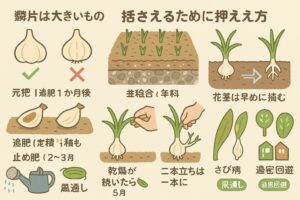

大きく育てるために押さえる点はどこ?

大球化には、植え付けから春先の管理までを一貫して最適化することが鍵となります。鱗片はできるだけ大きいものを選び、株間はおよそ15cm、条間25cmを確保します。土壌は排水性を高め、畝立てや鉢底石の活用で過湿を避けます。元肥はバランス型を適量にし、止め肥は球の肥大が始まる前の2〜3月に済ませます。遅い追肥は貯蔵性低下や腐敗の誘因になりやすいため避けます。

春の長雨期は、さび病や春腐病の発生が増えやすい時期です。風通しの確保、過密植えの回避、そしてこまめな見回りが予防に直結します。花茎は前述のとおり早めに摘み、二本立ちが出た株は小さいほうを間引いて一本立ちに整えます。晴天続きの5月は水切れで肥大が止まりやすいので、土が乾く期間が続いたら適度に潅水して生育をつなぎます。

肥培管理の目安(プランター・畑共通の考え方)

| 項目 | タイミング | 目安と狙い |

|---|---|---|

| 元肥 | 植え付け時 | 緩効性の窒素・リン酸・カリをバランスよく配合 |

| 追肥① | 定植後約1か月 | 葉数を確保して越冬体制を整える |

| 止め肥 | 2〜3月 | 肥大開始前に完了し、遅肥を避けて貯蔵性を守る |

病害の初期サインと初動

-

さび病:葉に橙色の小斑点。見つけ次第、風通し改善と病斑葉の除去を優先します

-

春腐病:葉の黄化・軟化。過湿を避け、症状株は周囲の土ごと圃場外へ持ち出します

何日干せばいい?乾燥の目安

掘り上げ後の乾燥(キュアリング)の良否は、保存性を大きく左右します。基本の流れは次の通りです。

-

晴天が続く見込みなら、畑で二〜三日ほど並べて天日干しします

-

その後、風通しのよい明るい日陰に移し、ひもで束ねて吊るします

-

外皮のぱりっとした感触と重さの低下(収穫時から三〜四割減が目安)を指標に、一〜二週間程度で一次乾燥を完了します

湿度が高い時期や雨続きの場合は、最初から軒下や室内の風通しのよい日陰で乾燥させると安心です。根と葉は完全乾燥の前に短く整えるとカビのリスクを抑えられます。乾燥が不足すると保存中の腐敗が増える一方、過度の直射は皮焼けや品質低下の原因になるため、天候に合わせて日向と日陰を使い分けるとよい結果につながります。

仕上がりを見極めるチェックリスト

-

外皮:手で触れると紙状に乾き、破れにくい

-

首部:内部の水気が抜け、指でつまんでもべたつかない

-

重量:収穫直後比で約30%の減少を確認できる。それ以上減る場合もある

乾燥工程の推奨手順や品質評価の考え方は、研究機関の資料でも整理されています。保存性の高い仕上げを目指す際の指標として参考になります(出典:農研機構 ニンニク周年供給のための収穫後処理マニュアル https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/045870.html)。

収穫後の処理と収穫 保存

掘り上げ直後の扱いで、その後の保存性が大きく変わります。まずは乾いた状態で土を軽く払い、泥をこすり落としすぎて外皮(スキン)を傷つけないよう丁寧に扱います。洗浄は避け、乾燥工程(キュアリング)を阻害する水分を持ち込まないことが肝心です。次に選別を行い、傷や裂球があるもの、首が極端に柔らかいものは長期保存から外して早食い用へ回します。一次乾燥を終えたら、茎はおよそ10cm残して切り、根も短く整えます。ネット袋や編み束にまとめ、風通しのよい冷暗所に吊るして保管します。直射日光と高温多湿は劣化を早めるため、キッチンの熱源近くや日向は避けてください。

保存方法は常温吊りに加え、用途に合わせて加工や冷凍を組み合わせると無駄が出にくくなります。オイル漬け・しょうゆ漬けなどは必ず清潔な容器で仕込み、冷蔵で短期間のうちに使い切る体制にします。油中は酸素が乏しく、低酸性条件になりやすいため、食品衛生上の配慮が不可欠とされています(出典:厚生労働省 ボツリヌス食中毒に関する情報 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/03-4.html#:~:text=%E3%83%9C%E3%83%84%E3%83%AA%E3%83%8C%E3%82%B9%E9%A3%9F%E4%B8%AD%E6%AF%92%E3%81%AF%E3%80%81%E3%83%9C%E3%83%84%E3%83%AA%E3%83%8C%E3%82%B9%E8%8F%8C,%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E6%AE%BA%E8%8F%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82)。冷凍は一片ずつ皮付きのまま、または刻んで薄く平らにしておくと、必要量だけ折って使えるため便利です。生にんにくは水分が多く腐敗しやすいため、乾燥工程を経た球と使い分けると管理が容易になります。

乾燥・整形の具体手順の目安

-

一次乾燥:晴天が続く見込みなら畝上で2〜3日並べて天日干し

-

二次乾燥:明るい日陰で通風乾燥を1〜2週間、外皮が紙状に乾き、重量が収穫時比30〜40%減を目安に完了

-

整形:二次乾燥後に茎を約10cm、根を短く揃え、ホコリを払う程度に清掃

劣化サインと早期対応

-

首部のべたつきや異臭:乾燥不足の可能性、直ちに通風乾燥へ戻す

-

斑点やカビ:該当球は廃棄、周辺ロットの換気強化

-

早期発芽:保管温度の高止まりが原因になりやすく、より涼しい場所へ移動

保存環境の目安

| 方法 | 温度の目安 | 期間の目安 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 吊り下げ常温 | 涼しく乾いた場所 | 数週間〜数か月 | 風通しを確保し直射日光を避ける |

| 冷蔵(加工) | 冷蔵庫内 | 数週間 | 容器と漬け液の衛生管理を徹底 |

| 冷凍 | −18℃帯 | 数か月 | 小分けで酸化と霜の付着を抑える |

長期保存をねらうロットは、湿度の高い日は庫内の換気回数を増やし、束の間隔を広げて通風を優先します。常温吊りは気温の変化を受けやすいため、猛暑日や梅雨の長雨期は一時的に保管場所を変更する柔軟さも有効です。加工・冷凍・常温吊りを併用し、消費計画に沿って在庫を回すことで、香りと食味を長く保てます。

まとめ:家庭菜園 にんにく 収穫時期

-

葉の三〜五割黄変と首の緩みが収穫の主要サイン

-

茎盤が平らに近づいたら晴天日に掘り上げる

-

関東はおおむね六月上旬から下旬が適期

-

直近二〜三日の晴れと土の乾き具合を重視

-

早すぎた球は早食いか冷凍に回して活かす

-

遅れた球は割れやすく長期保存から外して選別

-

花茎は蕾が固い段階で摘み取り肥大を促す

-

引き抜きは周囲をほぐして真上に抜き傷を防ぐ

-

にんにくの芽は蕾が固い時期に収穫して食用に

-

大きく育てるには止め肥の適期化と間引きが鍵

-

乾燥は天日二〜三日後に日陰吊りで仕上げる

-

外皮の乾きと重量減少が乾燥完了の目安になる

-

保存は涼しく乾いた風通しのよい場所で吊るす

-

加工保存は衛生管理を徹底し短期消費を基本に

-

梅雨入り前の段取りで収穫から乾燥までを円滑に

最後までお読みいただきありがとうございます。