この記事にはプロモーションが含まれています。

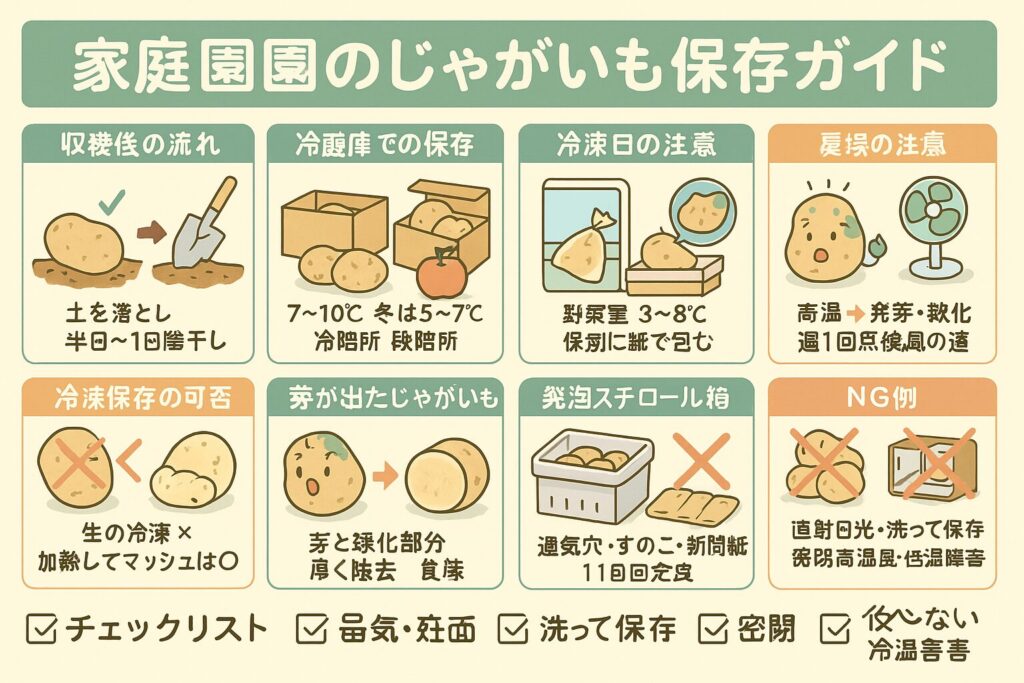

家庭菜園のじゃがいもの保存方法に悩む方に向けて、収穫後の流れ、常温保存のコツ、冷蔵庫での保存手順、夏場に避けたい注意点、冷凍保存の可否、りんごを使った長期保存の工夫、芽が出たじゃがいもの扱い方、発泡スチロール箱の活用可否までを整理します。家庭菜園でじゃがいもを長期保存するにはという疑問に応えるため、収穫したらどう保管すればよいか、掘った後はどれくらい乾かすべきかといった基本も丁寧に解説します。

-

収穫直後からの乾燥と保管手順が具体的に分かる

-

季節別の常温保存と保存方法冷蔵庫の使い分けが分かる

-

冷凍保存の可否と実用的な代替手段が分かる

-

芽や緑化の安全対策とりんご活用の要点が分かる

家庭菜園 じゃがいも 保存方法の基本

-

収穫したらどう保管すればいい?

-

掘ったらどれくらい乾かせばいい?

-

常温保存の適温と場所選び

-

保存方法 夏場の発芽対策

-

家庭菜園でじゃがいもを長期保存するには?

収穫したらどう保管すればいい?

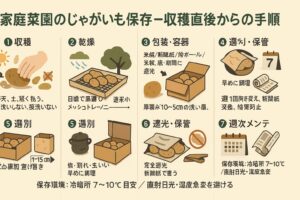

掘り上げ後の扱いで保存の良否が大きく変わります。まず、晴天が続く日を選んで収穫し、芋は水洗いをせずに手で土を軽く払います。皮は薄く傷つきやすいため、地面へ投げ置く、密なコンテナで強く擦れ合うといった扱いは避けます。表皮に微細な傷が増えると、そこから水分が抜けやすくなり、腐敗やしなびの起点になりやすいからです。

乾燥は風通しのよい日陰が基本です。地面に直置きせず、通気するメッシュトレーやすのこ上に一層で並べます。乾燥後は紙袋、新聞紙、段ボール、米袋など遮光しつつ通気性のある資材へ移し、容器の底・側面・芋の層の間に新聞紙を挟んで湿気の緩衝材とします。層を厚く積みすぎると下層の温度・湿度が上がり、腐敗が連鎖しやすくなるため、10~15cm程度の浅い層を複数箱に分けると安定します。

保管開始時に必ず選別を行い、傷芋・割れ・虫食い・極端な打撲がある芋は健全芋と分離します。そうした芋はエチレンや湿気の影響を受けやすく、周囲の芋の劣化を誘発しやすいため、早めに加熱調理で使い切る運用が無難です。照明や日光による緑化(クロロフィル生成)とそれに伴うグリコアルカロイド増加を避けるため、保管場所は完全遮光または厚手の新聞紙で覆い、光漏れを断ちます。週1回を目安に箱ごと向きを変える、新聞紙を交換するなど軽い手入れを加えると、結露の偏りを抑えられます。

掘ったらどれくらい乾かせばいい?

乾燥の目的は、付着水分を飛ばし、表皮組織を落ち着かせて微傷部の水分活動を下げることにあります。目安は、手触りがさらりとし、土が容易に払える状態になるまでの半日~1日です。高湿・にわか雨・夜露が見込まれる時期は、通気が確保できる軒下や屋内に移し、1~2日に延長します。風量は「微風で紙片がゆっくり揺れる程度」が目安で、扇風機は弱運転・首振りで局所的な乾きムラを避けます。

乾燥時の大敵は光と過乾燥です。光(とくに直射や強い照明)に当てると緑化とともにソラニン・チャコニンなどの天然毒素が増えやすいとされています。したがって、遮光しつつ風が抜ける環境に一層で並べる方法が理にかないます。なお、緑化や芽の部分は除去して調理する必要がありますが、健康影響や予防に関する一次情報は公表されています(出典:農林水産省 じゃがいもによる食中毒を予防するために https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/naturaltoxin/potato.html)。

乾き過ぎると収縮によるしわや内部の空洞化が進むため、強い温風や直射日光は避けます。乾燥完了の判断は、表皮の光沢が落ち着き、手で軽く擦っても湿り気が移らないこと、カットテストで切り口に余分な水分がにじまないことが基準になります。乾燥後は速やかに遮光容器へ移し、保管温度帯に合わせた環境へ切り替えてください。

常温保存の適温と場所選び

常温保存は秋~春の涼期に適し、目安温度は7~10℃の冷暗所です。冬季は5~7℃が風味維持に向くとする資料もあり、甘味や食感のバランスを保ちやすい帯域です。4℃を下回ると低温障害(糖化の進行、揚げ色の悪化など)のリスクが高まる一方、15℃を超えると発芽や呼吸熱の上昇で劣化が早くなります。湿度は60~85%の範囲が扱いやすく、過湿は腐敗、過乾はしなびを招きます。結露や温度変動の大きい玄関脇、外気の冷風が直接当たる床下換気口の近く、熱源に近い棚は避けます。

容器は段ボール、木箱、米袋などの通気性資材が好適です。プラコンテナを用いる場合は、内側を新聞紙で覆い、光と冷気の直当たりを防ぎます。層間に新聞紙を挟み、1箱あたりの重量は移動しやすい10~15kg以下に抑えると日々の点検が容易です。りんごを1個添える方法は、エチレンの作用で発芽抑制が期待できますが、過熟果や傷果は避け、香り移りが気になる場合は薄いポリ袋に入れて穴を数か所開け、箱の隅に併置します。週1回の巡回で、芽の動き、しなび、黒斑や柔らかさを確認し、異常個体は即時に除去してください。

下表は家庭での保管判断に役立つ整理です。

| 保管環境 | 目安温度 | 相対湿度の目安 | 推奨資材 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 冬季の室内冷暗所 | 5~7℃ | 60~80% | 段ボール+新聞紙 | 外気の冷風直当たりを避ける |

| 秋・春の納戸・床下収納 | 7~10℃ | 60~75% | 木箱・米袋 | 温度変動の少ない場所を選ぶ |

| ガレージ・物置 | 7~12℃ | 60~75% | 米袋二重+新聞紙 | 結露や小動物の侵入対策を行う |

りんご併置の有無にかかわらず、最も効果的なのは定期点検と早期除去です。以上の管理を徹底することで、家庭規模でも安定した常温長期保存が期待できます。

保存方法 夏場の発芽対策

気温と湿度が高い夏場は、呼吸量の増加と発芽刺激が重なり、早期に芽や軟化が進みます。室温管理が難しい住環境では、温度変動が小さい野菜室の活用が妥当です。一般的な家庭用冷蔵庫の野菜室は約3〜8℃、冷蔵室は約2〜5℃とされ、じゃがいもは4℃前後で低温障害(糖化や食感劣化)が起きやすいとされるため、野菜室の方が適しています。実際の庫内は開閉頻度や詰め込み具合で変わるため、温度計でスポット確認しておくと管理精度が上がります。

収納時は、いきなり大袋へまとめず、1個ずつ新聞紙やキッチンペーパーで包んだうえで薄手のポリ袋に入れ、袋口は完全密閉にせず軽く折り返します。これは冷気の直当たりや結露を避けつつ、微量の換気を確保するためです。袋の外側に吸湿紙を一枚添えると、開閉時に入った余分な水分を逃しやすくなります。野菜室内での置き場は、冷気吹き出し口の直前や背面壁の結露しやすい場所を避け、棚の中央〜手前寄りに平置きします。積み重ねは2段まで、層の間に紙を挟むと温湿度のムラを抑制できます。

発芽抑制の観点では、りんごの放出するエチレンにより芽の伸長が緩やかになる報告が知られていますが、香り移りや同居野菜の追熟促進という副作用もあるため、併置する場合は小穴を開けた薄袋に入れ、箱の隅に限定配置するとバランスが取りやすくなります。週1回の点検では、次の順で確認すると見落としが減ります。まず臭い(異臭の有無)、次に触感(柔らかさ・湿り気)、最後に視認(芽・緑化・黒斑)。異常個体は即時に除去し、包材はその都度交換してください。

緑化部位や芽には天然毒素(ソラニン、チャコニン)が多く含まれるとされています。家庭での予防と除去の要点、加熱で分解されにくい点などは公的な一次情報で解説されていますので、保管・調理前に確認しておくと安心です(出典:農林水産省 じゃがいもによる食中毒を予防するために https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/naturaltoxin/potato.html)。

温度と湿度は常にトレードオフです。乾き過ぎを恐れて完全密閉にすると結露→腐敗を招き、開放し過ぎるとしなびます。包材による緩衝+軽い通気+定期点検という三つ巴で、夏の数週間〜数か月の品質を安定させるイメージで運用すると管理がしやすくなります。

家庭菜園でじゃがいもを長期保存するには?

長く保たせるための土台は、適温・遮光・適度な湿度・通気・選別という五つの柱です。まず収穫直後に一次選別を行い、傷・打撲・虫食い・過熟の個体を分離します。健全芋のみを保管対象とし、段ボールや木箱、米袋など通気性のある容器へ浅く平置きします。層間に新聞紙を挟み、1箱あたり10〜15kg以内、層の厚みは10〜15cmを上限にすると、内部の温湿度上昇を抑えられます。遮光は徹底し、光漏れのある納戸や蛍光灯直下は避けます。

春どりを夏越しする場合は、室温が最も低い部屋の隅に設置し、床面からの熱を避けるため木製すのこを敷きます。上面は新聞紙や黒い不織布でゆるく覆い、光を遮りつつ通気を確保します。温度の目安は7〜12℃が扱いやすい範囲で、15℃を超える期間が続く地域では、ピーク時のみ野菜室へローテーション保管する二段構えが現実的です。一方、秋どりは休眠期間が短い品種が多いため、寒さのある屋内廊下や玄関の内側など5〜10℃帯を活用し、保存は冬〜早春の短期〜中期に割り切ると管理が容易です。必要分のみを野菜室へ移動し、使い切りサイクルを短く刻むと芽の伸長に先回りできます。

運用面のコツは、カレンダーに点検日を固定し、毎週同じ曜日に箱の天地を入れ替え、新聞紙を交換することです。早期兆候(微かな異臭、局所の湿り、芽の先端の透明化)を拾えれば、腐敗の連鎖を未然に断てます。りんごの併置は発芽抑制の一助になり得ますが、過熟果は逆効果になりやすいため、鮮度の良い小玉を1箱1個に留め、必ず小穴を開けた袋に入れてください。保管量が多い場合は箱ごとに採り出し週を割り当て、先入れ先出しを徹底します。

季節と場所の目安は次のとおりです。

| 収穫期と目的 | 推奨温度帯 | 主な置き場所 | 管理ポイント |

|---|---|---|---|

| 春どりを夏越し | 7〜12℃ | 室内で最も涼しい部屋の隅、床上のすのこ上 | 遮光徹底、浅積み、野菜室への一時退避でピーク回避 |

| 秋どりを冬越し | 5〜10℃ | 寒い屋内廊下・玄関内側・物置(結露少) | 短期〜中期保存に割り切り、必要分のみ冷蔵ローテ |

| 通年の最終手段 | 3〜8℃ | 冷蔵庫の野菜室 | 個別包装+薄袋、吹出口を避ける、週1点検 |

異常が1個でも見つかった場合は、同じ層の芋を全て確認し、怪しい個体はまとめて隔離します。対処を後回しにすると、目に見えないレベルの腐敗が短時間で拡大しやすく、結果的に廃棄量が増えます。以上の運用をルーティン化できれば、家庭菜園規模でも安定した長期保存が現実的になります。

家庭菜園 じゃがいも 保存方法の実践

-

保存方法 冷蔵庫と冷凍保存の比較

-

芽が出たじゃがいも 保存方法の要点

-

長期保存方法 りんごの活用法

-

発泡スチロール 保存の可否

-

長期保存方法 農家の実践例

-

家庭菜園 じゃがいも 保存方法の要約

保存方法 冷蔵庫と冷凍保存の比較

野菜室は夏季の頼れる避難先です。一方で、4℃未満の環境ではでんぷんの糖化が進み、甘味増と揚げ調理時の焦げやすさにつながることがあるとされています。甘みを活かす料理(粉ふき、ポトフ、ジャガバタ)には向き、フライドポテトでは色づきが強くなりやすい、と理解して使い分けます。

冷凍保存は生芋のままでは組織破壊で食感低下が目立ちます。実用上は加熱してからの冷凍が現実解です。マッシュや下ゆでキューブは、解凍せず直接スープやグラタンに投入しやすく、忙しい日の時短に寄与します。

以下に各保存法の要点を整理します。

| 方法 | 温度の目安 | 期間の目安 | 向く用途 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 常温(冷暗所) | 7〜10℃(冬は5〜7℃) | 2〜4か月程度 | まとめ置き | 高温期は発芽・腐敗が進みやすい |

| 野菜室 | 3〜8℃ | 約3か月が目安 | 夏越し、計画保存 | 4℃未満だと糖化し揚げ物が色づきやすい |

| 冷蔵室 | 2〜5℃ | 数日〜1週間 | 一時保管 | 低温障害や糖化により品質変化が出やすい |

| 冷凍(加熱後) | −18℃以下 | 約1か月 | マッシュ、スープ具材 | 生のまま冷凍は食感劣化が大きい |

芽が出たじゃがいも 保存方法の要点

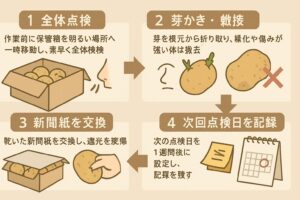

保管中のじゃがいもは、温度上昇と光の刺激で芽が伸びたり皮が緑化しやすくなります。芽や緑化部には天然の配糖体であるソラニンやチャコニン(総称してグリコアルカロイド)が増えやすいとされ、苦味やえぐみの原因になるほか、摂取量が多いと体調不良につながるおそれがあります。調理に使う場合は、芽の根元とその周囲、緑色に変化した皮と肉質部分を厚めに切り落とし、残る苦味や異臭の有無を確認します。加熱で完全に分解されにくいという情報が公表されているため、下茹でや長時間加熱での安全化を過信しない姿勢が求められます(出典:農林水産省 じゃがいもによる食中毒を予防するために https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/naturaltoxin/potato.html)。

再発防止には、保管容器内の温度を下げ、光を遮断し、通気を確保する三点が要になります。小さな突起の段階で芽かきを行うと、芋の養分の消耗を抑えられます。選別の際は、指で押して柔らかい個体、異臭がある個体、表皮に黒い斑点や水浸状のしみが出た個体を優先的に取り除いてください。小児や高齢者、妊娠中の方がいる家庭では、緑化が進んだ芋や強い苦味を感じる芋は無理に利用しない運用が安全側です。保管中は週1回を目安に点検し、新聞紙やキッチンペーパーの交換で余分な湿気を逃がすと状態が安定します。

芽かき・選別のステップ

点検の手順をあらかじめ決めておくと、短時間でも見落としが減ります。次の流れをルーティン化すると効率よく品質を保てます。

作業前に保管箱を明るい場所へ一時移動し、素早く全体点検

芽を根元から折り取り、緑化や傷みが強い個体は撤去

乾いた新聞紙を交換し、遮光を復帰

次の点検日を1週間後に設定し、記録を残す

上記のうち「全体点検」では、視覚だけでなく嗅覚と触感も使います。まず箱を開けて異臭の有無を確認し、数個を抽出して硬さと表面の乾き具合を確かめます。芽の除去は包丁で深めにえぐるか、指で根元から折り取りますが、芽基部の変色した組織は残さないことが肝心です。記録はメモアプリや箱に貼った付箋で十分で、点検日・交換した紙材・廃棄個数を控えておくと、劣化ペースの把握と保管環境の見直しに役立ちます。作業後は速やかに遮光を復帰させ、直射日光や照明の直当たりを避けて保管します。

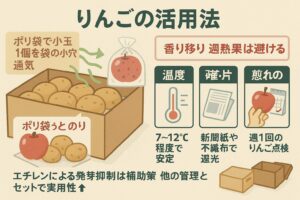

長期保存方法 りんごの活用法

りんごが放出するエチレンは成熟ホルモンとして作用し、じゃがいもの発芽を抑える方向に働くことが知られています。家庭で試す場合は、香り移りと湿気移行の両リスクを抑える配置が要点です。りんごは薄手のポリ袋や紙袋に入れて小さな穴を数か所開け、じゃがいもの層と直接接しない位置に置きます。量は箱1つにつき小玉1個程度で十分で、過熟りんごは水分放出と香気移行が強まるため避けてください。

運用にあたっては、エチレンによる効果は温度管理や遮光、通気の代替にはなりません。あくまで補助策として、次の管理とセットで使うと実用性が高まります。温度は7〜12℃程度を目安に安定させ、光は新聞紙や不織布で遮ります。通気は段ボールや木箱の通気孔、層間の新聞紙で確保します。週1回の点検では、りんごの硬さや表面のハリも確認し、柔らかくなったら交換します。こうした小さなメンテナンスの積み重ねが、長期保存の成否を左右します。

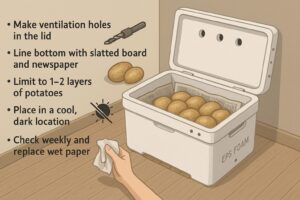

発泡スチロール 保存の可否

発泡スチロール箱は断熱性に優れ、外気温の急な上下から芋を守るという意味で有効な“シェルター”になり得ます。特に夏の高温ピークや冬の放射冷却の時間帯に、箱内の温度変動を緩和できる点は利点です。一方で素材の特性上、気密性が高く水蒸気がこもりやすいため、箱内の露点(空気が飽和して結露する温度)に達しやすく、結果として結露→皮面の濡れ→微生物増殖という負の連鎖を招くおそれがあります。また、匂いがこもると異臭の早期発見を妨げる懸念もあります。したがって、使うなら通気と吸湿を意識した工夫を必ず組み合わせる必要があります。

発泡スチロール保存のコツ

蓋に数か所の通気穴を設け、湿気を逃がす

箱底にすのこ状の当て板と新聞紙を敷き、結露と接触水分を減らす

芋は1〜2層までに留め、層間に新聞紙を挟む

冷気の直当たりを避けつつ、冷暗所に箱ごと設置する

週1回は開けて状態を確認し、湿った紙は交換する

これらを実施すると、箱内の温湿度ムラが緩和され、カビや腐敗のリスクを抑えられます。通気穴は鉛筆の芯程度の径で数か所、側面にも1〜2か所設けると空気の入口と出口ができ、効率的に湿気が抜けます。底上げのすのこは5〜10mmのクリアランスが目安で、接触水分を減らしながら冷気の直当たりも和らげます。配置場所は、直射日光が当たらず、家屋の熱源(家電・給湯配管・窓際)から離れた陰のスペースが適しています。夏期の補助容器としては有用ですが、数か月単位の主力保管には、通気性に優れ管理の手間が少ない段ボールや木箱のほうが扱いやすい場面が多い点も押さえておきましょう。

長期保存方法 農家の実践例

規模の大小にかかわらず、品質を安定させる基本は「温度・湿度・通気・遮光・選別」の5点に集約されます。生産現場では、収穫直後に付傷部の乾燥・治癒を促すための短期キュアリング(15〜20℃・相対湿度90%前後・数日)を経て、貯蔵温度帯へ段階的に下げる運用が一般的です。以降は暗所で5〜7℃前後、相対湿度85〜95%の範囲に保ち、過乾燥によるしなび(歩留まり低下)と過湿による腐敗の双方を避けます。4℃未満では低温障害や糖化(フライ調理時の褐変・風味変化)を招きやすいとされるため、温度の下げ過ぎを避けるのが妥当です。

通気は、二つの狙いがあります。第一に、呼吸熱と二酸化炭素の滞留を防ぐこと。第二に、箱内の湿度ムラを均すことです。浅めのコンテナに1〜2層で薄積みし、層間に新聞紙や通気マットを挟むと空気の道ができ、局所的な結露を抑えられます。ラック保管では、壁から10cm以上離し、通路側に向けて箱の短辺を揃えると換気の効率が上がります。ファンを用いる場合は微風(体感でそよぐ程度)を連続または間欠で当て、冷気の直撃や一点集中を避けます。

定期選別はロス削減の要です。週1回を目安に、異臭・変色・軟化・水浸状斑の個体を優先除去し、腐敗の連鎖を断ちます。傷芋は早期出荷・早期消費に回し、健全芋と分離します。点検時は箱ごと持ち上げて底面の結露を確認し、湿った紙材は交換します。記録(点検日・廃棄量・庫内温湿度)を残すと、季節変動への対策が講じやすくなります。

夏越しでは、日中のピーク温度帯を避ける運用が現実的です。冷房設備がない場合は、家屋内で最も熱だまりの少ないゾーン(北側の床近く、直射・家電熱源・給湯配管から離れた場所)に移し、箱上面を新聞紙で二重に覆って遮光します。夜間は外気温が下がる時間帯に換気を行い、朝方に再遮光・再密閉するサイクルが扱いやすい方法です。りんごなどエチレンを放出する果実は、発芽抑制の補助として利用される一方、香り移りや水分移行の懸念もあるため、袋に入れて少量を離して配置し、温度・通気の管理と併用します。

地中埋蔵は、外乱(降雨による含水率変動、土壌害獣、病原菌)や管理の難度が高く、再現性に乏しいのが難点です。温湿度を数値で制御・記録でき、衛生管理もしやすい屋内保管(倉庫・納屋・ガレージの断熱区画など)のほうが、安定重視の観点では適しています。万一の高温期には、家庭規模であれば冷蔵庫の野菜室(一般に3〜8℃設定)へ必要量のみ小分け移送し、新聞紙で個別包装+薄手のポリ袋で冷気を拡散させると品質が維持しやすくなります。

最後に、保管設計の基準値を把握しておくと応用が利きます。じゃがいもの推奨貯蔵温度・湿度帯は公的機関の資料でも提示があり、目安として4〜8℃・相対湿度95〜98%バレイショ(完熟の場合)、という指針が示されています(出典:農研機構 青果物の最適貯蔵条件一覧表 https://www.naro.affrc.go.jp/org/nfri/yakudachi/optimalstorage/index.html)。数値を基盤に、容器・積み方・換気の頻度を季節と庫内の実測値に合わせて微調整することが、長期の品質維持につながります。

家庭菜園 じゃがいも 保存方法の要約

-

掘りたては洗わず日陰で半日から1日ほど乾燥させる

-

乾燥後は新聞紙と段ボールで遮光し通気性を確保する

-

常温は7〜10℃が扱いやすく冬は5〜7℃が風味維持に向く

-

夏場は野菜室を活用し冷気の直当たりを紙で防ぐ

-

週1回の点検で芽と腐敗を早期に取り除き再発を抑える

-

芽や緑色部は厚めに除去し苦味があれば利用を避ける

-

りんご併置で発芽が抑えられるが過熟果は使わない

-

冷蔵室は低温障害や糖化が進みやすく短期限定で使う

-

揚げ物は野菜室保存より常温のほうが色づきにくい傾向

-

冷凍は加熱後のマッシュや下ゆでキューブなら実用的

-

発泡スチロール保存は通気穴と二重紙で結露対策をする

-

傷芋は区別して早めに消費し健全芋への影響を断つ

-

長期保存は薄積みと空気の通り道づくりが鍵となる

-

春どりは夏越しに遮光と室温管理を組み合わせて延命

-

秋どりは休眠が短い前提で冬季の短中期保存に割り切る

最後までお読みいただきありがとうございます。