この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園 LED 自作に関心がある方は、手頃な材料で植物育成ライトを作れるのか、水耕栽培へ応用できるのか、育苗に必要な明るさやスペクトルはどれくらいか、といった実務的な疑問を抱えがちです。この記事では、100均の活用も含めた植物育成ライトの自作手順、水耕栽培 LED 自作の要点、育苗に適した光設計、LEDテープの使い方やLEDライトの選び方までを体系的に整理します。さらに、普通のLEDライトで植物は育ちますか、LED栽培のデメリットは何か、LED照明で野菜は育ちますか、植物は何ルーメンが理想的ですかといった定番の疑問にもわかりやすく答えます。加えて、フルスペクトルLED 自作の考え方と、実用性を重視したLEDライトおすすめの基準も解説し、家庭菜園 LED 自作に必要な情報を一つに集約します。

-

自作LEDで水耕栽培と育苗に必要な基礎が分かる

-

LEDテープやおすすめライトの賢い選び方が分かる

-

明るさと距離の設計目安と運用の勘所が分かる

-

自作の注意点とLED栽培の弱点と対策が分かる

家庭菜園 LED 自作の始め方ガイド

-

水耕栽培 LED 自作の基本

-

フルスペクトルLED 自作の要点

-

LED照明で野菜は育ちますか?

-

普通のLEDライトで植物は育ちますか?

-

植物は何ルーメンが理想的ですか?

水耕栽培 LED 自作の基本

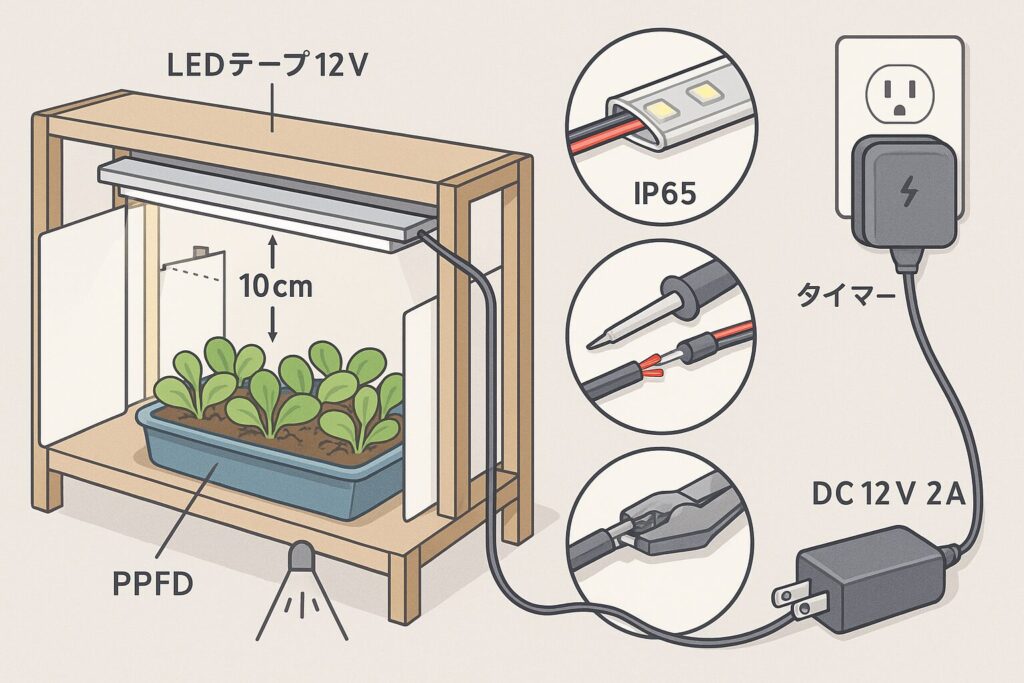

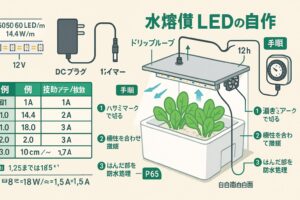

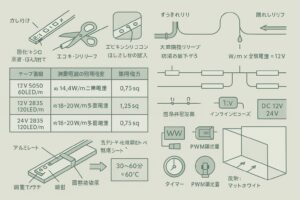

水耕栽培で使うLEDは、光量(明るさの設計)、放熱、耐水性(防滴・防湿)、電源設計の4点を押さえると組み立てがスムーズになります。扱いやすい構成としては、12V駆動のLEDテープ(例:5050チップ、300連/5m、白色)や小型バー型LEDが挙げられます。5050テープは一般に1mあたり約14.4Wの消費電力とされ、電流はI=P/Vで見積もれます。使用長が1.25mならP≈18W、I≈1.5Aです。安全係数として1.2倍を見込み、2A級のACアダプターを選ぶと余裕が生まれます。

電源計算とアダプター選定の目安

下表は、12V・14.4W/m級の5050テープを想定した電源容量の一例です。配線の長さや周囲温度によって余裕は増やすのが無難です。

| 使用長さ (m) | 消費電力の目安 (W) | 必要電流の目安 (A) | 1.2倍後の電流 (A) | 推奨アダプター定格 |

|---|---|---|---|---|

| 0.5 | 7.2 | 0.60 | 0.72 | 1A以上 |

| 1.0 | 14.4 | 1.20 | 1.44 | 2A以上 |

| 1.25 | 18.0 | 1.50 | 1.80 | 2A以上 |

| 2.0 | 28.8 | 2.40 | 2.88 | 3A以上 |

| 3.0 | 43.2 | 3.60 | 4.32 | 5A以上 |

| 5.0 | 72.0 | 6.00 | 7.20 | 8A以上 |

・12VクラスはDCジャックの規格が複数あります。プラグ径(例:外径5.5mm/内径2.1mm)を事前に合わせておくと接続が確実です。

・配線コードは極性(+赤、−黒)を統一し、分岐時は容量に見合う太さを選定します。短距離・1〜2A程度なら0.2〜0.5sqが取り回ししやすい選択肢です。

カット・配線・簡易防水の手順

LEDテープはハサミマークでのみカット可能です。+と−の銅パッドに極性を合わせてリード線をはんだ付けし、はんだ部は接着剤で封止したうえで熱収縮チューブを被せると水回りでの安心感が高まります。水耕容器周辺は結露が生じやすいため、少なくとも接点部は防滴化しておくとトラブル抑止につながります。

放熱と固定のコツ

5050クラスは明るい反面、発熱が増えます。アルミ板に全面密着で貼り付ける、アルミのフラットバーでテープを分割固定する、端部の浮きを抑える押さえ具を併用する、といった工夫で長時間点灯時の温度上昇を抑えられます。密閉箱の内部にLEDを向けると温度が上がりやすいので、背面は外気に触れる配置にする、軽い強制空冷(小型ファン)を検討するなどの対策も検討できます。

スケジュール運用と初期テスト

ACアダプターと24時間タイマーを介すと、点灯スケジュール管理が容易です。葉物中心の育成では、まずは12時間前後の点灯から始め、徒長や葉色の変化を観察して調整する方法がよく採られます。設置前には数時間の連続点灯試験で、アルミ板や基板の温度上昇、暗所での照度ムラを確認しておくと安心です。簡易ルクスメーターの測定値は環境で変動しますが、LED面から数センチの位置で十分な明るさが得られる構成であれば、葉物の初期育成に移行しやすくなります。

コストの目安と拡張性

コスト重視の構成なら、LEDテープ・アルミ材・DCジャック・タイマーなどを通販で揃え、数千円台での組み立ても可能です。面積を広げる場合は、テープの系統を分け、系統ごとに過電流保護(ヒューズや電流制限)を入れると安全性と保守性が向上します。

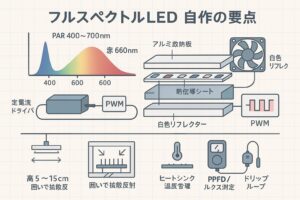

フルスペクトルLED 自作の要点

植物は光合成有効放射(PAR: 400〜700nm)の光に反応し、なかでも青(おおよそ450nm前後)と赤(おおよそ660nm前後)の寄与が大きいと報告されています。家庭菜園の自作では、昼白色(約6500K)の白色LEDをベースに、必要に応じて赤や青のチップを追加して補強する設計が扱いやすく、作業性(葉色の見えやすさ)も保てます。公的機関の実証研究でも、用途に応じた赤色単波長や赤青ピークのLED活用が検討されています(出典:農林水産省 カーネーション環境制御生産技術実証事業報告書 https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/attach/pdf/f_japanflower-116.pdf)。

スペクトル設計の考え方

・白色LEDだけでも育成は可能ですが、初期生育の締まりを重視する場面では青の補強、茎葉の伸長や光合成量の底上げには赤の補強がしばしば検討されます。

・観賞環境での見え方を維持したい場合は白色主体+弱い赤青補助、収量重視の人工光環境では赤青比率をやや高めるなど、目的に合わせて配合を調整します。

・フルスペクトルを謳うLEDはメーカーにより設計が異なるため、分光分布の公開データがある製品を選ぶと意図した波長域をカバーしやすくなります。

放熱・反射・光学設計

放熱は光束維持と寿命の鍵になります。アルミベースに熱伝導シートや全面貼り付けで密着させ、必要に応じてヒートシンクや低速ファンを追加すると温度マージンを確保できます。反射は高反射率の白(マットな白板や塗装)で十分な効率が得られます。光を逃がさない囲い(簡易リフレクター)を作ると、同じ電力でも照度が向上します。

電源・制御(定電流/PWM)

高出力の個別LEDチップを用いる場合は、定電流ドライバでドライブすると個体差の影響を受けにくくなります。LEDテープのように内部で電流制御される製品は、定格内のスイッチングACアダプターで運用するのが手軽です。PWM制御は平均光量を調整でき、消費電力や温度の管理に寄与しますが、作物ごとに最適なデューティは異なります。段階的に照度を下げて栽培状態を観察し、徒長・葉色・生体重などの推移から適正域を探る運用が現実的です。

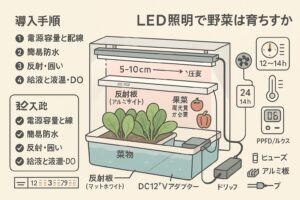

LED照明で野菜は育ちますか?

人工光による野菜の育成は可能です。達成の可否を左右するのは、光量(到達光、面積と距離の設計)、スペクトル(波長構成)、点灯時間、温度・栄養・水管理のバランスです。葉物類(レタス、小松菜、ベビーリーフなど)は必要光量が比較的低く、限られた面積でも導入しやすいカテゴリーに入ります。一方で、トマト・ピーマンなどの果菜類は光要求が高く、長時間の安定照射と十分な放熱・給液体制が必要になります。

LEDテープやバー型LEDを使った小面積の装置では、まずは葉物の育苗から始め、苗の締まりや徒長の有無、葉色、展開速度を見ながら光源の距離と点灯時間を微調整していくと設計意図が反映されやすくなります。点灯スケジュールは連続照射だけでなく、暗期(消灯時間)を設ける運用も一般的で、消灯中に呼吸や代謝が進むと説明されます。温度はLEDの寿命と効率に影響するため、灯具背面が外気に触れる配置にし、初期検証では連続点灯時の温度上昇を実測しておくと安全です。

導入時の確認ポイントとして、①電源容量と配線の許容電流、②簡易防水の処理品質、③反射板や囲いによる光の利用効率、④給液方式(静置か循環か)と液温・溶存酸素の管理、の4点をチェックリスト化しておくと、想定外の停止や品質低下を減らせます。以上の点を踏まえると、適切な設計と運用でLED照明による野菜栽培は十分に実現可能だと言えます。

LED照明で葉物野菜の育成は可能です。育苗から収穫まで、安定した光を確保しやすい点が利点です。日長は12〜14時間の連続点灯を採用するケースが多く、タイマー運用で管理が簡単になります。葉物は比較的低〜中程度の光量でも育てやすく、近距離照射で徒長を抑えやすい一方、果菜類はより高い光量と栽培期間が求められます。

運用のコツは、距離と均一性です。LED面と植物の距離を数センチ〜10センチ程度に保つと、光が無駄なく届きます。反射面(マットホワイトの板や発泡材の白面)を用いると、側面や下葉にも光が回りやすくなります。温度上昇を抑えるために、LEDの背中側に空間を確保する、点灯初期に温度を触って確認するなどの簡易チェックを取り入れると良好な状態を保ちやすくなります。

普通のLEDライトで植物は育ちますか?

居室用の白色LEDライトでも、条件を満たせば育成は可能です。ポイントは、スペクトル(波長の偏り)、光量(ルーメンではなく照射面のルクスやPPFD)、配光(どれだけ均一に広がるか)、設置距離の4点です。水草育成用のアクアリウムLEDは昼白色〜高色温度で青域が相対的に豊富な設計が多く、演色性も高いため、育苗や葉物の初期生育に転用しやすい選択肢です。一方、読書向けのデスクライトは配光が狭く、全光束も小さいことが多いため、距離を詰めても面積当たりの照度が安定しにくい傾向があります。

実装面では、光を均一に当てる固定方法と距離調整のしやすさが鍵になります。引き出し式の棚やスライドレール、ハンガーバーに吊り下げる方式など、苗の伸長に合わせて高さを10〜20mm刻みで変えられる構造にすると徒長を抑えやすくなります。光が逃げないよう、周囲をマットホワイトの板やアルミ面で囲むと反射で効率が向上します。反射材は鏡面よりも拡散反射の方がムラが出にくく、作業性も確保しやすいです。

安全性の観点では、発熱の高い器具や規格不明の電源は避け、ACアダプターは余裕のある定格電流と保護回路(過電流・過温度・短絡保護)を備えた製品を選びます。配線は極性を統一し、はんだ部は接着剤で封止のうえ熱収縮チューブで被覆して簡易防水と機械的強度を確保します。水回りではIP規格の目安として、飛沫が想定される位置はIPX4以上を一つの判断材料にし、電源部は必ず水面より低い位置に置かない、滴下経路を作らない、といった設置上の配慮が欠かせません。

参考として、よく用いられる器具の特徴を整理します。

| 器具タイプ | 主な特徴 | 想定用途 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| アクアリウム用LED(白色) | 青域が豊富、配光が広め、薄型 | 育苗・葉物の初期生育 | 近接設置で照度確保、IP等級の確認 |

| 一般デスクライト | スポット配光、全光束が小さい | ごく小面積の補光 | 複数灯化と反射で補う必要 |

| 植物育成用フルスペクトル | 450nm・660nm含有、PPFD表示あり | 本格的な育成全般 | 放熱と距離管理、照射ムラ対策 |

| LEDテープ(5050等) | 自在にレイアウト、面発光化可能 | 自作ラック・棚下照明 | 放熱板必須、簡易防水処理が前提 |

要するに、一般の白色LEDでも「十分な照度」「均一な配光」「適切な距離」「安全な電源・配線」が揃えば育成は可能です。器具の種類に関わらず、点灯試験で温度上昇と照度の実測を行い、過熱や暗部を確認してから常用に移行すると安定します。

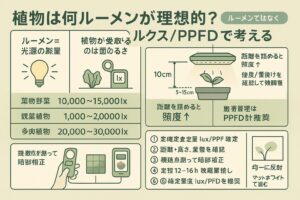

植物は何ルーメンが理想的ですか?

ルーメンは光源が放つ総量で、植物が受け取る明るさは照射面のルクス(lx)や、植物生理に直結するPPFD(μmol/m²/s)で評価します。設計や日々の運用では「どれだけの面積に、どの程度の明るさを、どのくらいの時間当てたか」が成果に直結するため、面の指標であるルクスやPPFDを基準に考えるのが合理的です。

目安として、葉物野菜はおよそ1万〜1万5千ルクス、観葉植物はおよそ1千〜2千ルクス、多肉植物はおよそ2万〜3万ルクスがよく用いられます。これらは「距離を詰めるほど数値が上がる」関係にあるため、LED面から10cm前後を基準に、徒長(軟弱な間延び)や葉焼けの有無を観察しながら数センチ単位で微調整すると安定します。照度は安価な簡易照度計やスマートフォンのアプリでも相対評価に十分活用できますが、機種差やスペクトル依存の誤差があるため、定点での比較・傾向把握に使うと実用的です。

一段深く踏み込むと、園芸照明の標準的な物差しはPPFD(光合成有効光量子束密度)と、それを1日の点灯時間で積分したDLI(Daily Light Integral)です。PPFDは分光特性の影響を受けるため、ルクスからの単純換算は誤差が大きく、白色LEDでも相関係数は色温度や演色性で変わります。したがって、厳密さが求められる栽培ではPPFDを直接測れるパーメーターの使用や、標準化された測定法に準拠することが推奨されています(出典:University of New Hampshire Extension「Supplemental Lighting Run Time Worksheet」https://extension.unh.edu/resource/supplemental-lighting-run-time-worksheet)。

実務的には、以下の手順が分かりやすい運用フローになります。

-

目標をルクスまたはPPFDで決める(例:葉物で1万ルクス前後)

-

器具と植物の距離を決め、反射面を設けて均一化する

-

照度計で栽培面の複数点を測り、暗部を補正する(器具の位置・反射板で調整)

-

点灯時間を12〜16時間の範囲で設定し、徒長や葉焼けを観察して微修正する

-

週次で再計測し、葉面積の増加に合わせて距離・点灯時間を調整する

以上の点から、光源のスペック表のルーメン値だけで良否を判断せず、距離と反射、面の明るさの設計に重心を置くことが収量向上につながります。ルクスは日常の管理に十分な指標として扱え、より精密な制御を目指す段階でPPFD・DLIに移行すると無理がありません。

家庭菜園 LED 自作の設計と選び方

-

LED ライト おすすめ選定

-

LED テープ活用と配線

-

育苗に必要な光量の目安

-

植物育成ライトを自作 100 均活用術

-

LED栽培のデメリットは?

-

家庭菜園 LED 自作のまとめ

LED ライト おすすめ選定

目的と設置環境に応じて、ライトのタイプを選ぶと効率が上がります。扱いやすさとコスパを重視するなら、アクアリウム用のフラット型LEDや、12VのLEDテープをアルミ板に貼った自作バー灯が有力です。植物育成を謳う既製品は光学設計や耐久性の面で優れる一方、価格が上がる傾向があります。

| ライトタイプ | 特長 | 価格の目安 | 使いどころ | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| アクアリウムLED | 演色良好で配光安定 | 中 | 育苗・葉物 | 出力が低めの機種は距離調整必須 |

| 植物育成ライト | 赤青や広帯域で設計 | 中〜高 | 本格栽培 | 眩しさと色味に慣れが必要 |

| LEDテープ自作 | 低コストで柔軟 | 低 | 面積拡張 | 放熱・配線・固定の工夫が鍵 |

選定の基準は、①必要な照度が出せること、②照射面積を均一にカバーできること、③放熱と固定が確実に行えること、の三点です。タイマー運用が前提なら、消費電力と電源容量のバランスもあらかじめ見積もっておくと、電気代と温度の管理が容易になります。

LEDテープ活用と配線

短尺から長尺まで自在にレイアウトできるLEDテープは、棚下や栽培ボックスの天面を面状に均一照射しやすいのが利点です。切断はハサミマークの位置で行い、+と−のパッドに極性を合わせてはんだ付けします。はんだ部はエポキシ系やシリコン系の接着剤で封止し、熱収縮チューブを被せることで機械的強度と簡易防水を確保します。水回りでの使用は、少なくとも防滴相当(IP65)の被覆型を選び、端末部からの浸水を防ぐ処理が欠かせません。電源・コネクター側は水滴の落下経路に置かない、滴下ループを設ける、ケーブル固定でストレインリリーフを確保するなどの設置配慮が安全性を高めます。

電源設計では、12V駆動・1mあたり約14.4W(例:5050チップ60LED/m)を目安に全長の消費電力を算出し、電流=消費電力(W)÷12Vで必要容量を見積もります。安全係数として1.2〜1.5倍の余裕を見込んだスイッチングACアダプターを採用し、過電流・短絡・過温度保護付きの機種を選ぶと、長期運用でも安定します。長尺配線での電圧降下を抑えるため、テープの両端給電や数ブロックごとの並列給電、主幹線の太線化(およそ0.5〜1.25sq)を行うと、遠端の輝度低下や色ずれを防げます。回路全体には適切な定格のインラインヒューズを一次側に入れると異常時の被害を局所化できます。

放熱は光束維持と寿命に直結します。アルミ板(例:t=1.0〜2.0mm)に全面密着させ、熱伝導タイプの両面テープやシリコーンシートを介して貼り付けることで、発熱が偏らないようにします。端部の浮きを防ぐ押さえ部材(アルミフラットバーや3Dプリントのクランプ)を併用すると、温度上昇時の反りや剥離を抑制できます。点灯試験では30分〜1時間の連続点灯で、アルミ板表面温度が手で触れて熱い(およそ60℃超)と感じる場合は、放熱面積の拡大、出力のデューティ制御(PWM調光)、点灯時間の見直しを検討します。

代表的なテープ仕様と配線の目安は次のとおりです。

| テープ仕様(代表例) | 消費電力の目安 | 推奨給電方式 | 主幹線の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 12V 5050 60LED/m | 約14.4W/m | 2〜3mごとに両端給電 | 0.75sq以上 | 面照射向き、放熱板必須 |

| 12V 2835 120LED/m | 約18〜20W/m | 1.5〜2mごとに多点給電 | 1.25sq以上 | 高効率タイプ、輝度安定に配慮 |

| 24V 2835 120LED/m | 約18〜20W/m | 3mごとに多点給電 | 0.75sq以上 | 電圧降下に強く長尺向き |

運用面では、タイマーと組み合わせて点灯・消灯を自動化し、12〜16時間の光周期を安定供給します。調光器(PWM)を入れて立ち上げ・立ち下げのフェードを設定すると、突入電流や熱ストレスを和らげられます。周囲はマットホワイトの反射板で囲い、鏡面ではなく拡散反射でムラを抑えると、同じ電力でも栽培面の平均照度を底上げできます。

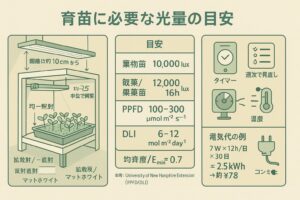

育苗に必要な光量の目安

発芽直後の徒長を避けるには、近距離・均一照射・十分な光周期の三点が要になります。距離はおよそ10cmを起点に、苗の背丈増加に合わせて数センチ単位で追従させると、茎が締まって倒伏しにくくなります。葉物の苗では栽培面で1万ルクス前後を一つの目安とし、観葉や果菜の苗は1.2〜1.5倍程度へ引き上げるか、点灯時間を長め(14〜16時間)に設定すると締まりが得やすくなります。照度は簡易照度計やスマートフォンアプリでも傾向把握に使えますが、測定点を複数設け、面内の最小/平均比(均斉度)が0.7以上になるよう器具位置や反射板で調整すると安定します。

光の「量」をより厳密に扱う段階では、PPFD(μmol/m²/s)やDLI(1日あたりの光合成有効光量子積算)を指標にします。一般に葉物の育苗ではPPFDで100〜300μmol/m²/s程度、DLIでおよそ6〜12mol/m²/dayの範囲が参考にされます。PPFDはルクスと単純換算できないため、可能であればパーメーターで直接測定し、日長と合わせてDLIを管理すると再現性が高まります(出典:University of New Hampshire Extension「Supplemental Lighting Run Time Worksheet」https://extension.unh.edu/resource/supplemental-lighting-run-time-worksheet)。

環境面のチューニングも効果的です。白色のボックスや幕で周囲を囲い、拡散反射で光を逃さない構造にすると、同じワット数でも育ちが変わります。湿度・温度は密閉で上がりやすいため、小型ファンでの緩やかな送風と排気口の確保で結露や病害のリスクを抑えます。特に夜間の温度差が大きい環境では、点灯による微小な発熱が保温にも寄与するため、タイマー設定と換気のバランスが管理のコツになります。電力面では、高効率の白色LEDやアクアリウムLEDを近接配置するだけでも1段あたりの月次コストを抑えやすく、電気料金は点灯時間×定格消費電力×単価で概算できます。例えば7Wのバー型を12時間/日で運用すると、月約2.5kWh(単価31円/kWhなら約78円)程度が目安です。

棚構成は、引き出し式トレイやレールで高さを可変にし、苗の成長に合わせて10〜20mm刻みで追従できる機構にすると日々の運用が容易です。光・温度・湿度の三要素を週次で見直し、徒長や葉焼け、葉色の変化を指標に微修正を続けることで、安定した育苗に近づけます。

植物育成ライトを自作 100均活用術

安価な素材を賢く組み合わせると、固定・反射・配線整理の三領域で大きな効果が得られます。ブックスタンドはライト脚や支柱の代用として扱いやすく、結束バンドや面ファスナーと組み合わせれば、狭い棚でも高さ調整が行えます。マットホワイトのプラボードや発泡パネルは軽量な拡散反射板として優秀で、内面を白で囲うだけで照度のムラが減り、平均照度が底上げされます。配線カバーは見た目の整理だけでなく、LEDテープを収める簡易レールの代替としても機能し、直線性と保護を同時に確保できます。アルミテープは局所的な放熱補助や光漏れ対策に有用です。

活用時の着眼点は、耐熱・耐荷重・難燃性の三点です。発熱部と可燃素材を密着させない、点灯試験で材料の温度上昇を確認する、荷重は脚・支柱の座屈や転倒を想定して余裕を持たせる、といった配慮が必要です。電源・タップ・アダプターは規格表示のある製品を選び、通電部には100均品を使わない判断が安全性の確保につながります。配線はケーブルタイと配線止めで引っ掛かりをなくし、水回りでは滴下ループを設けてコネクタ部への水侵入を防ぎます。透明の耐水シートは飛沫保護として有効ですが、放熱を阻害しない距離を確保し、通気を妨げない範囲で使用します。

細かな工夫として、目盛り付きのスケールシールで高さ調整の再現性を高める、反射板の角をR加工して葉の接触傷を防ぐ、面ファスナーで器具の着脱を容易にして清掃性を上げる、なども日常の扱いやすさに直結します。コストを抑えながらも、光の均一性と安全性を損なわない範囲で活用することが大切です。

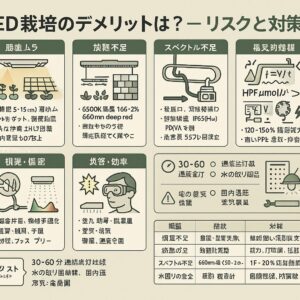

LED栽培のデメリットは?

LEDを使った栽培は扱いやすさと省電力性で優れますが、設計や運用を誤ると弱点が表に出やすくなります。想定しやすい課題と対策を整理しておくと、導入後の手戻りを最小限にできます。

まず、点光源であるがゆえの照度ムラです。LED素子は指向性が高く、近距離ではホットスポット(極端に明るい点)と暗部が生じ、株間で生育差が出ることがあります。距離を5〜15cmの範囲で最適化し、面光源化できるLEDテープやバーを格子状に並べる、マットホワイトの反射板で側方光を回す、乳白ディフューザーで拡散する、といった方法で均斉度(面内の最小/平均照度比)を高めるとムラが緩和します。目安として均斉度0.7以上を狙うと安定しやすくなります。

次に、放熱不足による性能劣化です。LEDは結合部温度(Tj)が上がるほど光束が低下し、色度シフトや寿命短縮(L70到達が早まる)につながります。アルミ板やアルミフラットバーに全面密着させ、熱伝導両面テープやシリコーンシートを介して貼り付ける、小型ファンでヒートシンク表面に0.5〜1.0m/s程度の弱い風を当てる、器具背面を閉塞しない、といった熱設計が有効です。30〜60分の連続点灯試験で放熱板が60℃を大きく超えるようであれば、出力を下げる、放熱面積を増やす、器具間隔を広げるなどの見直しが必要です。

スペクトルの不一致も実務上の課題になります。白色LED(例:6500K)は作業性が高い一方、深赤(おおむね660nm)が不足しがちです。葉物や苗の締まりが欲しい場面では、白色をベースに660nmのディープレッドを10〜20%相当に追加して補強すると、光合成の主波長域を満たしやすくなります。逆に赤偏重にし過ぎると徒長や軟弱化を招くため、白色+赤のバランスを段階的に調整し、葉色・節間長・生育速度の変化を指標に微修正する運用が現実的です。果菜では遠赤(約730nm)が開花や伸長に影響を与える報告もありますが、入れ過ぎは倒伏リスクを高めるため、必要性と用量を慎重に見極めます。

電気と水を併用する環境特有の安全面も見逃せません。水回りでは浸水・結露・腐食・漏電のリスクが並行して存在します。端末のはんだ部は接着剤で封止し、熱収縮チューブで二重化する、配線には滴下ループ(ドリップループ)を作ってコネクタに水が流れ込まないようにする、テープ本体は防滴以上(IP65相当)の仕様を選ぶ、電源系には漏電遮断器付きタップや過電流保護ヒューズを入れる、筐体・配線は確実に固定してストレインリリーフを確保する、といった基本動作が事故抑止に直結します。腐食対策として、はんだ面をシリコーンで被覆し、銅線は錫メッキ線を用いると耐久性が上がります。

電気的な課題としては、長尺・多灯時の電圧降下、低品質ドライバのフリッカー(低周波PWM)や電磁ノイズも挙げられます。電圧降下は多点給電・太い主幹線・24V系の採用で抑えられます。フリッカーは高周波PWM(数kHz以上)や定電流ドライバを選ぶことで回避しやすく、撮影や観察のストレスも減ります。電源は定格の120〜150%程度の余裕をとり、周囲温度の上昇を見込んだ定格で選定すると、連続運転でも安定します。

加えて、導入コストと運用コストの見極めも必要です。廉価な器具は初期費用を抑えられる一方、光束維持率や電源寿命が短く、結果的に交換頻度が上がる場合があります。光の効率指標としては、一般照明のルーメン効率だけでなく、園芸分野では量子効率(PPE, μmol/J)が参考になります。対象作物の要求に見合うPPEと、面内の均一性、放熱・防水・安全機能を総合的に評価することが、トータルコスト低減につながります。

視覚・健康面の注意も挙げておきます。青色域が強い光を近距離で直視すると不快感や眩しさを感じることがあり、作業時は遮光めがねやディフューザーを併用し、光源を直接目線に入れない配置にすると負担を軽減できます。作業空間の換気や静音ファンの選定は、長時間のメンテナンス性にも関わります。

代表的なリスクと対策を一覧にまとめると次の通りです。

| 想定される課題 | 典型的な症状 | 実務的な対策 |

|---|---|---|

| 照度ムラ | 株間の生育差、徒長 | 距離最適化、格子配置、反射板・ディフューザー、均斉度0.7以上を目標 |

| 放熱不足 | 光束低下、色ずれ、寿命短縮 | アルミ密着、放熱面積追加、弱送風、出力デューティ調整 |

| スペクトル不足 | 発色不良、締まり不足 | 白色+660nmを段階追加、過度な赤偏重を回避 |

| 水回りの安全 | 漏電、腐食、ショート | 端末封止、防滴仕様、滴下ループ、漏電遮断器・ヒューズ、確実な固定 |

| 電圧降下・フリッカー | 遠端減光、ちらつき | 多点給電・太線化、24V系、高周波PWM・定電流ドライバ |

| 維持管理 | 頻繁な交換・光量低下 | 光束維持率・PPEで選定、清掃しやすい構造、交換部品の互換性確保 |

導入時は、短時間の試験では見えにくい「熱」「水」「均一性」の三点を重点チェック項目に据え、30〜60分の連続点灯試験・水の取り回し確認・面内照度の簡易測定を行うと、実運用に移してからのトラブルを減らせます。設計・運用・保守の各段階で小さな改善を積み上げることが、LED栽培の弱点を最小化する最短ルートです。

家庭菜園 LED 自作のまとめ

-

家庭菜園 LED 自作は12V系で始めると扱いやすい

-

水耕栽培向けは放熱と防滴の設計が要になる

-

白色を基調に赤青を補うと育てやすさと視認性が両立

-

葉物は一万から一万五千ルクスを目安に調整

-

距離は十センチ前後から始めて徒長を確認

-

タイマーで十二から十四時間点灯の運用が基本

-

LEDテープはアルミ板に密着固定して温度を抑制

-

電源は必要電流に安全係数を掛けて余裕を確保

-

反射板に白面素材を使い光の回り込みを高める

-

アクアリウムLEDは育苗や葉物に転用しやすい

-

一般LEDでも距離調整と複数灯で育成は可能

-

100均素材は固定と反射と配線整理に役立つ

-

ムラは多点化と距離最適化で緩和できる

-

果菜類は光量と期間が増えるため計画が鍵

-

家庭菜園 LED 自作は安全優先の配線処理が前提

最後までお読みいただきありがとうございます。