この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園用虫除けスプレーのおすすめの情報を探している方に向けて、手作りと市販の安全な選択肢を整理し、殺虫剤と農薬の比較、虫除けハーブや酢の活用、オルトランの基礎まで丁寧に解説します。最も簡単な対策は何か、散布の目安はどれくらいか、実践的な虫対策の組み立て方を押さえつつ、防虫スプレーの作り方と強力レシピの注意点も具体的な手順でまとめます。

-

市販と手作りの使い分けと選定基準が分かる

-

主要製品と成分の特徴や安全面を比較できる

-

予防から駆除までの実践手順を把握できる

-

散布頻度やネット活用など運用の勘所が分かる

家庭菜園 虫除けスプレー おすすめ徹底比較

-

殺虫剤 おすすめと農薬 おすすめ比較

-

虫除け ハーブと虫除け 酢の使い分け

-

オルトランの特徴と注意点

-

安全性の基準と確認

-

虫対策として何がありますか?

殺虫剤 おすすめと農薬 おすすめ比較

作物や発生ステージが入り混じる家庭菜園では、害虫管理の基盤を「化学系(合成有効成分)」と「ナチュラル系(食品・天然由来)」に大別して設計するのが実務的です。化学系は接触・摂食・浸透移行などの作用で短時間に密度を下げやすく、適用害虫の幅が広い一方、適用作物・使用回数・収穫前日数などの条件が明確に定められていると説明されています。ナチュラル系は物理作用や生物的作用が中心で、収穫直前にも使いやすい製品が多いとされ、ベランダや屋内近接でも取り回しやすいのが長所です。

化学系とナチュラル系の基礎整理

-

浸透移行性(systemic)は、薬剤が葉や根から吸収され植物体内へ移行し、吸汁・摂食する害虫にも効果を示すとされます。葉裏や新芽へ届きやすく、残効目安が設定されている製品もあります。

-

接触・ノックダウン型は、付着した成分が速やかに作用し、初動の密度低減に向きます。ただし再侵入への備えとして後追い散布や他剤ローテーションが前提になります。

-

物理作用(被膜形成・包摂・窒息など)や生物的作用(B.t.菌の胃毒作用など)は、抵抗性リスクが比較的低いとされ、予防や初期対応に組み込みやすい位置づけです。

以下は代表的な選択肢を、製品ラベルやメーカー説明で案内されている一般的な特徴として横並びで整理した比較表です。

| 製品名(例) | 区分 | 主成分・作用 | 想定シーン | 収穫前使用 | 特徴の要点 |

|---|---|---|---|---|---|

| ベニカベジフルスプレー | 化学系 | クロチアニジン(浸透移行) | アブラムシなど広域防除 | 作物ごとの制限ありとされています | 速効と持続が両立しやすい構成 |

| ベニカXファインスプレー | 化学系 | クロチアニジン等+殺菌成分 | 害虫と病気を同時対策 | 作物・回数の制限ありとされています | 複合成分で省力化を狙える |

| GFオルトラン粒剤 | 化学系 | アセフェート(浸透移行) | 植え付け時の予防 | 収穫前の使用制限に留意とされています | 根元散布で持続予防向き |

| オルトラン水和剤 | 化学系 | アセフェート | 葉面散布で広く防除 | 作物・希釈倍率に準拠とされています | 幅広い害虫に対応しやすい |

| ベニカナチュラルスプレー | ナチュラル系 | B.t.菌・植物油・還元糖 | 収穫期でも対策しやすい | 繰り返し使用可とされています | 天然由来で病害虫を物理・生物的に抑制 |

| カダンセーフ | ナチュラル系 | 食品原料由来 | ベランダや室内付近 | 使用回数制限なしとされています | 物理的被膜で害虫・病気を抑制 |

| やさお酢 | 特定防除資材 | 食酢100% | 予防的な散布 | 収穫前でも使えるとされています | 2~3日おき散布が推奨とされます |

製品選定では、適用作物・対象害虫・使用回数・収穫前日数(PHI)・希釈倍率・剤型(スプレー、粒、乳剤、水和剤)をラベルで確認する手順が欠かせません。日本国内では、登録内容(適用作物・使用方法・回数など)を公的データベースで検索できるよう整備されています(出典:農林水産省 農薬登録情報提供システム https://pesticide.maff.go.jp/)。

運用の指針(抵抗性・天候・菜園規模)

-

同系統の連用は抵抗性を招く懸念があるとされるため、作用機構(MoA)を意識したローテーションが鍵となります。

-

雨や強い日射は効果や薬害に影響します。乾いた葉面に均一散布し、日中高温時は避け、降雨後は必要に応じて再散布する運用が現実的です。

-

小規模のプランター栽培では、ナチュラル系を基本に、局所的に化学系をスポット使用する構成が扱いやすいと考えられます。

以上を踏まえると、被害が出はじめたら化学系スプレーで密度を下げ、平時の予防や収穫直前はナチュラル系で維持する住み分けが実装しやすいと言えます。あわせて、複数系統のローテーションで抵抗性形成の抑制を図る発想が有効です。

虫除け ハーブと虫除け 酢の使い分け

香りや二次代謝産物を活用するハーブは、畝や鉢の縁に配置して飛来・定着を抑える「常設バリア」として機能します。バジル、レモングラス、ラベンダー、ゼラニウムなどは混植や近接配置で取り入れやすく、特に株間の風通し確保と併用することで、湿潤環境を好む害虫の居着きを抑えやすくなります。ただし、ハーブの効果は忌避が中心で、既に増殖した高密度個体群を短時間で減らす力は限定的です。

一方、酢は「定期メンテナンス」に位置づく資材です。食酢100%製品や水希釈した散布は、葉面環境の変化により、うどんこ病の抑制やアブラムシ・ハダニ類の増殖抑制に使われます。希釈の濃すぎ・散布時間帯の誤りは薬害の要因になり得るため、次の点を意識してください。

実装のコツ(ハーブ)

-

苗の定植と同時に、株間や畝端へコンパニオンとして配置します。

-

香りが拡散しやすい風通しの良いレイアウトにし、株が混み合った場合は間引きや剪定で匂いの通り道を確保します。

-

忌避は万能ではないため、物理防除(防虫ネット、シルバーマルチ)や見回りと組み合わせます。

実装のコツ(酢)

-

散布は早朝または夕方に行い、強い日差しや高温時は避けます。

-

目立たない部位で試験散布し、24~48時間で葉焼けなどの反応を確認してから全面適用します。

-

降雨後は被膜が流亡しやすい製品もあるため、必要に応じて再散布を検討します。

-

野菜の生育段階に合わせ、若葉ややわらかい葉には濃度を控えめに調整します。

要するに、ハーブで常時の侵入圧を下げ、酢で定期的に環境を整え、加害が目立てば市販スプレーで密度を下げる段階設計が、手間と効果のバランスを取りやすい運用です。

オルトランの特徴と注意点

オルトランは有効成分アセフェートを含むシリーズで、粒剤・水和剤などの剤型が流通しています。浸透移行性の特性により、根や葉から吸収されて植物体内に行き渡り、吸汁・摂食する害虫への持続的な効果が見込まれると説明されています。特に粒剤は植え付け時に株元へ施用して初期被害を抑える用途に適し、水和剤は葉面散布で広範囲の害虫へ対応しやすい構成です。

活用シーンと設計

-

苗の定植時:粒剤を植穴や株元に散布・混和し、初期のアブラムシ・コナジラミ・ヨトウムシ類などへの予防を狙います。

-

生育途中:水和剤の適正希釈で葉裏までムラなく散布し、若齢期の害虫が多いタイミングを狙います。

ラベル遵守と安全配慮

-

適用作物、使用時期、回数、収穫前日数(PHI)、希釈倍率、混用可否はラベルに細かく規定されています。これらの条件に従うことが前提とされています。

-

風の強い日や高温・乾燥時、開花期は散布を避ける注意喚起が示されるケースがあります。

-

近隣や受粉昆虫への配慮として、散布中は風向き・飛散に注意し、必要に応じて時間帯をずらします。

ローテーションと周辺対策

-

同一有効成分や同一作用機構の連用は、感受性低下の一因になり得るとされます。作用機構の異なる資材(例:物理作用のナチュラル系)と組み合わせ、ローテーションでリスクを下げます。

-

物理防除(防虫ネット、反射資材)や栽培管理(風通しの確保、水はけ改善、雑草・残渣の除去)を併用することで、薬剤への依存度を抑えつつ発生圧をコントロールできます。

以上の点を踏まえると、オルトランは「初期予防」としての粒剤、「局所対処」としての葉面散布を適切に切り替え、ラベル条件の範囲内で計画的に使うと扱いやすい資材です。

安全性の基準と確認

まず確認すべき拠り所は、各製品ラベルに記載された公的情報と使用条件です。日本では農薬取締法の枠組みのもとで登録番号、適用作物、毒劇区分、使用時期、使用回数、収穫前日数(PHI)、希釈倍率、剤型などが表示され、普通物に分類されている製品であっても、用法・用量の順守が前提とされています。登録の有無や適用範囲は、公的データベースで検索できるよう整備されていると案内されています(出典:農林水産省 農薬登録情報提供システム https://pesticide.maff.go.jp/)。

ラベルで必ず確認しておきたい項目

-

登録番号と適用作物名:登録のない作物への使用は避けることが求められているとされています。

-

収穫前日数(PHI):収穫までに必要な日数の目安で、製品ごとに異なると示されています。

-

使用回数と散布間隔:年間や栽培期間内の上限回数、再散布の最短間隔が定められているケースがあります。

-

希釈倍率・使用液量:濃度過多は薬害の一因になり得るため、規定の範囲で準備することが推奨されています。

-

対象害虫・病気:有効成分の作用特性により得手不得手があるため、目的に合致するかを確認します。

-

剤型(スプレー・乳剤・水和剤・粒剤):散布手段や残効、扱いやすさに関わります。

-

注意事項(混用可否・養蜂や周辺環境への配慮):飛散や時期の制限が記載されることがあります。

区分ごとの安全配慮の考え方

-

化学系(合成有効成分):浸透移行や接触作用で効率的に密度を下げやすい一方、開花期・高温時・風の強い日の散布回避などの注意喚起が行われています。ラベルの回数・PHI・散布濃度の順守が要点です。

-

ナチュラル系(食品・天然由来):物理的・生物的作用が中心で、収穫期でも繰り返し使いやすいとされていますが、濃度や散布時間帯を誤ると葉焼けの懸念があるため、試験散布が推奨されます。

-

特定防除資材(酢など):収穫直前の使用に適する資材として案内されています。ただし、散布間隔や希釈倍率の目安が提示されることがあり、製品ごとの条件に沿う運用が大切です。

住宅地・ベランダでの散布チェックリスト

-

風向きと気温の確認:無風〜微風、日中の高温時は避け、早朝または夕方に実施します。

-

周辺配慮:洗濯物・ペット・養蜂・隣家の開口部を事前に確認し、必要に応じて時間帯を調整します。

-

保護具の着用:手袋、マスク、保護眼鏡を用い、散布後は手洗い・うがいを行います。

-

準備と試験散布:規定倍率で調製し、葉裏の一部で24〜48時間の反応を確認してから全面散布します。

-

均一散布と滴下回避:葉裏中心に細霧でムラなく、滴下や流下は薬害の要因になり得るため避けます。

-

散布後管理:人やペットの立ち入りは乾燥まで控え、ベランダは十分に換気します。

-

保管・廃棄:直射日光・高温多湿を避け、原容器で保管し、残液はラベルの指示に従って処理します。

メーカーの安全情報では、室内やベランダでの取り扱い、子どもやペットの近くでの使用可否、散布後の待機時間などについて注意喚起が行われているとされています。心配な場合は、非対象部位での試験散布、保護具の活用、風向きの確認、使用後の洗浄など、基本行動を積み重ねる姿勢が安全性の確保につながります。

虫対策として何がありますか?

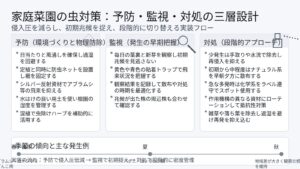

家庭菜園では、予防・監視・対処の三層で設計すると選択肢を整理しやすくなります。環境づくりと物理防除で侵入圧を減らし、日々の観察で初期兆候を捉え、被害レベルに応じて段階的に手段を切り替える流れが実装しやすい考え方です。

予防(環境づくりと物理防除)

日当たりと風通しの確保、過湿回避、水はけの良い用土の使用は、病害虫の居着きを抑える基礎になります。定植と同時に防虫ネットをかけ、裾をしっかり固定すると、アブラムシやコナガなどの侵入を物理的に抑えやすくなります。シルバー反射資材はアブラムシ・アザミウマ類の飛来抑制に役立つと紹介されることがあり、株間を詰めすぎず風が通るレイアウトにすることも有効とされています。混植による虫除けハーブの配置は、香りによる忌避の補助として働きます。

監視(発生の早期把握)

毎日の葉裏と新芽の点検は、初期発見の近道です。黄色や青色の粘着トラップは飛来状況の目安になります。観察結果は記録しておくと、発生ピークや気象との関係が見え、散布のタイミング調整に役立ちます。急増の兆しが見えた場合は、翌日の再点検や、周辺株への拡大の有無を確認します。

対処(段階的アプローチ)

少発生の段階では、手取り・捕殺や水流による洗い落としが有効です。初期〜中程度なら、食品原料由来やB.t.菌などナチュラル系の資材を早朝・夕方に散布して密度を抑えます。急な多発や食害拡大時は、適用作物と対象害虫に合致した化学系スプレーをラベルの条件内でスポット使用し、必要に応じて作用機構の異なる資材へのローテーションを検討します。あわせて、雑草・落ち葉・病斑葉の除去や、灌水後の過湿回避など栽培管理を整えることで、再発を抑えやすくなります。

施策の対応関係(整理表)

| 層 | 目的 | 主な手段 | 補足のポイント |

|---|---|---|---|

| 予防 | 侵入・定着の抑制 | 防虫ネット、反射資材、風通し改善、用土の水はけ改善、混植 | 定植と同時にネット、株間確保、過湿回避 |

| 監視 | 初期兆候の把握 | 葉裏・新芽の点検、粘着トラップ、記録 | 兆候が出た株は周囲も同時に確認 |

| 対処 | 密度低減と再侵入抑制 | 手取り・水流、ナチュラル系、化学系スポット散布、ローテーション | 早朝・夕方の散布、ラベル遵守、環境管理の徹底 |

季節面では、春〜梅雨にアブラムシ・コナジラミ・うどんこ病、夏場にハダニ・ヨトウムシ類の発生が目立ちやすいという傾向が知られています。これらは気象条件や地域で変動するため、発生予測に頼り切らず、身近な観察と基本管理の徹底が再現性の高い対策につながります。

家庭菜園 虫除けスプレー おすすめ選び方

-

手作り 強力レシピの指針

-

防虫スプレーを手作りするには?

-

手作りの基本と注意点

-

虫除けスプレーを散布する頻度は?

-

虫除けで一番簡単な方法は?

-

家庭菜園 虫除けスプレー おすすめまとめ

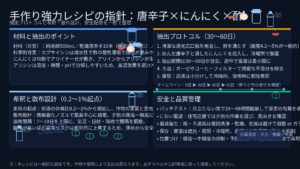

手作り 強力レシピの指針

唐辛子とにんにくを酢に漬け込む抽出液は、キッチンにある材料だけで作れるため、コストを抑えつつ管理頻度を上げたい場面に適しています。唐辛子に含まれるカプサイシンは疎水性の高い成分で水に溶けにくい一方、極性のある有機溶媒や酸性環境で抽出効率が上がると考えられており、酢によるマセレーション(浸漬抽出)は合理的な方法です。にんにくは切断・破砕の工程でアリイナーゼが働き、前駆体アリインからアリシンが生成されますが、アリシンは時間や温度、pHにより分解しやすいため、浸漬後の高温放置は避けたいところです。

基本プロトコルは次の流れです。清潔な広口の遮光ガラス瓶に純米酢(穀物酢可)を満たし、種を取り除いて刻んだ乾燥唐辛子(表面積を増やすことで拡散が安定)と、軽く潰したにんにくを投入し、冷暗所で30〜60日静置します。抽出比は目安として酢500mLに対し唐辛子10本、にんにく1〜3片程度から始めると刺激性の評価がしやすく、葉焼けや生育抑制の兆候がないかを観察しながら段階的に濃度と散布量を調整します。希釈時は原液の体積比で0.2〜1%を起点に、対象作物(柔葉か厚葉か)と害虫種(吸汁性か食害性か)に応じた最小有効濃度を見極める運用が再現性の鍵になります。

散布設計では、微小害虫への被覆性を高めるために微細霧化できるノズルを選び、葉裏への付着を重視します。連用時は7〜10日間隔を上限に、気温・日射・降雨で効果が変動する点を踏まえて間隔を見直してください。抽出に用いる酢は酸度4.2〜5%が一般的で、酸度が高いほど薬害リスクが相対的に上がるため、薄めに始める方が安全側です。においの拡散や刺激性への配慮から、近隣住宅が近いベランダでは夕刻の無風〜微風条件を選ぶとトラブルを避けやすくなります。

防虫スプレーを手作りするには?

準備段階で品質のばらつきを抑える工夫を入れておくと、後工程が安定します。保存性とにおい移りの少なさから、広口の遮光ガラス瓶(1L級)を推奨します。前処理として、瓶と器具は熱湯または食品用アルコールで衛生的にし、抽出後のろ過にはコーヒーフィルターや滅菌ガーゼ、さらに細孔径の小さい紙フィルターを二段使いにするとノズル詰まりを減らせます。計量はスポイトやメスシリンダーで体積管理し、毎回の配合を作業記録に残すことで再現性を確保できます。

唐辛子は乾燥品で十分機能しますが、種子部はカプサイシン濃度が高く刺激が強くなる傾向があるため、初回は種を除いて刻み、二回目以降に調整すると安全側です。にんにくは包丁の腹で軽く潰し、酵素反応を起こしてから投入します。浸漬は冷暗所で30〜60日、時々軽く振盪して拡散を促し、ガス発生や異臭がないかを点検します。

抽出後は丁寧にろ過したうえで、原液は遮光保管し、使用直前に希釈します。水道水で問題ありませんが、葉面の白斑を避けたい場合は精製水を使うと仕上がりが均一になりやすいです。散布は早朝または日没前の涼しい時間帯に行い、直射日光と高温時は避けます。乾ききるまでの30〜60分は降雨がない予報を選ぶと再散布の手間を抑えられます。なお、酢由来の酸性度はうどんこ病などの病徴進展に影響する可能性が指摘される一方で、濃度が高すぎると薬害を招きやすいため、0.2%前後から慎重に上げる運用が現実的です(出典:農林水産省 特定防除資材(特定農薬)について https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tokutei/index.html)。

安全面では、使い捨て手袋・保護メガネ・マスクの基本装備を推奨し、散布時は風下に人やペットがいないことを確認します。屋内に霧が入る恐れがある場合は窓を閉め、散布後は器具を中性洗剤で洗い、手洗い・うがいまでをルーチン化すると衛生的です。

手作りの基本と注意点

手作りスプレーは原料のロット差、室温、浸漬日数、ろ過の精度など多変量の影響を受けます。したがって、はじめに目立たない葉でパッチテストを行い、24〜48時間で葉縁の褐変、クロロシス、しおれなどの薬害指標が出ないかを確認するのが安全策です。柔らかい葉(レタス、ハーブ類、ベビーリーフ)は硬葉種(トマト、ナス、柑橘)に比べて薬害許容量が低い傾向にあるため、希釈倍率を一段高く設定して様子を見ます。

においと刺激性は近隣トラブルの火種になりやすいため、集合住宅やベランダでは濃度を控え、散布時刻を選ぶ配慮が欠かせません。保存は冷暗所・密栓・遮光が基本で、原液は小分けボトルに移して空気接触を減らすと成分変化を抑えられます。一般に自家抽出液は経時で有効成分が変質しやすいため、1〜3か月を目安に使い切り、長期保存は避けてください。

運用面では、手作りスプレーを単独解として過信せず、物理防除(防虫ネット、被覆、反射資材)や栽培管理(風通し改善、過湿回避)と組み合わせた統合的防除に位置づけると、被害抑制の効率が高まります。初期〜中程度の発生であれば抑え込める場面がある一方、急激な多発や果実内部に潜り込むタイプの害虫では市販製品の出番が早くなります。特に収穫期直前は、特定防除資材や食品原料由来の市販品などラベルで使用時期と回数が明確な製品に切り替えるほうが安全管理がしやすく、全体最適につながります。

虫除けスプレーを散布する頻度は?

散布の間隔は、剤のタイプ(化学系かナチュラル系か)、作用機構(浸透移行・接触・被膜形成など)、作物の生育段階、気象(気温・日射・降雨量・風)で最適値が変わります。食酢100%などの特定防除資材は、メーカーの表示では2〜3日おきの散布で約2週間の増殖抑制が期待されるとされていますが、強い日差しの直前や高温時は薬害リスクが相対的に高まるため、早朝・夕方に限定する運用が安全側です。食品原料由来の被膜形成タイプは雨や潅水で流亡しやすいため、降雨の後や上からの潅水が多い環境では再散布が必要になる場合があります。

化学系スプレーの多くは、アブラムシなどに対して約1か月の持続性をうたう製品がありますが、これはラベルで規定された使用回数・散布間隔・収穫前日数(PHI)を守ることが前提とされています。浸透移行型は植物体内へ移行するまでに一定の時間を要するため、急な多発への即効性を期待する場面では接触・ノックダウン性の剤と役割分担をすると密度低下が早まります。梅雨期や真夏は発生圧が高まる傾向があるため、週2〜3回の観察をベースに、小発生の兆候(葉裏の点在、粘着トラップの急増など)を捉えて早めに処置する流れが被害拡大の抑制につながります。

参考として、頻度を決める際の目安を整理します。最終判断は必ず各製品ラベルに従ってください(出典:農林水産省 農薬登録情報提供システム https://pesticide.maff.go.jp/)。

| 剤の区分・作用 | 例 | 目安の散布間隔 | 再散布の主なトリガー | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

| 食酢100%など特定防除資材 | やさお酢系 | 2〜3日おき | 降雨後、白粉状病徴の再出現 | 高温・直射時は避け、まず低濃度で試験 |

| 食品原料由来の被膜形成 | カダンセーフ系 | 3〜7日おき | 5〜10mm以上の降雨、上面潅水 | ノズル詰まり防止のため毎回よく振る |

| 生物・物理混合(B.t.+油など) | ベニカナチュラル系 | 7〜10日おき | 新たな食痕や若齢幼虫の確認 | 葉裏中心に被覆、幼齢期に効果が出やすい |

| 化学系 接触・ノックダウン | ピレスロイド等 | 発生時スポット散布、必要に応じ再散布 | 新規加害の継続、飛来ピーク | 益虫・開花期への配慮、ラベルの回数厳守 |

| 化学系 浸透移行 | ネオニコ、オルガノ等 | 10〜30日(製品表示による) | 新葉の再侵入、作用切れの兆候 | 収穫前日数と回数の上限を厳守 |

固定のカレンダーではなく、製品特性と気象・発生状況に応じて柔軟に調整するのが実務的です。特に雨の前後は効果の持続に差が出やすいため、降水量の予報を見て計画するだけでも再散布回数を抑えられる場合があります。加えて、葉裏の被覆率が効果に直結するため、微細霧化できるノズルを選び、滴下や流下が起きないよう距離と圧を調整すると安定します。

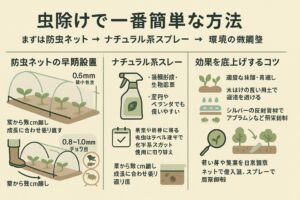

虫除けで一番簡単な方法は?

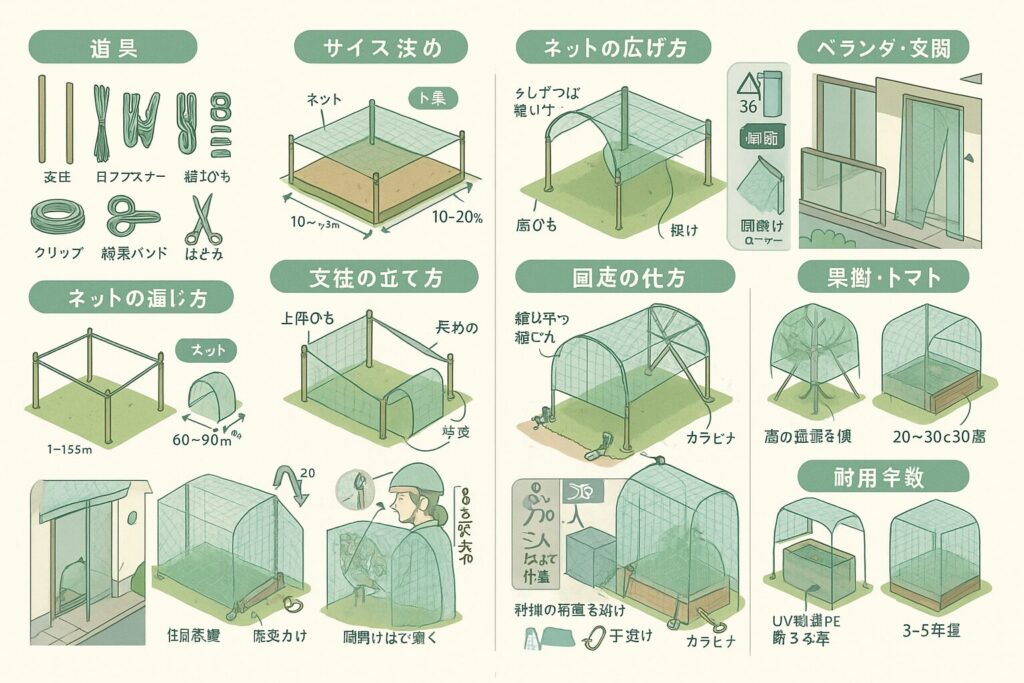

作業負担が少なく再現性が高いのは、防虫ネットの早期設置です。播種や定植と同時に0.6〜0.8mm前後の目合いをトンネルやベタ掛けでかけ、裾はU字ピンや土寄せで光もれと隙間をなくします。アブラムシやアザミウマなど微小害虫を意識する場合は目合い0.6mm、ヨトウムシやコナガなどチョウ目を主眼にする場合は0.8〜1.0mmでも機能しやすいとされます。葉に直接ネットが触れると吸汁・産卵の足場になることがあるため、支柱や弓型パイプで葉面から数センチ離し、株の成長に合わせて張り直すと効果が落ちにくくなります。

次点の手軽さとして、ナチュラル系の市販スプレーを定期的に用いる方法があります。食品原料由来の被膜形成や生物起源成分は、室内やベランダでも扱いやすいとされ、収穫前にも使える製品が多い点が利点です。一方、被害が進行し果実内部や新芽内部に潜り込むタイプの害虫が見られる局面では、適用作物に合致した化学系スプレーをラベルの範囲でスポット使用に切り替えると回復が早まる場合があります。

最小の手間で効果を底上げするコツは、物理防除とスプレーの二段構えに加えて、環境の微調整を同時に行うことです。具体的には、株間を詰めすぎず風通しを確保する、水はけの良い用土で過湿を避ける、シルバー反射資材でアブラムシやアザミウマの飛来を減らす、若い芽と葉裏を日常的に観察して初期兆候で対処する、などです。これらをセットで運用すると、ネットで侵入を減らし、スプレーで局所を抑えるシンプルな仕組みが安定して機能しやすくなります。

家庭菜園 虫除けスプレー おすすめまとめ

-

予防は防虫ネットの早期設置と風通し確保が基礎

-

観察は葉裏と新芽を優先し小発生の兆候を逃さない

-

平時の管理はナチュラル系スプレーで予防的に運用

-

被害拡大時は適用作物に合う化学系を局所使用

-

ベニカベジフルやX系は即効と持続の両立が狙える

-

オルトランは浸透移行で初期被害の予防に向く

-

酢や食品原料由来は収穫期にも使いやすい特長がある

-

殺菌成分入りは病害の予防と治療を同時に進められる

-

ハーブは忌避の補助として混植や近接配置で活用する

-

手作り抽出液は薄めから開始し葉焼けを回避する

-

散布は早朝夕方に行い直射と高温時は避けて運用する

-

雨後は被膜タイプの再散布で効果維持を図る

-

ラベルの回数や前日数を順守し収穫安全性を担保する

-

系統ローテーションで抵抗性リスクの低減を目指す

-

家庭菜園 虫除けスプレー おすすめは併用設計が鍵

最後までお読みいただきありがとうございます。