この記事にはプロモーションが含まれています。

6月は梅雨の影響で蒸れやすく、病害虫も発生しやすい季節です。家庭菜園 6月に植える 野菜 プランターを検討している方に向けて、本記事では6月の野菜栽培カレンダーをもとに、初心者が押さえておきたい基本やプランターの選び方、野菜苗の購入ポイントを整理します。さらに、6月にプランターでできる野菜は?という疑問をはじめ、ほったらかしで育てやすい野菜、虫がつきにくい野菜、6月にまく野菜の種類など、実践的なテーマも幅広く解説します。

-

6月の栽培カレンダーと作業優先度が分かる

-

初心者でも育てやすい野菜と苗の選び方が分かる

-

プランターのサイズと必要資材の最適解が分かる

-

種まき候補と病害虫・水やりのコツが分かる

家庭菜園 6月に植える 野菜 プランターの基本

-

6月 野菜栽培 カレンダーの目安

-

6月 初心者向けの選び方

-

6月 プランター選びと容量

-

6月 野菜苗の買い方

-

6月にプランターでできる野菜は?

6月 野菜栽培 カレンダーの目安

6月は夏野菜の定植と梅雨対策を同時に進める月です。気温は安定しつつも雨量が増えるため、根の呼吸を妨げない排水と、葉面の乾きやすさを両立させた管理が鍵となります。上旬は苗の活着を最優先し、中旬以降は徒長や蒸れを抑えつつ、支柱やネットの本設、病害虫の早期発見に注力します。水やりは蒸散が穏やかな朝または夕方に行い、プランター底から水が流れ出るまで与えて塩類集積を防ぎます。

特に高温多湿で蔓延しやすいのがうどんこ病・べと病などの糸状菌性疾患です。雨天が続く日は敷わらやビニールによるマルチングで泥はねを抑え、葉裏まで風が通るよう混み合った葉を適宜整理すると、病徴の初期発見と拡大抑制につながります。加えて、プランターでは養分の流亡が早いため、活着後は少量多回の追肥へ早めに移行すると管理が安定します。

6月の主な作業タイムライン(一般地の目安)

| 週 | 作業の主眼 | 補足 |

|---|---|---|

| 上旬 | 苗の植え付け・定植、土づくり | 深さ30cm以上の容器に培養土、鉢底石で排水性確保 |

| 中旬 | 支柱・ネット設置、わき芽・摘心開始 | ミニトマト・ゴーヤ・キュウリは早めに誘引 |

| 下旬 | 追肥開始、病害虫パトロール強化 | うどんこ病・べと病・アブラムシの兆候確認 |

上表は「作業の主眼」を週ごとに整理したものです。上旬の定植ではウォータースペース(縁から2〜3cm下げる)を確保し、潅水時の土流出を防ぎます。中旬の支柱・ネットは、支点が三角形になるよう固定し、風荷重に耐える設置を意識してください。下旬の追肥は液肥なら10〜14日おき、固形なら表示に従い控えめに施し、葉色・節間・果実肥大の変化で過不足を微調整すると、肥料焼けや徒長を避けられます。

6月 初心者向けの選び方

初めての6月スタートは、作物選定で難易度が大きく変わります。ポイントは次の4つに集約できます。

-

暑さと多湿への適応

オクラ、モロヘイヤ、ゴーヤ、青シソ、ツルムラサキは高温期に光合成が旺盛で、停滞生長に陥りにくい品目です。根張りが進めば雨期でも比較的安定し、プランターでも収穫が継続しやすくなります。 -

苗から始めて初期つまずきを回避

ミニトマト、キュウリ、ゴーヤ、シシトウ、セロリは6月でも良質な苗が手に入りやすく、活着後の立ち上がりが速い傾向です。育苗ステージを省略する分、病害や潅水ミスのリスクを減らせます。 -

早どり葉物で成功体験を設計

チンゲンサイやフダンソウ(スイスチャード)は30〜45日で若どりに届きやすく、ベビー〜若どりの段階で収穫幅が広いのが利点です。成長段階ごとに食べ方を変えられるため、収穫の密度が上がります。 -

相対的に病害虫に強い作物を混ぜる

香り成分のあるハーブ類や辛味のあるししとうは被害が抑えやすい傾向があります。とはいえ無防除は推奨できません。防虫ネットや早期発見の観察ルーティンを前提に、リスクを段階的に下げていきます。

以上を踏まえると、苗スタート1〜2種+短期葉物1種の合計2〜3品目が、6月デビューの適正ボリュームです。プランター面積、日照、日常の手入れ時間から逆算し、過密栽培を避けると管理負荷が急増しません。

6月 プランター選びと容量

プランターで最優先すべきは、根域確保と支柱安定です。根は酸素と水分のバランスがとれて初めて伸長が進むため、容積と排水の設計が収量を規定します。

ミニトマトは45L以上の大型・深型が基準で、土量の緩衝力により水分・肥料のブレを吸収できます。キュウリやゴーヤ、シシトウは深さ30cm以上・幅60cm級の長型が実用的で、ネットや合掌式支柱の固定もしやすくなります。葉物やミニ根菜は標準サイズ(幅60cm前後)で十分ですが、根菜は深型の方が根形が整いやすく、又根や分岐のリスクを減らせます。

素材は軽量なプラスチックが取り回しに優れます。必ず鉢底ネットと鉢底石を敷いて排水性と通気層を確保し、用土は市販の野菜培養土をベースに、過湿が続く環境では軽石やパーライトを1〜2割混和して排水性を補うと効果的です。真夏のベランダは容器過熱が起きやすいため、直射の強い時間帯は遮光ネットや位置移動で葉焼けと用土温度の上昇を抑えましょう。ウォータースペースを2〜3cm確保すれば、潅水時の溢水と泥はねを抑えられます。

6月 野菜苗の買い方

良い苗は活着と初期生育を安定させます。選定の着眼点は以下の通りです。

・節間が詰まり、葉色が均一で艶があること

徒長している苗は根量が不足し、活着後のストレス耐性が弱くなります。セロリは葉が7〜8枚ついたがっしり株が目安です。

・根鉢のまとまりと白根の充実

ポットから外した際、土が崩れず白い新根が外周に回っているものが理想です。根が茶変している苗は過湿や根傷みの可能性があります。

・品目に応じた苗型の選択

ししとうは連作に強い接ぎ木苗が安心です。6月以降は蕾や花が見える苗も出回り、定植後の着果が早まりやすくなります。

持ち帰り後は乾燥を避け、植え穴は事前潅水でしっかり湿らせてから定植します。強日射の真昼は避け、曇天や夕方に植えると根の負担を軽減できます。置き場はセロリや青シソが半日陰、オクラ・モロヘイヤ・ゴーヤは日当たりと風通しを両立できる場所が向きます。定植直後は仮支柱で揺れを抑え、数日間は潅水を切らさないことで活着が安定します。

6月にプランターでできる野菜は?

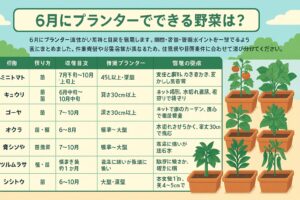

6月にプランター適性が高い定番と目安を整理します。期間・容器・管理ポイントを一望できるよう表にまとめました。作業負荷や必要容積が異なるため、住環境や日照条件に合わせて選び分けてください。

| 作物 | 採り方 | 収穫目安 | 推奨プランター | 管理の要点 |

|---|---|---|---|---|

| ミニトマト | 苗 | 7月下旬〜10月上旬 | 45L以上・深型 | 支柱と誘引、わき芽かき、乾かし気味 |

| キュウリ | 苗 | 6月中旬〜10月中旬 | 深さ30cm以上 | ネット誘引、水切れ厳禁、若採りで株守り |

| ゴーヤ | 苗 | 7〜10月 | 深さ30cm以上 | ネットで緑のカーテン、摘心で側枝促進 |

| オクラ | 苗 | 7〜10月上旬 | 深さ30cm以上 | 水切れさせない、収穫遅れは硬化 |

| 青シソ | 苗・種 | 6〜8月 | 幅60cm級 | 半日陰で柔らかく、草丈30cmで摘芯 |

| モロヘイヤ | 苗推奨 | 7〜10月 | 標準〜大型 | 草丈40〜50cmで摘心、脇芽を繰返し収穫 |

| ツルムラサキ | 種・苗 | 種まき後約1か月 | 標準〜大型 | 高温に強いが乾燥に弱い、脇芽10cmで収穫 |

| シシトウ | 苗 | 6〜10月 | 大型・深型 | 本支柱1m、実4〜5cmで収穫と追肥継続 |

| チンゲンサイ | 種 | 30〜40日 | 標準 | 防虫ネット必須、段階的に間引きと土寄せ |

| フダンソウ | 種 | 30〜45日 | 標準 | 種球は密に播かない、色を生かし収穫 |

| 小豆 | 種 | 9〜10月 | 標準〜大型 | 支柱で安定、さや茶色で収穫・乾燥 |

| セロリ | 苗 | 11〜12月 | 深型 | 半日陰・多湿管理、下葉かきと定期追肥 |

モロヘイヤのさやと種にはストロファンチジンという成分が含まれるとされています。誤摂取によるめまいや嘔吐などの中毒事例が紹介されており、食用は若い茎葉に限る説明があります(出典:食品安全委員会 モロヘイヤについて https://www.fsc.go.jp/fsciis/questionAndAnswer/show/mob07012000006)。開花後はサヤを取り除き、栽培や調理にあたっては公的機関やメーカーの記載を必ず確認してください。

雨が続く時期はマルチング(敷わらやビニール)で泥はねを抑え、風通し確保のために混み合った葉は適度に整理すると管理が安定します。追肥は過湿で流亡しやすいため、少量をこまめに与え、葉色や新梢の伸びで調整していく運用が適しています。

家庭菜園 6月に植える 野菜 プランターの実践

-

ほったらかしで出来る野菜は?

-

虫がつきにくい野菜は?

-

6月にまく野菜は?種の候補

-

病害虫対策と水やりの基礎

-

家庭菜園 6月に植える 野菜 プランターのまとめ

ほったらかしで出来る野菜は?

限られた手入れで収穫につなげるには、環境適応力が高く再生力に優れ、過湿や乾燥に片寄っても致命傷になりにくい作物を選ぶのが近道です。多年性や宿根性、あるいは繰り返し収穫できるタイプは管理コストが低く、失敗時のリカバリーも容易です。たとえばニラは株分けしながら数年維持でき、やや乾燥気味でも葉が更新されます。青シソやパセリ、三つ葉、エゴマのような芳香性の高い葉物は、半日陰でも徒長しにくく、ベランダの明暗差に順応しやすい傾向があります。ミョウガやフキは直射を避けた日陰向きで、根茎が増えながら徐々に収量が安定します。

果菜ではししとうが扱いやすく、高温期も着果が続くため、若採りを心がければ株疲れを抑えられます。さつまいもは乾燥に比較的強くつるボリュームで雑草抑制にもつながりますが、プランターでは深さと容量が必要です。いずれも、完全放任では成果が安定しないため、朝夕の涼しい時間帯の水やり、混み合った葉の軽い整理、若採りで株の負担を減らすといった最小限の世話を続けることが収量差を生みます。以上を踏まえると、品目選定に加えて「水やり・剪葉・若採り」の三点セットを無理なく続けられるかが、少手間栽培の実現度を左右すると言えます。

少手間向きの代表例と管理の要点(プランター)

| 作物 | 向く環境 | 水やり頻度の目安 | 収穫の考え方 | 容器の目安 |

|---|---|---|---|---|

| ニラ | 日当たり〜半日陰 | 表土が乾いたらたっぷり | 10〜15cmで刈り取り更新 | 深さ20cm以上 |

| 青シソ | 半日陰がベター | 同上(過湿は避ける) | 草丈30cm前後で摘芯 | 幅60cm級 |

| 三つ葉 | 半日陰〜日陰 | 表土乾燥を避ける | 若どりで継続収穫 | 標準 |

| ししとう | 日当たり・風通し | 開花期は水切れ厳禁 | 4〜5cmで若採り | 深型・支柱可 |

| さつまいも | 日当たり | 乾燥気味で良い | つる返しで株勢維持 | 深型・大容量 |

虫がつきにくい野菜は?

屋外栽培において、どの作物にも加害リスクは存在し、絶対に虫がつかない野菜はありません。ただし、被害の出やすさは相対差があります。強い香りを放つシソやパセリ、辛味成分を持つししとう、ネギ類は、他の品目に比べて加害を受けにくい傾向が知られています。一方、アブラナ科(チンゲンサイ・小松菜など)はアブラムシやコナガ、ヨトウムシの被害が出やすく、初期の物理防除が結果を分けます。

発生させない設計が被害低減の近道です。風通しを確保し、泥はねを抑えるマルチングで病原の初期侵入を減らします。定植直後は寒冷紗や防虫ネットで覆い、葉裏の点検を朝夕に数分だけ習慣化すると、卵塊や幼虫の段階での手取り除去が間に合います。光誘引で飛来成虫を拾う黄色粘着板、株元の清潔維持、落葉のこまめな撤去も無視できません。これらの組み合わせにより、薬剤に頼らずとも被害を実害化させない管理が現実的になります。

6月にまく野菜は?種の候補

6月は高温長日を生かし、短期で食卓に届く葉物と、盛夏にピークを迎える果菜・豆類を並行できます。発芽温度が合う品目を選び、表土の乾燥と高温による立ち枯れを避けることが要点です。

短期(おおむね30〜50日)で収穫に届くのは、はつか大根、葉大根、小蕪、小松菜、チンゲンサイ、水菜、春菊、紫蘇などです。狭いスペースでも回転が良く、間引き菜を活用しながら株間を整えると、生育がそろいます。発芽直後は極端な乾燥に弱いので、じょうろの細口で表土が動かないように潅水し、双葉展開後に段階的な間引きで徒長と蒸れを抑えます。

中期(60〜70日前後)ではキュウリ、オクラ、ゴーヤ、インゲン、枝豆、ニンジン、細葱、食用ビートが候補です。果菜は支柱やネットの設置、開花・結実期の追肥計画が前提になり、豆類は倒伏防止の支柱で管理が安定します。ニンジンは好光性ではないため覆土を薄めに、表土の乾燥割れを防ぐため不織布での覆いが有効です。

長期(80日以上)はキャベツ、ゴボウ、ゴマ、多年性のアスパラガスなど。プランターでは容器の深さと容量がボトルネックになりやすく、根域制限が品質に影響します。挑戦する場合は、深型・大容量の容器と、夏越しを見据えた置き場(熱反射と過湿対策)を先に確保すると成功率が高まります。

6月まきの目安一覧(一般地・プランター)

| 作物 | 発芽適温 | 収穫までの目安 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 小松菜 | 15〜30℃ | 30〜40日 | 防虫ネットで初期被害回避 |

| チンゲンサイ | 20〜30℃ | 30〜40日 | 間引きと土寄せで倒伏防止 |

| はつか大根 | 15〜25℃ | 25〜35日 | 均一な水分で裂根回避 |

| インゲン | 20〜30℃ | 50〜60日 | 支柱で安定、若採り重視 |

| 枝豆 | 20〜30℃ | 70日前後 | 開花期の水切れ厳禁 |

| オクラ | 20〜30℃ | 60〜70日 | 硬化前の若どりで品質維持 |

病害虫対策と水やりの基礎

梅雨期の病害は、蒸れと泥はねが導入口になりがちです。敷わらやビニールによるマルチングは、土壌からの病原飛散の低減に役立ち、株元の乾湿変動を緩和します。葉が混み合う前に軽く透かし、支柱やネットで葉を立体的に配置して風を通すだけでも、うどんこ病・べと病・灰色かび病の発生リスクを下げられます。アブラムシは葉裏に群生しやすく、粘着質の排泄物によるべたつきやアリの往来がシグナルです。初期なら弱い水流での洗い落とし、テープでの物理除去、黄色粘着板の併用が奏功します。幼苗期は被害影響が大きいため、定植直後からの不織布または目合い0.6〜1.0mm程度の防虫ネットでのカバーが有効です。

木酢液は効果は科学的に未確立で補助的対策として紹介されることがありますが、製品の品質や希釈倍率がばらつき、原液直後には有害成分を含む場合があるという情報があります。家庭で用いる際は、市販製品の使用説明に従った希釈濃度・散布タイミング・保護具の着用などの指示に従うよう案内されています。安全性に関する取り扱いは、メーカーや公的機関が示す最新の情報に従うことが推奨されているという記載があります。

水やりは「表土が乾いたら鉢底から流れるまで」が基本です。日中の高温時は蒸散負荷が大きく株を弱らせるため、朝または夕方に与えます。プランターは土量が少ない分だけ乾きやすく、用土の含水率変動が激しくなりがちです。指で2〜3cmの深さを確認し、乾きが強い場合は2回に分けてしっかり潅水すると、用土全層に水が行き渡ります。定植直後は活着を優先して十分に与え、根が回ってからは作物特性に合わせて微調整します。例えばミニトマトはやや乾かし気味の管理が糖度・風味の向上に寄与するとされ、一方でキュウリや枝豆は開花・結実期の水切れが品質を大きく損ないます。以上の点を踏まえると、病害虫対策は「発生させない設計」と「初期対応の迅速化」、水管理は「タイミング」と「量の一貫性」が安定収穫の核になります。

家庭菜園 6月に植える 野菜 プランターのまとめ

-

6月は梅雨対策と定植完了の両立が成功の近道

-

初心者は暑さに強い苗と短期葉物の組み合わせが安心

-

ミニトマトは45L以上の深型で支柱を強固に固定

-

キュウリとゴーヤはネット誘引で早めに上へ伸ばす

-

オクラは水切れさせず開花から数日で若採りを徹底

-

青シソは半日陰で草丈30cm時に摘芯し収量を増やす

-

モロヘイヤは草丈40〜50cmで摘心し脇芽を繰り返す

-

つるむらさきは高温に強く脇芽10cmで柔らかく収穫

-

ししとうは本支柱1mと定期追肥で秋まで長く収穫

-

チンゲンサイや小松菜は防虫ネットと段階間引きが鍵

-

6月の種まきは葉物30〜50日と果菜60〜70日を使い分け

-

病害虫は風通し確保と泥はね防止で侵入を抑える

-

水やりは朝夕に表土が乾いてから鉢底抜けまで与える

-

木酢液などの利用はメーカー指示と安全情報を確認

-

家庭菜園 6月に植える 野菜 プランターは計画と観察が決め手

最後までお読みいただきありがとうございます。