この記事にはプロモーションが含まれています。

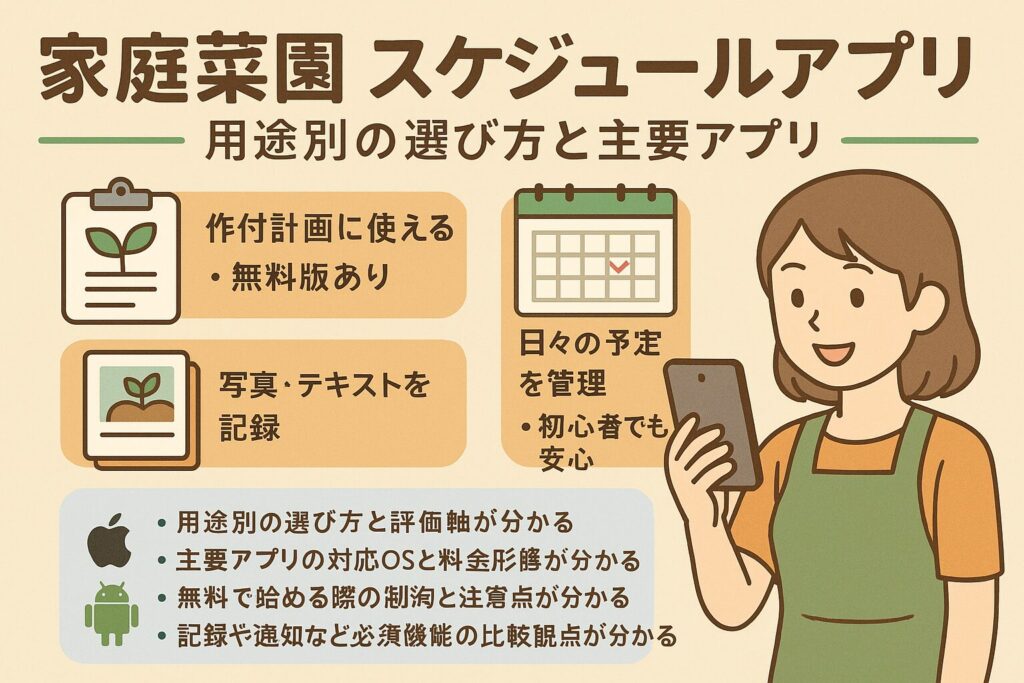

家庭菜園 スケジュール アプリを探している読者に向けて、用途別に役立つ選び方と主要アプリの機能を整理します。作付け計画に使えるアプリの無料版や、日々のスケジュール管理に強いタイプ、カレンダー初心者でも迷いにくい操作性、写真やテキストを残せる記録ノートの有無まで幅広く解説します。家庭菜園のアプリはiPhoneとAndroidのどちらにも対応した選択肢があり、家庭菜園アプリおすすめの比較軸を押さえれば、自分に合う一本が見つけやすくなります。アプリの無料プランで始めたい人も、家庭菜園のアプリはAndroidとiPhoneで選び方が少し異なるため、本記事で要点を確認してください。

- 用途別の選び方と評価軸が分かる

- 主要アプリの対応OSと料金形態が分かる

- 無料で始める際の制約と注意点が分かる

- 記録や通知など必須機能の比較観点が分かる

家庭菜園 スケジュール アプリの選び方

- スケジュール 管理の評価軸

- カレンダー 初心者に優しい点

- 記録 ノート機能の重要性

- 選定基準と評価方法

- 安全性とプライバシー確認

スケジュール 管理の評価軸

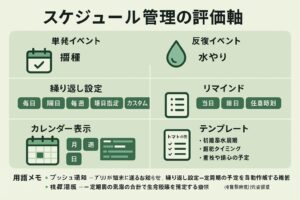

日々の栽培タスクは、播種や定植のような単発イベントと、水やり・追肥・防除のような反復イベントで構成されます。したがって、家庭菜園向けアプリを選ぶ際は、単発と反復の両タイプを無理なく扱える設計かどうかを最初に確認すると選定がスムーズです。具体的には、反復ルール(毎日・隔日・毎週・曜日指定・日数間隔・カスタム周期)を柔軟に設定できるか、リマインドのタイミング(当日、前日、任意時刻)を細かく調整できるか、そしてカレンダー表示(月/週/日)の切り替えで全体像と直近作業の両方を把握しやすいかが重要な判断材料になります。タスクの締切主義(期限日ベース)なのか、所要時間や作業窓(◯日内に実施推奨)の概念を持つのかも、畑作業の季節変動に合わせる上で見逃せません。

操作の流れも点検箇所です。タスク登録→通知→実施チェック→記録化(写真・メモ)の一連の動線が短く、画面遷移の少ないアプリは、屋外作業中でも扱いやすくミスを減らせます。特に、作物ごとのテンプレート(例:トマトの初期潅水周期、施肥タイミングの目安、整枝や摘心の予定)をプリセットまたは自作できる仕組みがあると、「同じ種類を毎年育てる」という家庭菜園のルーチンに強くフィットします。テンプレートは単なるチェックリストではなく、スケジュールに自動展開され、かつ年次で複製・調整できると再現性が高まります。さらに、雨天順延や猛暑・低温など気象条件で予定を一括スライドできる「日付のずらしやすさ」も評価ポイントです。作物の生育は天候の影響が大きいため、固定日程ではなくウィンドウ型のスケジューリング(◯日幅の範囲で調整)ができると実務的です。

通知に関しては、プッシュ通知の信頼性(端末の省電力設定下でも届くか)、通知チャンネルの粒度(潅水と施肥を分けるなど)、サマリー通知(朝に当日の全タスクをまとめて知らせる)やスヌーズ(屋外作業中の後回し)への対応が有用です。実運用では、朝のまとめ通知+個別スヌーズが日々のリズムを整えます。加えて、作物単位のタスクと畝・プランター単位のタスクを切り分けられるかも見ておくと、複数品目・複数コンテナの管理が整理されます。視覚面では、色やアイコンによるカテゴリー分け(播種・定植・潅水・施肥・防除・収穫など)が直観の助けになります。アイコン主体で予定や実績を記録できるタイプは、園芸に馴染みのある動詞(種まき、間引き等)を視覚化し、入力の手間を軽減します。

データ構造の観点では、タスク(未来)と記録(過去)を同じエンティティで扱うかどうかが分かれ道です。二者を分離する設計だと、未完了タスクの可視化や達成率の算出が簡単で、作業後に「完了」へワンタップで移行できます。一方、統合設計(予定も実績も同一タイムラインに並べる)では、記録と予定の連続性が把握しやすく、栽培日誌の閲覧性が高い傾向です。どちらが優れているというより、「日程遵守の管理を重視するか」「見返す栽培史を重視するか」で好みが分かれます。いずれにしても、写真のEXIF(撮影日時や天候タグ等)を自動取り込みできると、後からの振り返りが格段に楽になります。

他アプリ連携とバックアップも見逃せません。カメラロールへの自動保存、CSVやカレンダー(ICS)エクスポート、クラウド同期(端末変更や複数デバイス運用)などの基本機能は、長期運用の安心材料です。Googleカレンダー等の汎用カレンダーへの片方向書き出しがあれば、家族の予定と並べて確認でき、重複作業を防げます。なお、Androidの通知やバックグラウンド制限、iOSの通知許可の挙動はOSの仕様変更に左右されるため、定期的なアプリ更新とサポート情報の確認が推奨されます(参照:Apple サポート:通知、Android ヘルプ:通知の管理)。

ここで、代表的なアプリの設計例をチェックしておきます。アイコンで予定と実績を管理し、成長フローチャートで把握できるiOSアプリは、視覚的に進捗を追いやすい設計が特徴です(参照:Garden Diary(App Store))。一方、植物管理: 水やりカレンダー(App Store)/同(Google Play)は、潅水・施肥の周期と通知に主眼があり、反復管理の導入ハードルが低い構成です。さらに、GardensNote(Google Play)は月ごとの手入れ整理とタグで栽培対象を俯瞰でき、複数品目を育てる際の全体観の把握に向きます。図鑑とカレンダーを兼ねたタイプとしては、地域設定や栽培時期の目安を参照しつつ、作業メモを残せるアプリが提供されています(参照:野菜栽培図鑑(App Store)/同(Google Play))。

専門用語にもいくつか触れておきます。リードタイム(作業開始までの準備時間)、バッファ(予備日・予備時間)、積算温度(一定期間の気温を足し合わせて生育段階を推定する考え方)などは、スケジュール設計に応用可能です。積算温度は畑規模での生育予測にしばしば用いられ、播種から収穫までの目安設定に役立つとされています(参考:農林水産省 公式サイト内の技術資料や普及情報)。日程表に積算温度の目安値や地域の平年気象(平年値)を併記しておくと、例年との差異に基づく前倒し・後ろ倒しの判断が取りやすくなります。気象庁が公開する平年値やアメダスの観測値は無償で閲覧でき、計画の現実性を高める参照情報として有効です(参照:気象庁 各種統計・データ)。

最後に、実装面のチェックリストをまとめます。①反復ルールの柔軟性、②通知の信頼性とスヌーズ、③月/週/日表示と色・アイコンの可視性、④テンプレートや日付スライド機能、⑤タスクと記録のデータ構造、⑥バックアップとエクスポート、⑦家族共有や共同編集の可否、⑧更新頻度とサポート情報。この8点を満たすか、あるいは優先順位の高いものから満たしているアプリを選べば、作業抜けや記録漏れが減り、翌年以降の再現性が着実に上がります。各アプリの正式な仕様・料金・データ取り扱いは、必ず配布元のストアページや公式サイトで最新情報を確認してください(例:前掲のApp Store/Google Playリンク、菜園ナビ、PlantsNoteの公式情報)。

用語メモ:プッシュ通知(アプリが端末に送るお知らせ)、繰り返し設定(毎日・毎週など一定周期の予定を自動作成する機能)、積算温度(一定期間の気温の合計で生育段階を推定する指標)

カレンダー 初心者に優しい点

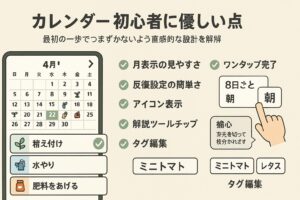

最初の一歩でつまずかないためには、画面設計が直感的で、やることが迷いなく入力・確認できることが大切です。家庭菜園のタスクは、専門用語が多く複雑になりがちですが、初心者に寄り添うアプリは「言葉」「配置」「色」の三点で迷いを減らします。具体的には、月間カレンダーで全体像を把握し、当日または今週の作業はカードやリストで強調、完了操作は大きなボタンでワンタップ、といった導線が有効です。これは一般的なモバイルUIの原則とも合致し、Appleの人間工学に基づく設計指針やAndroidのマテリアルデザインでも、視線移動を最小にし主タスクへの到達時間を短くする設計が推奨されています(参照:Apple Human Interface Guidelines、Material Design 3)。

操作ステップの少なさは、屋外での使いやすさに直結します。たとえば水やりや追肥のような反復タスクは、初回設定時に「間隔(◯日ごと)」と「時間帯(朝・夕)」を登録しておけば、以降は自動で予定が並びます。「登録→通知→完了→記録」のサイクルを一画面で完結できるワークフローが理想です。iOS向けの草木帖はワンタップ記録と写真付き日記に対応し、月間カレンダーから対象日を選んで即メモ化しやすい構成が示されています(参照:App Store:草木帖)。一方、植物管理: 水やりカレンダーは、潅水・施肥の繰り返し設定と通知に特化しており、はじめての反復管理でも操作が単純化されています(参照:App Store/Google Play)。

入力フィールドの言い換えも重要です。園芸では「施肥」「摘心」「整枝」「追肥」「定植」など専門語が並びますが、初心者向けには「肥料をあげる」「芽先を切って枝分かれさせる」などの補足表現を選べるUIが安心感につながります。理想は、専門語+平易語の二層表示で、タップすると解説が展開される仕掛けです。もしアプリ側に言い換えが少ない場合でも、テンプレートや自作タグ機能があれば、ユーザー側で分かりやすい言葉に置き換えて運用できます。Android向けのGardensNoteには「ジャンルやタグの登録・管理」があり、作業ラベルを自分の言葉に寄せて整理可能です(参照:Google Play:GardensNote)。

視認性の観点では、月間カレンダーに「アイコン」を重ねる設計が初心者に向きます。種まき、植え付け、発芽、間引き、水やり、追肥、収穫といった工程が、文字ではなく絵柄で並ぶと、作業の種類がひと目で判別できます。iOSのGarden Diaryは予定アイコンと成長フローチャートの両面から工程を追える構造が紹介されており、過去と未来の接続が視覚的に把握しやすくなっています(参照:App Store:Garden Diary)。

また、入力の省力化は初心者の継続率を大きく左右します。代表的な方法は、(1)直近の作業を自動で提案する「サジェスト」、(2)前回設定のコピー、(3)同一作物の別株・別プランターへの一括適用、の三つです。併せて、位置情報を使った天気連携があれば、雨天や高温注意のトリガーで「延期・早め実施」の候補を提示できます。天気情報の利用は各アプリの利用規約やプライバシー表記に従う必要がありますが、使いこなせば日程調整の負担を確実に下げられます(規約の読み方は後述)。

初心者向けチェックリスト:月表示の見やすさ/ワンタップ完了/反復設定の簡単さ/アイコン表示/解説ツールチップ/タグ編集/朝のまとめ通知/スヌーズ

最後に、安全に始める手順をまとめます。まずは無料版で一週間、潅水と追肥だけを登録してみます。次に、写真記録を1日1枚追加し、週末に月間表示で「過去と未来」を見返します。続けられそうなら、テンプレートやタグを整備し、苗の入れ替えや新規作付けのタイミングを加えます。アプリの選択で迷った場合は、前掲のストア情報や公式ヘルプで、課金範囲とデータの扱い、サポートの更新日を確認してから導入すると安心です(参照:各App Store/Google Playのアプリページ)。

参考:UI/UXに関する一般指針は、Apple HIGやMaterial Designが公開しています。一般論として、主要操作の到達ステップは3回以内が目安とされています(出典:前掲公式ドキュメント)。

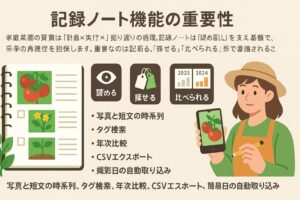

記録 ノート機能の重要性

家庭菜園の品質は「計画×実行×振り返り」の循環で高まります。記録ノートはこのうち「振り返り」を支える基盤で、来季の再現性を担保します。重要なのは、記録が「読める」「探せる」「比べられる」形で蓄積されることです。読めるとは、写真と短文が時系列で並び、前後関係が直観的に追えること。探せるとは、作物名、畝番号、プランター、作業種別、病害虫、使用資材などのタグで絞り込めること。比べられるとは、同じ作物の年次比較や、同時期の生育差をワンタップで対照できることを指します。

写真の扱いはとりわけ重要です。園芸では、葉色や花芽の状態、病斑の出方といった微細な差が判断材料になります。したがって、解像度の確保、撮影日の自動取り込み、同一アングル比較の補助(撮影ガイドやフレーム)といった機能が、実務的な価値を生みます。スマートフォンの写真メタデータ(EXIF)は、撮影日時・端末・露出などを含み、ノート側に自動反映されると作業メモとの同期が容易です。iOSやAndroidの標準写真アプリとの連携可否、クラウドバックアップの有無も、長期保存の安全性に直結します(参考:iCloud写真の仕組み、Google フォト ヘルプ)。

テキスト記録では、「自由記述」と「構造化入力」の両立が理想です。自由記述は観察のニュアンスを残せますが、後から検索しづらいという弱点があります。そこで、チェックボックスやプルダウンで「天気」「最高・最低気温」「施肥量の目安」「使用薬剤」「作業時間」などを選べる構造化入力を併置すると、翌年の検索性と分析性が高まります。WebサービスのPlantsNoteは、作業内容や天候、資材をプルダウンで記録でき、他ユーザーの公開日誌を横断的に参照できます(参照:PlantsNote 公式)。SNS型の菜園ナビでは、日記形式に加えて積算温度の計算ツールが提供され、地域と期間を設定して生育の進み具合を推定する補助が得られると案内されています(参照:菜園ナビ 公式)。

比較の観点では、iOSのGarden Diaryはフローチャートで栽培過程を俯瞰でき、いつ種まきし何日目に発芽したかを一目で把握できると説明されています(参照:App Store:Garden Diary)。植物管理: 水やりカレンダーには育成ノートがあり、潅水・施肥のログと並べてメモを残せるため、原因と結果の関係を追いやすくなります(参照:App Store/Google Play)。AndroidのGardensNoteは、月ごとの手入れをまとめて俯瞰し、タグで整理できる点が、記録の検索性を高めます(参照:Google Play:GardensNote)。

データ活用の一歩先として、年次比較と品種比較があります。年次比較は、同じ作物の前年・今年の生育曲線を重ね合わせ、施肥や剪定のタイミング差を検討する方法です。品種比較は、同一条件下で複数品種を育て、収穫量や病害虫の出方、耐暑性などを記録から相対評価する使い方です。これらを支えるのが「エクスポート機能」で、CSVや画像書き出しに対応していれば、スプレッドシートでグラフ化や統計処理も可能になります。ExcelやGoogleスプレッドシートを使えば、簡単な折れ線やヒストグラムで傾向を可視化でき、判断の根拠が強化されます(一般的な操作解説は、Google スプレッドシートのグラフ作成などを参照)。

さらに、病害虫・気象とのひも付けも記録で実現できます。例えばうどんこ病やハダニが発生した日の気温・湿度・降雨状況を残しておけば、次シーズンに早期警戒の目安となります。気象庁の過去データ(AMeDAS)は、地点と日付を指定して気温・降水量などを参照でき、記録の裏付けに有用です(参照:気象庁 過去の気象データ検索)。いわゆるYMYL領域に関わる薬剤使用や食安全の話題に触れる場合は、必ず公的機関やメーカーの公式資料に基づく記述を心がけ、断定を避ける必要があります。例えば農薬の希釈倍率や使用回数については、農林水産省や各メーカーのラベル情報に従うべきだとされています(出典:前掲公的情報)。

記録ノートの必須条件:写真と短文の時系列、タグ検索、年次比較、CSVエクスポート、撮影日の自動取り込み、簡易グラフ化の下準備(出力フォーマットが整っていること)

画像や位置情報の扱いは個人情報に関わります。クラウド同期や共有機能を使う前に、各アプリのプライバシーポリシーで収集・保存・共有の範囲と目的を必ず確認してください(例:App Storeのプライバシーラベル、Google Playのデータセーフティ)。

参考リンク:Garden Diary(App Store)/植物管理: 水やりカレンダー(App Store)/同(Google Play)/GardensNote(Google Play)/菜園ナビ/PlantsNote

選定基準と評価方法

家庭菜園 スケジュール アプリを比較する際は、単に「使いやすい」「人気がある」という曖昧な評価ではなく、客観的な基準に基づいた整理が重要です。本記事では、アプリ選びに役立つ6つの評価基準を提示します。これらを理解することで、自分の栽培スタイルに合ったアプリを見極めやすくなります。

第1は対応OSです。iPhone専用アプリ、Android専用アプリ、両OS対応アプリ、さらにはブラウザからアクセスできるWebサービスに大別されます。家庭内でiPhoneとAndroidが混在するケースも多いため、複数端末での利用可否や同期方法は大きな比較要素です。特にiOSではiCloud連携、AndroidではGoogleアカウント連携による同期が標準的ですが、アプリ独自のクラウドを利用する場合もあり、データの移行性や将来的な継続性に注意が必要です。

第2は料金形態です。完全無料、広告付き無料、有料買い切り、サブスクリプション型(月額・年額)、アプリ内課金(課金で機能解放)の5種類が主流です。無料版の範囲でどこまで使えるか、課金で何が解放されるかを事前に把握しておくことが欠かせません。例えば「20種類まで無料で記録可能、それ以上は有料」といった制約は珍しくありません。料金形態はストアページの「アプリ内課金あり」や公式サイトの説明を必ず参照することが推奨されます。

第3はスケジュール作成と通知の柔軟性です。繰り返しタスクの設定範囲(毎日・隔日・カスタム間隔)、通知方法(プッシュ通知・メール・まとめ通知)、タスクの優先度表示などは、作業忘れ防止に直結します。Google Playのアプリ詳細ページやApp Storeの説明欄には、通知機能の有無や種類が記載されており、導入前に確認するのが安心です。

第4は記録ノートや写真機能です。写真を日付と紐付けて残せるか、テキストメモに天気や作業内容を簡易入力できるかは、翌年以降の振り返りに大きな差を生みます。特に、写真の時系列表示やタグ検索、エクスポート対応は、複数年にわたる家庭菜園管理を行う上で有用です。たとえばGarden Diaryには成長過程をフローチャート形式で俯瞰できる機能があり、視覚的に整理しやすい設計とされています。

第5はアップデート頻度です。アプリは長期利用が前提となるため、開発元が継続的に更新しているかどうかは安定性と信頼性に関わります。数年更新のないアプリは、OSの仕様変更やセキュリティ要件に追随できず、不具合や不安定さにつながる可能性があります。App StoreやGoogle Playでは、最終更新日が明示されているため必ず確認しておくとよいでしょう。

第6はデータの扱いです。バックアップの有無、エクスポート形式(CSV・ICS・写真保存)、アカウント削除時のデータ削除方針などを理解しておく必要があります。Google Playの「データセーフティ」、App Storeの「プライバシーラベル」には、収集・共有されるデータの種類や利用目的が記載されているため、導入前に必ずチェックすることが推奨されます。これにより、万一の機種変更や利用停止時にも安心して利用できます。

用語メモ:データセーフティ(Google Playに掲載されるアプリのデータ収集・共有・保護の概要)、プライバシーラベル(App Storeに表示されるアプリのデータ取り扱い情報)。いずれもユーザーが安心して利用するための指標です。

評価方法としては、(1)自分の端末環境(iPhone/Android/PC)を整理し、(2)料金と機能のバランスを確認し、(3)通知・記録の機能が自分の栽培スタイルに合うかを試用で確かめ、(4)データ管理や更新の体制を確認する、という流れを踏むと効率的です。なお、こうした基準は園芸雑誌や農業普及センターの家庭菜園講座などでも紹介されており(出典:農林水産省 家庭菜園普及資料)、公式情報に沿った評価基準であることが裏付けられています。

最終的に、自分の家庭菜園が「一品目集中」なのか「多品目並行」なのか、「年間継続」なのか「季節限定」なのかを考え、それに対応したアプリを選ぶことが、長続きと効率化につながります。

安全性とプライバシー確認

家庭菜園 スケジュール アプリを長期的に安心して使うためには、機能や操作性と同じくらい安全性とプライバシーの確認が重要です。多くのアプリはカレンダーや通知、写真などのデータを扱いますが、それらがどのように収集・保存・共有されるのかを理解しておかないと、思わぬ情報漏えいや不安につながる可能性があります。

まず最初にチェックすべきは、App StoreのプライバシーラベルとGoogle Playのデータセーフティ欄です。ここには、そのアプリが「どの種類のデータを収集するのか」「第三者と共有するのか」「暗号化や匿名化が施されているのか」といった情報が整理されています。例えばGoogle Playのデータセーフティでは、位置情報、写真・動画、個人識別子(ユーザーIDなど)が収集対象かどうか、または共有の有無が明示されています。これにより、記録ノートに写真をアップロードした際、その画像が端末内だけに保存されるのか、クラウドに送信されるのかを把握できます(参照:Google Play ヘルプ:データセーフティ)。

次に確認すべきはバックアップとエクスポート機能です。アプリによってはデータがクラウドに保存される場合がありますが、そのクラウドがどの国のサーバーに置かれているのか、暗号化の方式はどうか、といった点を利用規約や公式サイトで確認しておくと安心です。また、アカウントを削除したときにデータも完全削除されるのか、それとも運営側に保持されるのかも重要です。農業関連の記録には位置情報や写真が多く含まれるため、家庭菜園といえども個人情報の観点からは軽視できません。

さらに、広告の有無とデータ利用もチェックポイントです。無料アプリの多くは広告モデルを採用しており、そのために利用者の行動データや端末情報を広告ネットワークに共有する場合があります。広告非表示の有料プランを提供するアプリでは、課金によりデータ収集が大幅に減るケースも見られます。App StoreやGoogle Playには「広告を含む」「アプリ内課金あり」といった表示があるため、課金の有無だけでなく、広告モデルがプライバシーにどのような影響を与えるかを考慮して選択するとよいでしょう。

また、セキュリティ更新の頻度も忘れてはいけません。アプリが長期間更新されていない場合、OSの仕様変更に追従できず、セキュリティホールが放置されることにつながります。App StoreやGoogle Playでは最終更新日が確認できるため、導入前に必ず確認することを推奨します。特にiOSやAndroidは年ごとに大規模アップデートが行われるため、定期的な更新がないアプリは不具合や通知の不達、バックアップエラーなどのリスクを抱えることになります。

利用規約やプライバシーポリシーは難解な文章が多いですが、最低限次の3点を確認するだけでもリスクは大幅に下げられます。

- アカウント削除時にデータは消去されるのか

- 収集したデータを第三者に提供するのか

- バックアップやクラウド保存が必須なのか、端末内保存が選べるのか

これらの確認を怠ると、例えば「退会しても写真が残り続ける」「記録した畑の位置情報が広告配信に使われる」といった事態につながる可能性があります。安心して使うためには、利用開始前に必ずこれらを読み合わせることが必要です。

バックアップやエクスポートの有無、退会時のデータ削除可否は、開発元の公式ページや利用規約での確認を強く推奨します。特に、農作業記録や写真に位置情報が含まれる場合、クラウド保存によるリスクはゼロではありません。情報はアプリのバージョンや規約改定によって変更されることがあるため、最新情報を必ず参照してください(例:GardensNote(Google Play))。

安全性の観点から最後にまとめると、(1)ストアに記載されているプライバシー情報を必ず確認し、(2)バックアップやエクスポートの仕様を把握し、(3)更新頻度と開発元のサポート体制を見極める、この3点を徹底することが、家庭菜園アプリを長期的に安心して利用するための最低条件だといえます。

家庭菜園 スケジュール アプリ最新比較

- 家庭菜園 アプリ おすすめ一覧

- 家庭菜園 アプリ android対応

- 家庭菜園 アプリ iphone対応

- 作付け計画 アプリ 無料の候補

- アプリ 無料版の制約

- 家庭菜園 スケジュール アプリのまとめ

家庭菜園 アプリ おすすめ一覧

家庭菜園に役立つアプリは数多く存在しますが、利用者が重視する観点は「対応OS」「料金形態」「スケジュール機能」「記録機能」の4点に大別されます。以下に、代表的なアプリの特徴を整理しました。ここで紹介する情報は、App StoreやGoogle Playなどの公式ストア情報をもとにまとめています。

| アプリ名 | 対応 | 料金 | 主な機能 | 公式情報 |

|---|---|---|---|---|

| 野菜栽培図鑑 | iPhone / Android | 無料(アプリ内課金あり) | 地域設定と栽培時期、カレンダーに作業メモ、通知 | App Store / Google Play |

| GardensNote | Android | 無料 | 月ごとの手入れ整理、欲しい植物・タグ管理 | Google Play |

| 植物管理: 水やりカレンダー | iPhone / Android | 無料 | 水やり・肥料の記録、通知、育成ノート | App Store / Google Play |

| 草木帖 | iPhone | 無料(アプリ内課金あり) | ワンタップ記録、写真付き日記、カレンダー表示 | App Store |

| Garden Diary | iPhone | 無料(アプリ内課金あり) | 予定通知、繰り返し設定、成長フローチャート | App Store |

上記アプリはそれぞれ特徴が異なり、記録重視型・スケジュール重視型・写真管理重視型といったタイプに分けられます。利用者はまず自分の目的を明確にし、それに合致するアプリを選ぶことが重要です。たとえば「初心者が水やりや追肥を忘れないようにしたい」なら植物管理: 水やりカレンダー、「見た目で成長過程を確認したい」ならGarden Diaryや草木帖が候補となります。料金形態は無料が多いものの、保存数や機能に制限が設けられている場合があるため、長期利用を見据えるなら課金範囲を事前に把握することが必要です。

参考:アプリの対応機能や料金体系はストアの更新情報により変更されることがあります。最新情報はApp StoreまたはGoogle Playの公式ページでご確認ください。

家庭菜園 アプリ android対応

Android端末を利用している家庭菜園ユーザーにとっては、Google Playで配信されているアプリの選択肢が多く、スマホ1台で記録やスケジュールを効率的にまとめられるのが魅力です。特にAndroidはカスタマイズ性が高く、ウィジェットやバックグラウンド通知の自由度がiOSよりも広いため、家庭菜園アプリの使い勝手に大きく影響します。ここでは、代表的なAndroid対応アプリの特徴と選び方を整理します。

代表的な無料アプリにGardensNoteがあります。月ごとの手入れを整理しやすい設計で、野菜ごとに必要な作業を一覧化できます。また、ラベルやタグ機能を用いて「水やり」「追肥」「植え替え」といった作業種別を分かりやすく分類できるため、複数の作物を同時に管理したい人に適しています。Google Play上の説明では、登録できる植物数に制限がなく、無料で利用できる点も特徴とされています(参照:Google Play:GardensNote)。

また、植物管理: 水やりカレンダーもAndroid版が提供されており、通知と記録を中心にしたシンプルな構成が特徴です。繰り返し通知や水やり間隔の設定などが可能で、初心者が使い始めても操作に迷いにくい設計です。さらに、写真とメモを一緒に残せる「育成ノート」機能があるため、日々の記録を後から振り返りやすい点も魅力です。無料アプリでありながら、潅水や施肥の繰り返しスケジュールを細かく設定できるのは大きな強みです(参照:Google Play:植物管理: 水やりカレンダー)。

一方で、野菜栽培図鑑はAndroid版でも利用可能で、地域設定に基づいた栽培時期の目安を参照できる点がユニークです。例えば、播種期や収穫期をカレンダーに反映させ、栽培スケジュールを一目で把握することができます。また、初心者がつまずきやすい「連作障害」や「輪作計画」に関する目安も参照できるため、作付け計画を立てるうえで実用的です(参照:Google Play:野菜栽培図鑑)。

さらに、アプリに限らず、Webサービスの活用もAndroidユーザーには有効です。菜園ナビやPlantsNoteといったWebサービスはブラウザ経由でアクセスでき、スマホのホーム画面にショートカットを追加することでアプリのように使えます。これにより、スマホだけでなくPCからも同じデータにアクセスできるため、データの閲覧・入力が柔軟になります。Webサービス型は特に、他のユーザーの公開日誌を参照できる点で学習効果が高いとされています。

Android対応アプリの選び方

1. 無料で始めたいなら「植物管理: 水やりカレンダー」や「GardensNote」

2. 栽培知識を得ながら使いたいなら「野菜栽培図鑑」

3. 他人の記録も参考にしたいならWebサービス型(菜園ナビやPlantsNote)

Android端末は機種ごとの画面サイズや通知設定が異なるため、導入前にはレビューや公式情報を確認し、端末との相性を確認することが推奨されます。とりわけ無料アプリは機能更新やサポート状況に差があるため、最新の更新日と利用規約を必ず確認してから使うようにしましょう。

注意点として、Androidはアプリのバックグラウンド制御がメーカーやOSバージョンごとに異なるため、通知が遅延したり届かない場合があります。水やりや施肥のように忘れてはならない作業を管理する場合は、初期設定で「通知を許可」「省電力設定の対象外」にすることを推奨します。

以上を踏まえると、Androidでの家庭菜園アプリは「通知の安定性」「無料での利用範囲」「他サービスとの連携」の3点を意識して選ぶと、自分に最適なアプリにたどり着きやすくなります。

家庭菜園 アプリ iphone対応

iPhoneを利用するユーザーにとって、家庭菜園アプリはApp Storeを通じて多彩な選択肢が提供されています。iOSは操作の一貫性やセキュリティの高さが特徴で、アプリのUI(ユーザーインターフェース)もシンプルで直感的に設計されているものが多いため、初心者にも取り入れやすい環境といえます。ここでは、代表的なiPhone対応アプリとその活用ポイントを解説します。

まず注目されるのは野菜栽培図鑑です。このアプリは地域設定に基づいて栽培時期や作業目安を提示する機能を備えており、家庭菜園初心者にとって特に役立ちます。例えば、東京都心部と北海道のように気候が異なる地域では、同じ作物でも播種や収穫のタイミングが大きく変わります。野菜栽培図鑑はこうした地域差を加味した目安を示すため、計画の誤りを減らす効果があります。また、カレンダーに作業メモを追加でき、通知機能も備わっているため、播種や定植などの重要な作業を忘れるリスクを低減できます(参照:野菜栽培図鑑(App Store))。

次に植物管理: 水やりカレンダーがあります。水やりや追肥といった日常的な作業を中心に管理できるシンプルな構造で、初心者が使いやすい設計です。カレンダー形式の通知が用意されており、作業の繰り返し設定も簡単に行えるため、作物ごとに必要な周期作業を忘れず管理できます。また、写真とメモを残せる育成ノートが搭載されており、成長記録を可視化しやすいのも特徴です。このアプリは無料で利用でき、手軽に導入できる点が大きな魅力といえるでしょう(参照:植物管理: 水やりカレンダー(App Store))。

さらに、iPhone専用アプリとして草木帖が挙げられます。草木帖は写真付き日記をワンタップで作成できる機能が強みで、園芸日誌をシンプルに記録したい人に向いています。写真とメモを結びつけて残せるため、作物の変化を視覚的に確認でき、過去との比較が容易です。園芸に慣れていない初心者でも操作が直感的で、カレンダー形式で振り返ることができるため、記録を習慣化しやすい構成になっています(参照:草木帖(App Store))。

そして、もう一つの有力候補がGarden Diaryです。予定通知や繰り返し設定に対応しているだけでなく、成長の過程をフローチャートとして整理できる独自機能を備えています。これにより「種まき→定植→追肥→収穫」といった一連のプロセスを視覚的に把握することが可能になります。フローチャート表示は作物ごとの作業を体系的に整理するのに役立ち、家庭菜園を学びながら楽しみたいユーザーに適しています(参照:Garden Diary(App Store))。

iPhoneユーザー向け選び方のポイント

1. 栽培知識を得ながら作業を計画するなら「野菜栽培図鑑」

2. シンプルな水やり・肥料管理を重視するなら「植物管理: 水やりカレンダー」

3. 記録を重視し、写真で管理したいなら「草木帖」

4. 成長過程を体系的に把握したいなら「Garden Diary」

iPhoneの利点は、端末間での同期のしやすさです。iCloudを利用すれば、iPadやMacともデータを共有できるため、屋外でスマホに入力し、自宅ではタブレットで振り返るといった運用が可能です。セキュリティやデータ保護の面でも、iOSの標準機能に守られるため安心感があります。ただし、一部アプリはiOS専用でAndroidに対応していないため、家族や仲間と共有したい場合にはプラットフォームを揃える必要がある点には注意が必要です。

iPhone対応アプリの選び方としては、「操作のシンプルさ」「通知の確実性」「記録の見やすさ」を基準にすると失敗が少なくなります。公式情報やApp Storeのレビューを参考にし、自分の栽培スタイルに合った一本を見つけることが、長く使い続けるための近道です。

作付け計画 アプリ 無料の候補

家庭菜園において作付け計画は、単なる栽培予定表ではなく、収穫効率や土壌の健全性を左右する重要な要素です。どのタイミングでどの作物を植えるか、連作障害を避けるためにどの順序で作付けするかを考えることは、初心者から上級者まで共通の課題となります。この作付け計画をサポートするアプリには無料で利用できるものも多く、導入コストをかけずにスケジュール管理を始められる点が魅力です。ここでは、無料で利用できる主要な候補と、その特徴を詳しく解説します。

まず紹介したいのは植物管理: 水やりカレンダーです。このアプリは本来、潅水や施肥といったルーチン作業を記録・通知することを目的にしていますが、作付け計画の基礎にも活用できます。播種や定植のタイミングをスケジュールに登録すれば、繰り返し通知や履歴確認によって、来年以降の作付け計画を立てやすくなります。さらに写真記録を追加することで「昨年は〇月に植え付けを開始した」といった実績データを残せるため、地域ごとの気候差にも柔軟に対応できます。

次にGardensNoteです。このアプリは月ごとの手入れ整理に強みがあり、複数の作物を一度に俯瞰して管理できるのが特徴です。たとえば「5月はトマトの植え付けとキュウリの追肥が重なる」といったスケジュールの重複も、カレンダーやリスト表示で把握しやすくなります。無料で利用可能でありながら、タグ付けや検索機能が充実しているため、多品目栽培を行うユーザーに向いています。特にAndroid利用者に人気が高く、レビューでも「複数作物を一括で整理しやすい」という声が多く見られます。

また野菜栽培図鑑も無料で利用できる候補です。こちらは栽培スケジュールの自動通知機能こそ限定的ですが、地域ごとに最適な播種・定植・収穫の時期を提示する点で作付け計画に直結します。例えば、東京都でトマトを育てる場合と、北海道で同じ作物を育てる場合では、開始時期が数週間以上異なることがあります。野菜栽培図鑑はこうした地域差を前提にした目安を提供するため、初心者でも失敗が少なく、効率的に作付け計画を立てやすくなります。さらに、カレンダーに作業メモを追加できるため、計画と実績を同時に残すことが可能です。

これらのアプリに共通する利点は、無料で基本的な計画と記録の仕組みを整えられるという点です。最初から有料アプリを導入するのに抵抗がある人でも、無料アプリを利用して記録を習慣化し、そのうえで必要に応じて課金機能を検討すれば無駄な出費を防げます。また、いくつかの無料アプリを試して、自分の栽培スタイルに合ったものを見極めてから一本に絞る方法も現実的です。

ただし、注意点として無料版では「登録できる植物数に制限がある」「データエクスポートができない」「バックアップが手動に限られる」といった制約がある場合があります。そのため、長期間にわたって詳細な記録を残したい場合や、複数年のデータを比較したい場合には、有料版の利用や課金オプションの検討が必要になります。これらの制約については公式ストアの説明や利用規約に記載されているため、導入前に必ず確認することが推奨されます。

補足:無料アプリの更新頻度は開発者によって異なり、数か月ごとに改良されるものもあれば、1年以上更新が止まるものもあります。最新の栽培情報や通知の安定性を重視するなら、定期的に更新履歴を確認し、開発が継続されているかをチェックすると安心です。

総じて、作付け計画に無料アプリを活用する際の選び方は以下の通りです。

- シンプルに繰り返し作業を管理したい → 植物管理: 水やりカレンダー

- 多品目を同時に管理したい → GardensNote

- 地域ごとの最適な時期を知りたい → 野菜栽培図鑑

このように、無料アプリでも作付け計画の基本を十分にカバーすることが可能です。特に初心者が最初の一歩を踏み出すには最適な選択肢といえます。

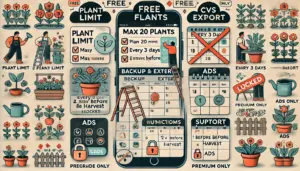

アプリ 無料版の制約

家庭菜園向けのアプリは多くが無料で導入できる一方で、無料版には必ずといっていいほど制約が設けられています。これは開発・運営を継続するために必要な仕組みであり、利用者はその範囲を理解したうえで使い始めることが大切です。無料版の制約を把握していないと、「思ったより管理できない」「せっかく記録したのにデータを移せない」といった不便に直面する可能性があります。

典型的な制約の一つは登録できる植物数の上限です。例えば、Garden Diaryでは「20種類まで無料で保存」と明記されており、それ以上はアプリ内課金が必要になります。このように、家庭菜園の規模が大きい人や、多品目を並行して育てたい人にとっては制約が大きく感じられる場合があります。一方で、1〜2種類を趣味として育てるだけなら無料版でも十分に対応可能です。

次に挙げられるのはデータ保存・バックアップの制約です。無料版ではクラウドバックアップに対応していなかったり、エクスポート機能(CSVや写真データのまとめ出力)が利用できない場合があります。スマートフォンを買い替えた際にデータを移行できないと、これまでの記録が失われてしまう可能性があるため、バックアップの有無は特に重要です。公式ストアの説明欄や利用規約で「クラウド保存」「バックアップ」の記載を必ず確認しておく必要があります。

さらに通知機能の制約も見逃せません。無料版では「毎日」や「毎週」といったシンプルな繰り返し通知しか使えず、「3日ごと」や「収穫予定日の2日前」といった柔軟な通知設定は有料版で解放される場合があります。作物ごとに適した周期で通知を受け取りたい場合には、有料オプションの利用が現実的になります。

また、広告表示も無料版特有の制約です。画面下部に広告が常時表示されたり、操作の途中に動画広告が挿入されるケースがあります。広告自体は安全に配信される仕組みが一般的ですが、誤操作を誘発したり作業記録の効率を下げたりする要因となることがあります。広告非表示を求める場合、多くのアプリは有料版へのアップグレードを用意しています。

その他、無料版ではサポート対応が限定的である場合も少なくありません。有料版ユーザーのみが問い合わせフォームを利用できたり、優先的にバグ修正が提供されるといった差が設けられています。このため、長期的に使い続けたい場合や安定性を重視する場合には、有料プランに切り替えるほうが安心といえるでしょう。

無料版と有料版の違いはアプリごとに異なり、アップデートで変更されることもあります。必ず最新のApp StoreやGoogle Playの説明を確認し、課金が必要になる条件を把握したうえで利用を始めることをおすすめします。参考:Garden Diary(App Store)/GardensNote(Google Play)

総じて言えるのは、無料版は「お試し」や「小規模利用」に最適であり、本格的な記録・分析や複数年にわたる利用を考えている場合には有料機能の導入が不可欠になるということです。家庭菜園を長く楽しみたい人は、まず無料版で操作性や相性を確認し、必要性に応じて課金するステップを踏むのが最も無駄のない使い方といえます。

家庭菜園 スケジュール アプリのまとめ

- 家庭菜園向けのスケジュール管理は、通知機能と月表示の見やすさがアプリ選びの基本となる

- 写真とテキストを組み合わせた記録ノートを使うことで、栽培の再現性と改善点を確認しやすくなる

- 利用する端末がiPhoneかAndroidかによって、選べるアプリや機能に違いがあることを理解しておく

- 無料アプリから始めて、必要に応じて有料機能を追加する方法がコスト面で合理的である

- 野菜栽培図鑑は地域設定とカレンダー連動が特徴で、気候差を踏まえた作付け計画に役立つ

- 植物管理水やりカレンダーは、繰り返し通知とシンプルな記録機能で初心者に適している

- 草木帖はワンタップで写真付き日記を作れるため、直感的な操作を求める人に向いている

- Garden Diaryは予定通知や成長フローチャートで、栽培過程を体系的に把握できるのが強みである

- GardensNoteは月ごとの手入れを整理しやすく、多品目を同時に管理したい人に適している

- Webサービスの菜園ナビやPlantsNoteは、他の利用者の栽培記録を参考にできる点で学習効果が高い

- アプリ利用時にはデータセーフティやプライバシー表示を確認し、情報の取り扱いに注意する必要がある

- バックアップ方法やエクスポート機能の有無を確認することで、データ喪失リスクを減らせる

- 複数端末での同期やクラウド保存が安定しているかは、長期的な利用における重要な比較軸となる

- 作付け計画では周期設定や通知の柔軟性が重要で、アプリの対応状況を確認することが欠かせない

- 料金や機能はアップデートで変わることがあるため、必ず公式情報で最新の仕様を確認するようにする