この記事にはプロモーションが含まれています。

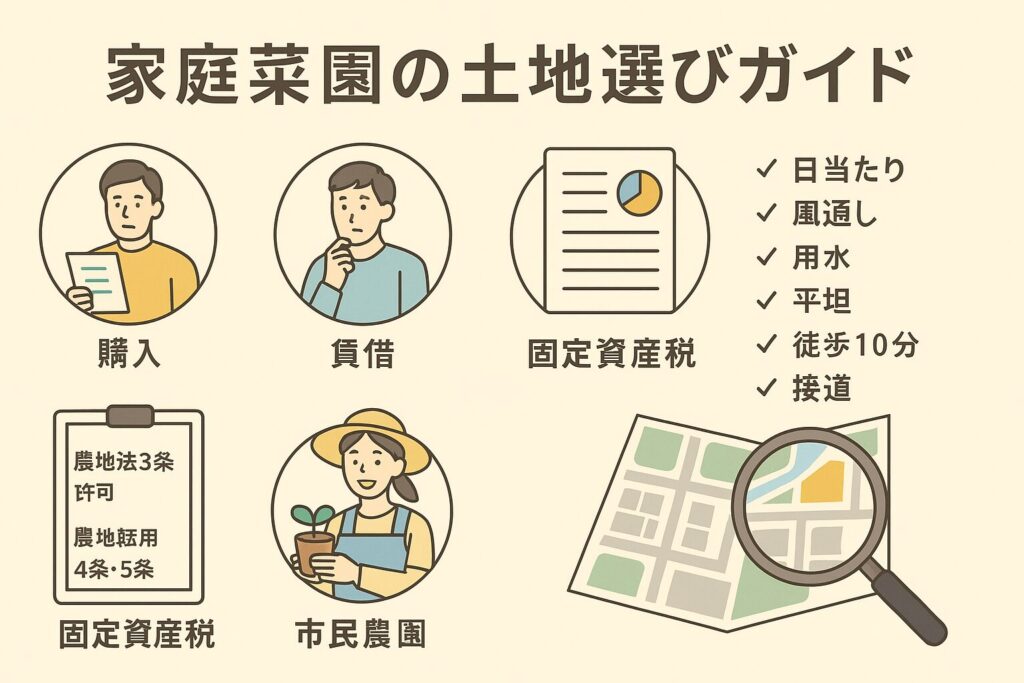

家庭菜園用の土地を買うことを検討している人には、小さい畑を買いたいという希望や、畑や土地を借りるべきかという迷い、用地とは何かや固定資産税の違いへの不安、どこから土地探しを始めるかといった悩みがつきものです。さらに、農地購入の裏ワザの真偽を確かめたい、家庭菜園用地を家の近くで確保すべきか判断したい、一般人が畑を購入できるか知りたい、農地や畑は誰でも購入できますかに対する制度面の理解を深めたい、地目が畑の土地を買うには何が必要か手順を把握したい、といったニーズもあります。この記事では、これらの疑問を一つずつ整理し、家庭菜園 土地 買う前に押さえておくべき要点をわかりやすく解説します。

-

購入と賃借と市民農園の違いと向き不向き

-

農地法や農地転用の基礎と最新動向

-

税金や地目の基礎と費用の見積もり方

-

家から近い候補地の探し方と比較軸

家庭菜園 土地 買う際に知っておきたい基礎

-

小さい畑を買いたい人の選択肢

-

畑や土地を借りる方法と比較

-

用地とは 固定資産税の考え方

-

土地探しを始めるときの注意点

-

農地を購入する時の裏ワザの実態

小さい畑を買いたい人の選択肢

家庭菜園のために小規模な区画を確保する方法は複数あります。どれを選ぶかで、必要な手続き、初期費用、継続のしやすさが大きく変わります。法制度の前提を押さえたうえで、立地や作業頻度、将来の拡張性を基準に絞り込むと判断がしやすくなります。

非農地(宅地・雑種地など)を購入して畑として使う

農地法の許可が不要で着手が容易です。水道・電気・物置設置など自由度が高く、家庭菜園の延長として管理しやすい反面、固定資産税は宅地・雑種地の評価が適用されるため、年間の維持費は農地より重くなる傾向があります。整地、フェンス、散水設備の導入など初期整備費も必要です。将来的に小型のビニールハウスや雨水タンク、コンポストを導入したい場合は、隣地境界からの離隔や建築・工作物の扱いを事前に確認すると設置計画が立てやすくなります。

農地を購入する(農地法3条許可が必要)

売買や賃借を問わず、農地の権利移動には原則として農地法3条の許可が必要です。審査では、取得後に全区画を効率的に耕作できること、年間150日程度の農作業に常時従事する体制があること、周辺の農地利用との整合が取れていることなどが見られます。2023年施行の制度改正により、下限面積要件(都府県50a・北海道2ha)は全国的に廃止され、小面積からの参入自体はしやすくなりましたが、他の許可要件は引き続き審査されます(出典:農林水産省「『農地法関係事務に係る処理基準』の一部改正について」への通知文書)https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/chiiki_keikaku-32.pdf

市民農園を利用する

自治体やJA、民間が整備する区画を一定期間借りて耕作する方法です。区画面積は数十㎡が一般的で、道具の貸し出しや講習が付く場合もあります。短期で始めやすく、失敗コストが低いのが利点です。一方で、作付け・設備・転貸などのルールが細かく定められているため、自由度は限定されます。自宅からの距離や駐車場の有無、給水の方法(共用蛇口・水路・雨水)を確認すると運用の負担を見積もりやすくなります。

農地を借りる(農地法3条許可が必要)

賃借も3条許可の対象で、営農計画の実効性と地域との調整が前提になります。購入より初期資金を抑えつつ、実面積や設備を段階的に拡大できるのが特徴です。申請から許可までの期間は地域の審査サイクルに左右されるため、季節の作付けカレンダーから逆算して早めに相談を始めると、スタートの遅れを避けられます。小規模から試し、作業頻度や収量の感覚を掴んでから購入へ進む流れは現実的です。

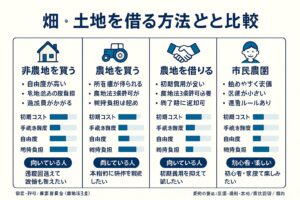

畑や土地を借りる方法と比較

購入と賃借、市民農園にはそれぞれ明確な向き不向きがあります。所有は自由度と資産性が魅力ですが、税や整備・管理を含めた総コストは高くなりがちです。賃借は初期費用を抑えながら面積を調整でき、不要になれば返却が可能です。市民農園は始めやすさで群を抜きますが、区画の小ささと運営ルールにより、品目や設備の自由度は小さくなります。ライフスタイル(通える頻度と時間帯)、必要な設備(給水・物置・資材保管)、将来の拡張計画(面積・ハウス設置の有無)を軸に照らし合わせると、最適解を選びやすくなります。

選択肢 初期コスト 手続き難度 自由度 維持負担 向いている人

非農地を買う(宅地・雑種地等) 中〜高 低 高 中〜高(税・造成) 週数回通えて設備も整えたい

農地を買う 中〜高 高(3条許可) 高 中 本格的に耕作を継続したい

農地を借りる 低〜中 中(3条許可) 中 低〜中 初期費用を抑えて試したい

市民農園 低 低 低〜中 低 初心者・家族で楽しみたい

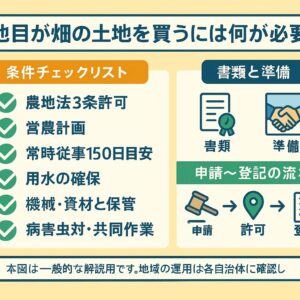

農地の売買や賃借は、地域の農業委員会が月例などのサイクルで審査・許可を行うのが一般的です。営農計画の粒度(品目、作付け面積、作業人員、用水確保、機械・資材、収支見通し)と、地域の水利や共同作業への参加体制が示せると、手続きがスムーズに進みます。賃貸借契約では、区画・通路・水利の範囲、原状回復、工作物の可否、更新・中途解約の条件を文書で明確化しておくとトラブル防止に役立ちます。

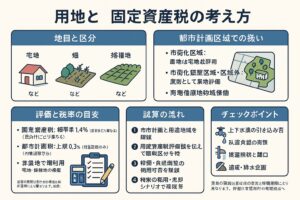

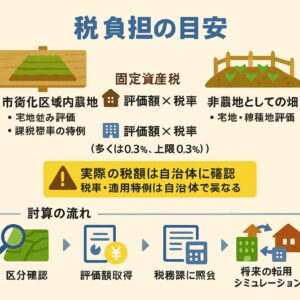

用地とは 固定資産税の考え方

用地という語は、登記上の地目(宅地・田・畑・雑種地など)や、税務上の区分を広く含みます。固定資産税の負担は、評価額と課税区分、都市計画区域の別(市街化区域かどうか)で大きく変わります。一般論として、農地の税負担は宅地より軽い傾向にありますが、市街化区域内の農地は「宅地並み評価」となり、特定市街化区域農地では「宅地並み課税」、一般市街化区域農地では負担調整措置により農地に準ずる課税が行われるなど、同じ農地でも扱いが分かれます。非農地(宅地・雑種地)を畑として使う場合は、宅地・雑種地としての評価と税率が適用されるため、年間の維持費に反映されます。

試算の流れは次のとおりです。まず、対象地の都市計画区分(市街化区域・市街化調整区域・区域外)と用途地域を確認します。次に、固定資産税評価額(評価証明書)を市区町村で取得し、税務担当に用途や整備計画を伝えたうえで、課税区分と課税標準の見込み(負担調整や特例の適用有無を含む)を照会します。将来の転用や売却の可能性がある場合は、用地の種別変更による税負担の変動も数年スパンで見込んでおくと、総コストのブレを抑えられます。なお、上下水道の引き込み可否や私道負担の有無は、評価額や維持費に波及することがあるため、土地調査の段階で合わせて整理すると資金計画が立てやすくなります。

土地探しを始めるときの注意点

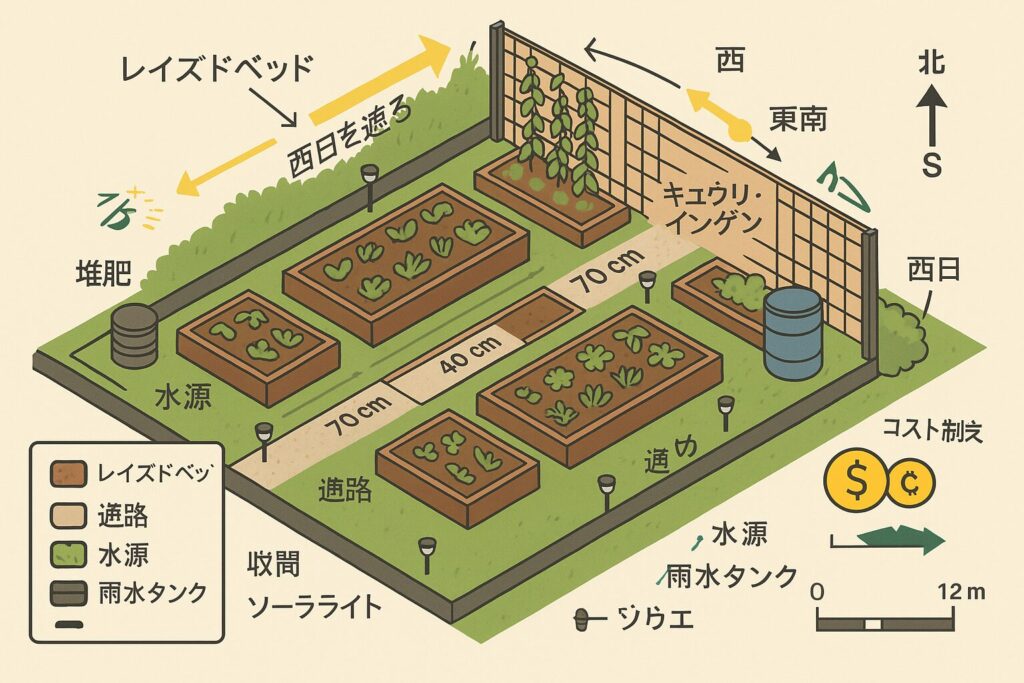

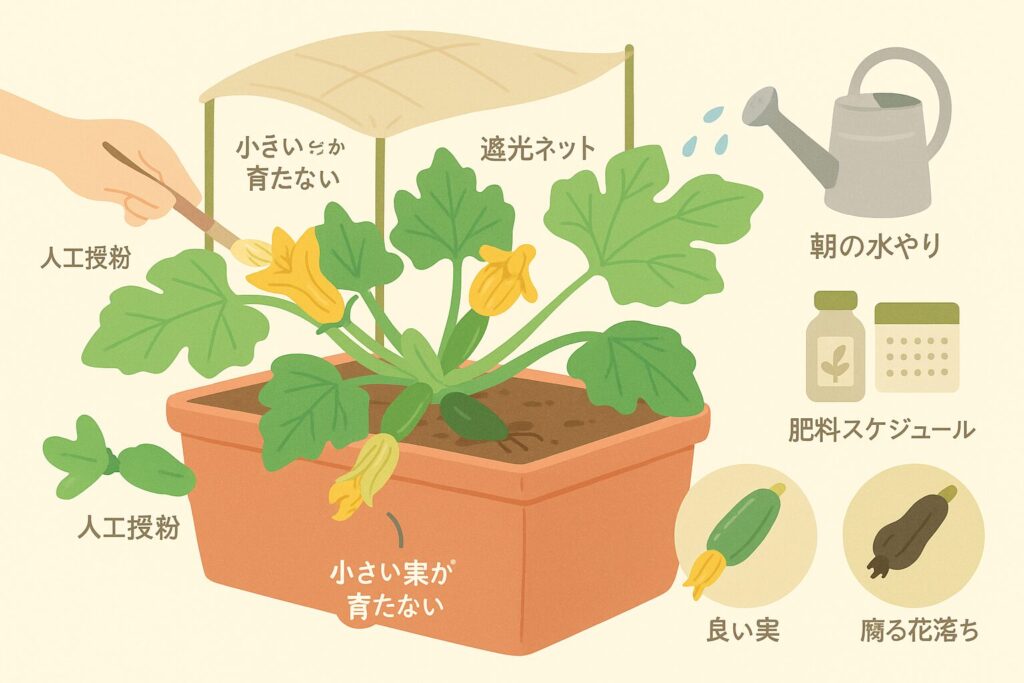

候補地の良し悪しは、日当たり、風通し、地勢(平坦性と排水)、用水の確保、自宅からの距離でほぼ決まります。陽性作物の多くは6時間前後の直射日光を好みますが、夏季の強い西日が連続する立地は乾燥や高温障害のリスクが上がるため、午前中に十分な日照が得られる東〜南東向きを基準に、実地で影の動きを確かめると精度が上がります。地勢は、軽い降雨後に水が溜まる場所がないかを確認し、暗渠や側溝で逃がせる構造か、土壌が粘性土でないかを見ます。用水は、前面道路からの上水引き込み、共同水利、井戸、雨水タンクのいずれで賄うかを決め、取水・貯水・散水の動線を具体化します。

自宅からの距離は継続性を左右します。日常の水やり、除草、追肥、収穫を想定すると、片道15分以内が目安です。加えて、都市計画・建築の制約(市街化調整区域、農用地区域、接道義務、建蔽率・容積率)を必ず同時に確認し、将来的な転用や売却の可能性まで含めて評価します。災害関連では、洪水・土砂災害・高潮ハザードマップ、液状化の可能性、周辺の法面や大木の状態を見ておくとリスクを見誤りにくくなります。土壌は、市販の簡易キットでpHとECを測っておくと、初期の土づくり(石灰・堆肥・元肥量)の目安が立ちます。こうした現地確認を、晴天・曇天・降雨後の複数タイミングで行うと、季節や天候に左右されない判断が可能になります。

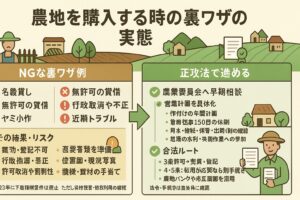

農地を購入する時の裏ワザの実態

近道のように語られる手法には、名義貸しや無許可の貸借など、違法・無効となるものが含まれます。無許可の権利移動は登記できず、売主・買主双方にとってリスクしかありません。実体のない営農計画で許可を得ようとする行為も、後の是正や取消の対象となり得ます。制度の本質は、農地を継続的かつ効率的に耕作できる体制の確保にあります。下限面積要件の撤廃で面積の柔軟性は高まりましたが、常時従事・全部効率利用・地域との調和といった要件は維持されており、ここを満たせない計画は許可の対象になりません。

正攻法の近道は、早い段階で農業委員会に相談し、営農計画の実現可能性を詰めることです。具体的には、作付けの季節計画、労働力の確保(世帯内・外注含む)、用水・機械・保管・出荷の動線、地域の水利や共同作業への参画方法を文書化します。取得面積は小さくても、現実的で継続可能な作付けと管理が示されていれば、許可審査の説得力が高まります。なお、農地バンク(各都道府県の農地中間管理機構)や、市民農園の制度的な特例を活用して段階的に経験を積むルートは、リスクを抑えながら最終的な購入に近づくうえで有効です。裏ワザに見える近道より、手続きを正しく踏むことが、結果として最短になります。

家庭菜園 土地 買うときの具体的な手順

-

家庭菜園用地 家の近くで探すコツ

-

一般人が畑を購入できるか?の現実

-

農地や畑は誰でも購入できますか?

-

地目が畑の土地を買うには何が必要?

-

家庭菜園 土地 買う判断のまとめ

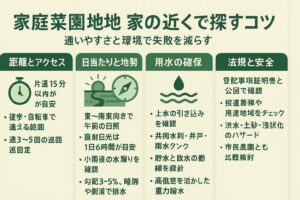

家庭菜園用地 家の近くで探すコツ

継続して通える距離は、栽培の成功率に直結します。水やりや草刈り、病害虫の初期対応はタイミングが命で、移動が負担だと対応が遅れがちです。徒歩・自転車圏内が理想ですが、少なくとも片道15分以内を目安に設定すると、週3〜5回の巡回や突発対応を現実的に組み込めます。夜間の灌水や早朝作業の可否も生活リズムに照らして検討してください。

地図アプリと航空写真では、季節ごとの影の伸びや高木の位置、建物の陰、近隣の畑の配置から風の抜け方を推測します。現地確認は晴天・曇天の2パターンで行い、春分・夏至・秋分の近い時期にも再訪できると、年間の実日照を見誤りにくくなります。陽性作物の多くは直射日光6時間前後を好む一方、真夏の西日が強い区画は乾燥・果実の日焼けのリスクが高まるため、午前〜正午に日が回る東〜南東向きを基準に評価すると無理がありません。

用水は、前面道路の上水引き込み、共同水利、井戸、雨水タンクのいずれで確保するかを決め、貯水・散水の動線を紙に描いて検証します。高低差がある場合は重力給水が使えるため、タンクの設置位置も併せて検討します。地勢は小雨の直後に水溜りの有無を確認し、勾配が3〜5%以内か、暗渠や側溝など排水の逃げが取れるかをチェックすると、長雨時の根傷みを避けやすくなります。

権利関係の不明な空き地は避け、登記事項証明書や公図で地目・所有者・地積を確認します。私道負担や通行承諾、隣地境界の杭や鋲の有無は後々のトラブルに直結するため、不動産会社や土地家屋調査士に事前相談し、越境の可能性を洗い出しておくと安心です。市民農園も同じ距離帯で内見すると、費用・設備・利用ルールの差分が見え、最初の一歩として適切か判断しやすくなります。

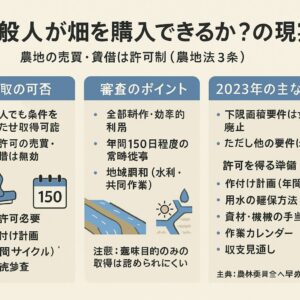

一般人が畑を購入できるか?の現実

個人でも農地(畑)を取得することは可能ですが、無条件ではありません。農地の売買・賃借は許可制で、農地法3条に基づく審査に通る必要があります。審査では主に次の観点が確認されます。取得後に全区画を耕作し続けられるか(全部耕作・効率的利用)、年間150日程度の農作業に常時従事できる体制か(家族内の役割分担や雇用の有無も含む)、地域の水利や耕作体系との整合が取れているか(地域調和)などです。

2023年の制度改正により、従来の「下限面積要件」は全国で廃止され、小面積からの参入自体は柔軟になりました。ただし、趣味利用だけを想定した計画では実効性が弱く、許可の対象になりにくい点は変わりません。品目(年間の作付けサイクルや必要労働量)、用水・資材・機械の手当て、収支や作業カレンダーまで具体化すると、計画の説得力が高まります。購入後に営農を継続する意思と能力が審査の中核であることを前提に準備を進めましょう。

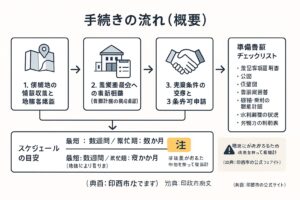

手続きの流れ(概要)

農地の取得に向けたスケジュールは、地域の審査サイクルや必要書類の充実度に左右されます。早い自治体で数週間、繁忙期や補正依頼が入ると数か月に及ぶことも珍しくありません。初回相談時に「いつから耕作を始めたいか」を明確に伝え、逆算で工程を組むと手戻りを減らせます。準備段階では、登記事項証明書・公図・位置図、現況写真、営農計画書、機械・資材の調達計画、水利調整の状況、労働力の体制表などを揃えておくと、審査側の確認がスムーズです。

候補地の情報収集と地権者確認

農業委員会への事前相談(営農計画の要点確認)

売買条件の交渉と3条許可申請

許可後に売買・登記の実行

このプロセスは地域差があり、申請から許可まで時間を要するため、余裕を持った工程設計が必要です。(印西市の公式ウェブサイト)

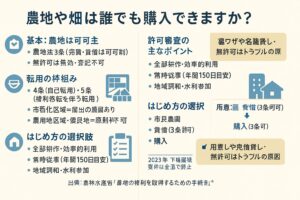

農地や畑は誰でも購入できますか?

自由市場の不動産取引とは異なり、農地は許可主義で運用されています。農地法3条の許可を受けていない売買・賃借は無効とされ、登記もできません。さらに、農地を農地以外の用途に転用するには4条(自己転用)・5条(権利移転を伴う転用)の枠組みが適用され、立地や農地区分に応じて許可・届出・協議の別が決まります。市街化区域では届出で足りる場面がある一方、農用地区域や優良農地では原則不許可とされるなど、ゾーニングの考え方が強く働きます。

所有にこだわらずまず栽培経験を積みたい場合は、市民農園や賃借で結果を出し、営農体制や作業量の見通しを固めてから購入へ進む段階的アプローチが合理的です。審査の要点は、継続的に耕作し、地域の資源(特に水利)を守りながら運用できるかどうかにあります。制度の枠組みや必要書類は公表されているため、最初に公的情報を確認してから相談に入ると理解が早まります(出典:農林水産省「農地の権利を取得するための手続き」https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/pdf/tetsuzuki.pdf)。

地目が畑の土地を買うには何が必要?

登記上の地目が畑(農地)の土地を買う場合、農地法3条に基づく許可が必須です。申請では、作付け計画(年間の栽培サイクルと面積配分)、必要労働量と従事体制(年間150日相当の常時従事の説明)、用水の確保方法(共同水利・上水引き込み・井戸等)、機械・資材の手当て、保管場所、病害虫対策、地域の水利規約や共同作業への参加方針などを整理します。許可後に所有権を移転し、登記を完了してから耕作に着手します。

名義を複数人で持つ場合や、農地所有適格法人での取得を検討する場合は、役員構成や主たる事業の要件に注意が必要です。いずれも「実際に耕作が継続できる体制」を示せるかが審査の焦点になります。審査過程で補正依頼が来た際に迅速に応じられるよう、計画の根拠資料(作業カレンダー、機械リスト、見積書、近隣の水利ルールの写しなど)をファイル化しておくと、やり取りの効率が上がります。

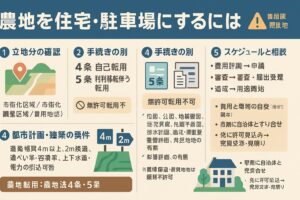

住宅や駐車場にしたい場合

農地を宅地や駐車場にするには、農地転用の手続き(4条・5条)が別途必要です。大枠として、市街化区域内の多くは届出、市街化区域外は知事または指定市町村の許可が必要という整理ですが、農用地区域や優良農地では原則転用不可の考え方が貫かれます。これらの区分は、農業生産の維持と土地利用の秩序を守るためのゾーニングに基づくものです。

実務では、位置図・案内図、公図・地積測量図、現況写真、計画平面図、排水計画、造成・擁壁の構造、周辺の農地への影響評価、代替農地の確保方策の有無などが確認されます。宅地化を見込む場合は、上下水道・電力の引き込み可否、接道義務(幅員4m以上・2m接道)や建蔽・容積率、区域指定(調整区域かどうか)も並行して確認し、転用の可否や条件を自治体と早期にすり合わせることが肝心です。許可見込みが立ってから売買交渉や造成の見積もりへ進めば、コストと期間のブレを最小化できます。

税負担の目安

転用の有無や地目により、固定資産税と都市計画税の負担は大きく変わります。一般に固定資産税の標準税率は評価額の1.4%、都市計画税は0.3%(上限は0.3%)が多いとされていますが、実際の負担は評価額や軽減措置、所在自治体の条例で異なります。市街化区域内の農地は「宅地並み評価」や特例による課税標準の調整が働く一方、非農地(宅地・雑種地)として畑を行うと宅地・雑種地の評価と税率が適用され、維持費は相対的に重くなりやすい傾向です。

資金設計では、購入費だけでなく、整地・給水設備・資材保管・フェンスなどの初期整備費、年間の税負担、草刈りや資材更新などの維持費、将来の転用や売却に伴う費用(測量・登記・造成・解体等)まで数年スパンで見込むと、キャッシュフローの不確実性を抑えられます。税目や評価の扱いは地域差が大きいため、必ず自治体の税務担当に地番を添えて概算を照会し、証明書類(固定資産税評価証明書等)で裏付けを取ってから意思決定してください。

家庭菜園用の土地を買う時の判断のまとめ

- 家庭菜園は距離優先で通いやすさを最重視

- 非農地購入は手続き容易だが税と造成費が増える

- 農地購入は3条許可が必要で営農の実効性が鍵

- 2023年改正で下限面積は廃止され柔軟になった

- 市民農園は低コストで学びやすい導入ルート

- 日当たりと排水と用水確保は収量を左右する

- 市街化区域内農地は税や転用の扱いが異なる

- 調整区域や農用地区域の転用は原則難しい

- 候補地は法規制と接道要件も同時に確認する

- 売買前に農業委員会へ相談し計画を磨き込む

- 契約や登記は専門家の関与でトラブルを防ぐ

- 市民農園や賃借で試してから購入へ段階的に進む

- 維持費や固定資産税を数年分で総額試算する

- 家庭菜園 土地 買う判断は立地と制度理解が決め手

- 裏ワザに頼らず正攻法で進めることが最短の近道

最後までお読みいただきありがとうございます。