この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園 ゼオライトで検索している方は、園芸の効果や土に混ぜると何が変わるのか、デメリットや発がん性への不安、園芸の100均で手に入るか、畑での使い道や土壌改良の効果、さらには肥料の使い方、観葉植物への応用まで幅広い疑問をお持ちだと思います。放置するとどうなるのか、食べても大丈夫かといった安全面も気になるところでしょう。本記事ではこれらの疑問を体系的に整理し、初めてでも迷わず活用できる実践的な知識をまとめます。

・ゼオライトの基礎特性と園芸で期待できる効果

・安全性とリスク管理を踏まえた適切な扱い方

・畑や鉢での具体的な施用量と混合手順

・観葉植物や100均活用までの実践ノウハウ

家庭菜園で使う時のゼオライトの基礎知識

・園芸向けの土壌改良効果はどうなの?

・食べても大丈夫?安全性について

・デメリットは?放置するとどうなる?

・適量と使う頻度の目安

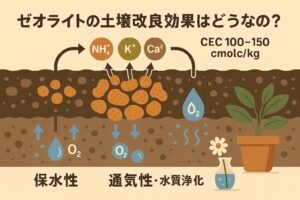

園芸向けの土壌改良効果はどうなの?

ゼオライトは、骨格内に無数の微細孔を持つ多孔質鉱物で、代表種としてクリノプチロライトやモルデナイトなどが知られています。骨格中のアルミノケイ酸塩格子に由来する陰電荷により、アンモニウムやカリウム、カルシウムといった陽イオンを引き寄せ、一時的に保持する性質(陽イオン交換)を示します。報告例では、クリノプチロライトの陽イオン交換容量がおおむね100〜150 cmolc/kgの範囲に収まるとされ、この保持能が施肥のムダや流亡を抑える働きにつながると解釈されています。

保水・通気面でも特徴があります。微細孔は水と空気の貯蔵スペースとして機能し、乾湿の振れ幅を緩和します。これにより、根圏の酸素供給が安定しやすく、過湿時の酸欠リスクや乾燥ストレスのピークを抑えやすくなります。加えて、アンモニアを選択的に吸着する挙動が知られており、室内の鉢植えや切り花の花瓶水では、臭気の軽減や水替え頻度の低下に寄与するケースがあります。

これらの性質を園芸に当てはめると、次のような機能連鎖が期待できます。

| 機能 | 具体的な働き | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 陽イオン交換 | アンモニウムやカリウムを一時保持し、根の近傍で徐放 | 肥料効率の改善、過剰施肥の抑制 |

| 多孔質構造 | 水分と空気のバッファーとして機能 | 根腐れリスクの低減、根張りの向上 |

| 吸着選択性 | アンモニアや一部臭気分子を吸着 | 室内栽培の臭気対策、花瓶水の清澄化 |

投入量は作物・土質・容器のサイズで変わりますが、プランターでは用土全体の10〜20%混合、畑では1㎡あたり約2kg前後の全面漉き込みが実務上の起点になりやすいです。ゼオライト自体は肥料ではないため、元肥・追肥の設計は併用を前提に調整します。

技術用語の要点

-

陽イオン交換容量(CEC):土や資材が陽イオンを保持できる量の指標。数値が高いほど栄養イオンの保持力が大きいと理解できます。

-

比表面積:単位質量あたりの表面積。多孔質ほど大きくなり、吸着や水分保持に影響します。

用土との相性

ゼオライトは「偏りを和らげる調整役」として働きます。砂質で水と肥料が抜けやすい用土では保水・保肥の底上げに、粘土質で重く締まりやすい土では通気と水はけの改善に寄与します。粒径は2〜5mm前後が扱いやすく、微粉が多い場合は霧吹きで軽く湿らせ、粉じんの舞い上がりを抑えてから混合すると分散が安定します。

| 土質・用途 | 混合の目安 | 相性と狙い |

|---|---|---|

| 砂質・軽石多めの配合 | 用土の15〜20% | 肥料分と水分の保持を底上げ |

| 壌土 | 用土の10〜15% | 乾湿の振れ幅を緩和し根圏安定 |

| 粘土質・重い土 | 用土の10%程度 | 通気改善で過湿時の酸欠緩和 |

| 鉢底層 | 1〜2cm敷く | 排水と通気の安定化 |

| 花瓶水・切り花 | 水中へ少量投入 | 臭気と水質の悪化を抑制 |

有機物や資材との併用も要点です。堆肥は団粒化を促し、ゼオライトはその団粒内部・間隙で水分とイオンのバッファとして機能します。石灰やリン酸肥料を同時大量施用すると、局所的に化学環境が偏る場合があるため、タイミングをずらす、あるいは全体に均一に薄く散らすといった工夫が有効です。なお、ゼオライトは長期に残るため、毎回フル量の再投入は不要で、植え替えや耕起の更新タイミングに合わせて補充する運用が現実的です。

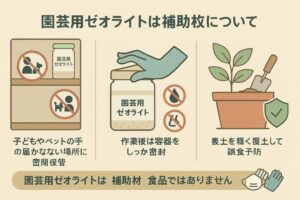

食べても大丈夫?安全性について

園芸用ゼオライトは、食品やサプリメントとして設計された製品ではありません。原料の産地・純度・粒度・重金属規格など、食用と求められる基準が異なるため、誤って摂取しないよう保管・取り扱いに注意が必要です。誤飲が疑われる場合は、製品ラベルや成分記載を持参して医療機関に相談する対応が推奨されます。

飼料分野では、クリノプチロライトが規格条件下で家畜用添加物として利用されるケースがありますが、これはあくまで飼料グレードの管理下での話です。家庭の園芸資材は同一と見なせないため、人やペットの摂取に用いることは避けてください。

日常管理では、次のポイントを意識すると安全性が高まります。

-

子どもやペットの手の届かない場所に密閉保管する

-

作業後は容器をしっかり密封し、湿気やニオイ移りを防ぐ

-

植え付け後は表土を軽く覆土し、資材の誤食リスクを低減する

園芸におけるゼオライトの役割は、土壌環境の安定化や肥料効率の改善といった「補助材」です。摂取を前提とした用途ではない点を明確に区別し、表示に従って適切に扱うことが、安心して活用するための近道です。

デメリットは?放置するとどうなる?

ゼオライトは扱いを誤らなければ心強い資材ですが、物理・化学の振る舞いを押さえておくと、思わぬ不調を避けやすくなります。まず知っておきたいのは粒度と配合比です。微粉の多い製品を高比率で混合すると、乾湿サイクルのたびに孔が目詰まりし、用土の水移動が遅くなって通気性が落ちることがあります。容積比で10〜20%を超えるような多量配合は、砂質土の改善など目的が明確な場合を除き、段階的に試しながら調整する方が安全です。

養分面では、ゼオライトの陽イオン交換(特にアンモニウム選択性)が効くまでに時間差が生じることがあります。慣行どおりの施肥設計で急に大量のゼオライトを導入すると、初期の効きが弱く見えるケースがあるため、追肥で微調整しながら植物体の反応(葉色・新梢の伸長)を観察して最適点を探るのが賢明です。

塩分との相互作用にも注意が必要です。ゼオライトはアンモニウム>カリウム>ナトリウムの順で親和性を示すことが多いとされますが、高い塩分環境ではナトリウムが交換反応で優勢になり、吸着していたアンモニウムが放出される可能性があります。水槽用途で淡水用ゼオライトを塩水に放置するとアンモニアが急上昇する事例が知られており、園芸でも塩害土壌や海風の塩分付着が強い環境では、施用量を抑え、雨洗や客土で塩分を下げてから導入する判断が無難です。

長期間「入れっぱなし」にすること自体が即座の悪影響を招くわけではありませんが、鉢・プランターでは肥料由来の塩類や有機物が孔に蓄積して吸着能が鈍ります。以下のメンテナンスを定期的に行うと、機能低下を抑えられます。

-

植え替え時に古い用土をふるい、ゼオライトは清水でよくすすぐ(強い塩水での再生は園芸では塩類持ち込みの副作用が大きいため避ける)

-

目視で粉化・崩れが進んだ粒は更新し、健全な粒だけを再利用

-

表土の白華(塩類集積)が目立つ場合は上層を入れ替え、灌水で洗い流す

粉じんの吸入は、どの無機資材でも避けたいリスクです。開封や混合は屋外または換気の良い場所で行い、マスク・手袋・保護眼鏡を装着します。規格の異なる飼料用や工業用と混同しないこと、子どもやペットの手の届かない場所に密閉保管することも習慣にしてください(出典:欧州食品安全機関 EFSA Journal 2025 Clinoptilolite of sedimentary originの評価 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2025.9364)。

要するに、配合比・粒度・塩分環境・粉じん対策という四つの観点を押さえておけば、ゼオライトの強みを引き出しながらデメリットを最小化できます。

適量と使う頻度の目安

製品ごとの推奨量に従うのが基本ですが、園芸で広く用いられる目安は以下の通りです。プランターでは用土に対して10〜20%を混合、畑では表層10〜20cmに均一に漉き込みます。水耕やハイドロカルチャーでは単体または他材とブレンドして担体に用います。

施用頻度は永続材に近いため毎回必須ではありません。畑は初年度に全面施用し、以後は更新や追加入れ替えのタイミングで少量を補う運用が現実的です。

| シーン | 代表的な目安量 | 混合割合・層厚 | 運用のコツ |

|---|---|---|---|

| 畑の全面施用 | 1㎡あたり約2kg前後 | 表層10〜20cmに均一混和 | 元肥と同時に漉き込み |

| 家庭菜園区画(1坪) | 2.5〜3.3kg | 同上 | 初年度にしっかり投入 |

| プランター用土 | 用土の10〜20% | 均一混合 | 多肉はやや多めも可 |

| 鉢底層 | 1〜2cm敷く | 排水・通気層 | 目の細かいネット併用 |

| 切り花・花瓶 | 少量を水中へ | 交換頻度の低減 | 目詰まり時は洗浄 |

| ハイドロ栽培 | 単体または混合 | 容器容量に合わせる | 定期的に洗浄・更新 |

家庭菜園で使うゼオライトの活用法

・土に混ぜる時の基本と注意点

・肥料の使い方 基礎ガイド

・畑での使い方と使用量

・観葉植物と園芸用の100均の活用法

・淡水用と海水用の違いに注意

・ まとめ 家庭菜園 ゼオライト

土に混ぜる時の基本と注意点

はじめに確認したいのは粒度と含水状態です。一般的な菜園・鉢向けの目安は2〜5mmで、均一な粒径ほど用土中での偏在が起きにくく、通気と保水のバランスが取りやすくなります。微粉が多い場合は、混合の直前に霧吹きで軽く湿らせると粉じんの飛散とダマ化を抑えられます。混合は乾いた用土に対して行い、培土→有機資材(堆肥など)→無機改良材(ゼオライトやパーライト)→元肥の順に層を重ね、最後に全体を切り返すと均一化しやすくなります。水やりの直前に混ぜ込むと、粒子が用土間隙にスムーズに入り込み、ムラが出にくくなります。

化学的な相互作用にも目配りが必要です。石灰や高リン酸資材を同時に多量施用すると、局所的なpH上昇やリン酸の固定が生じ、初期生育に影響する場合があります。これを避けるには、石灰は整地の1〜2週間前、ゼオライトと元肥は定植直前といった具合に工程を分ける方法が有効です。ゼオライトは陽イオン交換によりアンモニウムやカリウムを一時保持しますが、保持量は用土の有機物量や塩類濃度にも左右されます。灌水後の電気伝導度(EC)を簡易メーターで確認し、必要に応じて清水灌水で塩類を洗い出すと、イオン交換の働きが安定します。

沿岸部や塩害の懸念がある圃場、あるいは硬水地域では、ナトリウム濃度の管理がポイントです。ナトリウムが過多になると交換反応が逆転し、ゼオライトに保持されていたアンモニウムが放出される可能性があります。施用量は控えめに始め、ECと作物の葉色・新梢の伸びを指標に微調整してください。ゼオライト自体は中性〜弱酸性域の商品が多いとされますが、製品個別のpH表示を必ず確認して運用するのが安全です(出典:米国科学アカデミー紀要 PNAS「La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry」https://doi.org/10.1073/pnas.96.7.3463)。

最後に、混合比は目的別に設定します。砂質で水肥が抜けやすい用土は15〜20%、壌土は10〜15%、粘土質で重い土は10%前後から始めると、過湿や過乾燥の振れ幅を穏やかにしつつ、根圏の酸素供給を確保しやすくなります。ゼオライトは肥料ではないため、元肥・追肥の設計は従来どおりを起点に、作物の反応を見ながら次作以降に最適化していく進め方が現実的です。

よくあるつまずき

効果を感じにくい原因の多くは、配合の「過少」と「偏在」です。鉢やプランターで5%未満の混合だと、通気や保肥の改善が体感しづらく、逆に多すぎると用土が重くなって水の移動が鈍ります。混合ムラも典型的な要因で、局所的にゼオライトが集中すると、そこだけ水分が滞留して根が寄り付かないことがあります。作業時は大きめのトレイで十分に切り返し、粒が均一に散るまで時間をかけてなじませてください。

もう一つは施肥設計の据え置きによる「初期の効きが弱い」印象です。ゼオライトがアンモニウムを一時保持することで、施肥直後のピークがなだらかになります。これはむしろ養分の均し効果ですが、短期作で初期生育を強く求める場合は、元肥の一部を定植直後の追肥や液肥に振り分けるとリズムが整います。

また、微粉の多い製品を上層に集めてしまうと、表面にクラスト(薄い固結層)が生成し、灌水後の浸透が悪化します。表土に軽く覆土して微粉を抱き込む、あるいは粒径の大きい資材とブレンドして層状化を避けると改善します。鉢では、数作回すうちに孔に塩類や有機残渣が蓄積し、吸着能が落ちるため、2〜3年ごとの植え替え時に水洗いして状態の良い粒だけを再利用する運用が効果的です。

肥料の使い方 基礎ガイド

ゼオライトはあくまで「肥効を整える補助材」です。相性が良いのはアンモニウム態窒素を多く含む肥料で、根圏近傍に保持して徐々に供給する緩衝役として働きます。硝酸態窒素は陰イオンであり、ゼオライトによる保持は基本的に期待できないため、硝酸主体の液肥は灌水サイクルに合わせた少量頻回施用が合っています。

初年度は従来の元肥量を維持し、ゼオライト導入により葉色・草勢・水分動態が安定するかを観察します。次作以降、同等以上の生育が確認できれば、窒素・カリを中心に10〜20%削減しても収量や品質を維持できるケースがあります。緩効性肥料は放出曲線がさらにマイルドになりやすく、施肥のムラを抑える助けになります。

資材間の相互作用も踏まえます。過リン酸石灰などアルカリ性資材を同時多量に施すと、一部微量要素(鉄・亜鉛・マンガン等)が固定化しやすくなるため、時期をずらすか全層に薄く分散させるのが無難です。液肥を併用する場合は、十分に灌水して用土が落ち着いた段階で施すと、ゼオライトの吸着・放出リズムと整合し、根への供給が安定します。塩類集積を避けるため、定期的に清水灌水で洗脱する「塩抜きデー」を設けると長期管理が楽になります。

畑での使い方と使用量

畑では、均一性が成否を分けます。耕起前に全面散布し、ロータリーや鍬で表層10〜20cmに均一に漉き込むのが基本です。初年度は1㎡あたり約2kg前後を起点に、砂質で痩せた圃場はやや多め(+20%程度)、粘土質で重い圃場はやや控えめから入り、作期ごとの水はけと生育を見て微修正します。畝立て後の表層追い混ぜも可能ですが、畝間と畝上での濃淡が出やすいため、ベースは全面施用が安定します。

ゼオライトは短期間で分解されないため、毎年フル量を繰り返す必要はありません。初年度にしっかり仕込んだ後は、更新や改植のタイミングで畝表層に薄く追い混ぜる、あるいは堆肥施用と同時に少量を上乗せする運用で十分に機能を維持できます。堆肥や被覆(有機マルチ)との併用は団粒構造の維持に相乗的に働き、保水・通気・保肥の三要素を同時に底上げできます。

作業の流れを整理すると、①全面に散布→②浅耕・混和→③畝立て→④元肥と定植→⑤管理灌水→⑥必要に応じて液肥や追肥で微調整、という段取りです。施用後は降雨や灌水で資材が土粒子間に落ち着くまで数日を見込み、その後に施肥反応と水分動態を観察すると、以降の栽培計画が立てやすくなります。塩害が疑われる圃場や沿岸部では、電気伝導度を定期的に確認し、雨の洗脱を活用しながら控えめの導入から始めると安全域を確保できます。

観葉植物と園芸用の100均の活用法

インテリアと管理性を両立させるには、鉢内の通気・保水・清潔さをバランス良く確保することが鍵になります。ゼオライトは多孔質で比表面積が大きく、陽イオン交換による保肥機能も持つため、観葉植物の用土やハイドロカルチャーの担体として扱いやすい資材です。以下のポイントを押さえると、少量からでも効果を引き出しやすくなります。

まず鉢土での使い分けです。鉢底層に5〜10mm粒を1〜2cm敷くと、排水と通気の立ち上がりが安定します。用土へ混合する場合は、粒径2〜5mmを目安に容積比で10〜20%から開始し、乾き具合や葉の張りを見て比率を微調整します。表土に3〜5mm厚で薄く敷くトップドレッシングは、乾湿の視認性を高め、コバエ(キノコバエ類)の羽化を物理的に抑える助けになります。微粉が多いと表面が固まり浸水性が落ちるため、混合前に霧吹きで軽く湿らせてダマ化を抑えると均一に分散します。

ハイドロカルチャーでは、ゼオライト単体または他の無機担体(例:レカトン、軽石)とブレンドして使用できます。容器底から全高の約1/4を目安に水位を保ち、完全に水が切れてから補給するサイクルにすると、根の酸欠を防ぎやすくなります。1〜2か月に一度は清水でしっかりフラッシュし、孔にたまった塩類や有機残渣を洗い流すと吸着能の低下を遅らせられます。藻の発生を避けるため、不透明容器や化粧砂の薄敷きも有効です。

小容量でテストする場合、園芸用の100均小袋はコストを抑えつつ粒径や混合比のあたりを取るのに役立ちます。選ぶ際は次の表示を確認してください。

-

用途表示:園芸用/水槽用/消臭用などの区別

-

粒径:2〜5mmなど、目的に合うサイズか

-

添加物:香料や消臭薬剤、抗菌剤の有無(観葉植物では無添加が無難)

-

pH表示:極端なアルカリや酸性ではないか

猫砂や消臭用ゼオライトには香料などの添加物が含まれる製品もあるため、観葉植物には使用しません。100均の園芸コーナーにある無添加の園芸用またはハイドロ用表示の製品に限定すると安全です。効果を確認できたら、大袋(同等粒径・同等規格)へ切り替えるとコスト効率よく継続できます。

淡水用と海水用の違いに注意

同じゼオライトでも、水中のイオン組成が変わると働き方が大きく変化します。一般にクリノプチロライトなどの天然ゼオライトは、アンモニウムイオンに対して高い選択性を示しますが、ナトリウム濃度が高い環境ではイオン交換の優先順位が変化し、ゼオライトに保持されていたアンモニウムが放出されやすくなります。淡水では水質安定化に機能しても、海水や汽水域では意図せぬアンモニア上昇を招くおそれがある理由は、このイオン交換の競合にあります(出典:PNAS「La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry」https://doi.org/10.1073/pnas.96.7.3463)。

園芸の現場でも、沿岸部の海風による塩分付着や塩害土壌では、ゼオライトの狙い通りの保持挙動が損なわれる可能性があります。次の点を基準に運用してください。

-

海水・汽水・塩害が想定される環境では使用量を控えめにし、清水灌水や降雨で塩分を洗い落としてから導入する

-

水槽用のゼオライトは、淡水用と海水用のラベル区分を必ず確認し、指定外の水域では使用しない

-

園芸資材として使う場合も、塩水や食塩を含む処理水との併用は避け、肥料や潅水は真水ベースで管理する

用途表示(淡水用、海水用、園芸用など)を確認し、塩分と組み合わせないという原則を守ることで、思わぬアンモニア放出や根傷みのリスクを避けられます。条件に応じた資材の選択と、適切な洗浄・更新の習慣づけが、ゼオライトを安全かつ効果的に活用する近道です。

まとめ 家庭菜園で使うゼオライト

・多孔質とイオン交換で肥料効率と根環境の安定化が期待できる

・エリオナイト以外の多くは分類不能とされ扱いは粉じん対策が要点

・畑は初年度に全面施用し以後は更新時に少量補充で維持

・プランターは用土の一〜二割混合で排水と保肥のバランス向上

・鉢底層や表土マルチで通気確保とコバエ対策の効果が見込める

・肥料と併用し元肥は慣行量から開始し次作で微調整する

・過剰投入は用土が重くなり目詰まりしやすくなるため注意

・塩分環境ではアンモニア放出の恐れがあり併用は避ける

・水耕やハイドロでは洗浄と定期更新で吸着能の低下を抑える

・施用量は1㎡あたり約2kg前後が出発点として実用的

・100均の小袋で試して効果を確かめ大袋導入に進める

・安全面はマスクと手袋で粉じん吸入や皮膚刺激を避ける

・匂い吸着と水質改善で室内栽培や切り花管理にも役立つ

・家庭菜園 ゼオライトは補助資材で肥料の代用ではない

最後までお読みいただきありがとうございます。