この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園のニラがかたいと感じたら、まず原因と対処を整理しましょう。肥料や水分、収穫のタイミング、強い日差し、株の老化など、硬さには複数の要因が絡みます。硬いニラの食べ方やレシピの工夫、匂いがしないときの見極め方、収穫はいつまで続けるか、柔らかくする方法、栽培の難易度や噛み切れない場合の対処、何年もつのか、プランターでの管理の勘所までを網羅します。ニラの葉が硬い原因は何か、にらが筋っぽいのはなぜか、ニラと一緒に植えてはいけない野菜はどれかといった疑問にも、育て方と収穫、下ごしらえと調理の両面から実用的に答えていきます。

-

硬くなる原因を環境・栄養・収穫時期から理解

-

柔らかく育てる栽培管理と再生サイクルを習得

-

硬かった場合の調理法と下ごしらえを把握

-

株の寿命と更新、プランター管理の勘所を理解

家庭菜園のニラがかたいのはなぜ?基礎知識

-

ニラの葉が硬い原因は何ですか?

-

にらが筋っぽいのはなぜですか?

-

匂いが しない時の確認ポイント

-

ニラ栽培の難易度と対策

-

噛み切れないニラを柔らかくする方法

-

プランターでの管理と注意点

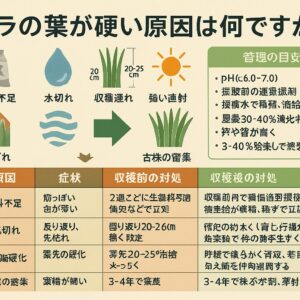

ニラの葉が硬い原因は何ですか?

葉が硬く感じられる背景には、栄養・水分・収穫タイミング・光環境・株齢の五つの要因が重なりやすいです。窒素やカリなどの養分が不足すると光合成量が落ち、葉肉の厚みが増えず繊維感が前面に出ます。水分ストレスがかかると細胞内の水ポテンシャルが低下して萎れやすくなり、その後に回復しても細胞壁のリグニン化が進み、硬化につながります。草丈を伸ばしすぎると葉齢が進み、導管・繊維束の比率が相対的に高まり、噛み切りにくさが増します。真夏の直射は葉温を上げ、蒸散が過剰になりやすく、結果として葉が厚くても硬く感じられます。古株では分げつが過密になり、葉幅が細く薄くなるうえ、再生力が落ちて品質が不安定になります。

管理の目安(環境・作業の基準)

-

土壌:弱酸性〜中性(pH6.0〜7.0)を目安に、過湿を避けて排水性を確保します

-

施肥:定植後は2週間ごとに少量追肥、収穫後はお礼肥で回復を促します(1㎡あたり化成肥料約30gの少量分施が目安)

-

水分:表土が乾いたら鉢底から流れるまで与え、夏場は朝夕の潅水で水切れを防ぎます

-

収穫:草丈20〜25cmの若どり、刈り取り高さは地際から3〜4cmを残します

-

光:真夏は20〜40%程度の遮光資材で葉温上昇と蒸散を緩和。地域や日射・風の条件で調整します

-

株更新:3〜4年周期で株分け・植え替えを行い、根域と株密度をリセットします

原因と症状・対処の対応表

| 主な原因 | よく出る症状 | 収穫前の対処 | 収穫後の対処 |

|---|---|---|---|

| 肥料不足 | 筋っぽい、色が薄い | 2週間ごとに化成肥料を少量追肥、液肥で立ち上がり補助 | お礼肥で回復を促す、堆肥で地力を補強 |

| 水切れ | 反り返り、先枯れ | 表土が乾いたらたっぷり潅水、マルチで蒸散抑制 | 敷き藁やマルチ追加で乾燥緩和 |

| 収穫遅れ | 葉先の硬化 | 草丈20〜25cmで刈り取り、若どりを徹底 | 捨て刈りで株の更新サイクルを整える |

| 強い直射 | 葉が厚いが硬い | 寒冷紗で30〜40%遮光、日中の葉温上昇を回避 | 次芽を軟らかく育成、再生期は弱日射管理 |

| 古株の密集 | 葉幅が細い | 3〜4年で株分け、植え穴の間隔を確保 | 場所替えと土作り、堆肥で土壌改良 |

生育速度を落とさない施肥と潅水のリズム、若どりの徹底、真夏の部分遮光、そして定期的な株更新を組み合わせると、硬化の連鎖を断ちやすくなります。なお、光・温度・CO₂など環境がニラの光合成や生育に及ぼす影響は、都道府県の試験場報告でも検証されています(出典:栃木県農業試験場研究報告 第88号「ニラの高品質・周年栽培のための生理生態解明と栽培技術の確立」 https://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/kenpou/kp_088/kp88_nira.pdf)。

にらが筋っぽいのはなぜですか?

繊維感が強くなる主な場面は、葉齢が進んだ葉を収穫している場合と、栄養・水分不足で葉肉が十分に肥厚していない場合です。とう立ち(花茎の伸長)が始まると、資源配分が生殖器官に偏り、葉の繊維化が加速します。花茎は見つけ次第で早めに除去し、栄養の流出を抑えます。刈り取り高さは地際から3〜4cmを残し、成長点(分げつ基部)を保護することで次芽の質をそろえられます。刈り取り直後は速効性の養分と水分を与えて再生の立ち上がりを滑らかにし、過度の乾燥や過湿を避けて根の呼吸環境を整えます。

筋っぽさを減らす管理フロー

-

全面を軽く捨て刈りして葉齢をリセット

-

刈り取り当日にお礼肥と十分な潅水

-

再生20日前後で草丈20〜25cmを若どり

-

真夏は20〜40%遮光で葉温と蒸散を緩和

-

花茎は早期除去、株密は株分けで是正

刈り取り周期を短くして若い葉を主体に回すと、導管・繊維束の比率が相対的に低い葉を確保しやすく、噛み切れない感覚が和らぎます。株が老化して再生が遅い場合は、株分けや用土の更新で根域を刷新すると改善が早まります。

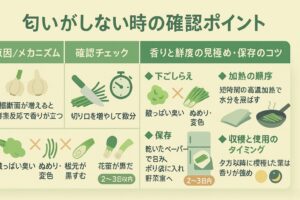

匂いがしない時の確認ポイント

収穫直後に香りが弱いと感じる場面は珍しくありません。ニラの香りは硫黄化合物が主で、切断時に酵素反応が進むことで立ち上がります。切り口を増やして数分置くと香りが感じやすくなります。一方で、酸っぱい臭いや発酵臭、ぬめり、変色は鮮度低下のサインです。葉基部の白い部分を折ったときに水分が戻らず黒ずむ場合は、使用を避ける判断が安全側です。

香りと鮮度の見極め・保存のコツ

-

下ごしらえ:根元と先端を分け、根元は薄い斜め切りで表面積を増やすと香りが立ちやすくなります

-

加熱の順序:短時間の高温加熱で水分を飛ばしてから味を絡めると、香りが逃げにくく食感もそろいます

-

保存:水分をふき取り、乾いたキッチンペーパーで包んでポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保管します。早めに使い切る場合は2〜3日を目安にし、長期保存は避けます

-

収穫と使用のタイミング:夕方以降に収穫した葉は日中の光合成産物が葉内に残り、香りと甘みを感じやすい傾向があります。用途に応じて時間帯を選ぶのも一案です

香りが弱いからといって必ずしも品質不良とは限りませんが、不快な臭気やぬめりがある場合は安全を最優先にして使用を控えましょう。適切な下ごしらえと保存で香味は引き出しやすくなり、調理時の火入れを短時間にまとめることで食感と香りの両立がしやすくなります。

ニラ栽培の難易度と対策

多年性で再生力が高く、家庭菜園では比較的取り組みやすい一方、管理の小さな抜けが続くと葉が細く硬くなりやすい作物です。難易度は低〜中程度とされ、要点は「生育速度を落とさない施肥と潅水リズム」「若どりの徹底」「真夏の部分遮光」「定期的な株更新」に集約できます。土壌は弱酸性〜中性(pH6.0〜7.0)を目安に、過湿を避けて排水性を確保します。定植は1穴に4〜6本のまとめ植え、株間15〜20cm、条間30cmが管理しやすい配置です。定植後は3週間おきに2〜3cmの土寄せで分げつの倒伏を防ぎ、2週間おきの少量追肥(目安:1㎡あたり化成肥料約30gの分施)で勢いを維持します。真夏は30〜40%遮光、刈り取り後はお礼肥と十分な潅水で再生を滑らかにします。真冬に地上部が枯れる地域でも、株元に堆肥3〜4kg/㎡を厚めに施しておくと、翌春の立ち上がりが安定します。年1回の捨て刈りは葉齢の揃いを取り戻す実用的な手段です。

シーズン別の管理要点(目安)

| 時期 | 生育の特徴 | 施肥・水分管理 | 光・温度管理 | 作業のポイント |

|---|---|---|---|---|

| 春(萌芽〜初夏) | 新芽が揃う | 2週間ごとに少量追肥、表土が乾いたら潅水 | 日当たり良好で育成 | 草丈20〜25cmで若どり開始、刈高3〜4cmを維持 |

| 梅雨〜盛夏 | 伸長は早いが硬化しやすい | 朝夕の潅水で水切れ防止 | 30〜40%遮光で葉温抑制 | 花茎は早期除去、過密株は間引き・株分け |

| 初秋〜晩秋 | 品質が安定しやすい | 収穫後にお礼肥で再生促進 | 過度な日陰は避ける | 捨て刈りで葉齢をそろえる |

| 冬 | 地上部は休眠 | 堆肥3〜4kg/㎡を施し地力回復 | 霜害回避の簡易被覆も有効 | 早春の立ち上がりに備え圃場整備 |

病害ではさび病、乾腐病、白斑葉枯病などが発生しやすく、風通しの悪化や過密が誘因になります。アブラムシは増殖が速いため、早期発見・物理的除去や被覆資材の併用で初動を早めます。環境条件が光合成や品質に及ぼす影響は試験研究でも検証され、遮光や温度管理が品質安定に寄与することが報告されています(出典:栃木県農業試験場 研究報告 第88号「ニラの高品質・周年栽培のための生理生態解明と栽培技術の確立」https://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/kenpou/kp_088/kp88_nira.pdf)。

噛み切れないニラを柔らかくする方法

硬さが出た局面では、畑側の更新管理とキッチン側の下ごしらえを組み合わせると改善が速く進みます。畑側は「捨て刈り→お礼肥と潅水→部分遮光→若どり」の循環を短期で回し、葉齢をリセットします。キッチン側は、切り分けと加熱順序を最適化して歯切れを整えます。

畑側:再生サイクルの整え方

-

全面を一度刈り戻し(地際から3〜4cm残し)、葉齢をリセットします

-

当日に速効性の養分(液肥は製品ラベルの規定倍率)と十分な潅水で再生の立ち上がりを促します

-

真夏は20〜40%の寒冷紗または不織布で部分遮光し、葉温上昇と蒸散過多を抑えます

-

20日前後で伸びた次芽を草丈20〜25cmの若どり基準で収穫します

-

花茎(とう)は見え次第で早期除去し、栄養の分散を止めます(蕾段階の花茎は花ニラとして活用可能です)

キッチン側:歯切れを整える下ごしらえ

-

根元と葉先を分け、根元は薄い斜め切りにして繊維を短くします

-

沸騰湯で10〜20秒の短時間ブランチング後に急冷し、水気をしっかり切ります

-

強火で短時間に加熱し、先にニラの水分を軽く飛ばしてから卵や肉を合わせると歯切れが揃います

-

和え物やナムル系は、先に油少量でコーティングすると筋感を受けにくくなります

以上の循環を数回回すと、株の勢いと葉質がそろい、噛み切れない感覚が目立って減ります。株自体の再生が鈍い場合は、株分けや用土の更新で根域をリフレッシュすると回復が早まります。

プランターでの管理と注意点

限られた用土量の中で水分と養分が急変しやすいことが、プランター栽培の最大の難所です。深さ20cm前後・幅広タイプの容器を選び、1穴に4〜6本のまとめ植えにすると分げつが進み、収量の安定につながります。培養土は野菜用の通気・排水型を用い、定植時に緩効性肥料を少量混和すると立ち上がりがスムーズです。真夏は乾きが速いので、朝夕の潅水を検討しますが、受け皿に水をためないことが根痛みの回避につながります。表土が白く乾いたら、鉢底から流出するまでしっかり与え、与えたら必ず余剰水を捨てます。収穫後は液肥でリカバリーを促し、2年目以降は収穫のたびに株元へ少量の堆肥を補って地力を維持します。根詰まりや株の込み合いが進んだら、春または秋に株分けして更新すると葉幅と厚みが戻りやすくなります。

用土・施肥・水分の目安

-

用土例:市販の野菜培養土推奨(自作の場合は赤玉6:腐葉土3:パーライト1)

-

施肥:2週間おきに少量追肥、収穫後は速効性の液肥で回復を補助

-

水分:夏は朝夕の二回を検討、風の強い日は蒸散増で乾きやすいため観察頻度を上げます

-

置き場所:夏の西日を避け、風通しの良い半日陰へ。冬は凍結・乾風を避ける位置へ移動

よくあるトラブルと対処

| 症状 | 主な原因 | 対処 |

|---|---|---|

| 葉先枯れ・反り返り | 水切れ・高温 | 潅水頻度を見直し、午後は部分遮光 |

| 葉幅が細く硬い | 株の過密・根詰まり | 株分け・一回り大きい鉢へ植え替え |

| 色が薄い・筋っぽい | 施肥不足 | 少量多回の追肥と収穫後のお礼肥を徹底 |

| ぐらつき・倒伏 | 土寄せ不足 | 2〜3cmの土寄せを定期的に実施 |

プランターでは環境変動が地植えより速く現れます。観察→微調整をこまめに繰り返すほど、葉質は安定し、柔らかい収穫が続きます。

家庭菜園のニラがかたいときの対策集

-

収穫 いつまでに刈り取るか

-

ニラの株は何年もつ?来シーズンへの備え方

-

硬いニラの食べ方とレシピ

-

ニラと一緒に植えてはいけない野菜は?

-

家庭菜園のニラがかたい:まとめ

収穫 いつまでに刈り取るか

柔らかさと香りを両立するには、草丈だけでなく葉齢や季節要因も合わせて判断するのが近道です。一般に若どりの基準は草丈20〜25cmですが、同じ長さでも真夏と春秋では繊維の発達度合いが異なります。刈り取りを先延ばしにすると細胞壁が厚くなり、噛み切りにくさが増すため、迷った場合は早めの若どりに寄せる方が品質が安定します。とう立ちが始まると養分が花茎へ移行し、葉の繊維化が進むため、花茎は見えた段階で速やかに摘み取るのが無難です。1年目は株づくりを優先し、収穫回数を控えると翌年以降の回復力と葉幅がそろいやすくなります。刈り取りは地際から3〜4cmを残し、直後にお礼肥と潅水で再生の立ち上がりを支えます。

季節別の収穫間隔の目安(家庭菜園の管理基準)

| 時期 | 目安の収穫間隔 | 品質傾向 | 管理の勘所 |

|---|---|---|---|

| 春(萌芽後〜初夏) | 20〜25日 | 柔らかく香りが穏やか | 若どりを徹底、刈高3〜4cmを厳守 |

| 梅雨〜盛夏 | 15〜20日 | 伸長は速いが硬化しやすい | 20〜40%遮光、夕方潅水で水切れ回避 |

| 初秋〜晩秋 | 20〜30日 | 甘みと香りが乗りやすい | 花茎の早期除去、捨て刈りで葉齢を整える |

| 冬(休眠期) | 収穫停止 | 地上部は枯れやすい | 株元へ堆肥3〜4kg/㎡、寒風と霜を回避 |

上表は管理の目安であり、気温・日照・土壌水分で前後します。連続収穫では、毎回の刈り取り直後に少量のお礼肥(例:化成肥料30g/㎡目安)と十分な潅水を行うと、次芽の立ち上がりが揃い、硬化リスクを抑えられます。

とう立ち期の対応

-

花茎が上がり始めたら即時に摘み取り、栄養の分散を防ぎます

-

蕾段階の花茎は食用に転用でき、株の消耗抑制にもつながります

-

花茎が多数出る株は、次サイクルに向けて一度捨て刈りして更新します

初年度の収穫計画

-

定植年は株の根張りを優先し、収穫は少量にとどめます

-

草丈が十分でも、連続刈りは避け、回復期間を長めに確保します

刈り取り基準や遮光・温度管理がニラの品質に与える影響は地方試験場の研究でも検討され、若どりの徹底と環境制御が品質安定に寄与すると報告されています(出典:栃木県農業試験場 研究報告 第88号「ニラの高品質・周年栽培のための生理生態解明と栽培技術の確立」https://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/kenpou/kp_088/kp88_nira.pdf)。

ニラの株は何年もつ?来シーズンへの備え方

多年性のため適切に管理すれば数年にわたり収穫が続きますが、3〜4年目以降は株が過密になりやすく、葉幅の減少や硬化が目立ちます。更新の基本は、適期に掘り上げて株分けを行い、根域と栄養条件をリフレッシュすることです。春(萌芽前〜新芽伸長初期)または秋(残暑明け〜初霜前)が作業のしやすい適期です。

株分け・改植の手順(地植え)

-

作業1〜2週間前:苦土石灰を約150g/㎡混和し、pH6.0〜7.0へ調整します

-

1週間前:堆肥3kg/㎡+化成肥料(例:8-8-8)150g/㎡を施し、よく耕起します

-

掘り上げ:できるだけ根を切らないように株を大きく掘り上げます

-

分割:1株を5〜6本の束に分け、古い根や枯葉を整理します

-

定植:1穴に4〜6本をまとめ植え、株間15〜20cm・条間30cmを確保します

-

仕上げ:浅植えを心がけ、植え付け後はたっぷり潅水します

プランター更新の勘所

-

2年目以降は根詰まりが進みやすいため、春または秋に一回り大きな鉢へ植え替えます

-

古い用土の1/2〜2/3を入れ替え、腐植と緩効性肥料を少量補います

-

植え替え後は直射を数日弱め、回復を待ってから通常管理に戻します

越冬と次シーズン準備

-

冬の休眠前に株元を覆うように堆肥3〜4kg/㎡を施し、地力と保温性を高めます

-

霜が強い地域では、不織布やマルチで乾風と凍結から株元を保護します

-

早春の萌芽前に古葉の整理と軽い土寄せ(2〜3cm)を行い、倒伏と病害の予防につなげます

更新のサインと対処

-

葉幅が細く、回復が遅い:株分けと場所替えで根域を刷新

-

刈り取り後の再生が不揃い:お礼肥と潅水の量・タイミングを見直し

-

病害が出やすい:風通しの確保、株間の再設計、被覆資材の適切な使用

これらの更新サイクルを計画的に回すことで、葉質の低下や硬化を抑えながら、来シーズン以降も安定した収穫が期待できます。栽培環境の観察と小さな調整を積み重ねるほど、株の寿命と品質は長続きします。

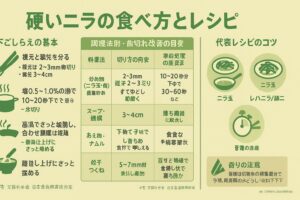

硬いニラの食べ方とレシピ

歯切れの悪さは下ごしらえと加熱順序の見直しで大きく改善します。繊維方向を断ち切る切り方、短時間の熱処理、油でのコーティングという三点を押さえると、硬めの葉でも食感が整います。香味の主体は切断後に酵素反応で生じる硫黄化合物で、長時間の水さらしや過度な加熱は香りの減衰につながります。

下ごしらえの基本

-

根元と葉先を分け、根元は繊維を断つ薄い斜め切り(2〜3mm幅)、葉先は食感が残る長さ(3〜4cm)に切りそろえます

-

0.5〜1.0%の塩分を含む沸騰湯で10〜20秒だけ下ゆでし、直ちに冷水で急冷して水気を十分に切ります

-

炒め物では最初に少量の油でニラだけを高温でさっと加熱して余分な水分を飛ばし、合わせ調理は短時間でまとめます

-

酸を使う料理(酢・ポン酢・レモン汁など)は加熱後にさっと絡めると変色と香り飛びを抑えられます

調理法別・歯切れ改善の目安表

| 料理法 | 切り方の目安 | 事前処理 | 加熱時間の目安 |

|---|---|---|---|

| 炒め物(ニラ玉・肉野菜炒め) | 根元2〜3mm斜め切り/葉先3〜4cm | 10〜20秒下ゆで→水切り | 強火で30〜60秒、卵や肉は最後に |

| スープ・麺類 | 2〜3cm | 下ゆで不要 | 仕上げ直前に投入し10〜20秒 |

| 和え物・ナムル | 3〜4cm | 10秒下ゆで→油少量で和えてから調味 | 加熱なし(余熱処理のみ) |

| 餃子・つくね | 5〜7mm刻み | 塩少量で軽くもみ水気を絞る | 具材として加熱(蒸し焼き・茹で) |

代表レシピのコツ(失敗を避ける要点)

-

ニラ玉は卵4個に牛乳大さじ2・塩少々を混ぜ、しっかり熱した油に一気に流し入れて半熟でまとめ、別鍋でさっと炒めておいたニラを最後に合わせます

-

レバニラや豚ニラは、ニラを先に高温で15〜20秒だけ炒めて取り出し、肉を調理後に戻し入れて短時間で仕上げると歯切れと香りが保てます

-

硬めの葉は細かく刻んでニラ醤油だれ(しょうゆ:酢:みりん=3:1:1+ごま油少量)にすると、繊維が気になりにくく、冷奴・麺類・炒め物に幅広く展開できます

栄養成分については、文部科学省の日本食品標準成分表では、にら(生)100g当たりのエネルギーやビタミン類の値が示されていますとされています。栄養摂取の評価は食事全体のバランスや調理条件に左右されるため、数値は目安として参照するのが適切です(出典:文部科学省 日本食品標準成分表データベース https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=6_06207_7)。

ニラと一緒に植えてはいけない野菜は?

絶対的に避けるべき組み合わせが広く合意されているわけではありませんが、根圏環境や病害リスクの観点から注意したいポイントがあります。ネギ属は根圏で独特の香味成分を放出し、土壌微生物相に影響を及ぼす可能性が指摘されます。共生微生物への依存が大きい作物(根粒菌に依拠するマメ科など)では初期生育が敏感な場合があるため、狭い条間での混植は避け、区画を分けて管理すると安全側です。一方で、ネギ属の香りを利用して一部の害虫回避を狙う事例もありますが、圃場条件で結果が分かれやすく、小面積の試験区で検証してから広げる手順が現実的です。

組み合わせを判断する基準

-

根圏の競合:浅根で養分要求が近い葉物同士を密植すると、双方が細く硬くなりやすいため、株間・条間を十分に確保します(株間15〜20cm、条間30cmを基準に過密回避)

-

微生物共生:マメ科は別畝または条間50cm以上を確保し、初期生育の観察を優先します

-

病害伝播:同じネギ属(タマネギ・ネギ・にんにく等)との連作・密植は土壌病害のリスクが累積しやすいため、輪作年限を設けます(例:3年程度の間隔)

-

風通し:隔株・風の通り道をつくり、湿度滞留を避けることで、さび病などの発生確率を下げます

実装ステップ(小面積検証)

-

50〜60cm幅ベッドを用意し、ニラは2条植え(条間30cm・株間15〜20cm)で基準区を作る

-

試験区として、葉物・ナス科・マメ科のうち1種を各1条ずつ近接配置し、同じ管理で生育差と病害の出方を4〜6週間観察

-

収穫量・葉幅・硬さ(触感)・病害発生率を記録し、相性の良し悪しを判断して翌季の配置を決める

過密や連作、風通しの悪化が品質低下の主因になりやすいため、植え合わせの善し悪しよりも、株間設計と衛生的な圃場管理を優先して最適化することが、結果的に硬化の回避につながります。

家庭菜園のニラがかたい:まとめ

-

硬さの主因は肥料不足と水切れと収穫遅れの三点であることを押さえる

-

草丈二十〜二十五センチの若どりが繊維化を避ける近道となる

-

刈り取りは地際三〜四センチ残し成長点を守る手順を徹底する

-

刈り取り直後にお礼肥と潅水を行い再生サイクルを整える

-

真夏は三〜四割の遮光で葉を軟らかく育てる工夫を加える

-

花茎は見えた段階で早めに除去し株の消耗を抑える

-

三〜四年で株分けと改植を実施し葉質の低下を防ぐ

-

プランターは深型と通気排水の土を選び乾湿差を小さく保つ

-

匂いがしない場合は切って数分置き香りの立ちを確認する

-

酸臭やぬめりがあれば使用を避け品質の安全を優先する

-

噛み切れない時は捨て刈りと追肥で二十日更新を図る

-

調理は根元と葉先を分け加熱を短時間にまとめる

-

一年目は株づくりを重視し過度な収穫を控える

-

混植は小面積で試し過密と風通し不良を避ける

-

家庭菜園 ニラ かたいを解消する鍵は小まめな更新管理です

最後までお読みいただきありがとうございます。