この記事にはプロモーションが含まれています。

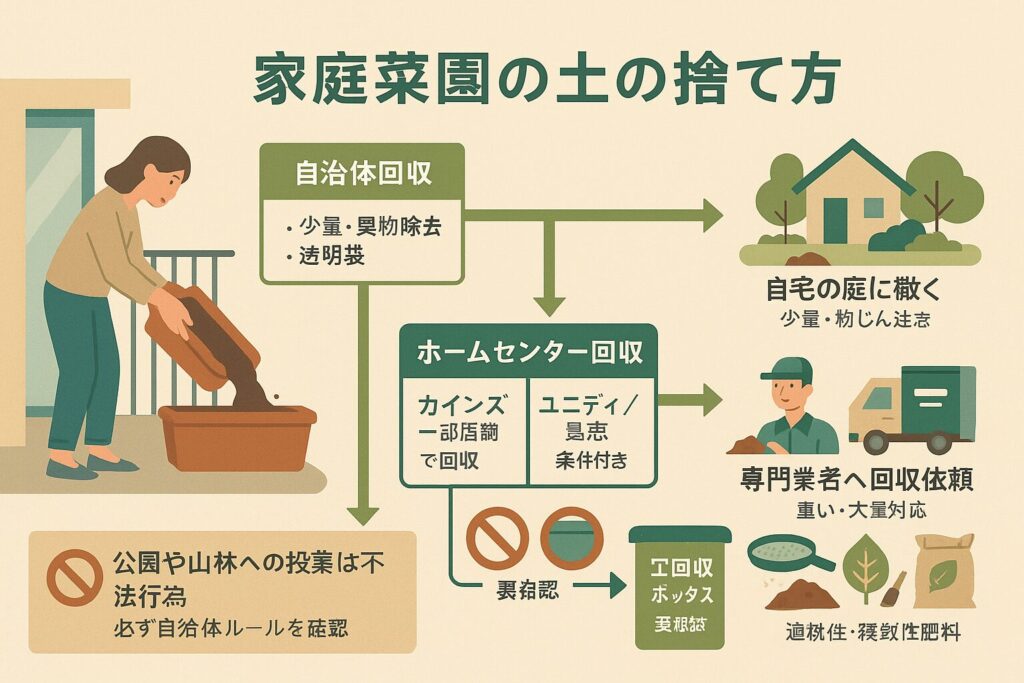

家庭菜園でトマトを甘くするには、日当たりや水やり、肥料の配分など複数の要素が関わります。酸っぱいトマトを甘くする方法や、ミニトマトの糖度を上げる方法、ミニトマトを甘くする水量の考え方、さらにはミニトマト糖度20%の作り方に挑戦する際の注意点まで、実践的に整理しました。トマトを甘くする肥料として注目される酒粕の使い方や、ミニトマトを甘くする肥料の方法も取り上げます。また、トマトは置いておくと甘くなるのかという疑問や、糖度を高めた栽培方法の安全性についても、栽培研究の知見を踏まえてわかりやすく解説します。今日からの栽培管理を見直し、家庭でも甘くて味の濃いトマトを目指しましょう。

・甘さの仕組みと栽培で上げる具体的手順

・ミニトマト向けの水量と追肥の設計

・酒粕など肥料の使い分けと注意点

・追熟や高糖度技術の安全性の考え方

家庭菜園のトマトを甘くするための基本

-

トマトが甘くなる仕組みをまとめてみた

-

酸っぱいトマトを甘くする方法

-

ミニトマトの糖度を上げる方法

-

ミニトマトを甘くするときの水量の目安

-

トマトを甘くする肥料 酒粕の活用法

トマトが甘くなる仕組みをまとめてみた

果実の甘さは、葉で合成された糖が師管を通じて果実へ運ばれ、細胞の液胞に蓄えられることで高まります。光合成の材料は光・二酸化炭素・水で、どれが欠けても糖の生成量が落ちます。とくに日射はボトルネックになりやすく、直射日光が6〜8時間以上確保できる場所で、健全な葉面積を維持することが前提条件になります。

糖度(一般にBrixで表示)は、同じ量の糖でも果実中の水分が多いと希釈されて低く見えます。栽培では、灌水量や培地の電気伝導度(EC)を調整して「与え過ぎない」管理にすると果実がやや小ぶりになり、相対的に糖度が上がる一方、収量は下がるというトレードオフが生じます。鉢や袋栽培では、EC1.5〜2.5mS/cm程度の範囲で少量多回数の施肥・灌水に切り替えると、急激な水分変動を避けつつ濃縮効果を得やすくなります。

温度も糖の蓄積に関わります。生殖成長期の適温帯(昼24〜28℃、夜15〜18℃程度)を外れ、極端な高温・低温が続くと光合成効率や花粉活性が下がり、着果や肥大が乱れます。結果として熟期が遅れたり、味のばらつきが増えたりします。

樹勢管理の視点では、葉かき・わき芽かきで過繁茂を避け、花房ごとの果実数を適正に保つと、葉(糖の供給源)と果実(糖の受け手)のバランスが整い、糖の配分効率が上がります。雨よけで余分な水の流入を抑え、夕方〜夜間の多量灌水を避けることも、果実内の水分希釈を防ぐ基本動作です。

これらの管理は「糖度だけ」を追うのではなく、「糖度・収量・障害果抑制」を同時に最適化する視点が肝心です。培地水分をテンションメーター等で客観的に把握し、乾かし過ぎ・与え過ぎの両方を避ける穏やかな制御にすると、品質の再現性が高まります。

酸っぱいトマトを甘くする方法

酸味が立ってしまう背景には、日照不足、過湿による希釈、窒素過多による過繁茂、未熟段階での早採りなど、複数の要因が重なることがよくあります。改善の第一歩は、日照6時間以上の確保と風通しの確保です。プランターなら南向きで高い位置へ、地植えなら背の高い作物や塀の陰にならない場所を選びます。

水管理は、表土がしっかり乾いてから朝に株元へ与える方法へ見直します。夕方の多量灌水は夜間に吸水が進まず、果実の水分が過剰になりやすいため控えます。雨天が続く時期は雨よけを設置して、土壌への不要な水の流入を減らすと濃度低下を抑えられます。

施肥設計では、窒素の与え過ぎを避け、開花・結実期はリン酸とカリの比率を高めると、花芽の充実と糖の転流が安定しやすくなります。pHは多くの栽培指針で6.0〜6.5が目安とされ、酸性に傾き過ぎると根の活力が落ち、結果として味も乗りにくくなります。

剪定は、わき芽の取り遅れがあると栄養が葉に流れて実が痩せ、酸味が勝ちやすくなります。わき芽は小さいうちに処理し、花房の葉は必要最低限を残して光合成能力を確保します。

追熟については、収穫後の温度条件により酸(とくにクエン酸)が減少し、甘く感じやすくなるという知見がありますが、糖そのものの増加は限定的とする資料もあります。したがって、畑・鉢の段階で日照と水分の設計を整えることが、味づくりの中心的な対策になります。

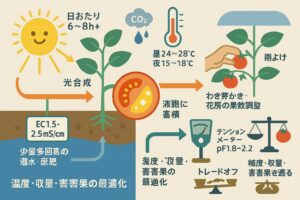

ミニトマトの糖度を上げる方法

ミニトマトはもともと果実が小さく、濃縮効果を得やすいため、大玉より高糖度に到達しやすい特性があります。雨よけや根域制限(袋・鉢栽培)を取り入れると、余分な水の進入を抑えやすく、安定的に味を乗せる条件を整えられます。

実務上の手順としては、活着期はたっぷり灌水して根を張らせ、その後は「表土が乾いたら朝に少量」を基本とします。果実の肥大が進む段階では、与える頻度をやや間引き、量も控えめにします。テンションメーターを用いる場合、pF2.0〜2.2付近を一つの管理目安にすると、乾かし過ぎと与え過ぎの両方を避けやすくなります。

養分面では、元肥の窒素を抑えめにし、開花〜着果期はリン酸源(魚粉・バットグアノ等の有機系や過リン酸石灰など)を補強、果実肥大〜着色期はカリを切らさない設計にすると、実どまりと風味の厚みを両立しやすくなります。鉢や高EC施肥は甘さを押し上げますが、やり過ぎると草勢低下、尻腐れ、裂果が増えるため、ECや葉色・葉の張りを見ながら少量多回数で微調整するのが安全策です。

花房の管理も有効です。房あたりの過密を避け、極端に小さい果実は早めに間引くと、残った果実への糖の配分が良くなります。葉かきはやり過ぎると光合成能力が落ちるため、果実を日焼けさせない範囲で最小限にとどめます。

最終的には、日照の最大化、穏やかな水分制御、リン酸・カリ中心の追肥、適切な樹勢維持の四点を同時に整えることで、糖度と収量のバランスが最も安定します。

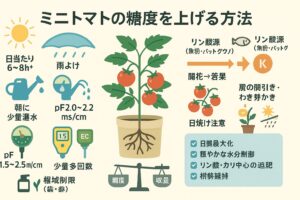

ミニトマトを甘くするときの水量の目安

水やりの設計は、甘さと収量のバランスを左右する中核の管理です。根が常に過湿だと果実内の水分が増えて味が薄まり、逆に乾かし過ぎると着果不良や尻腐れ、裂果の誘因になります。甘さを狙いつつ株を弱らせないために、灌水は「乾かし過ぎず、与え過ぎず」を基本に、天候・鉢サイズ・用土の保水力に応じて微調整します。

pF(ピーエフ)値は土壌水分張力の指標で、土がどれだけ水を保持しているかを示します(pF2.0は約100cm水柱相当)。テンションメーターでpF2.0〜2.2付近を維持すると、乾湿の波が小さくなり、果実の水分希釈を抑えながら安定した生育を保ちやすくなります。計測機器がない場合は、用土上層がしっかり乾いてから朝に株元へ少量ずつ与え、夕方の多量灌水は避けてください。葉の張り、葉色、花落ち、果実の微細なひび(マイクロクラック)など、植物体からのサインも総合して判断すると失敗が減ります。

灌水頻度は季節で変わります。高温期は蒸散が増えるため乾きやすく、同じ鉢でも必要量が増えます。逆に梅雨時や長雨の後は用土が飽和しやすく、根圏の酸素不足が起きやすいため、雨よけや鉢底排水の点検で過湿回避を優先します。根域の大きさも重要で、小さな鉢は乾きが速くストレスが急激にかかるため、味を狙う栽培でも極端に小さな容器は避けた方が安全です。

なお、公的指針には生育段階に応じた水分管理の具体例が示されており、第1花房以降はpF1.8〜2.0を目安とするなどの記載があります。栽培条件により最適域は変わるため、あくまで起点として活用し、株の反応に合わせて±0.2程度の幅で調整すると安定します(出典:農林水産省 資料「第2節 トマト」https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/miyagi_yasai18_05.pdf)。

表:生育段階別の灌水と観察ポイント(鉢・プランター想定)

| 生育段階 | 灌水の基本 | 観察ポイント |

|---|---|---|

| 活着直後 | たっぷり与える | 葉が立ち上がり新根の伸長を確認 |

| 開花・着果期 | 表土が乾いたら少量を朝に | 花落ちが少ないか、葉色の安定 |

| 果実肥大期 | 回数は減らし量を控える | 裂果の有無、果実肥大の均一性 |

| 収穫前1〜2週 | さらに控えめに | 甘味の乗り、葉の萎れ過ぎに注意 |

上表の運用にあたっては、朝の潅水で一日の蒸散に先回りし、日中の高温・乾燥による急激な水分低下を避けます。果実肥大期以降は「頻度を落として量も控える」を基本に、極端な乾燥と過湿の両方を避ける中庸管理が、糖度と障害果抑制の両立につながります。

トマトを甘くする肥料 酒粕の活用法

酒粕はアミノ酸、ペプチド、有機酸などを含み、土壌微生物の活性を通じて土づくりに寄与する素材として知られています。うま味のもとになるアミノ酸由来の風味向上を狙って少量を混和する考え方はありますが、未熟な有機物を多量に入れると、分解過程で酸素が奪われたりアンモニアなどのガスが発生したりして、根の生理障害(いわゆるガス障害)を招くおそれがあります。加えて、分解初期は一時的に土壌中の無機態窒素が微生物に取り込まれて利用できなくなる窒素飢餓も起きやすく、若い株ほど影響を受けやすい点に注意が必要です。

活用する場合は以下の手順が安心です。まず、完熟堆肥やボカシ肥料など安定した有機資材を主軸に据え、酒粕は少量を土とよく混和して偏りを避けます。元肥段階では入れ過ぎず、追肥では株の反応(葉色の濃淡、伸長の勢い、花房のボリューム)を見ながら間隔と量を微調整します。プランターでは雨天による流亡と臭気の問題が出やすいため、施用後は表土に軽く覆土するか、薄くマルチングして外気との接触を減らすとトラブルが起きにくくなります。魚粉やバットグアノなど、リン酸・アミノ酸を含む資材と組み合わせると、過度に窒素に偏らず、果実の味づくりに必要な要素を広く補いやすくなります。

甘さの向上は肥料単体の効果ではなく、日照・水分・樹勢・着果数の総合設計で決まります。酒粕はあくまで補助的な位置づけとし、根が健全に呼吸できる環境と穏やかな水分制御を優先することで、風味の向上と栽培安定性の両立が実現しやすくなります。

家庭菜園のトマトを甘くする実践方法

-

ミニトマトを甘くする肥料ややり方の実例

-

ミニトマトの糖度20% 作り方の注意点

-

トマトは置いておくと甘くなる?検証してみた

-

糖度を高めた栽培方法と安全性の確認

-

収穫と追熟のコツと完熟の見極め方

-

家庭菜園のトマトを甘くする方法のまとめ

ミニトマトを甘くする肥料ややり方の実例

甘さを安定させる施肥設計は、草勢(地上部の勢い)を落とさず、果実期にリン酸とカリを効かせることが軸になります。元肥で窒素を過多にすると葉が茂り過ぎて日陰が増え、果実の希釈や着色不良につながりやすいため、最初から「窒素は控えめ、リン酸とカリは不足させない」方針でスタートするとバランスを取りやすくなります。プランターやベランダ栽培では、雨が直接当たらない場所を選ぶと養分の流亡を抑えられ、少量多回数の追肥が効きやすくなります。

開花〜着果期は、根圏に急激な塩濃度変化を与えない緩効性の有機系(魚粉、バットグアノなど)で土台を整えます。果実肥大〜色づき期は、リン酸・カリ比の高い配合を少量こまめに施し、葉色や葉の張りを観察しながら増減します。施設や袋栽培では培地EC(電気伝導度)と水分率のモニタリングが有効で、おおむねEC1.5〜2.0mS/cm程度の範囲で少量多回数の施肥・灌水にすると、味の乗りと草勢維持を両立しやすくなります。ECの上げ過ぎは塩ストレスや尻腐れの誘因になるため、葉先枯れ・葉縁の反り返り・急な伸長停止などのサインが出たら即座に調整してください。

また、房内の果数が多すぎると糖の配分が薄まります。極端に小さな果実は早めに間引き、日照時間の確保と合わせて「供給(葉)>需要(果実)」の関係を保つと、糖の転流が安定します。わき芽は小さいうちに処理し、葉かきは日焼けを招かない範囲で最小限にとどめると、安全に甘さを狙えます。

表:追肥フェーズの狙いと資材例(一般論の整理)

| フェーズ | 狙い | 例 |

|---|---|---|

| 開花前〜初着果 | 草勢維持と花芽充実 | 有機系N少量+リン酸源(骨粉等) |

| 果実肥大前半 | 実どまりの安定 | リン酸・カリ中心の化成少量 |

| 着色前〜収穫期 | 風味の厚みと後半バテ防止 | 液肥を希釈でこまめに、過多は避ける |

上表は配分の考え方を整理したもので、実際の量や間隔は用土の保肥力、鉢サイズ、日照・温度条件、草勢の推移に応じて調整してください。液肥は濃度を上げるより、希釈して回数を増やす方が失敗が少なく、味の再現性も高まります。

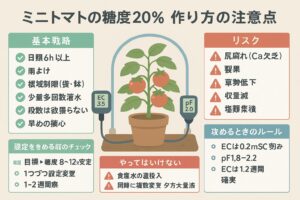

ミニトマトの糖度20% 作り方の注意点

糖度20%という水準は商業栽培でも高度な環境制御を要する領域で、成功の鍵は「水の入り方を徹底してコントロールすること」と「過度なストレスで株を壊さないこと」の両立にあります。栽培研究では、培養液ECを高める、根域を制限する、雨よけで余剰水を遮断する、などの手法で糖度は上がりやすくなる一方、草勢低下・収量減・障害果増(尻腐れ・裂果など)のリスクが指摘されています。家庭菜園では、まず日照の最大化と雨よけによる水分制御から始め、根域制限(袋・鉢)で変動幅を小さくしつつ、段数を欲張らずに早めの摘心で栄養の行き先を絞る設計が現実的です。

カルシウム欠乏に起因する尻腐れは、水分ストレス下で特に起きやすくなります。葉面散布など補正策もありますが、与え過ぎの塩類で根が弱れば本末転倒です。葉の質感や新葉の展開速度、花房のボリューム、果梗の太さを毎週同じタイミングで観察し、異変が出たら「水か肥料か、もしくは両方」を一段階穏やかに戻してください。以上の点を踏まえると、極端な高糖度をいきなり狙うより、まずは糖度8〜12%の安定再現を達成し、そのうえで段階的に設定を攻めるアプローチが安全だと言えます。

設定を攻める前のチェック

・日照6時間以上と風通しの確保

・雨よけで余分な灌水をカット

・テンションメーターなどモニタリングの導入

チェック項目を満たしたうえで、初めてECや根域制限の強度を微増させます。1回の調整で複数要因を同時に動かさず、1つずつ、1〜2週間の観察期間を置いて効果と副作用を見極める運用が、家庭菜園では失敗を最小化します。

トマトは置いておくと甘くなる?検証してみた

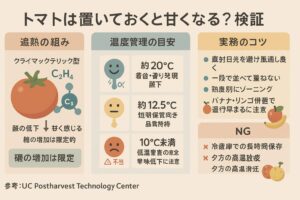

収穫後のトマトは、呼吸とともに熟成ホルモン(エチレン)の作用で追熟が進む性質(クライマクテリック型)を持ちます。追熟の過程では、酸(とくにクエン酸)が減少して味がまろやかに感じられやすく、アミノ酸や香気成分の変化も加わって食味が改善するケースがあります。一方で、糖そのものの絶対量が大きく増えるわけではないとする報告もあり、甘く「感じる」主因は酸の低下と香味の変化にあると解釈されています。したがって、畑や鉢での段階で日照と水分設計を整えることが味づくりの中心であり、追熟は仕上げの微調整と捉えるのが実際的です。

保存温度は食味に直結します。完熟前の青みが残る果実は約20℃での常温管理が着色と香りの発現に適し、短期保管なら約12.5℃前後で品質維持が可能とされています。10℃未満では低温障害の懸念があり、果皮の透けや食味低下が生じやすくなります。これらはポストハーベストの基礎情報として整理されており、温度帯の選択で仕上がりが大きく変わります(出典:University of California Postharvest Technology Center Produce Facts: Tomato https://postharvest.ucdavis.edu/produce-facts-sheets/tomato)。

表:追熟温度の目安と期待される変化(一般的傾向)

| 温度帯 | 期待される変化 |

|---|---|

| 約20℃ | 着色と香りの発現が安定、酸の低下で食味がまろやかに |

| 約12.5℃ | 短期保管で品質維持、長期は劣化しやすい |

| 10℃未満 | 低温障害の懸念、風味低下に注意 |

実務面では、直射日光を避けた風通しのよい室内で、果実同士を重ねず一段で並べると温度むらと接触傷を抑えられます。熟度のばらつきがある場合は、色づきの浅いものから高温側に置き、よく色づいたものは涼しい場所で劣化を抑えるなど、ゾーニングで管理すると歩留まりが上がります。

糖度を高めた栽培方法と安全性の確認

甘さを引き上げる代表的な手段に、水分や塩類を意図的に絞るストレス管理があります。果実内の水分割合が下がると相対的に糖度(可溶性固形分、一般にBrix)が上がりやすくなりますが、同時に草勢低下、尻腐れや裂果といった障害果の増加、土壌中の塩類集積といった副作用が起こり得ます。したがって、糖度だけを単独で追うのではなく、品質・収量・健全性の三点を同時に最適化するという視点で、安全側に寄せた段階的な制御が欠かせません。

まず概念整理として、培地EC(電気伝導度)は根圏に存在する塩類濃度の相対指標で、施肥量や灌水量に応じて変動します。ECが高過ぎると浸透圧が上がって根が水を取り込みにくくなり、葉先枯れや生育停滞の兆候が現れます。一方、ECが低過ぎれば生育が緩慢になり、味も乗りにくくなります。鉢や袋栽培の一般的な運用では、EC1.5〜2.0mS/cm程度を起点に、葉色・新葉の展開・花房のボリューム・果梗の太さなどを毎週同じ条件で観察し、0.2mS/cm刻み程度で微調整すると過負荷を避けやすくなります。根域の水分はテンションメーターのpFで管理すると客観性が高まり、pF1.8〜2.2の範囲で「乾かし過ぎず与え過ぎず」を保つ運用が安定しやすいです。

リスク抑制の具体策としては、次のような穏当なストレス設計が有効です。雨よけや簡易ハウスで不要な降雨の流入を避ける、根域制限(袋や鉢)で水分変動の幅を小さくする、少量多回数の灌水と施肥で急峻なEC変動を避ける、過度の葉かきを控えて日焼け果を防ぐ、などです。塩類はため込まず、時折「洗い流し(ルーチング)」の灌水で溜まった塩を底から排出すると土壌の物理性を守れます。なお、家庭菜園において食塩水(NaCl)をそのまま土に施す方法は、塩類集積や土壌構造の悪化を招くおそれがあるため、一般的な推奨ではありません。公式資料でも施設栽培では塩類集積防止(必要に応じた洗脱)が基本方針とされています。安全面を最優先するなら、ECやpFといった客観指標に基づく小さな一歩を積み重ね、同時に複数の設定を動かさず、変更ごとに1〜2週間の観察期間を置く進め方が堅実です。

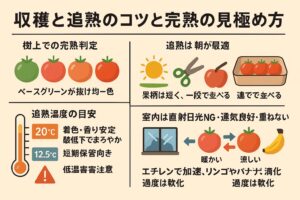

収穫と追熟のコツと完熟の見極め方

食味のピークに近づけるには、樹上での熟度判定と収穫後の取り扱いの両方が要になります。目視の目安として、果実上部のベースグリーン(肩の緑)が抜け、全体の色づきが均一に近づいた段階が収穫適期にあたります。カット用などで酸味を残したい場合は一段早め、フレッシュで甘さを前面に出す場合は一段遅めにするなど、用途別に収穫タイミングを微調整すると満足度が高まります。収穫は朝の涼しい時間帯に行い、果実温度の上昇や機械的なダメージを避けるために丁寧に扱います。果柄は短めに切って隣接果への傷を防ぎ、コンテナ内は一段で並べると圧痕による劣化を抑えられます。

追熟は、トマトが持つクライマクテリック型の性質(エチレンによる後熟)を利用します。一般に約20℃の常温帯では着色と香りの発現が安定し、酸(とくにクエン酸)の低下によって甘く感じやすくなります。短期保管の品質維持には約12.5℃が扱われ、10℃未満では低温障害の懸念があると報告されています。家庭での実践ポイントは、直射日光を避けた風通しのよい場所で、果実同士を重ねず一段に配置し、熟度が進んだものはやや涼しい場所へ、未熟なものはやや暖かい場所へと分けて管理することです。好みに応じて、エチレンを多く出すリンゴやバナナと近接させると追熟が進みやすくなりますが、行き過ぎると軟化が早まるため、毎日こまめに状態を確認してください。

保存・流通温度帯の科学的根拠は学術機関のポストハーベスト資料に整理されています。温度選択が食味と歩留まりに直結するため、値を根拠にした管理が役に立ちます(出典:University of California Postharvest Technology Center Produce Facts: Tomato https://postharvest.ucdavis.edu/produce-facts-sheets/tomato)。

家庭菜園のトマトを甘くする方法のまとめ

-

日照6時間以上の確保と葉の健全維持が甘さの土台

-

水は朝に少量ずつ与え夕方の多量灌水は避ける

-

雨よけや根域制限で過剰な水分の流入を防ぐ

-

果実期はリン酸とカリを効かせ窒素は控えめに

-

有機系資材は少量混和し未熟有機物の多量は避ける

-

酒粕は補助的に使い土とよく混ぜて施用する

-

テンションメーターがあればpF2.0〜2.2を目安に

-

収量と糖度はトレードオフで攻め過ぎは禁物

-

ミニトマトは高糖度化しやすく環境制御が有効

-

糖度20は高度管理の領域で段階的に狙う

-

追熟で酸が下がり甘く感じやすくなる傾向

-

低温保管は風味低下の懸念があり常温管理が無難

-

塩類ストレスはEC管理で行い土壌の塩害を避ける

-

障害果の兆候(裂果・尻腐れ)を早期に観察する

-

家庭菜園で甘くするには安全な範囲での微調整が鍵

最後までお読みいただきありがとうございます。