この記事にはプロモーションが含まれています。

7月に何を植えるべきか迷っている方に向けて、家庭菜園 7月に植える 果物の選び方と育て方を整理しました。プランターの活用法や初心者がつまずきやすいポイント、育てやすい果物ランキングの考え方、フルーツプランターの選定基準、今から植える野菜の始め方、年間カレンダーの使いこなし、7月の野菜苗の見極めまでを一気に学べます。あわせて、7月に植えられる果物は?やほったらかしで育つ果物は何ですか?といった疑問、さらに7月に植えるなら何がいいですか?や7月に種まきできる野菜は?にも具体的に答えていきます。

-

7月に向く果物と栽培条件の整理

-

プランターで失敗しない用土と鉢選び

-

今から播ける野菜と育て方の要点

-

年間カレンダーで作業時期を最適化

家庭菜園の7月に植える果物の基礎

・7月に植えられる果物は?

・7月に植えるなら何がいいですか?

・7月に植える初心者向けの栽培ポイント

・育てやすい果物 ランキング早見表

・ほったらかしで育つ果物は何ですか?

7月に植えられる果物は?

7月は高温・強光・多湿が同時に進みやすく、根の呼吸と水分バランスが崩れやすい月です。露地の新規定植は活着失敗の確率が上がるため、鉢やプランターで根域と水分をコントロールしやすい作物から着手すると安定します。とくに以下の特性を持つ果樹は、7月スタートでも管理次第で収穫に近づけます。

-

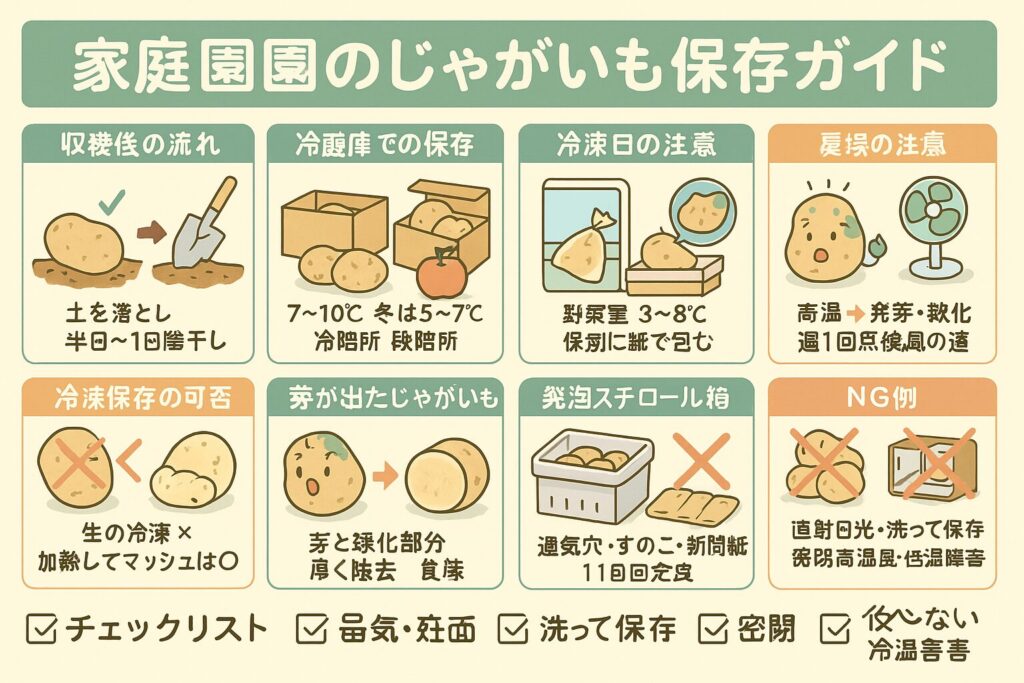

ブルーベリー:酸性土を好み、pH4.5〜5.5前後が基準です。12〜18L以上の深型鉢にピートモス多めの配合土(ピートモス:鹿沼土:パーライト=6:3:1など)で植え付け、朝夕の潅水で根鉢の乾燥を避けます。結実安定のため、同系統で開花期の近い品種を2株以上並植すると受粉が進み、収量と粒ぞろいが向上します。

-

イチジク:根が強く、鉢増し・切り戻しとの相性が良好です。10〜12号(直径30〜36cm)から始め、夏の生育を乗せて秋果を狙います。排水性を重視し、腐植質を含む粒状土へ粗めの有機マルチを敷くと地温の上がり過ぎを抑えられます。

-

パッションフルーツ:暖地では7月上旬までの定植がぎりぎり可。地温25〜30℃、気温20〜30℃帯で生育が進みます。つる性のため、水平棚やフェンスへの誘引計画を先に組み、整枝・受粉の動線を確保すると管理効率が上がります。

-

小玉スイカ・小玉メロン:基準は春植えですが、暖地・排水良好な圃場に限り7月初旬の遅植え事例があります。いずれも根傷みが致命傷になりやすいので、根鉢を崩さず定植し、活着期は遮光(遮光率30〜50%)と夕方潅水で根域温度を下げます。

地温が35℃を超えると多くの根は活性が落ち、水分・養分の吸収効率が低下します。鉢側面の直射を避ける遮光カバー、明色の鉢、バークやピートのマルチングなどで根域温度の上昇を物理的に抑える工夫が、7月の成功率を大きく左右します。

| 作物 | 推奨容器サイズの目安 | 用土・pHの目安 | 初期管理の要点 |

|---|---|---|---|

| ブルーベリー | 深型12〜18L以上 | ピート主体・pH4.5〜5.5 | 朝夕潅水、同系統2品種以上、早期から鳥害ネット |

| イチジク | 10〜12号以上 | 排水重視・有機質やや多め | 活着まで半日陰、夏剪定で樹形整理、鉢増しで勢い確保 |

| パッションフルーツ | 10〜12号以上 | 通気・排水良好 | 早期に棚設置、徒長抑制の誘引、暑熱時の花粉障害に留意 |

| 小玉スイカ/小玉メロン | 畝・地植え(暖地のみ) | 砂質〜壌土・排水最優先 | 遮光ネット、夕方潅水、防虫ネットでウリハムシを物理遮断 |

露地に比べ、容器栽培は水・肥・光の数値を動かしやすいのが利点です。7月は「温度管理=光の遮り方」と「水分管理=乾湿リズム」の精度を上げることで、活着と初期伸長を安定させやすくなります。

7月に植えるなら何がいいですか?

優先順位は、根のダメージを抑えられること、水分管理が簡単であること、病害虫対策を取りやすいことの3点です。これらの条件を満たしやすい候補として、ブルーベリー(容器管理で酸性条件を維持しやすい)、イチジク(鉢増しと夏剪定で生育をコントロールしやすい)、パッションフルーツ(暖地の棚栽培で省スペース化できる)が挙げられます。柑橘は本来春植えが基本ですが、鉢で移動・遮光できる環境なら導入余地があります。

地域差を考慮すると判断が明瞭になります。寒冷地では生育温度域を満たしやすいブルーベリーの鉢管理が堅実。温暖地ではイチジクやキンカン、パッションフルーツの適応幅が広がります。亜熱帯域(南西諸島など)では、強光・高温・多湿の三重ストレスに耐えるつる物と常緑果樹が相対的に有利です。

避けたいのは、定植直後に強い直射を長時間受けること、深鉢での過湿、真昼の潅水です。真昼の潅水は根と葉の温度差を拡大し、蒸散・吸水バランスを崩すことがあるため、基本は早朝と夕方に限定し、活着後にリズムを整えます。鉢底から確実に抜ける量(鉢容量の20〜30%程度の潅水量が目安)を与え、受け皿の水をためっぱなしにしないことが根腐れ予防につながります。

活着を安定させる小ワザ

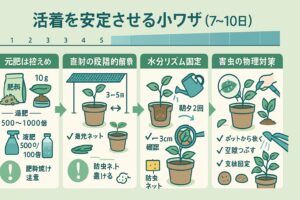

植え付け当日から7〜10日を「活着期」と位置づけ、根に負荷をかけない微調整を積み上げます。

-

元肥の入れ過ぎを避ける:緩効性肥料は控えめに、株当たり約10gを目安に混和し、肥料焼けを回避します。追肥は根が動き始める開花前後に少量多回で切り替えます。液肥は500〜1000倍希釈から始め、葉色や新梢の伸びを見て濃度を微調整します。

-

直射の段階的解禁:遮光率30〜50%のネットで半日陰を作り、3〜5日かけて日照時間と光強度を徐々に増やします。容器側面にアルミ蒸着資材を巻くと放射熱を軽減できます。

-

水分リズムの固定:朝と夕の2回、鉢底から明確に抜ける量を与え、鉢内の空気入れ替えを促します。用土表面はマルチングで乾き過ぎを抑え、指で2〜3cm掘って乾き具合を触診する習慣をつけると過不足を防げます。

-

害虫の物理対策を先手で:ウリ科の遅植えは定植同時に防虫ネットでウリハムシの侵入を遮断。葉裏のアブラムシは増殖速度が速いため、序盤の除去が被害最小化の近道です。黄色粘着トラップの併用は発生モニタリングにも有効です。

-

根鉢は崩さない:ポット苗は乾きすぎない状態で鉢から抜き、周囲の土と密着するように植え穴へ据え、株元を指で軽く押さえて空隙を潰します。作業後のたっぷり潅水で土をなじませ、風で揺れないよう支柱で固定します。

これらの操作はどれも小さな工夫ですが、根の温度・酸素・水分という三要素を整える効果が積み上がり、活着率の差となって表れます。

7月に植える初心者向けの栽培ポイント

7月のつまずきは、根鉢の高温化、乾湿の振れ幅、光ストレス、初動の害虫の四つに集約されます。管理の基準線をあらかじめ決めておくと、迷わず対処できます。

まず容器設計です。鉢底石で排水層を確保し、用土は保水と通気のバランスを取り、握ると軽く崩れる物理性に整えます。植え付け直後は直射を避け、3日単位で日照強度を上げる段階移行を組み込みます。潅水は「表土が乾いてからたっぷり」が基本で、毎回鉢底から水が抜ける量を与え、受け皿の滞留水は必ず捨てます。株元のマルチング(バーク・ピート・敷きわらなど)は地温上昇と蒸散過多を抑え、給水頻度を安定させます。

病害虫は早期発見が最小の労力で済みます。朝夕の涼しい時間に葉裏を確認し、異常があれば込み合った枝葉を間引いて風通しを作ります。真菌性病害が疑われるときの基本は、葉が濡れたままの時間を短くする環境づくりです。鉢の密集配置を避け、株間を確保し、潅水は朝に寄せると乾燥が早まります。鳥害が出やすいベリー類は色づき前からネットで覆い、目合い15〜20mm程度の防鳥ネットで実へのつつきを予防します。

肥培管理は段階管理がわかりやすく、活着期は「控えめ・こまめに」、伸長期は「少量多回」、結実期は「カリ・リン酸寄りで樹勢を保つ」が目安です。pHの調整も見落としがちなポイントで、ブルーベリーなら酸性の維持が不可欠です。ピートモス補給や硫黄華の微量施用で酸性を保ち、硬水地域では潅水に雨水や酸度調整済みの水を使うと用土pHの上昇を抑えられます。

最後に、日々の記録を残すことが上達の早道です。最高・最低気温、潅水量、日照時間、作業内容を簡潔にメモし、葉色や新梢の伸び、花数・着果数と合わせて見返せば、翌週の施肥・潅水・遮光の微調整に直結します。以上の基準線を持って運用すれば、7月スタートでも無理なく栽培を進められます。

育てやすい果物 ランキング早見表

7月スタートという前提で、管理難度(潅水・剪定・病害虫対応の手間)、苗の入手性、初年度の収穫までの到達しやすさを基準にまとめ直しました。地域差(寒冷地・暖地)や栽培環境(露地・プランター)で適性は変わるため、下表は目安としてご活用ください。

| 順位 | 果物 | 概要・始めやすさ | 適した環境 | 7月のポイント |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ブルーベリー | 鉢管理で水分とpHを制御しやすく、初年度から試食規模の収穫に届きやすい | 日当たり。酸性用土(目安pH4.5〜5.5)、大粒狙いはハイブッシュ系、暑さに強いのはラビットアイ系 | 2品種以上で受粉促進。朝夕の潅水徹底。マルチで乾燥と地温上昇を抑制 |

| 2 | イチジク | 剪定と鉢増しで樹勢コントロールが容易。挿し木苗でも伸びが良い | 日当たり。排水の良い用土。10〜15号鉢を目安 | 活着直後は遮光で葉焼け回避。夏剪定で主枝を整理し秋果を充実 |

| 3 | パッションフルーツ | つる性で省スペースの棚栽培に適し、都市部ベランダでも管理可 | 暖地・強日照。最低気温の管理ができる鉢栽培が無難 | 7月上旬までの定植が目安。棚・誘引と人工受粉の計画を同時に進める |

| 4 | キンカン | 常緑で強健。鉢でも実付きが良く、病害虫の被害が比較的少ない | 温暖地。中性寄りの用土。8〜12号鉢で管理しやすい | 夏は水切れに注意。花後の摘果と追肥で翌季の着花を確保 |

| 5 | レモン | 鉢なら移動管理で寒波回避が可能。剪定・摘果で品質を確保 | 温暖地向け。日当たり・風通し。弱アルカリ化に注意 | 活着後の摘果で樹勢維持。夏は深鉢で水分安定、秋以降の寒さ対策を前倒しで準備 |

ブルーベリーの酸性用土については自治体の技術資料でも強調されています(出典:山口県「ブルーベリー加工用栽培マニュアル」https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/62192.pdf)。

ランキングの見方と選定基準の補足

-

管理難度は、潅水頻度・pH/EC管理・剪定難度・病害虫の発生傾向を総合評価しています。

-

入手性は、7月時点でホームセンターや園芸ECに苗が出回るかを基準にしています。

-

初年度収穫性は、定植からその年のうちに試食〜少量収穫へ届く現実性を指します。

-

プランター栽培を前提にする場合、果樹は根域制限で生育が緩やかになり、管理は容易になりますが潅水回数は増えます。10号(直径30cm)でスタートし、果樹ごとに適期で鉢増しすると失敗が少なくなります。

各果樹の7月運用の具体化

-

ブルーベリー:pH維持のため酸度未調整ピートモス主体、用土の含水を指標化(鉢重量や水分計)し、朝夕2回の潅水で根鉢温度の上振れを抑えます。ラビットアイ系は混植で結実が安定します。

-

イチジク:活着期は遮光率30〜40%の資材で葉焼けを回避。夏剪定では徒長枝を元で外し、結実させたい枝は先端を軽く摘芯して側枝発生を促します。

-

パッションフルーツ:南向きで棚高1.8〜2.0mを目安に設置し、1〜2果/節の管理。晴天の午前に花粉移しの人工受粉を併用すると結実率が安定します。

-

キンカン:灼熱期は鉢側面の熱上昇に注意。二重鉢・敷板・鉢カバーで放射熱をカットしつつ、表土マルチで乾燥を抑えます。

-

レモン:着果初年度は果数を厳しく制限(3〜5果/株目安)すると翌年以降の樹勢が落ちにくくなります。夏肥は控えめにして塩類集積を回避します。

ほったらかしで育つ果物は何ですか?

完全放任では収量と品質が不安定になりがちですが、低頻度の作業で形になりやすい種類はあります。候補としてブラックベリー、キンカン、イチジクが挙げられます。いずれも「最低限の剪定・潅水・鳥害対策」を外さなければ、少ない負担で収穫に近づけます。

ブラックベリーが向いている理由

-

自家結実性で単独植えでも実付きが見込めます。多湿・高温期でも比較的病害が少なく、薬剤散布の頻度を抑えられます。

-

放任すると地下茎やつるが過繁茂になりやすい一方、冬季(落葉後)に主枝更新と古枝整理をするだけで結実枝が若返り、翌季の収穫が安定します。

-

支柱や簡易トレリスに誘引すると作業性が上がり、果実の汚れや病害のリスクも下がります。

キンカンの省力ポイント

-

常緑柑橘のなかでも耐病性が比較的高く、樹勢が落ちにくい性質です。

-

基本管理は、乾燥期の潅水、春と秋の追肥、過密果の摘果に集約できます。剪定は徒長枝・内向枝の除去にとどめれば十分機能します。

-

寒波対策だけは事前準備が必要で、鉢なら移動、露地なら寒冷紗や不織布、防風の工夫で被害を抑えられます。

イチジクを楽に育てるコツ

-

花粉媒介を必要としない品種が多く、剪定で結果位置を作れば安定しやすい果樹です。

-

夏の摘芯で枝数と実数のバランスを取り、徒長枝・交差枝を外すだけでも収穫に直結します。

-

鳥害対策は色づき前からのネット掛けが有効で、果実袋の併用で虫害も抑制できます。

「ほったらかし」に見せる最低限のルーティン

-

週数回の見回りで葉裏を確認し、アブラムシやハダニは初期に物理除去。

-

表土が乾いてから鉢底から流れるまで与える「メリハリ潅水」を徹底し、マルチングで乾燥と地温上昇を抑えます。

-

果実が色づく前に鳥獣ネット(目合い15〜20mm程度)を設置し、吊り下げ式の視覚忌避資材を併用すると被害が減ります。

以上を踏まえると、限られた時間で収穫体験を目指す場合は、ブラックベリーやキンカン、イチジクのいずれかを鉢で導入し、剪定と潅水、ネット掛けだけに作業を集約する進め方が現実的です。

家庭菜園の7月に植える果物の選び方

・7月にプランターでフルーツを植える活用術

・今から植える野菜 7月に種まきできる野菜は?

・7月に植える野菜苗の選び方

・年間カレンダーで時期管理

・家庭菜園 7月に植える 果物のまとめ

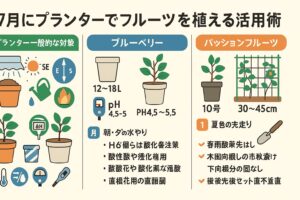

7月にプランターでフルーツを植える活用術

プランターは用土・水分・日照を細かく調整でき、真夏の立ち上げでも失敗を抑えやすい手段です。地表温度が40℃を超える日でも、鉢壁の遮熱・用土の含水・夕方の打ち水を組み合わせれば根域温度の上昇を緩和できます。具体的には、鉢の外周を直射から守る位置取り(東~南東向きで午前日照中心)と、30~40%程度の遮光資材を活着期のみ使用すると、葉焼けと蒸散ストレスを抑えられます。

ブルーベリーは深型12~18L以上を基準に、ピートモス主体の酸性用土(pH4.5~5.5)で植え付けます。pHは色度計試薬や簡易メーターで確認し、アルカリ寄りなら硫黄華や酸性肥料で徐々に調整します。2品種以上を近接配置して受粉を促すと結実率が上がります。潅水は朝夕の2回を基本に、猛暑日は用土表層2~3cmが乾いたら追加で与えます。

イチジクは根の伸長が旺盛なため、初めから10号(約30cm)以上の鉢でスタートし、支柱で風倒を防ぎます。用土は赤玉中粒:軽石:腐葉土=5:3:2など、通気と保水が両立する配合が扱いやすいです。7月は夏剪定で徒長枝を整え、樹冠内の通風を確保して灰色かびなどのリスクを下げます。

パッションフルーツは長方形プランターでも栽培可能ですが、棚・フェンス・ベランダ手すりなどに誘引する前提で導線と株間(30~45cm目安)を確保します。着果を安定させるには、午前中に花粉を移す人工授粉を併用すると着果率が上がります。定植直後は根鉢を崩しすぎず、活着後に緩効性肥料を少量追肥します。

用土・鉢・灌水の基準

用土は「団粒性」「多孔性」「pH・EC管理」の3点で考えると設計しやすくなります。ベリー類は保水寄り(ピートモス高比率+パーライト少量)、イチジク・柑橘は排水寄り(軽石や粗目赤玉を多め)に配合します。目安として、飽和含水後に自由水が抜けた時点で容積含水率40~55%、大孔隙(>300μm)割合20~30%程度を狙うと根腐れを避けつつ乾きも早過ぎません。

鉢は側面に熱がこもりにくい厚肉樹脂・素焼き・不織布ポットが扱いやすく、底面の開口は合計で底面積の5~10%を確保すると排水が安定します。年1回の鉢増し(1~2号アップ)か、同サイズで1/3~1/2の根鉢更新を計画してください。緩効性肥料は窒素換算で1~2g/Lを上限にし、活着後の追肥で生育を乗せます。ブルーベリーはEC0.5~1.0 mS/cmの低塩類域が無難で、イチジクはEC1.0~1.5 mS/cmまで許容されやすい傾向があります。

灌水は朝夕が基本です。猛暑日は夕方に加えて、周囲の舗装や鉢外周へ打ち水を行うと鉢表面温度が下がり、夜間の呼吸負担が軽減されます。潅水量は「鉢底から流出が始まるまで」を目安にし、毎回しっかり洗い流すことで塩類集積を防げます。pH管理の重要性については、農林水産省が土壌pHの適正域と作物生育の関係を一次資料で提示しています(出典:農林水産省「土壌診断の方法」https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/ktuti6.pdf)。

今から植える野菜 7月に種まきできる野菜は?

7月は秋どりを見据えた葉菜・豆類の直まきが進めやすい時期です。地温が高いほど発芽は早まる一方で、表層乾燥と高温障害のリスクが上がります。寒冷紗(遮光率30~45%)で強光を和らげ、黒マルチで地温と水分を安定させると出芽がそろいやすくなります。灌水は夕方または早朝に「覆土がしっとりする量」を継続し、出芽後は過湿を避けるため朝潅水に切り替えます。初期害虫は発生速度が速いので、防虫ネット(1mm目合い)で物理防除を先回りすると薬剤に頼らず管理できます。

下表は、7月開始を前提としたおおまかな栽培スケジュールです。地域や品種で前後しますが、播種~収穫のリードタイムを見積もる目安になります。

| 野菜 | 種まき時期の目安 | 収穫時期の目安 | 栽培の要点 |

|---|---|---|---|

| 小松菜 | 7月〜9月 | 8月〜10月 | 筋まきで間引きながら育成、乾燥と高温対策に寒冷紗 |

| チンゲン菜 | 7月〜9月 | 約50日前後 | 点まきで草姿を確保、害虫初期防除がカギ |

| 夏キャベツ | 7月播種育苗 | 秋〜初冬 | 育苗中は高温ストレス回避、結球期の水分管理 |

| 葉ネギ | 7月〜 | およそ2〜3か月 | 条まきで密植可、切り取り収穫で再生 |

| ササゲ | 7月上旬まで | 開花後約2週間 | 高温に強い、支柱・摘芯で莢を充実 |

「今から植える野菜の簡単な始め方」は、育苗設備を使わない直まきを前提に、初期の遮光・潅水・防虫ネットの三点セットを徹底するだけで難度が下がります。発芽温度域は小松菜・チンゲン菜で15~30℃と幅広い一方、結球型の夏キャベツは高温過多で徒長しやすいため、涼しい半日陰での育苗や朝夕の潅水調整で徒長を抑えます。ササゲは高温適性が高く、摘芯で側枝を増やすと開花数が増え、収量が安定します。

7月に植える野菜苗の選び方

良い苗を選べば、活着と初速が大きく変わります。基本は「がっしり・色つや良好・根鉢健全」。節間が詰まり、葉色が均一な株は光環境と栄養状態が整っているサインです。ウイルスや細菌病の疑いがあるモザイク斑、葉脈透化、黒褐色の病斑が見られる苗は避けます。根鉢は白根が鉢周囲に均一に回り、黒ずみや嫌気臭がないことを確認してください。接ぎ木苗は癒合部のひび割れ・屈曲・芽吹き(台芽)に要注意です。

購入後は、輸送ストレスを考慮して直射を避けた半日陰で一晩養生し、翌朝に植え付けると定着率が上がります。植え穴は根鉢より一回り大きく、活着期は緩効性肥料を控え、根が動き始めるタイミングで追肥へ切り替えます。植え痛みを避けるため、植え付け直後の潅水は鉢底から流下する量を確実に与え、以降は「表土が乾いてからたっぷり」を守ると根が健全に伸びます。

| チェック項目 | 良い苗の目安 |

|---|---|

| 茎の太さ | 同種の標準より太めで節間が詰まる |

| 葉の状態 | 病斑なし・色むら少・下葉が健全 |

| 根の回り | 白根が均一に回る、黒ずみや腐敗臭がない |

| 活着見込み | 萎れにくい・鉢土の乾湿リズムが安定 |

上のチェック項目に加え、株全体のバランス(地上部と根量の釣り合い)や硬化(屋外環境への慣らし)ができているかも確認すると、暑さの立ち上がりでのトラブルを減らせます。購入時は午前中の涼しい時間帯を選び、持ち帰りは直射・車内高温を避けることも定着率の向上につながります。

年間カレンダーで時期管理

季節のリズムに合わせて作業を割り振ると、無理のない管理で失敗が減ります。ここでは7月スタートを前提に、代表的な果樹(ブルーベリー・イチジク・パッションフルーツ)の一年を鳥瞰します。各月の狙いは「その時期に起こりやすい生理現象を味方につけること」です。例えば真夏は蒸散が高まり根域温度も上がるため、潅水と遮光でストレスを抑えつつ光合成を確保します。秋は養分転流と花芽分化を意識した施肥と剪定、冬は休眠を利用した更新作業、春は新梢生育と開花・受粉の下支え、といった考え方で手順を整理すると、判断がぶれにくくなります。

| 月 | ブルーベリー | イチジク | パッションフルーツ |

|---|---|---|---|

| 7〜8月 | 鉢増し・朝夕潅水・鳥害対策 | 活着・夏剪定・潅水と病害チェック | 定植(上旬まで)・棚設置・誘引 |

| 9〜10月 | 収穫と剪定の準備・追肥 | 秋果収穫・剪定と整枝 | 着果管理・追肥・防風 |

| 11〜1月 | 落葉期の剪定・植え替え計画 | 冬剪定・防寒・鉢の位置調整 | 低温回避・室内取り込み(必要に応じ) |

| 2〜4月 | 開花準備・緩効性肥料 | 春芽出し・元肥・支柱見直し | 新梢伸長・棚整理・追肥 |

| 5〜6月 | 結実・鳥害対策・灌水強化 | 新梢管理・病害虫の初期防除 | 開花・受粉・整枝 |

上の見取り図を出発点に、住んでいる地域の気温・降水・風の傾向に合わせて前後1〜4週間程度を微調整してください。特に猛暑日や強風日が多い地域では、7〜8月の遮光・潅水・防風の比重を高め、逆に冷涼地では春作業の立ち上がりを遅らせると無理がありません。平年の気温・降水は公式データで把握しておくと計画が立てやすくなります(出典:気象庁 過去の気象データ検索 https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/)。

加えて、各時期の着眼点を押さえると精度が上がります。夏は根域温度の上昇を避けるため鉢外周の遮熱と朝夕の潅水をセットにし、秋は来季の花芽分化を意識して過度の窒素施肥を控えます。冬は落葉・休眠を利用して剪定や植え替えのダメージを最小化し、春は新梢の本数と配置を早めに整えて、風通しと光環境を確保します。こうした「季節ごとの目的」を明確にしておくと、日々の作業が収穫にどうつながるかが見通しやすくなります。

家庭菜園 7月に植える 果物のまとめ

-

7月は高温対策と日よけで活着を助けることが大切

-

ブルーベリーは酸性用土と複数品種で収量を伸ばす

-

イチジクは鉢増しと夏剪定で秋果を狙いやすい

-

パッションフルーツは早期定植と棚づくりが鍵になる

-

7月のプランターは朝夕の灌水と排水確保が要点

-

ほったらかし志向でも最低限の剪定は欠かせない

-

小松菜やチンゲン菜は直まきで秋どりがしやすい

-

7月の野菜苗は節間が詰まった健苗を選びたい

-

追肥は緩効性を控えめに開花前後で切り替える

-

害虫は防虫ネットと早期発見で被害を抑えられる

-

年間カレンダーで作業の平準化と抜け防止を図る

-

受粉が必要な果樹は品種の相性を事前に確認する

-

鳥害対策は色づき前からネットで予防しておく

-

水やりは表土乾燥後に鉢底抜ける量を与える

-

家庭菜園 7月に植える 果物は無理なく選定する

最後までお読みいただきありがとうございます。