この記事にはプロモーションが含まれています。

9月は、プランターで家庭菜園を始める人が増える季節です。残暑が落ち着き、9月の秋植え野菜が育ちやすくなる今は、初心者でも取り組みやすい作型を押さえておきたいところです。限られたスペースでも、プランター栽培なら管理しやすく、秋野菜の苗を活用すれば失敗のリスクを抑えられます。この記事では、秋冬向けの野菜を長く収穫するための基本と実践を整理し、9月にプランターで育てる野菜は何か、秋まき野菜はどれか、9月から10月に植える野菜は何かを具体例とともに解説します。さらに、手間をかけにくい方に向けて、ほったらかしに近い管理でも育てやすい種類も紹介します。

-

9月にプランターで始めやすい野菜と栽培条件

-

苗と種の使い分けや用土とプランター選び

-

秋冬まで収穫を続ける管理と病害虫対策

-

失敗を防ぐ天候対応と連作回避の考え方

家庭菜園 9月に植える 野菜 プランターの基本

-

9月 初心者に向く栽培ポイント

-

9月 プランター選びと土づくり

-

秋野菜 苗の選び方と管理

-

野菜 秋冬の連作対策と輪作

-

9月 秋植え野菜の管理注意

9月 初心者に向く栽培ポイント

9月は朝夕が涼しくなり、害虫の活動も夏より穏やかになります。発芽・生育の適温が15〜25℃前後に収まる葉ものや根ものが中心で、ベランダでも管理しやすい時期です。まずは栽培期間が短く、発芽がそろいやすい品目から始めると、管理のリズムをつかみやすくなります。代表的な入門品目は、ルッコラ、ほうれん草、ラディッシュ、小カブです。いずれも筋まき・条まきで株間を段階的に広げていけば、品質と収量のバランスが安定します。なお、ほうれん草の発芽・生育適温は15〜20℃とされ、25℃以上で生育が鈍るという自治体の技術資料があります(出典:栃木県「ほうれんそう(高冷地)」 https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kikoguide/documents/20240606102354.pdf)。

栽培をスムーズにする初期管理

発芽期は用土表面が乾きすぎないよう、朝にたっぷり、日中高温時は乾き具合を見て霧状で補水します。発芽後は過湿を避け、鉢底から流れるまでの灌水→しっかり乾燥のメリハリが根張りを促します。葉が触れ合い始めたら間引きを行い、最終株間は葉もの5〜6cm、小カブ6〜7cmが目安です。外葉から収穫できる品目(ルッコラなど)は、若い中心葉を残して摘み取りにすると、2か月前後の長期収穫が可能になります。

天候変動への備え

強雨・強風の予報がある日は、屋外でも壁際や軒下に移動させ、可能なら不織布で軽く被覆します。日差しが強い日中は、遮光率20〜30%程度の寒冷紗で一時的に日よけを行うと、徒長や葉焼けの抑制に役立ちます。気温が高めに推移する年は、夕方〜夜間の涼しい時間帯に換気を行い、過湿と高温の同時発生を避けます。

初心者向け4品目の栽培要点(プランター栽培)

| 品目 | 種まき方法・深さ | 条間・最終株間 | 発芽の目安 | 収穫の目安 | 推奨プランター |

|---|---|---|---|---|---|

| ルッコラ | 筋まき・5〜10mm | 条間10〜15cm・株間5〜6cm | 3〜7日 | 草丈15cmで随時収穫(約4〜6週) | 深さ20cm前後・標準 |

| ほうれん草 | 条まき・5〜10mm | 条間10〜15cm・株間5〜6cm | 3〜5日 | 草丈20〜25cmで収穫(約4〜6週) | 深さ20cm前後・標準 |

| ラディッシュ | 2条まき・約10mm | 条間10cm・株間4〜5cm | 3〜5日 | 根径2cmで収穫(約3〜4週) | 深さ20cm前後・標準 |

| 小カブ | 条まき・約10mm | 条間10〜15cm・株間6〜8cm | 3〜6日 | 根径4〜5cmで収穫(約7〜10週) | 深さ20cm前後・標準 |

※日数は気温・日照・品種で変動します。間引きは「やや過密→段階拡大」の順で行うと、初期の蒸散調整と雑草抑制に有効です。

9月 プランター選びと土づくり

プランターは「深さ」と「容量」が収量を左右します。葉もの(ほうれん草、ルッコラ、ミズナ、コマツナなど)は深さ20cm前後の標準サイズで十分ですが、根もの(ダイコン、じゃがいもなど)は30cm以上の深型を選ぶと、根の伸長と肥大がスムーズになります。横幅があると2条まきが可能になり、同じ面積でも生育ムラが減って収量が安定します。容量の目安は、葉もの10L級で密植小株どり、根ものは20〜25L級以上で1〜2株が扱いやすい基準です。

排水・通気とpH管理

鉢底にはネット入りの鉢底石を薄く敷き、排水性を確保します。用土は市販の野菜用培養土を使うと元肥が均一に配合されており、初期生育が安定します。ほうれん草は酸性土壌を嫌うため、pH6.3〜7.0程度が目安です。既存土が酸性寄りの場合は、規格表示に従って苦土石灰を少量ずつ混和し、播種の7〜10日前に馴染ませます(容器栽培では入れ過ぎによる塩類集積に注意が必要です)。

追肥設計と施肥位置

追肥は、液体肥料なら10〜14日に1回の希釈施用、緩効性粒状肥料なら1か月おきが目安です。肥料焼けを避けるため、株元直下ではなくプランターの縁に沿って帯状に施し、水やりで養分を根圏へ誘導します。葉色が抜ける、葉が小さいなどのサインは窒素不足の可能性があり、いっぽう徒長や軟弱徒長は過多の兆候です。葉厚や色合い、節間の伸びを観察しながら微調整します。

用土リフレッシュとマルチング

再利用土は、根残渣の除去とふるい掛けで通気を回復させ、完熟たい肥やバーミキュライトを10〜20%目安で混和すると保水・排水のバランスが整います。表面にピートモスやワラ、バークチップを薄く敷くマルチングは、乾燥と泥はねを抑え、病害抑制にもつながります。夏日が続く日は、日中の地温上昇を抑える副次効果も得られます。

秋野菜 苗の選び方と管理

苗から始める方法は立ち上がりが早く、残暑期のリスクを減らせます。秋野菜の苗は、葉色が濃くツヤがあり、節間が詰まって風で倒れにくいものが基本です。下葉に黄化や病斑がないこと、芯が傷んでいないこと、根鉢に白い新根が見えるが回りすぎて固いマット状になっていないこともチェックポイントです。徒長苗や傷みのある苗は回復に時間がかかり、秋の短い生育期間では不利になります。

定植の基本と活着までのケア

定植は風の弱い夕方が適し、植え穴にたっぷり灌水→苗を置いて周囲を軽く締めます。アブラナ科(白菜・キャベツ・ブロッコリーなど)は、植え付け直後から目合い約0.6mmの防虫ネットでトンネル被覆すると、アオムシやコナガの物理的防除に効果的です。レタス類はクラウン(株元)を埋めない浅植えが基本で、深植えは腐敗や生育停滞の原因になります。活着までは乾燥を避け、表土が乾いたら朝にたっぷり与えます。

日照・風通しと温度管理

苗は日照と風通しの良い場所で育て、夜間の低温が強まる時期は簡易トンネルや不織布で保温します。日中の過昇温を避けるため、被覆は両端を開けて換気し、28〜30℃を超えそうな日は開放して熱だまりを防ぎます。台風接近時は支柱でネットを補強し、プランターは転倒防止のため壁際へ移動します。

収穫と追肥のリズム

アブラナ科は生育初期に根を張らせることが後半の結球や花蕾肥大の鍵となります。定植2週間後をめどに少量の追肥、その後は葉色と生育段階に応じて10〜14日間隔で追加します。ブロッコリーは頂花蕾収穫後も側花蕾が長く続くため、継続的な軽い追肥で回転を高められます。リーフレタスやサニーレタスは外葉かき取りで更新を繰り返し、株の中心を守ることで収穫期間を延ばせます。被覆資材(寒冷紗・不織布)は、日焼け・乾燥・害虫の一括対策として有効で、季節の端境期の温度ストレス緩和にも役立ちます。

野菜 秋冬の連作対策と輪作

同じ科の野菜を続けて栽培すると、特定の養分だけが減りやすく、同じ病原菌や害虫が土中で増えやすくなります。これが連作障害で、典型的には生育停滞、根の褐変、葉の黄化、結球不良・肥大不良などとして現れます。家庭菜園でも科のローテーションを意識するだけでリスクを大きく下げられます。アブラナ科(ルッコラ、ラディッシュ、カブ、ミズナ、キャベツ、ブロッコリー)、ヒガンバナ科(にんにく、わけぎ)、ナス科(じゃがいも)、アカザ科(ほうれん草)といった分類を手元のメモにまとめ、前作と同じ科を避けるだけでも健全性を保ちやすくなります。プランターの場合、栽培の都度に土を入れ替える、あるいは古い土を再生材でリフレッシュする判断も理にかなっています。

輪作は、作物が必要とする養分の偏りをならし、特定病害虫の増殖サイクルを断つうえで有効です。例えば、根菜の後に葉菜、葉菜の後に豆類を組み合わせると、根圏の微生物相が多様化して土壌のバランスが整いやすくなります。小面積・少数プランターでも、科を替える、鉢を替える、土を替えるの三つの方策を使い分けると、実用的な輪作体系を維持できます。

下の早見表は、家庭菜園で扱いやすい主要科と、プランター栽培で目安としたい「同じ科を空ける期間」の一例です。日照や温度、用土の質で必要な期間は前後しますが、無理のない範囲での実践が継続の鍵になります。

| 科(例) | 代表的な秋冬の品目 | 次回同科を避けたい目安期間 | 代替の組み合わせ例 |

|---|---|---|---|

| アブラナ科 | ルッコラ、ラディッシュ、カブ、ミズナ、キャベツ、ブロッコリー | 2年以上 | ヒガンバナ科、マメ科、アカザ科 |

| ヒガンバナ科 | にんにく、わけぎ | 3年以上 | アブラナ科、マメ科、キク科 |

| ナス科 | じゃがいも | 3年以上 | アブラナ科、マメ科 |

| アカザ科 | ほうれん草 | 2年以上 | マメ科、キク科、ヒガンバナ科 |

プランターで輪作するときは、以下の点を押さえると効果が安定します。

-

根残渣をていねいに除去し、用土をふるって通気性を回復します

-

再生する場合は、完熟たい肥やバーミキュライトなどを全量の10〜20%目安で混和し、物理性を整えます

-

pHは品目により適正が異なります。ほうれん草は酸性を嫌うため、おおむねpH6.3〜7.0が目安です。苦土石灰の投入は入れすぎによる塩類集積に注意し、播種7〜10日前に少量から調整します

-

夏季に時間が取れる場合は太陽熱消毒(透明フィルムで密閉して高温処理)で土壌消毒を行う方法もあります。容器の断熱性や日照によりますが、真夏で4週間前後の処理が一つの目安です

スペースが限られて輪作が難しい場合は、思い切って「同じ科は栽培ごとに用土を入れ替える」と割り切るのも現実的です。コストはかかりますが、病害虫の持ち込みや栄養バランスの偏りをリセットでき、初心者でも安定した結果を得やすくなります。

9月 秋植え野菜の管理注意

9月は秋雨前線の長雨や台風の接近が重なり、多湿と強風のストレスが増えがちです。強い雨が予想されるときは、室内や軒下へ一時退避し、屋外設置の場合はプランター同士を結束して転倒・飛散を防ぎます。支柱・ネットは結束バンドやクリップで固定点を増やし、風上側の面積を小さくして受風面積を抑えます。残暑が続く地域では、朝夕に水やりして日中の高温時間帯は控え、用土表面の乾燥と過湿の両極端を避けることが根の健全化につながります。

病害は過湿と風通し不足で拡大しやすく、うどんこ病、炭疽病、灰色かび病などが代表的です。株元の込み合いを解消し、泥はね軽減のため表層を薄くマルチングして一次感染を減らします。上位葉だけでなく葉裏を定期的に点検し、アブラムシやヨトウムシ、コナガ幼虫などの初期発見に努めます。被害葉は早めに除去してごみ袋で密閉廃棄し、処理後は手や器具を洗浄して二次感染を防ぎます。防虫ネットは目合い約0.6mm前後が目安で、定植直後から裾を密閉することで侵入を大幅に抑制できます。

水管理は「量」より「タイミング」が成果を左右します。発芽期は用土表面が乾かないよう細やかに保水し、活着後は鉢底から流れ出るまでの十分灌水と乾きのメリハリをつけると、根が深く張り徒長を抑えられます。気温が高い日は夕方以降に与えると、夜間に吸水・代謝が進みやすく、日中の蒸散ストレスを軽減できます。いっぽう低温日に遅い時間の灌水は過湿や低温ストレスを招くため、午前中に切り替える判断が無難です。

追肥は、液肥なら10〜14日に1回の希釈施用、緩効性肥料なら1か月おきを基準に、葉色と生育スピードを観察して調整します。肥料焼けを避けるため、株元直下ではなくプランター縁に沿わせて帯状に置き、水やりで養分を根域へ誘導します。葉が薄く小さい、全体が淡色になるなどのサインは不足の可能性、節間が伸びすぎる・倒れやすいなどは過多の兆候です。天候要因(低照度・低温)とも見分けにくいため、急な増量ではなく小刻みな補正が安全です。

最後に、台風前後のルーティンを決めておくと損傷を最小限に抑えられます。前日は支柱とネットの増し締め、プランターの集約と転倒防止の結束、可能なら屋内退避。当日は被覆資材のバタつきを減らすため端部を固定し、通過後は折損部や泥はねを洗い流して病原の付着を抑えます。傷んだ葉は速やかに整理し、必要に応じて用土表面を入れ替えることで、後の病害リスクを低減できます。

家庭菜園 9月に植える 野菜 プランター実践

-

9月にプランターで育てる野菜は?

-

秋まき野菜は?育てやすさ

-

9月から10月に植える野菜は?

-

ほったらかしで育つ秋野菜

-

家庭菜園 9月に植える 野菜 プランターまとめ

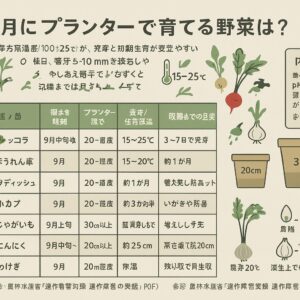

9月にプランターで育てる野菜は?

9月は昼夜の気温差が徐々に広がり、発芽と初期生育が安定しやすい時期です。特に発芽・生育適温が15〜25℃に入る葉ものや根ものは、失敗が少なく効率よく収穫サイクルを回せます。短期で結果が見える葉もの(ルッコラ・ほうれん草・ラディッシュなど)と、中期で達成感のある根もの・球根野菜(小カブ・じゃがいも・にんにく・わけぎ)を組み合わせると、継続的に食卓に届けられます。播種の基本は、好光性の種子(レタス類など)を除き、覆土5〜10mmを目安に均一な深さでまくこと、そして条まきや筋まきで後の間引きがしやすい配置にすることです。水やりは発芽までは用土表面が乾かないように、発芽後は過湿を避けつつ朝を中心に与えます(底面給水トレイの併用は徒長防止に有効です)。

以下は、プランター適性が高い代表種を整理した一覧です。用土は基本的に野菜用培養土で十分ですが、ほうれん草は酸性土を嫌うため、pHが下がりやすい再利用土では苦土石灰で酸度矯正を検討します。一般に多くの野菜はpH5.5〜6.5で安定し、ほうれん草はやや高めを好むとされています(出典:農林水産省「連作障害対策 連作障害の実態」PDF https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/attach/pdf/aki3-13.pdf)。

| 野菜 | 種・苗の目安 | 掛け付け時期 | プランター深さ | 発芽/生育適温 | 収穫までの目安 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ルッコラ | 種 | 9月中旬以降 | 20cm程度 | 15〜25℃/15〜25℃ | 3〜7日で発芽、約1〜2か月 | 害虫避けに防虫ネット |

| ほうれん草 | 種 | 9月 | 20cm程度 | 15〜20℃/15〜20℃ | 約1か月 | 酸性土回避、間引き管理 |

| ラディッシュ | 種 | 9月 | 20cm程度 | 15〜25℃/15〜20℃ | 約1か月 | 過湿・水やり過多に注意 |

| 小カブ | 種 | 9月 | 20cm程度 | 20〜25℃/15〜20℃ | 約2か月半 | こまめな間引きと追肥 |

| じゃがいも | 種いも | 9月上旬〜中旬 | 30cm以上 | 18〜20℃/15〜30℃ | 約3か月 | 増し土・土寄せを徹底 |

| にんにく | 種球(鱗片) | 9月中旬〜下旬 | 20cm以上 | 20〜25℃/18〜20℃ | 約8~9か月 | 深植えしすぎない |

| わけぎ | 種球 | 9月 | 20cm程度 | 15〜20℃/15〜20℃ | 約1か月〜 | 刈り取りで再生収穫 |

表のとおり、葉ものは標準深さ(約20cm)、根ものや塊茎は深型(30cm以上)が目安です。発芽をそろえるには、播種前に用土を十分に湿らせ、播種後は霧吹きまたはジョウロのハス口でやさしく灌水すると種子の移動を防げます。収穫判断はサイズ基準が確実で、ラディッシュは直径2cm前後、小カブは4〜5cm、ほうれん草は草丈20〜25cmが狙い目です。じゃがいもは葉が黄変・枯れ上がったら掘り取り期で、収穫3日前後は灌水を止めると乾きが良く貯蔵性が高まります。にんにくは芽が上向き、底盤が下になるよう5〜6cmの深さに植え、過湿を避けて管理します。わけぎは株元を3〜4cm残して刈り取り、再生した葉を複数回楽しめます。

秋まき野菜は?育てやすさ

秋まきの魅力は、発芽の安定と害虫圧の低さに加え、低温下でじっくり育つことで甘みが乗りやすい点にあります。育てやすさで見るなら、発芽が早く繰り返し収穫できるルッコラやラディッシュが入門向けです。ほうれん草は生育が早い一方、酸性土や過湿に弱く、pH管理と排水性の確保が出来栄えを左右します。小カブは間引きの適期(本葉1〜2枚、3〜4枚、5〜6枚)を逃さないことが形状の整った根部につながり、追肥は即効性の液肥を10〜14日に1回の目安で薄めて施すと肥切れを防げます。

発芽と初期生育を安定させるコツ

播種後の覆土は均一に薄く、鎮圧で土粒と種子を密着させると吸水が安定します。発芽適温帯に収まる9月でも、残暑日は地温が上がり過ぎるため、午前中の早い時間に播種して日中は寒冷紗で軽く遮光すると徒長しにくくなります。ほうれん草は条まきで1cm間隔、出芽後は2〜3cm、最終5〜6cmの株間を目安に段階的に間引くと、葉色と葉厚がそろいます。ラディッシュは本葉展開に合わせて最終株間4〜5cmへ調整し、根が肥大し始めたら水やりをやや控えめにして身割れを避けます。

アブラナ科の防虫と日常管理

アブラナ科(ルッコラ・ラディッシュ・小カブなど)は、アオムシやアブラムシの食害を受けやすいため、発芽直後から防虫ネットで被覆して物理的に侵入を抑えます。隙間ができないよう地際をしっかり固定し、葉がネットに触れ続けないようゆとりを持たせると擦れ傷を防げます。葉色が全体に薄い場合は軽い肥料切れの可能性があり、規定倍率に希釈した液肥を株元から少し離して与えると回復するケースが多いです。葉先の焼けや徒長が見えるときは、濃すぎる施肥や日照不足、過湿を疑い、希釈倍率や灌水頻度、置き場所を見直します。

プランターならではの水と養分の設計

容積が限られるプランターでは、水分と養分の振れ幅が大きくなりがちです。底面からの排水が3〜5秒で滴下に変わる程度の灌水量を心がけ、受け皿の水は放置しないようにします。養分は「薄めをこまめに」が基本方針で、緩効性肥料は月1回を目安に縁側に沿わせて追肥し、集中して株元に置かないことで肥料焼けを避けられます。用土を繰り返し使う場合は、収穫ごとに古根を丁寧に除き、再生材で団粒構造と保肥力を補強すると次作の立ち上がりが安定します。

以上を踏まえると、秋まきは管理の勘所さえ押さえれば短期間で成果を実感しやすい作型と言えます。発芽の安定、適切な間引き、軽い追肥、防虫ネットの早期設置という基本を徹底するだけで、プランターでも十分に品質と収量が伸びていきます。

9月から10月に植える野菜は?

9月から10月は、昼夜の気温差が広がり、発芽適温帯(多くの葉菜・根菜で15〜25℃)を自然に満たしやすい時期です。地域の平年気温の推移を目安に、作物の適温に合う播種・定植タイミングを合わせると失敗が減ります。気象台の平年値を確認して、最低気温が15℃前後を下回り始める頃を秋まきの起点にすると計画が立てやすくなります(出典:気象庁 気象統計情報「平年値」https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php)。

地域別の大まかなタイムライン

-

冷涼地(標高が高い地域・北日本内陸):9月上旬は早くも低温寄り。葉ものは保温資材を用意しつつ9月上中旬に直まき、ラディッシュや小カブは9月中下旬に集中させます

-

中間地(本州の平野部):9月は葉ものの直まきが中心。9月下旬〜10月上旬にラディッシュ・小カブの再播き、にんにくは9月中旬〜10月上旬、秋じゃがは9月上旬〜中旬に開始します

-

暖地(西日本沿岸・南日本):残暑が長引く年は高温障害に注意。葉ものは9月中旬以降のまき下げが安定し、にんにくは9月下旬〜10月中旬、秋じゃがは9月上中旬が目安です

具体的な作付けの組み立て

9月中はルッコラやほうれん草などの葉ものを直まきし、9月下旬〜10月上旬に小カブやラディッシュの再播きで収穫をリレーさせます。にんにくは9月中旬〜10月に鱗片を植え付け、翌年初夏に掘り上げます。じゃがいもは秋植え対応品種(デジマ、ニシユタカ、アンデスレッドなど)を選ぶと栽培が安定します。植え付け時は用土をプランター容量の約半分までにとどめ、茎が伸びるたびに増し土・土寄せを行うと、露出や緑化を防ぎ健全な塊茎が形成されます。

連続収穫を意識した再播きプラン

葉ものの再播きは収穫の空白を作らないための基本戦略です。例えば次のように10〜14日間隔で播種を重ねると、10月〜11月の食卓が切れ目なくなります。

-

9月上旬:ルッコラ(筋まき1cm間隔)

-

9月中旬:ほうれん草(条まき1cm間隔→出芽後2〜3cm、最終5〜6cmへ)

-

9月下旬:ラディッシュ(条間10cm・最終株間4〜5cm)

-

10月上旬:小カブ(条間10〜15cm・段階的に間引き)

台風・残暑への備え

9〜10月は台風や秋雨で多湿・強風にさらされます。プランターはいつでも移動できる配置にし、鉢はベルトやレンガで固定します。残暑日には不織布や寒冷紗で一時的に遮光し、朝夕の水やりで根への熱ストレスを緩和します。受け皿に溜水を残さないこと、葉裏の害虫チェックを習慣化することが、被害の早期発見と拡大抑止につながります。

ほったらかしで育つ秋野菜

手間を抑えたい場合は、低温期に強く、生育が旺盛で再生収穫ができる種類を選ぶと管理が大幅に軽くなります。ルッコラは外葉からの摘み取りで新葉が連続し、短い栽培サイクルで途切れにくい収穫が可能です。明るい窓辺でも育ち、ベランダの日照が不安定な環境でも扱いやすい部類に入ります。わけぎは地上部を数センチ残して刈り取ると再伸長し、2週間に1回程度の軽い追肥で複数回の収穫が見込めます。にんにくは過湿だけ避ければ、基本は水やりと季節の追肥(寒さの本番前後に2〜3回)で安定します。

最低限の点検で済ませるコツ

完全な放任はリスクが高く、短時間の見回りが収穫の安定に直結します。次の3点をルーティン化すると、トラブルの芽を早期に潰せます。

-

葉裏の点検:アブラムシやヨトウムシの初期発見と除去

-

用土の乾湿チェック:指で2〜3cmの深さを触り、乾いていれば朝に十分量の灌水

-

風対策と姿勢の確認:支柱の緩みや倒伏の兆候を見て即時補強

低メンテ品目でも外せない基礎管理

-

水分管理:受け皿の溜水は根腐れの原因になるため、灌水後は必ず捨てます

-

施肥設計:緩効性肥料は月1回を目安にプランター縁に沿わせて置き、葉色が薄いときのみ液肥を薄めに追加

-

病害の予防線:葉が触れ合い過ぎないよう適度な間引きで風通しを確保し、うどんこ病や灰色かび病の発生条件(過湿・停滞空気)を断ちます

要するに、毎日の重い作業は不要でも、数分の点検と軽い手入れを積み重ねることで、ほったらかしに近い運用でも十分な収穫に到達できます。管理の省力化と失敗回避は両立可能であり、選ぶ作物と最小限の習慣づけが成果の鍵となります。

家庭菜園 9月に植える 野菜 プランターまとめ

-

9月は発芽適温に合う葉ものと根ものが育てやすい

-

プランター深さは葉もの20cm根もの30cm以上が基準

-

ルッコラは発芽が早く再生収穫で長く楽しめる

-

ほうれん草は酸性土を避け水はけ良く間引きを徹底

-

ラディッシュは直径二センチ前後で早めに収穫する

-

小カブは段階的な間引きと追肥で丸く太らせる

-

じゃがいもは増し土を繰り返し葉が枯れたら収穫

-

にんにくは深植えしすぎず過湿回避で越冬させる

-

わけぎは刈り取り再生で複数回の収穫がしやすい

-

苗は葉色が濃く締まったものを選び活着を促す

-

防虫ネットでアブラナ科の初期食害を抑制できる

-

台風前は屋内や軒下へ移動し鉢の固定を徹底する

-

連作を避け科を替えるか用土を更新して健全化する

-

播種時期をずらして収穫の空白を作らない工夫をする

-

日々の短時間の見回りで異常の早期発見につなげる

最後までお読みいただきありがとうございます。