この記事にはプロモーションが含まれています。

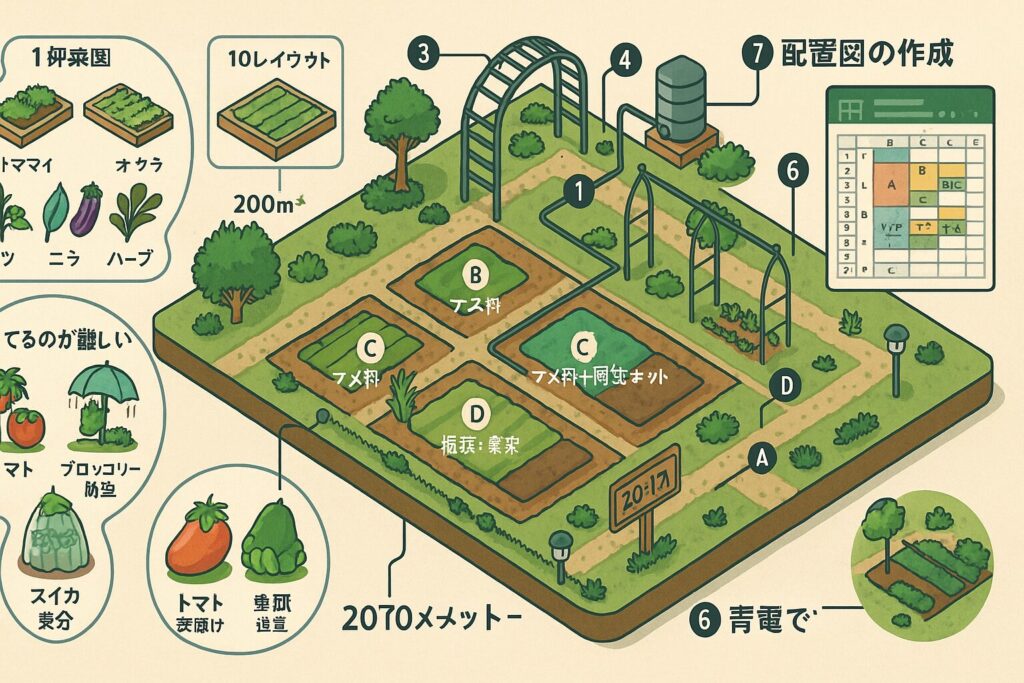

家庭菜園 20坪を検討すると、20坪の庭の広さはどのくらいか、家庭菜園をするには何坪必要かといった基本から、放ったらかしでも育つ野菜や育てるのが難しい野菜まで、さまざまな疑問が浮かびます。まずは全体像をつかむために、一坪菜園のレイアウトや10坪レイアウトの考え方を押さえ、20平米のサブ区画活用も視野に入れつつ、配置図はエクセルで作成して準備を整えましょう。見た目にも配慮するなら、かっこいいとおしゃれを両立する設計が鍵になります。この記事では、計画から作付け、日々のメンテナンスまで、実用性とデザイン性を兼ね備えた進め方を丁寧に解説します。

-

20坪の広さ感と面積ごとの栽培ボリュームが分かる

-

失敗しにくい区画設計とレイアウトの作り方が分かる

-

放任向きと難易度の高い野菜の見極めが分かる

-

エクセルでの配置図作成と運用のコツが分かる

家庭菜園を20坪に広さに 失敗しない基礎知識

・20坪の庭の広さは?

・家庭菜園をするには何坪必要ですか?

・10坪 レイアウトと拡張の考え方

・一坪菜園 レイアウトの基本

・配置図 エクセルで見取り図を作る

20坪の庭の広さは?

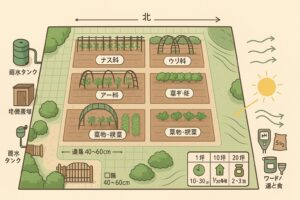

20坪は約66㎡で、一般的な住宅敷地における中規模クラスの菜園面積にあたります。7m×9.5m前後の矩形を想定すると具体的なイメージが湧きやすく、畝幅60〜90cm、通路幅40〜60cmを標準とした場合、通路や資材置き場を含めたロスを差し引いた実作付け面積は全体の65〜75%に収まります。作付け効率を上げるには、通路を必要最小限に抑えつつ、資材や収穫物の搬出経路を妨げない動線を設計することが肝心です。

区画は4ブロックに分けると輪作ローテーションが管理しやすくなります。例えば、北側を背丈の高いナス科(トマト・ナス・ピーマン等)、中央をウリ科(キュウリ・カボチャ・スイカ等)、南側を日射を好むマメ科やトウモロコシ、手前の最南端を葉物・根菜の短期作に割り当てると、日陰の影響を抑えつつ、収穫高のピークがずれ、作業負荷の平準化につながります。

立体利用も有効です。つる性作物(キュウリ・ゴーヤ等)をフェンスやアーチで上方向に誘引すれば、地表面の占有を抑えられます。アーチは通路上に設置すると作業時の頭上クリアランスを確保しやすく、真夏の簡易遮光にも役立ちます。水場・堆肥置き場・道具置き場は出入口付近にまとめ、ホースは最長到達点まで無理なく届く長さ(20〜30mクラスを基準)を確保しておくと往復の手間が大幅に減ります。雨水タンクを導入する場合は転倒防止のため水平で堅固な下地を設け、溢水時の排水経路も先に決めておくと安心です。

地形条件にも目を配ります。緩やかな傾斜地では畝を等高線に沿わせると侵食や流亡が抑えられ、排水の悪い粘土質では高畝(地表から20〜30cm)の採用で根域の酸素供給が改善します。土づくりの初期投入量は、一般的な家庭菜園では完熟堆肥を目安として1㎡あたり2〜5kg程度が目安とされ、pHは多くの野菜でpH6.0〜6.5が育ちやすい範囲とされています。資材は一度に入れすぎず、土壌診断キット等で反応を見ながら段階的に調整すると過剰施用を避けられます。

面積と管理目安の対応を把握しておくと、作業計画が立てやすくなります。以下の表は、区画サイズごとのおおよその栽培ボリュームと管理頻度の感覚値です。

面積と目安の関係(参考表)

| 面積・単位 | おおよその広さ | 目安の栽培ボリューム | 管理負担の目安 |

|---|---|---|---|

| 1坪(約3.3㎡) | 1.8m×1.8m | ミニ区画1〜2種 | 週1回短時間 |

| 10坪(約33㎡) | 4.5m×7.3m | 春夏10〜15株程度 | 週1〜2回 |

| 20平米(約6坪) | 3.6m×5.5m | 小規模ミックス | 週1回 |

| 20坪(約66㎡) | 7m×9.5m | 季節30〜50株+果樹少量 | 週2〜3回 |

これらの目安から、20坪は趣味菜園として余裕のある規模であり、設計と運用次第で管理コストが大きく変わることが見えてきます。日照・風通し・給排水・動線という基本設計を押さえるほど、同じ面積でも作業効率と収量の安定が期待できます。

家庭菜園をするには何坪必要ですか?

必要面積は目標と運用スタイルで大きく変わります。採れたての副菜や薬味を常備したい程度であれば6〜10坪でも十分成立します。一方、主菜に使えるボリュームや保存野菜(イモ類・タマネギ・ニンジン等)も確保したい場合は、20坪前後が現実的なラインになります。家族の人数、確保できる作業時間、立地の気象条件(日照時間・降水・風)、土壌の排水性や保水性といった要因も、適正規模の判断材料です。

限られた面積で効率を上げるには、回転率の高い作物を軸に設計します。具体的には、葉物(ベビーリーフ・ホウレンソウ等)、豆類(エダマメ・インゲン)、実もの(ピーマン・シシトウ)を中心に、栽培期間が長く畝を占有しやすい作物(タマネギ・ジャガイモ・ニンジン等)の作付け割合を季節や需要に合わせて調整します。短期作を畝の端や合間に差し込むリレー栽培を組むと、同一面積でも年間の収穫回数が増え、体感収量が向上します。

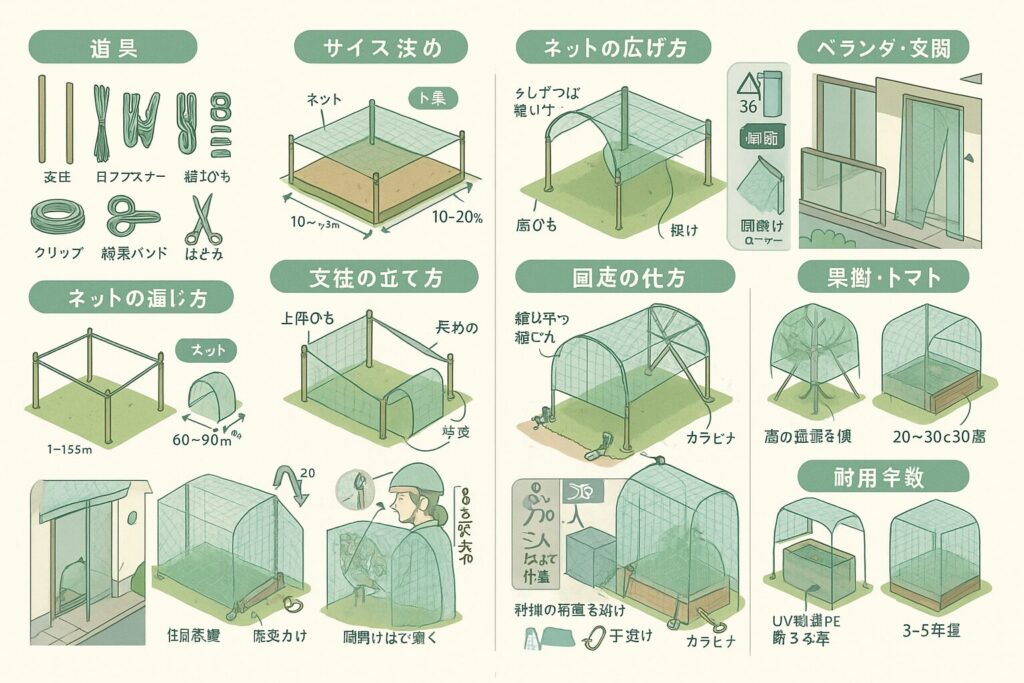

20坪の余裕がある場合は、輪作ブロックを科ごとにまとめて、毎年の移動を簡略化する設計が継続の鍵になります。例えば、A:ナス科、B:ウリ科、C:マメ科+トウモロコシ、D:根菜・葉菜という4分割でスタートし、翌年はA→B→C→Dの順に回すと、連作障害のリスクを抑えながら計画を維持できます。防虫ネットや雨よけ資材は、最初から出入口側の倉庫に集約しておくと、設置・撤収の心理的負担が軽くなります。

作業時間の目安としては、10坪で週1〜2回、20坪で週2〜3回の訪問が一般的な感覚です。猛暑期は灌水や雑草対策が増えるため、朝夕の短時間作業に分割するなど、季節によって運用を柔軟に変えると無理がありません。なお、作型や地域差が大きいため、初年度は「やや余裕を残した作付け計画」でスタートし、消費量や手間の実感に応じて翌年に最適化していく進め方が安全です。

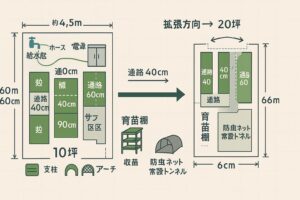

10坪 レイアウトと拡張の考え方

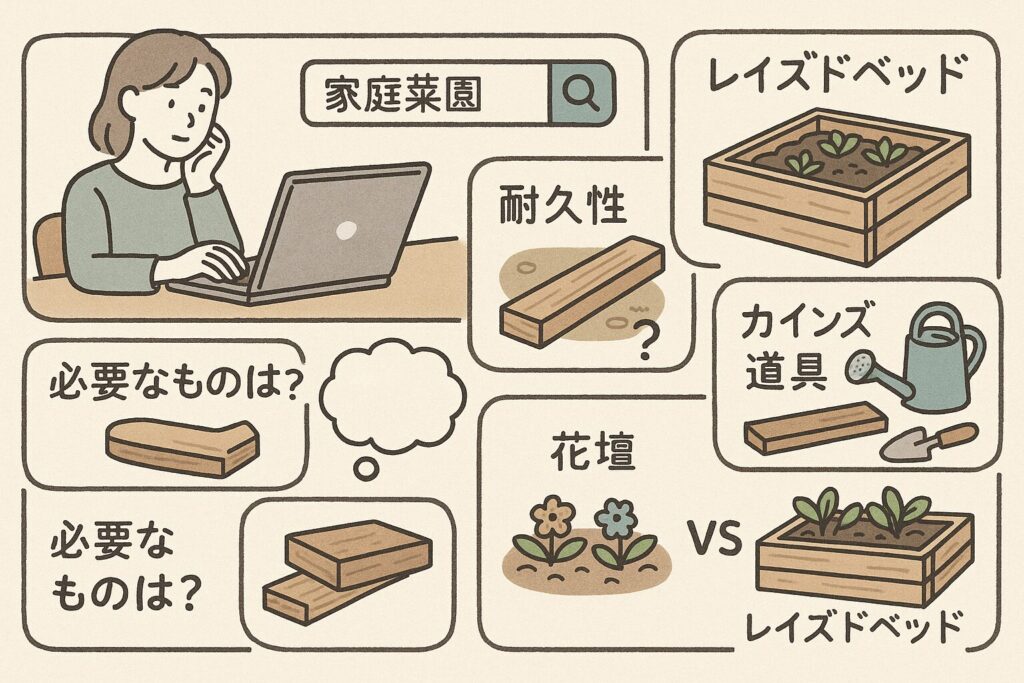

10坪(約33㎡)は、将来の20坪計画の縮図として試運転するのに適した規模です。まずは10坪で動線・水回り・資材配置の癖を把握し、成功した寸法や資材規格をそのまま20坪へスケールアップする戦略が堅実です。はじめから「20坪に拡張しても違和感のない設計基準」を採用すると、後の配置替えや資材の買い直しを最小限に抑えられます。

設計上の基準として、畝幅は60・75・90cmのいずれかに統一し、支柱は共通長さ(例:180cm・210cm・240cm)で揃えます。ネットやマルチも規格を合わせると、拡張後のレイアウト変更時に流用しやすく、コストと作業時間の削減につながります。通路は最狭でも40cmを確保し、収穫コンテナを持って回れる主要動線には60cm以上を割り当てると滞りが減ります。

短期作(ラディッシュ、ベビーリーフ、コマツナ等)を計画的に差し込むと、畝の空白期間を最小化できます。例えば、夏作の空き待ち期間にベビーリーフを2〜3週間単位で回し、撤収後に直ちに次作の定植へ移行する流れを作ると、面積当たりの回転効率が上がります。育苗は小型の棚や簡易トンネルをサブ区画に置き、定植待ち苗のピークを吸収できるようにしておくと、天候のブレに強くなります。

拡張時は、10坪の区画をそのまま20坪の一角に取り込むイメージで、給水と電源(必要に応じて延長コードやポンプ)の起点を中央寄りに再配置します。これによりホースの引き回しが短くなり、散水の時間短縮に直結します。資材保管は屋外用ストッカーを導入し、支柱・ネット・マルチ・防虫資材を縦収納で整理すると、設置と撤収が速くなります。拡張フェーズでは新規に畝を増やすだけでなく、既存畝の長さを延伸する方法も有効で、作業手順や資材寸法をほとんど変えずに規模を拡大できます。

最後に、計画の見える化が運用を支えます。配置図と栽培台帳を一体で管理し、播種日・定植日・収穫期・撤収予定・資材投入量を記録すると、翌年の最適化が加速します。エクセルやスプレッドシートで1セル=10cmの縮尺を設定し、区画・通路・資材置き場を色分けしておくと、現場での判断が迷いにくくなります。以上の点を踏まえると、10坪を実験場として活用し、成功パターンを持ち越す拡張が、20坪運用の安定につながります。

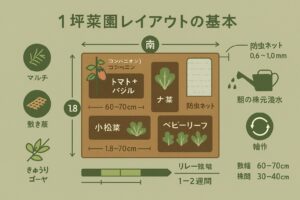

一坪菜園 レイアウトの基本

一坪菜園は3.3㎡の小区画です。四方から手を伸ばせる位置に置き、畝幅は60〜70cm、通路30〜40cmで整えると手入れが容易になります。生育環境が似た品目を寄せ植えし、コンパニオンプランツ(例:トマト+バジル、ナス+ネギ)を活用すると、害虫抑制と生育促進が期待できます。

小区画を最大限に活かすには、日当たりと風通しの確保が鍵になります。畝の向きは東西にすると南側の日照を確保しやすく、背丈が高くなる作物は北側、低めの葉物や根菜は南側に配置すると影の干渉を抑えられます。つる性のキュウリやゴーヤは支柱や簡易トレリスを使って立体化することで、地表面の占有を減らし、管理動線も短縮できます。

施肥や土壌反応(pH)は過不足を避ける運用が向いています。一般に多くの野菜は弱酸性〜中性付近で生育しやすく、過剰な酸度やアルカリ化は養分の吸収障害を引き起こすことがあるため、土壌改良は段階的に行い、投入量の記録を残しておくと次作の調整が容易です(出典:農林水産省 広報誌aff「葉物野菜を上手に育てるヒケツ」https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2301/spe1_04.html)。

収穫の途切れを防ぐには、播種・定植を1〜2週間ずらすリレー栽培を組み込みます。例えば、ミニダイコン→ベビーリーフ→インゲン→コマツナの順に短期作をローテーションすれば、同一畝でも年間の収穫回数を増やせます。小区画でも、葉物の間引き菜やわき芽取りを食べる運用を徹底すると、収量感がぐっと増します。さらに、同じ科の作物を続けない輪作の発想を取り入れ、ナス科・ウリ科・マメ科・根葉菜の順で区画を入れ替えると、連作障害の回避と病害虫リスクの分散につながります。

水やりは朝の涼しい時間帯に地表ではなく株元へ与え、マルチや敷き藁で土の乾燥と泥はねを抑えると、うどんこ病や泥はね由来の病害リスクを抑制しやすくなります。防虫ネットは発芽・定植直後から早めにかけ、必要に応じて裾をピンで固定して侵入を防ぎます。限られた面積だからこそ、予防的な管理を先回りで仕込むことが、後の手間の削減に直結します。

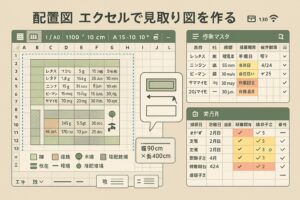

配置図 エクセルで見取り図を作る

エクセルは格子状のレイアウト作成に適しています。1セル=10cmの縮尺でシートを設定し、畝・通路・支柱・果樹・水場・堆肥置き場を色分けして配置します。セルに作物名と定植日、収穫見込み、撤収予定をメモしておくと、輪作の記録台帳としても機能します。

縮尺の取り方は運用目的に合わせて決めます。正確な寸法管理を重視する場合は、ページレイアウトで用紙サイズと余白を固定し、ルーラーを表示してセルの列幅・行高を均等化します。列幅は作業しやすい単位(例:1マス=10cm相当)で統一し、セルに「畝」「通路」などの名前付きスタイルを付けると判別が容易です。より厳密な寸法が必要な箇所は、図形(長方形)のサイズをcm単位で指定してテンプレート化し、畝の複製・回転で配置するとズレを最小化できます。

生育・作業の見える化には、台帳的な列を用意し、播種日、定植日、追肥日、防除予定、収穫開始・終了見込み、撤収予定を管理します。関数と条件付き書式を組み合わせると、今日時点で必要な作業が自動でハイライトされ、現場での判断が速くなります。例として、期日が7日以内の作業を黄色、期日超過を赤で表示するといったルールを設定しておくと、作業の抜け漏れを抑えられます。

エクセル運用のポイント

ブロックごとにシートを分け、年次でコピーして履歴化

条件付き書式で播種期・収穫期を色変化させ見える化

印刷して畑に持参し、作業後にスマホで反映

見取り図シートとは別に「作物マスタ」を1枚用意し、品目名、科、推奨株間・畝間、栽培期間、連作間隔、防虫資材の有無などを一覧化すると、配置検討時に瞬時に参照できます。データの整合性を保つため、作物名の入力はデータの入力規則でプルダウン化し、表記ゆれや誤入力を防ぐと後続の集計や検索がスムーズです。

印刷はA4縦横の両方に対応できるよう、ページ設定で「改ページプレビュー」を使って区画の切れ目がページ境界に来ないように調整します。現場での耐久性を考え、見取り図はモノクロでも識別できるパターン塗り分け(畝=斜線、通路=ドット)にしておくと、雨天や泥汚れでも判別しやすくなります。帰宅後はスマホで撮影したメモや写真を台帳にリンクで貼り付け、実績値(定植日・収穫量・病害の発生など)を追記していくと、翌年の作付け最適化が加速します。

この「見取り図+台帳」方式は、迷いを減らし、作業の抜け漏れを最小化します。

家庭菜園の20坪のレイアウト大全

・庭をかっこいいおしゃれに整える

・20平米を活用した区画設計

・放ったらかしでも育つ野菜は?

・育てるのが難しい野菜は何ですか?

・まとめ:家庭菜園 20坪の始め方

庭をかっこいいおしゃれに整える

機能と造形を同時に満たす設計にすると、見た目のかっこいいとおしゃれを無理なく両立できます。動線は幅60cm前後を基準に、収穫コンテナを持ってすれ違う主要通路は80〜90cmを確保するとストレスが減ります。素材は木と金属に絞って統一し、ウッドは耐候性の高いハードウッド(例:イペ、ウリン)または国産杉の加圧注入材、金属は溶融亜鉛めっきや耐候性鋼で揃えると経年変化が美しくまとまります。通路は防草シートの上に砕石(5〜20mm)やウッドチップを敷き込み、厚さ5〜7cmを維持すると泥はねと雑草発生を抑えられます。

立体栽培のアーチやトレリスは黒やダークグリーンで統一すると、葉や果実の色が引き立ち、雑多な印象を避けられます。支柱やフレームの規格を180・210・240cmで統一しておくと、作物に応じた高さ調整が容易です。畝の縁はコルテン鋼やアルミエッジ(厚み3mm、立ち上がり50〜75mm)で見切ると、土の流亡を防ぎつつ輪郭が締まります。低いベッド(立ち上げ20〜30cm)を採用すれば排水性が改善し、素材の見せ方としても端正に見えます。

水まわりは雨水タンクをシンボルとして据え、ホースは最短動線で各畝に届く長さ(20〜30m級)を確保します。初期雨水の排除(ファーストフラッシュ)やオーバーフローの逃がし先を計画することで、水質と安全性が担保されます(出典:国土交通省「雨水の利用の推進に関するガイドライン」https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/content/001879708.pdf)。散水はドリップチューブを主通路沿いに配し、分岐コックで畝ごとにオンオフできると、手間をかけずに潅水量を調整できます。

植栽の縁取りは、タイムやチャイブ、ローズマリーなどのハーブで統一すると香りと実用を兼ねられます。カラーリングは「葉の緑・花や実のアクセント・資材はダークトーン」に絞ると、視覚情報が整い上質に見えます。夜間はIP65相当のソーラーライト(20〜50ルーメン、色温度2700〜3000K)を1.5〜2.5m間隔で通路のみに点在させると、足元の安全と景観の両方を満たせます。センサー式を混ぜると不要な点灯を抑え、省エネにもつながります。

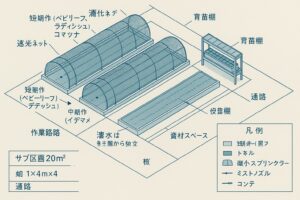

20平米を活用した区画設計

20平米(約6坪)は、主区画20坪を支えるサブ区画として機能させると効果的です。主区画では主力作物を回し、20平米は試作、苗の育成、短期サイクルの葉菜ローテーションに特化します。播種・定植・収穫の時期を主区画と意図的にずらせば、天候不順や病害虫のピークを外しやすく、収穫の谷も小さくなります。

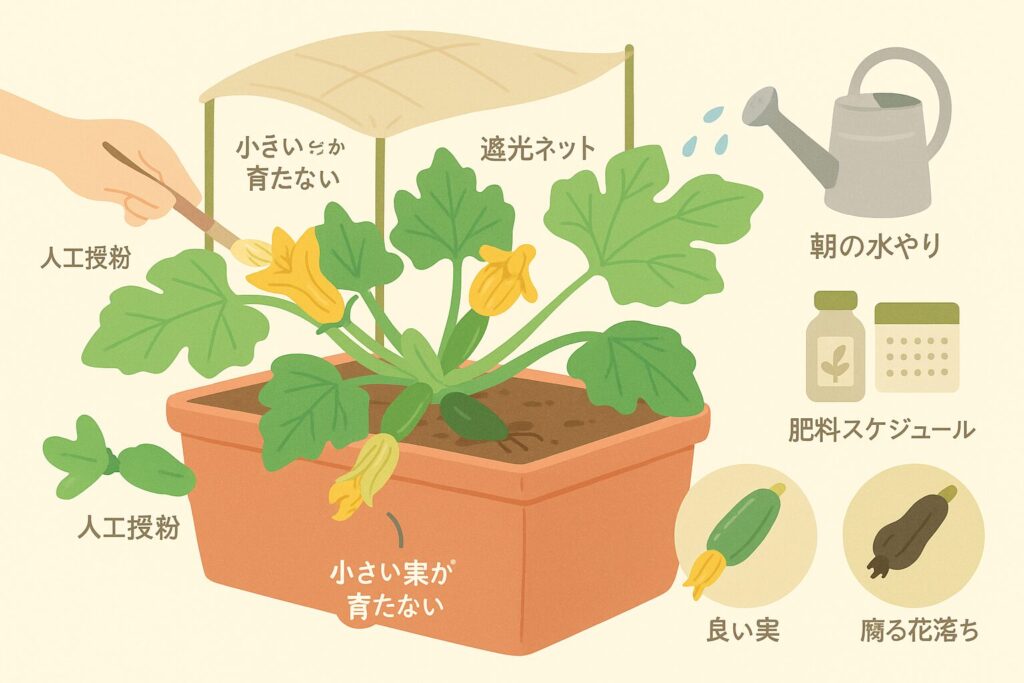

レイアウトは1m×4mの畝を4本(計16㎡)+作業通路と資材スペースという構成が扱いやすいです。可動式トンネル(アーチ間隔60〜90cm、幅90〜120cm)と防虫ネット(目合い0.6〜1.0mm)を常設できる仕様にし、必要に応じて遮光ネットを重ねると、幼苗の活着と高温期の徒長防止に役立ちます。育苗棚は南北に向け、トレイは128穴から72穴へ段階的に鉢上げすると根鉢が締まり、定植後の初期生育が安定します。

運用面では、短期作(ベビーリーフ、ラディッシュ、コマツナ)を2〜3週間間隔でずらし、収穫直後に次作を差し込む回転を徹底します。中期作(エダマメ、インゲン)は品種の早中晩を混ぜて播種時期を2回に分散し、主区画の収穫ピークと重ならないように調整します。定植待ちの苗はトンネル内で2〜7日間の順化期間を設けると、移植ショックを軽減できます。病害が出やすい時期は、サブ区画を検定圃として品種や資材(防虫ネット、マルチ)の組み合わせを試し、翌シーズンの主区画へフィードバックすると、全体の成功率が上がります。

資材はサブ区画側に集約保管し、主区画へは必要分のみ運ぶ運用にすると、設置・撤収の手間が減ります。潅水は主区画の系統と独立させ、ミストや微小スプリンクラーを使い分けると、発芽・育苗・定植後の管理が柔軟になります。結果として主区画の空白期間が縮小し、年間の作型が滑らかに繋がります。

放ったらかしでも育つ野菜は?

「最低限の世話で安定して収穫できること」を基準に選ぶと、日々の負担を抑えられます。乾燥や病害に強く、整枝や摘芯の手数が少ない作物が向いており、代表例はサツマイモ、オクラ、シソ、ニラ、モロヘイヤ、ミント、ローズマリー、チャイブなどです。定植後は有機マルチ(刈草・ワラ)や黒マルチを施し、厚さ5〜10cmの被覆を維持すると、地温と水分が安定し、雑草も抑えられます。

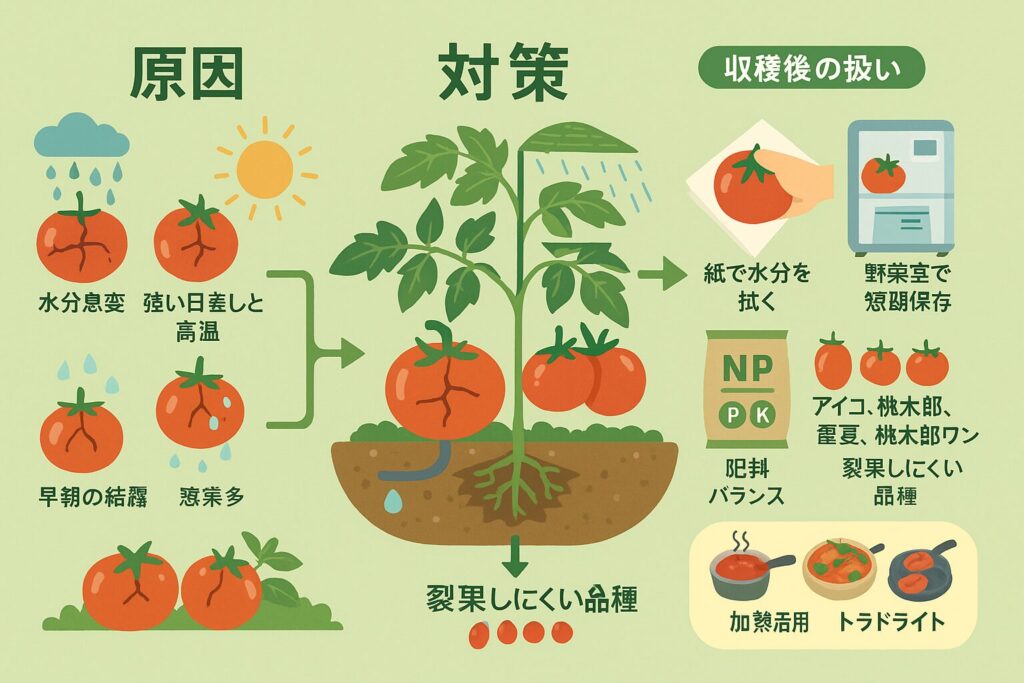

果菜ではピーマンやシシトウが比較的安定し、1株で50〜100果を見込めるケースもあります。トマトは水分コントロールや病害対策の要点が多く、放任栽培では裂果や樹勢の乱れが起きやすいため、ミニトマトを少株で試す程度に留めると失敗が減ります。サツマイモは痩せ地でも育ちやすく、1株あたり0.7〜1.5kg程度の収穫が目安になりやすい一方、つる返しを時々行うと芋の肥大が安定します。ハーブ類は総じて強健ですが、ミントは地下茎で広がりやすいため、鉢や地中根止めを併用すると暴走を防げます。

「放ったらかし」とはいえ完全放置ではなく、初期の除草・マルチ・株元灌水を丁寧に行い、以降は週1回程度の見回りで病害の初期徴候を拾う運用が現実的です。畑全体では刈草や落ち葉で地面を覆うカバーリングを徹底し、泥はね由来の病害を減らします。防虫ネットは定植直後から早期にかけ、裾をピンで密着させるだけでも被害は大きく低減します。作物の組み合わせは、強健種とやや難易度の高い種を交互に配置し、労力の波を平準化すると続けやすくなります。

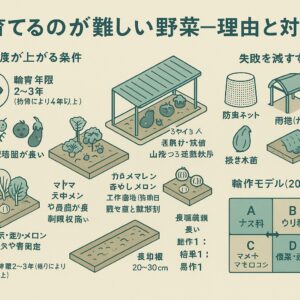

育てるのが難しい野菜は何ですか?

同じ面積でも、作物ごとに要求される管理の精度が異なります。難易度を押し上げる主因は、連作障害への弱さ、病害虫に狙われやすい生理・形態、栽培期間の長期化による畝の占有、そして水分・温度・整枝など管理項目の多さです。以下では代表例を挙げ、理由と対策を整理します。

難易度が上がる代表的な条件

-

連作障害が強い:同じ科の作物を短期間で繰り返すと、土壌病害や線虫が蓄積して生育が衰えます。輪作年限は作物や地域で異なりますが、概ね2〜3年(作物によっては4年以上)のインターバルが目安とされます(出典:農研機構 Agriknowledge「連作障害の原因と対策」https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010171940)。

-

病害虫の格好の標的:アブラナ科はコナガ・アオムシ、ナス科はうどんこ病・青枯病・斑点病、ウリ科はうどんこ病・べと病・ウリハムシなど、科ごとに典型的な被害があります。

-

栽培期間が長い:玉ねぎ・ニンニク・サツマイモなどは畝の占有期間が長く、他作とのリレーが難しくなります。

-

管理項目が多い:トマトの水分コントロールと雨除け、ウリ類の着果調整、ブロッコリーの側枝管理など、手順の抜けが品質劣化に直結します。

代表作物ごとの難所と対策

| 作物(科) | 難しい理由 | 失敗を減らす実践ポイント |

|---|---|---|

| ブロッコリー・カリフラワー(アブラナ科) | コナガ・アオムシなど食害が早期から深刻。高温期は結球不良 | 定植直後から目合い0.6〜1.0mm防虫ネットで全面被覆。暑熱期は遮光20〜30%を一時併用。側枝の収穫は幼花蕾の段階で回転を速める |

| トマト(ナス科) | 雨裂果・病害(疫病・灰色かび)・過湿による根傷み | 雨除け(簡易ハウス・ビニール屋根)とマルチで乾湿差の幅を小さく。1本仕立て+芽かきの基準を統一し、着果後は葉果比を維持 |

| ナス(ナス科) | 高温・乾燥で花落ち、加湿で青枯・半身萎ちょう | 敷き藁+点滴チューブで安定潅水。1株あたり主枝3〜4本の更新剪定を計画的に実施 |

| スイカ・メロン(ウリ科) | 受粉・着果位置の調整、つる管理、裂果リスク | 人工授粉の時間帯統一(晴天日の午前中)。着果数の上限管理、完熟サインのチェックリスト化 |

| 玉ねぎ(ヒガンバナ科) | 占有期間が長く、苗質依存。ベト病・黒斑病 | 健苗定植(鉛筆芯〜割箸太)、風通し確保、窒素過多を避ける。輪作年限を長めに確保 |

失敗を減らす装備・資材の基本セット

-

防虫ネット:定植と同時に被覆できる寸法で常備。裾はU字ピンで密着し、換気は頂部のみで調整します。

-

雨除け資材:トマト・キュウリ・ピーマンの列上に簡易屋根(肩の高さ180〜210cm)を設置し、降雨後の葉濡れ時間を短縮します。

-

接ぎ木苗:土壌病害が出やすいナス科・ウリ科は、耐病性台木の接ぎ木苗を採用すると連作圧を緩和できます。

-

土壌改良と排水:高畝(地表から20〜30cm)+腐植の徐々な積み増し。排水不良地は畝間に浅い側溝を切り、停滞水を回避します。

-

温度管理:盛夏は遮光ネット20〜35%を短期間、晩霜期は不織布をべた掛け。極端な温度・湿度の振れ幅を抑えるだけでも歩留まりが向上します。

20坪での配置・輪作モデル

-

ブロック設計:A=ナス科、B=ウリ科、C=マメ科+トウモロコシ、D=根菜・葉菜の4分割。翌年以降はA→B→C→Dで時計回りに移動。

-

作型の重なり回避:占有の長い玉ねぎはDブロックの一角に固定し、隣接畝は短期作(ラディッシュ・ベビーリーフ)で回転率を上げます。

-

難作偏重の回避:各ブロック内で「難作1:標準1:易作1」の比率を目安にし、週次の手間を平準化します。

作付け計画の現実的な落としどころ

難しい作物に挑戦する価値はありますが、畝全体を難作で埋めると管理が破綻しやすくなります。表のような「難所の見える化」と基本装備の先回り導入をセットにし、難作と放任向き(オクラ・ピーマン・ハーブ類など)を交互配置することで、収量と作業時間のバランスが取りやすくなります。輪作年限は地域や土壌で最適値が異なるため、栽培台帳に発病履歴を記録し、次作のブロック移動や接ぎ木苗の採否を調整していく運用が安全です。

まとめ:家庭菜園 20坪の始め方

-

20坪は約66㎡で余裕あるが設計次第で負担は変わる

-

目的別に面積配分を決め副菜中心なら6〜10坪でも成立

-

区画は4ブロックで輪作し科ごとの移動を簡略化

-

北高南低の配置で日照を最大化し立体栽培を活用

-

通路40〜60cmと畝幅60〜90cmで作業性を最適化

-

10坪で運用を体験し資材規格を統一して拡張する

-

一坪菜園は寄せ植えとリレー栽培で収量感を確保

-

エクセルで配置図と台帳を一体管理し年次更新する

-

雨水タンクやホース動線を最短化して水やりを効率化

-

放任向きはサツマイモやオクラなど強健種を選ぶ

-

難作は防虫ネットや雨除けと接ぎ木苗でリスク低減

-

20平米は試作と短期作に充て全体の回転率を高める

-

マルチとカバーリングで雑草と泥はねを抑えて病害予防

-

コンパニオンプランツで生育を助け害虫圧を下げる

-

家庭菜園 20坪は計画と記録運用が成功の近道です

最後までお読みいただきありがとうございます。