この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園 年間 カレンダーを活用すれば、作物選びや栽培計画に迷うことが少なくなります。本記事では、カレンダー初心者でも取り入れやすい年間の考え方を紹介し、関東を基準とした月ごとの作業の流れや今から植える野菜の選び方までを体系的に解説します。野菜植える時期一覧の見方や、タキイ野菜栽培カレンダー・各社の野菜種まきカレンダーの活用方法、さらにスケジュールアプリを使った管理の工夫についても整理します。加えて、ほったらかしでも育つ野菜や8月に植えてもいい野菜、9月に植えると良い野菜、元が取れる野菜といったよくある疑問にも具体的に答えます。関東以外の地域でも応用できる基準を提示し、今から植える野菜を簡単に選ぶ視点で失敗を避ける方法もまとめました。家庭菜園 年間 カレンダーを参考に、一年を通じて効率的かつ楽しく野菜栽培を進めていきましょう。

-

年間の作付け方針と月別の動きを理解できる

-

カレンダー初心者でも迷わない管理手順が分かる

-

今から植える野菜の現実的な候補が把握できる

-

元が取れる作物選びと収穫時期の目安が分かる

家庭菜園 年間 カレンダーの基本

-

カレンダー初心者の基礎と流れ

-

スケジュールアプリで管理

-

タキイ野菜栽培カレンダーで野菜植える時期一覧

-

関東の野菜種まきカレンダー

-

今から植える野菜は簡単優先

カレンダー初心者の基礎と流れ

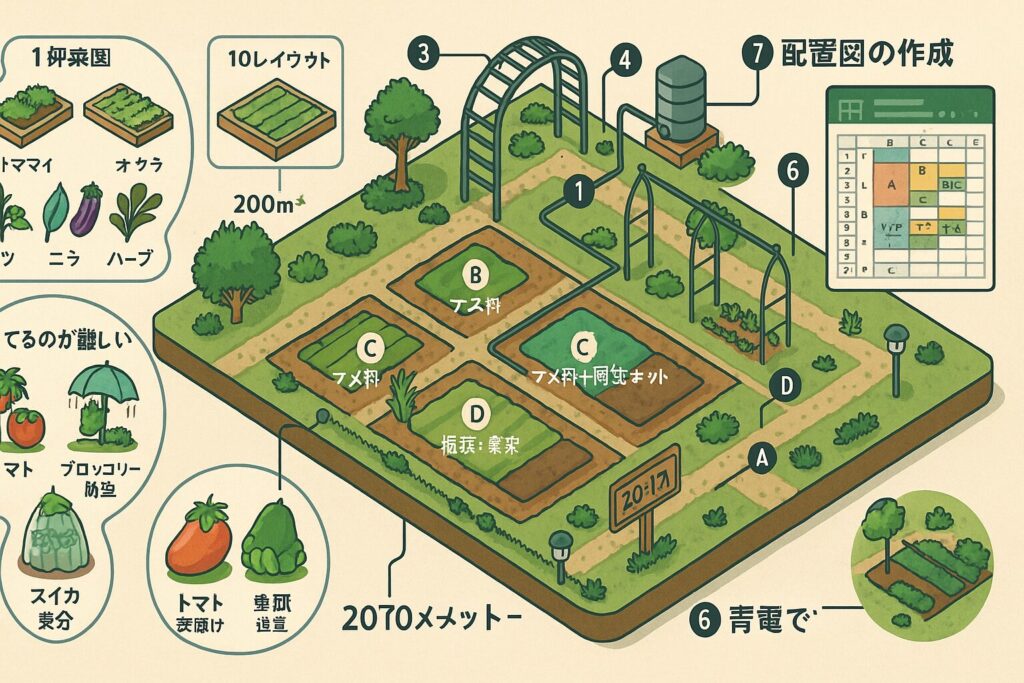

年間計画を精度高く回すには、作物ごとの生育特性と畑(またはプランター)条件を時系列で整合させることが肝心です。軸は次の三点に集約できます。①栽培期間(播種・定植・収穫の各期日と所要日数)、②連作回避(科ローテーション)、③土づくり(物理性・化学性・生物性の調整)です。

まず区画設計です。畑やプランターを「科」単位でゾーニングし、ナス科、ウリ科、アブラナ科、マメ科、ヒガンバナ科、ヒユ科などが同一区画で連続しないように並べます。次に、春・夏・秋・冬の四季に合わせて、各区画に「播種(または苗づくり)→定植→管理→収穫→片づけ→土づくり」の時間軸を割り付けます。春は果菜類の苗定植、夏は整枝・誘引・追肥と収穫、秋は根菜と葉菜の播種と定植、冬は保温と土壌改善という流れが基本です。

地域差の補正も欠かせません。寒地・温暖地・暖地で適期はずれますが、関東平野部は温暖地基準が適用しやすい地域です。実務では各作物ごとに「まきどき」「定植」「収穫目安」を月単位で書き出し、必要資材(防虫ネット、支柱、マルチ、灌水装置)と肥料計画(元肥・追肥の投入時期)を同一カレンダーに重ねます。これにより作業のピークが可視化され、人員や時間のやりくりが容易になります。

さらに精度を上げるために、生育適温と地温を意識します。例として、ジャガイモは生育適温15~20℃、トマトは日中25℃前後・夜間15℃前後、レタスの発芽は地温15~20℃で安定し25℃超で休眠しやすい、といった指標がスケジュール決定の支えになります。これらの目安を年間カレンダーの脚注に記しておくと、天候変動時の判断がぶれにくくなります。

具体的な作成手順(5ステップ)

-

区画を科ごとに色分けし、前年作の履歴を併記する

-

地域の遅霜終日と初霜初日を控え、前後2週間の安全幅を設定する

-

作物ごとの「播種・定植・収穫・片づけ」を月ごとのバーで可視化する

-

元肥・追肥・整枝・病害虫防除・灌水などの管理点をイベント化する

-

作物の生育適温・発芽地温のメモを各バーに付記する

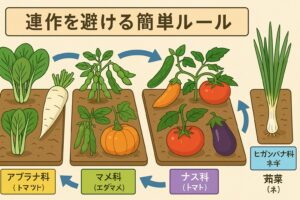

連作を避ける簡単ルール

同じ科の作物を同一区画で連続栽培すると、土壌病害や栄養バランスの偏りが蓄積しやすくなります。基本は「同じ科を連続させない」ことです。最低でも1年、可能なら3~4年の輪作間隔を確保します。輪作の例は、アブラナ科(コマツナ・ダイコン)→マメ科(エダマメ・インゲン)→ウリ科(キュウリ・カボチャ)→ナス科(トマト・ナス)→ヒガンバナ科(ネギ)といったローテーションです。

やむを得ず同区画で作る場合は、接ぎ木苗の利用(例:キュウリにユウガオ台木、スイカにカボチャ台木)や、土壌改良(完熟堆肥の投入、pH調整、太陽熱消毒、透排水性の改善)でリスクを下げます。ネギ類は連作障害が相対的に出にくく、輪作の「緩衝役」として挟み込みやすい作物です。

輪作設計を支えるのが土の三相(固相・液相・気相)のバランスと団粒構造の維持です。畝を毎回掘り返すだけでなく、堆肥や有機質を継続的に補い、毛管孔隙と非毛管孔隙を併存させることで、保水と通気を両立できます。これが病害圧の低下と根張りの安定につながります。

スケジュールアプリで管理

紙の家庭菜園 年間 カレンダーに加えてスケジュールアプリを併用すると、実作業と記録が一体化します。播種・定植・追肥・防除・収穫予測をイベントとして登録し、前日通知を設定すれば、天候で予定をずらした際の履歴も残せます。

実装のコツは、タイトルに「作物名+作業名」を入れ、メモ欄に品種、施肥量(N-P-Kと施用量)、使用資材、当日の最高・最低気温や風向、降水の有無を書き添えることです。写真をイベントに添付すると、病害発生や生育むらの振り返りが容易になります。繰り返し設定を使えば、かん水や追肥の周期管理、薬剤のローテーション間隔の遵守も自動で担保できます。

生育日数を用いた到着管理も有効です。例えば、エダマメは播種後70~85日が収穫帯、スイートコーンは播種後80~95日が標準帯、といったリードタイムをイベントの期日に反映し、前倒し・後ろ倒しを気温に応じて微調整します。こうした「予定→実績→差分」の蓄積が、翌年の精度を底上げします。

タキイ野菜栽培カレンダーで野菜植える時期一覧

各社のタキイ野菜栽培カレンダーや野菜種まきカレンダーは、地域別・品種別の「まきどき」を素早く確認するのに役立ちます。関東基準での代表例を次に整理します(品種特性・年次の気象により前後します)。

| 作物 | まきどきの目安 | 定植時期の目安 | 収穫目安 |

|---|---|---|---|

| ミニトマト(アイコなど) | 4月中旬~5月下旬(種) | 5月中旬(苗) | 7月~9月 |

| 大玉トマト(麗夏など) | 4月中旬~5月下旬(種) | 5月中旬(苗) | 7月~9月 |

| キュウリ | 4月中旬~7月下旬(種) | 5月中旬(苗) | 6月~9月 |

| ナス | 4月中旬~5月下旬(種) | 5月中旬(苗) | 7月~10月 |

| スイートコーン | 4月中旬~5月下旬 | 直まき栽培が基本 | 7月~8月 |

| エダマメ | 4月中旬~5月下旬 | 直まき中心 | 7月~8月 |

| サヤインゲン | 4月中旬~6月下旬 | 直まき中心 | 6月~9月 |

| ジャガイモ(春作) | 2月下旬~3月下旬 | 種いも植え付け | 6月頃 |

| ジャガイモ(秋作・暖地) | 8月下旬~9月下旬 | 種いも植え付け | 11月~12月 |

| ニンジン(夏まき) | 7月上旬~8月下旬 | 直まき | 10月~12月 |

| ダイコン(秋) | 9月上旬~10月中旬 | 直まき | 11月~12月 |

| ホウレンソウ(秋) | 9月中旬~10月下旬 | 直まき | 11月~翌2月 |

| タマネギ(種) | 8月下旬~10月上旬 | 11月の苗植え | 翌年5~6月 |

| ニンニク | 9月上旬~11月上旬 | 片植え | 翌年5~6月 |

一覧は「基準」です。実運用では、前後1~2週間の可動幅を持たせ、発芽地温・生育適温・遅霜の有無を照らし合わせて微修正すると現場適合性が高まります。とくにレタスは地温25℃を超えると休眠傾向が強まり、ニンジンは発芽までの乾燥で失敗が増えるため、播種の時間帯や覆土・保湿資材で対策して適期幅を広げます。

品種特性をメモする

同じ作物でも、早生・中生・晩生や耐病性、抽だちしにくさなど特性が異なります。カレンダーの各作物バーに「品種名+特性」を併記しておくと、年次の気象変動に対して柔軟に手を打てます。

関東の野菜種まきカレンダー

関東は冬の放射冷却による冷え込みと、梅雨~盛夏の高温多湿が組み合わさる地域です。春の果菜は遅霜リスクが消える5月中旬から定植の失敗が減ります。梅雨~真夏は日射と降雨の極端な変化で病害が出やすく、通気・排水・マルチ・雨よけの使い分けが収量の鍵になります。秋は根葉菜の播種適期が集中するため、畝立てと資材調達を前倒しで進めると作業の渋滞を避けられます。

月別の基準的な動きは次の通りです。2月:春ジャガイモの準備と植え付け、遅霜対策の資材準備。3月:ニンジン・レタス・ホウレンソウの春まき、ネギ苗づくり。4~5月:トマト・カボチャ・スイートコーン・エダマメの導入と初期防除。7月:ブロッコリー・キャベツの育苗開始、ニンジン夏まきのスタート。8月:秋ジャガイモ(暖地寄り)とレタス夏まき、タマネギ準備。9月:ダイコン・コマツナ・ホウレンソウ・ニンニクが好機。10月:サヤエンドウ準備、根深ネギの秋まき。11~12月:冬越し栽培の被覆・防風・鳥獣害対策と収穫・保存が中心です。

気候年変動が大きい年は、播種・定植の適期が短縮・拡大することがあります。平年値だけでなく、その年の実測気温・降水の推移を週単位で観察し、作業を小刻みに前倒し・後ろ倒しする柔らかさが、失敗を減らします。

管理の要点(関東の気候前提)

-

排水を優先:梅雨前に畝高を上げ、透排水性を確保する

-

通気を確保:風通しの良い畝間・株間、雨よけや支柱配置の最適化

-

高温期の幼苗保護:寒冷紗や遮光資材で活着を助ける

-

秋の播種集中対策:播種器やコート種子の利用で作業を効率化する

地域差の補正方法

沿岸部や都市部は気温が高め、内陸は放射冷却で冷え込みやすい傾向があります。最寄りの観測地点の「過去の気象データ」(最高・最低気温、降水、日照)を確認し、基準から前後1~2週間を目安に調整すると適合度が上がります。苗の店頭入荷時期も地域適期の実用的なシグナルです。

補正の実務では、①遅霜終日と初霜初日、②地温の立ち上がり、③梅雨入り・明け前後の排水計画、④台風季の防風・倒伏対策を年次データで把握し、年ごとの「ずれ」をカレンダーに反映させます。とくに発芽地温がシビアな作物(レタス、ニンジン、ホウレンソウ)は、寒冷紗や不織布、マルチ、育苗トンネルで「小さな気象」を作り、地域差と年差を吸収します。

今から植える野菜は簡単優先

取り組みやすさを優先すると、短期間で収穫でき、気温の幅に適応しやすい葉物や直まき根菜が有望です。作型の判断は次の三点に集約できます。現在の外気温と発芽適温の近さ、収穫までの日数の短さ、病害虫の発生しにくさです。たとえば9月上旬なら、ダイコン、カブ、コマツナ、ミニチンゲンサイ、気温が下がり始めた頃のホウレンソウ、レタスの秋まきが現実的で、同時にニンニクやタマネギ苗づくりの準備も並行できます。プランター栽培では、用土の均一な湿りと播種深さ、適切な間引きが成功率を大きく左右します。気温の推移は最寄り観測点の実測で確認し、前週との傾向差を見て播種日を±1週間で微調整すると安定します(出典:気象庁 過去の気象データ検索 https://www.data.jma.go.jp/)。

いま始めやすい代表作物と根拠

-

コマツナ・ミニチンゲンサイ:発芽適温は概ね15~25℃帯で、冷涼化に伴って徒長や苦味が出にくくなります。播種から25~35日で収穫に届きやすく、害虫ピークの高温期を外せば防虫ネットのみで管理が簡素化できます。

-

ダイコン・カブ:発芽適温20℃前後、地温15~25℃で揃いが良好です。条間と株間を守れば根形が乱れにくく、ダイコンは60~75日前後、カブは35~45日前後が目安です。初期に過湿を避け、表層が乾き過ぎない範囲で鎮圧と覆土を丁寧に行うと発芽が安定します。

-

レタス(秋まき):発芽は地温15~20℃で安定し、25℃を超える高温下では休眠しやすい特性があります。秋の気温下降局面に合わせ、夕刻~夜間の地温低下時間帯に播種すると成功しやすく、30~45日でベビー、60~75日で結球系が目標になります。

-

ホウレンソウ:冷涼条件で品質が安定し、苦土石灰でpHを中性寄りに整えると生育が揃います。播種後30~45日を一つの目安に、混み合った箇所から間引き収穫を進めると管理が平準化します。

-

ニンニク・タマネギ:ニンニクは地温20℃前後で定植し、過湿を避けて発根を促します。タマネギは8~10月の育苗が基準で、移植適期の苗太り(鉛筆芯程度)を目指します。秋冬の降雨で過湿になりやすい場所は畝高で対応します。

プランター栽培の成功条件

容器では土量が限られるため、保水と排水のバランス、根域温度の安定が鍵になります。容量10~14L程度のプランターに野菜用培養土を満たし、元肥は緩効性を規定量、追肥は時期と量を小刻みに管理します。播種深さは一般に種子径の2~3倍が目安ですが、微細種子(レタスなど)は極薄まきで覆土はごく浅く、鎮圧で密着させます。間引きは本葉2~3枚期から段階的に行い、最終株間を早めに確定すると徒長や蒸れを抑えられます。

病害虫と気象の最小対策

高温多湿期明けの秋は、コナガやアオムシ、アブラムシが残りやすい時期です。防虫ネット(1~1.5mm目)で物理的に侵入を遮断し、株元の風通しを確保します。過湿は立ち枯れや根腐れの誘因となるため、排水孔を確実に機能させ、受け皿の水は滞留させません。乾燥が進む場合はマルチングや敷き藁で表層の水分ロスを抑制します。台風や秋雨前線の通過時は、支柱固定と雨よけ簡易トンネルの一時設置で倒伏と泥はねを予防できます。

はじめての人向け簡易チェックリスト

-

今日の最高・最低気温が発芽適温帯に近いかを確認する

-

直まき可能な葉物・根菜を優先し、果菜は次シーズン計画に回す

-

播種深さ、鎮圧、覆土、間引きの四点を丁寧に行う

-

防虫ネットと水はけの確保で初期リスクを抑える

-

週次で生育と気温の差分を記録し、次回の播種日に反映する

代表作物の目安(プランター基準)

| 作物 | 播種〜収穫目安(日) | 最終株間の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| コマツナ | 25〜35 | 10〜15cm | 条間20cm、段階的に間引き |

| ミニチンゲンサイ | 30〜40 | 15cm | 結球前に外葉を守る |

| カブ(小カブ) | 35〜45 | 15cm | 根の肩出しを避ける |

| ダイコン(短形) | 60〜75 | 25〜30cm | 深鉢で直根の生長を確保 |

| レタス(リーフ) | 30〜45 | 15〜20cm | 高温時は夕刻播きで発芽安定 |

| ホウレンソウ | 30〜45 | 条内で株間5〜8cm | pHを中性寄りに調整 |

播種から定植・収穫までを小さく速く回すことで、季節変化の影響を受けにくくなります。迷う場合は、直まき葉物から着手し、並行して次シーズンの果菜類を計画・準備する流れが無理なく継続できます。

家庭菜園 年間 カレンダーで作付計画

-

ほったらかしでも育つ野菜は?

-

8月に植えてもいい野菜は?

-

9月に植えると良い野菜は?

-

元が取れる野菜は?

-

家庭菜園 年間 カレンダーのまとめ

ほったらかしでも育つ野菜は?

頻繁な管理をしなくても育ちやすい作物はいくつか存在します。ネギ類(葉ネギ・根深ネギ)は連作にも比較的強く、株元に雑草抑えの敷きわらを行い、必要に応じて追肥をすれば長期間収穫が可能です。ジャガイモは種いもを適期に植え付け、過湿を避ける環境を整えるだけで収量を確保しやすく、芽かきや土寄せといった最低限の作業だけで済みます。

ハーブ類のローズマリーやタイムは乾燥に強く、半日以上日が当たる環境を整えれば多年草として数年単位で利用できます。秋冬の葉物ではコマツナやミズナが扱いやすく、播種から30~45日ほどで収穫できるため、短期間で成果を得やすい点が魅力です。

また、エダマメやサヤインゲンは夏の栽培に適し、乾燥管理と収穫のタイミングだけ注意すれば収量が安定します。こうした作物は「ほったらかし」とはいえ最低限の環境調整が必要で、病害虫が多発する時期を避け、生育適温にあった作物を選ぶことが、労力を減らしながら成果を得る近道です。

8月に植えてもいい野菜は?

8月は一年でも特に高温と強い日射が影響する時期で、発芽や苗の活着に注意が必要です。この時期に取り組みやすいのは、ニンジンの夏まき(7月上旬~8月下旬)、キャベツやブロッコリーの育苗と中旬以降の定植、レタスの夏まき、タマネギの種まき準備などです。さらに暖地寄りでは、秋ジャガイモの植え付けを8月下旬から始めることもできます。

ニンジンは特に発芽率が低下しやすいため、発芽までの7~14日間は土壌を乾燥させないよう、毎日潅水や敷きわらで保湿を行うことが大切です。レタスは高温で休眠に入りやすい性質を持つため、夕方以降の涼しい時間帯に播種すると発芽が安定します。キャベツやブロッコリーは苗作りの際に遮光資材を用いることで、真夏でも健全に育苗できます。

このように、8月は「高温期の制御」が鍵となり、遮光・潅水・苗の環境管理によって適期を活かすことが可能です。地域や年ごとの気候変動を見ながら播種や定植の時期を微調整すると成功率が高まります。

9月に植えると良い野菜は?

9月は秋冬野菜の栽培が本格的に始まる重要な時期です。ダイコンは9月上旬~下旬が播種適期で、石や未熟な有機物を避けた土壌を準備することで真っ直ぐな根を育てられます。カブやラディッシュは生育期間が短く、30~45日で収穫可能なため、連続してまくことで長く収穫を楽しめます。

コマツナやホウレンソウは、気温が下がり始める中旬以降に播種すると品質が安定しやすくなります。特にホウレンソウは冷涼条件で甘味が増し、病害の発生も少なくなります。播種後は防虫ネットのべた掛けを行うと害虫被害を大幅に減らせます。

さらに、ニンニクは9月から11月上旬までが植え付けの目安で、5~6センチの深さに片を植えるのが基本です。タマネギは9~10月に種をまき、11月に苗を定植する流れになります。秋まきレタスやミニハクサイも、この時期は抽だちのリスクが少なく、結球しやすい季節に当たります。

このように、9月は播種や定植の候補が非常に多いため、年間カレンダーを活用して作業を効率的に割り振ることが、成果を大きく左右します。

元が取れる野菜は?

家庭菜園における費用対効果を考える際には、①苗や種、肥料・資材にかかる初期コスト、②単位面積あたりの収量、③市場での購入価格や価格変動の三つを総合的に評価する必要があります。特に単価が高い野菜や長期保存が可能な野菜は「元が取れやすい」代表的な候補といえます。

ジャガイモはコストパフォーマンスに優れた作物です。一般に種いも1kgからは3~5kg程度の収穫が見込まれ、貯蔵性も高く、長期間家庭で利用できます。ニンニクやタマネギも同様に保存が利く常備野菜であり、購入価格の変動が少ないため、安定した自給効果を期待できます。

ミニトマトは着果期間が長く、1株あたり数百個もの実を収穫できる場合もあり、家庭消費量が多い家庭ほどコスト削減効果が顕著に現れます。さらに果菜類は市場での単価が比較的高いため、自家栽培による金銭的なメリットを感じやすいのが特徴です。

葉物野菜では、コマツナ、ミズナ、ミニチンゲンサイといった短期栽培可能な作物が注目されます。これらは播種から収穫までが30〜45日程度と短く、限られた面積でも高い回転率で収穫できるため、食卓に登場する頻度が高くコスト削減効果が積み重なります。

スイートコーンやエダマメは鮮度が価格と価値に直結する作物です。収穫直後が最も甘みや風味に優れるため、市販品との味覚差が大きく、自家収穫の満足度が高い点が特徴です。市場で購入する場合は鮮度維持のため価格が高くなりやすいため、家庭菜園で栽培すると費用対効果がより明確に表れます。

このように、保存性の高い根菜類、高付加価値の果菜や豆類、短期間で収穫可能な葉物をバランス良く年間スケジュールに組み込むことが、全体として採算性を高める最適解といえます。特に消費量が多い野菜を優先的に栽培することが、結果的に家計への貢献度を大きくします。

(出典:農林水産省「野菜生産出荷統計」https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/)

家庭菜園 年間 カレンダーのまとめ

-

年間計画は栽培期間と連作回避と土づくりの三本柱

-

地域差を踏まえ一~二週間の前後幅で調整する

-

スケジュールアプリ併用で播種定植の抜けを防ぐ

-

追肥や防除もイベント化し記録で再現性を高める

-

タキイなどの栽培カレンダーで時期を素早く確認

-

一覧表を自分の圃場用に書き替えて運用する

-

春は果菜の苗定植を中心に遅霜リスクを避ける

-

夏は通気と排水を重視し病害を早期に抑える

-

秋は根葉菜の播種が集中するため畝を前倒し準備

-

冬は保温と整枝と土づくりで翌季の土台を作る

-

今から植える野菜は管理が軽い葉物から始める

-

8月は発芽を守る遮光潅水と秋ジャガの適地判断

-

9月はダイコンや葉物とニンニクが好機となる

-

コスパ狙いは保存根菜と長期どり果菜の組み合わせ

-

年間レビューで翌年のカレンダー精度を高める