この記事にはプロモーションが含まれています。

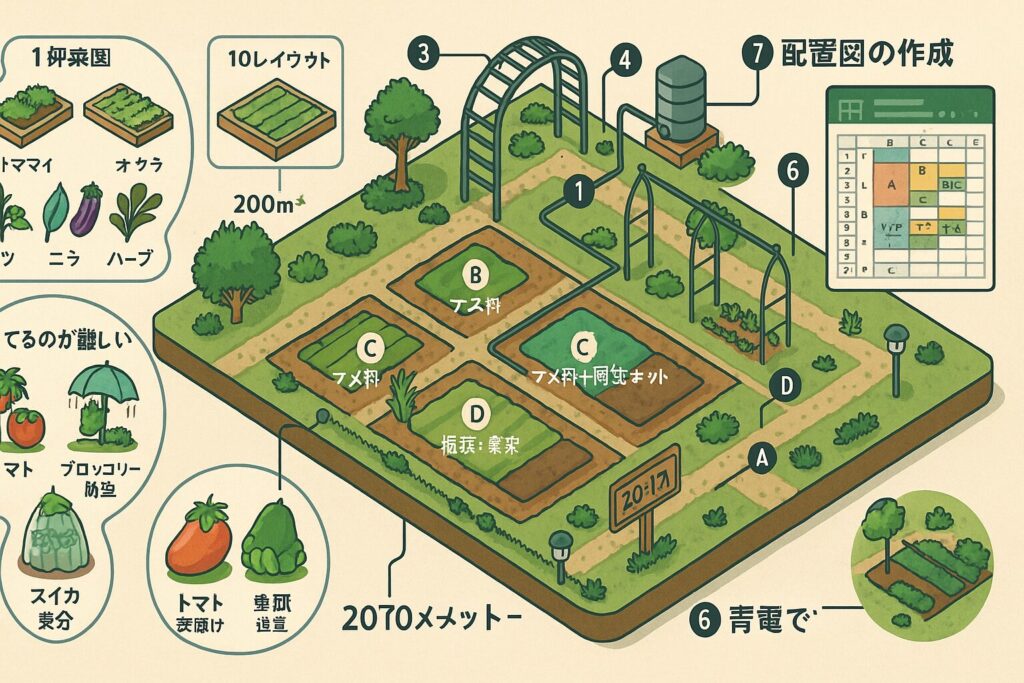

コーヒーで手軽に虫を遠ざけたい方に向け、家庭菜園 害虫対策 コーヒーの実際の有効性と注意点をわかりやすく整理します。インスタントコーヒーの活用方法と市販の虫除けスプレーとの違い、湿ったコーヒーかすで虫が増えると言われる理由、葉面に使うコーヒースプレーの可否まで丁寧に解説します。さらに、ヨトウムシ対策としてのコーヒー利用の真偽、アブラムシ駆除における酢の即効性、屋内外のゴキブリ対策との関係にも触れます。あわせて、コーヒーの虫除けスプレーの作り方、コーヒーかすは畑や庭の虫除けに効果的か、コーヒーでウリハムシ対策は可能かなど、実践の疑問にも法令と園芸の定石に沿って答えます。

-

コーヒー由来の方法で期待できる効果と限界

-

法令や安全面を踏まえた適切な使い分け

-

実践時の濃度や頻度など具体的手順

-

コーヒー以外の代替案と選び方

家庭菜園の害虫対策 コーヒーを使う時の基礎知識

-

インスタントコーヒーを使った虫除けの考察

-

コーヒーの虫除けスプレーの作り方は?

-

虫除けスプレーの是非

-

コーヒーかすは虫がわくの?真偽のほどは

-

ヨトウムシ駆除にコーヒーは効く?

-

ゴキブリ対策とコーヒー スプレー

インスタントコーヒーを使った虫除けの考察

コーヒーに含まれるカフェインやクロロゲン酸などの成分は、昆虫の摂食行動に影響を与える可能性が議論されてきました。一方で、屋外の栽培環境は温度、湿度、日射、風、降雨、土壌条件、作物のフェノロジーなど変動要因が多く、同じ手順でも効き目が再現しにくいのが現場の実感です。特にアブラムシやハダニのように増殖速度の速い微小害虫は、局所的な忌避だけでは密度を十分に下げられず、翌週には再発生するケースが珍しくありません。

日本の家庭菜園・家庭園芸では、作物の保護を目的とする散布は農薬取締法の枠組みの中で、農薬(家庭園芸用を含む)または特定防除資材に該当するものの使用が基本と説明されています。コーヒー抽出液に関しては、過去に公的機関の評価が行われ、少なくともアブラムシ密度の低下について実用的な差が得られなかったと報告されています(出典:農林水産省・環境省 資料「コーヒー(抽出液)の薬効・安全性に関する情報収集の結果について」https://www.maff.go.jp/j/council/sizai/tokutei_noyaku/06/attach/pdf/index-21.pdf)。

したがって、インスタントコーヒーの虫除けは、発生初期の観察と併用する補助策の位置づけが現実的です。定期的な葉裏の点検、物理的除去、被覆材の活用、風通しの確保、雑草管理といった耕種的対策を土台にし、必要に応じて適用作物・適用害虫が明示された家庭園芸用の登録薬剤や、特定防除資材をラベルどおりに使い分ける設計が、被害抑制の近道になります。

コーヒーの虫除けスプレーの作り方は?

葉面へ散布するアプローチは、濃度の管理と散布タイミングの見極めが成否を分けます。強すぎる濃度は葉のクチクラ層に刺激となり、葉焼けや成長停滞のリスクが高まります。直射日光と高温が重なる時間帯は避け、夕方や曇天時にごく薄いミストで葉裏中心に当て、滴下させないのが基本です。最初は株全体ではなく一枝や一葉で影響を確認し、翌日以降も変色やしおれの兆候がないかを観察します。新芽や花蕾は感受性が高く、原則として散布を控えます。

推奨される基本手順の一例

常温の水に溶かした薄いコーヒー液を用意します(インスタントまたは薄めに淹れたドリップ)

目の細かいフィルターで濾過し、スプレーの詰まりを防ぎます

葉裏に軽くミストする程度にとどめ、滴下させないようにします

翌日に症状が出ないか観察し、問題がなければ間隔を空けて繰り返します

連用は避け、他の方法とローテーションします

安全面・法令面を踏まえると、登録のない液を防除目的で常用するのは推奨できません。特定防除資材や家庭園芸用の登録薬剤には、希釈倍率、使用回数、散布間隔、適用害虫・適用作物などが明示されているとされています。ラベル情報に合わせた散布計画を組むことで、植物の薬害リスクや人への曝露リスクを抑えやすくなります。散布後は葉面の乾き具合と気象条件を見ながら、次回処理までの間隔を十分に空けると過剰処理を避けられます。

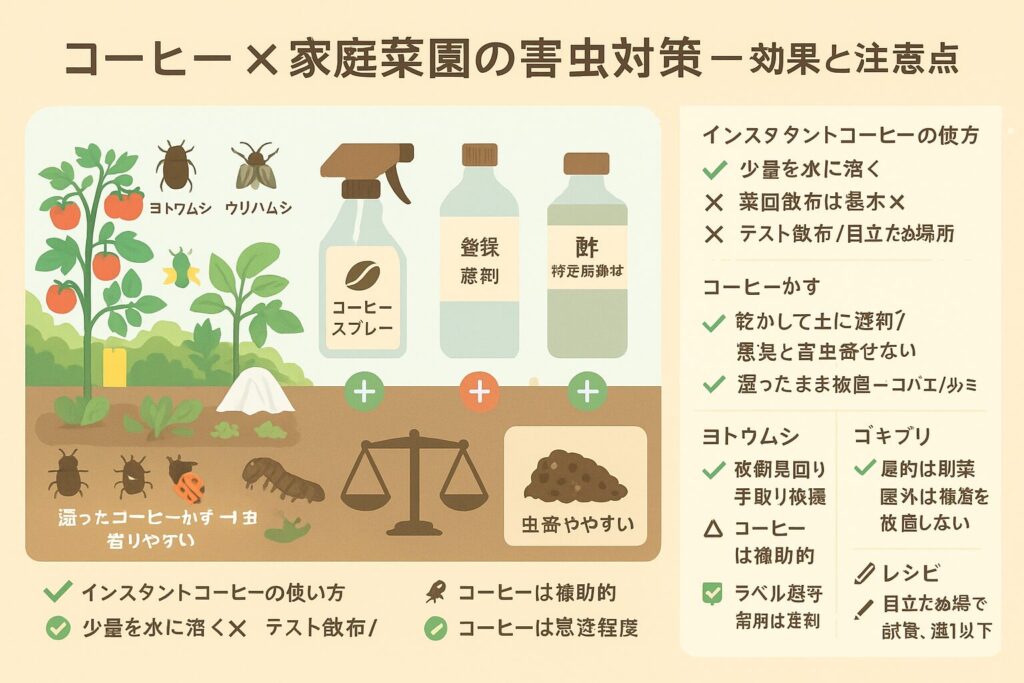

虫除けスプレーの是非

コーヒースプレーは手軽ですが、再現性や法令順守、植物生理への影響を総合すると、第一選択とは言いにくいのが客観的評価です。下表は、代表的な選択肢を比較したまとめです。用途や発生段階に応じて主・従を切り替えると、全体としての成功率が上がります。

方法 期待効果 植物リスク 法令適合性 向く場面

コーヒースプレー 忌避が得られる場合あり 濃度次第で薬害の懸念 防除目的の常用は不適 軽微発生時の様子見

牛乳スプレー 乾固で窒息狙い 葉面汚れや病害誘発の懸念 農薬ではない扱い ごく初期の局所

食酢由来の特定防除資材 公式サイトによると病害虫抑制とされる ラベル遵守で管理可 適合(資材区分) 日常の予防散布

家庭園芸用登録薬剤 ラベルどおりに高い確実性 用法外で薬害の懸念 適合(農薬) 多発時の速やかな抑制

物理・耕種的防除 被覆・捕殺・株間調整 植物リスク低い 適合 定植初期や常用策

表にあるとおり、拡大前の初動なら補助策として試す余地がある一方、増殖の速い害虫相手では、登録薬剤や特定防除資材、被覆や粘着トラップなどの物理的防除を組み合わせる構成が、被害拡大の抑制に直結します。各手段の長所と短所を理解し、過信せずローテーションさせることが鍵になります。

コーヒーかすは虫がわくの?真偽のほどは

湿ったコーヒーかすは糖類や窒素化合物を含み、乾燥が不十分だと微生物の増殖基盤になり、コバエを呼び込みやすい環境が生まれます。株元に厚く敷くと通気が悪化し、分解過程で一時的に土壌の窒素が微生物に取り込まれるため、作物が利用できる窒素が減る現象(窒素の一時固定)が起きやすくなります。根圏が過湿・嫌気的になると、根腐れリスクも上がります。

再利用する場合は、以下の管理を徹底することで、副作用を抑えられます。

完全乾燥させ、薄く均一に散布する

根に直接触れないようにし、すぐ土と軽く混和する

連用や厚敷きは避け、観察しながら少量で更新する

これらを守っても、防虫効果は限定的と考えるのが妥当です。雑草抑制や土壌改良を目的とするなら、堆肥化(好気的に温度管理しながら十分に分解させる)を経てから施用する方が安全性と安定性を確保しやすく、未熟有機物由来のトラブルを避けられます。

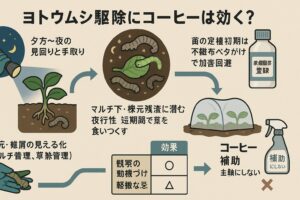

ヨトウムシ駆除にコーヒーは効く?

ヨトウムシは夜行性で、マルチ下や株元の残渣に潜むことが多く、短期間で葉を食い尽くします。コーヒー抽出液での駆除手順が紹介されることはありますが、個体群を継続的に抑える効果は乏しく、実害の進行に追いつかないのが現実です。家庭菜園のスケールで確実性を高めるには、行動生態に合わせた基本策の徹底が有効です。

夕方~夜の見回りと手取り

株元・畝肩の見える化(マルチ管理、草勢管理)

苗の定植初期は不織布ベタがけで加害回避

家庭園芸用の適用病害虫にヨトウムシを含む登録薬剤を、ラベルの用法用量で使用

上記は互いに補完的に機能します。見回りと手取りで密度を下げ、不織布で侵入を抑え、必要時には登録薬剤で残存個体と隠れた幼虫を叩く流れにすると、短期間で被害葉の増加を止めやすくなります。コーヒーは観察の動機づけや軽微な忌避の補助にとどめ、主軸の対策を揺るがせにしない運用が望ましいです。

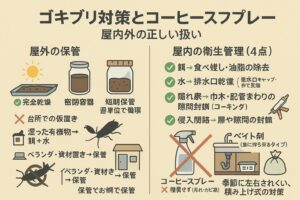

ゴキブリ対策とコーヒー スプレー

屋外の資材置きやベランダでコーヒーかすを保管する際は、乾燥・密閉・短期保管が基本です。乾燥不足の有機物は、屋内外のゴキブリにとって餌と水分源になり得ます。保管容器は密閉できるものを選び、台所での仮置きは避け、週単位で循環させて滞留させない運用が無難です。

室内でコーヒースプレーを噴霧して忌避を狙う方法は、食品周りに汚れを残し、カビ源を増やす懸念があるため推奨できません。屋内の衛生管理は、餌・水・隠れ家・侵入経路の四点管理が基本です。排水口やシンク下の乾燥、夜間の食べ残し・油脂の除去、巾木や配管まわりの隙間封鎖、ゴミ袋の密閉といった対策を積み上げると、季節変動に左右されにくい効果が得られます。必要に応じて、巣に持ち帰るタイプのベイト剤を説明書どおりに設置し、効果判定のために設置位置と日付を記録すると、改善の手応えが把握しやすくなります。

家庭菜園 害虫対策 コーヒー実践

-

アブラムシ駆除に酢は効果的なの?即効性の実際

-

コーヒーかすは畑の虫除けに効果的ですか?

-

コーヒーかすを庭にまくと虫よけになりますか?

-

コーヒーでウリハムシ対策はできますか?

-

家庭菜園 害虫対策 コーヒーの結論

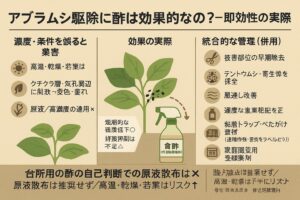

アブラムシ駆除に酢は効果的なの?即効性の実際

酢を使った対策は身近で取り入れやすい一方で、濃度や散布条件を誤ると葉面のクチクラ層や気孔周辺に刺激が及び、変色や萎れなど薬害に似た症状が現れやすくなります。特に高温多照時や乾燥時、若い葉・新芽・花蕾は感受性が高く、原液や高濃度の連用はリスクが増します。アブラムシに対する短期的な密度低下が観察される場面もありますが、群落全体を持続的に抑えるには十分でないケースが多く、施用後の再侵入や二次発生が起きやすい点に留意が必要です。

公的な整理では、食酢は特定防除資材(特定農薬)に位置づけられており、適用条件や留意事項が示されています。公式サイトによると、特定防除資材は安全性に配慮しつつも万能ではなく、資材ごとに効果が確認された使用方法や希釈倍率、処理間隔に従うことが求められるとされています(出典:農林水産省 特定防除資材(特定農薬)について https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tokutei/index.html)。

実務では、台所用の酢を自己判断で原液散布する方法は、効果のばらつきが大きく、植物側のダメージが前面に出やすくなります。アブラムシは単為生殖や胎生により短期間で個体群が拡大しやすいため、以下のような複合的な管理が有効です。すなわち、被害部位の早期除去、寄生蜂やテントウムシなど捕食・寄生者の保全、風通しの改善、過度な窒素施肥の是正、粘着トラップやべたがけ資材の併用などを並行し、必要に応じて適用作物・適用害虫が明示された家庭園芸用の登録薬剤をラベルどおりに用います。以上を踏まえると、酢の即効性に期待を寄せつつも、資材表示と登録薬剤の組み合わせでリスクとリターンのバランスを取る設計が現実的です。

コーヒーかすは畑の虫除けに効果的ですか?

畑での再利用は、乾燥・薄撒き・混和の三点が前提になります。香りや含有成分に由来する忌避が語られる一方で、圃場スケールでは気象や作物種、害虫相の違いにより効き目の再現性が低く、長期の密度抑制策としては力不足になりがちです。未熟な有機物を多量に施すと、分解の初期段階で微生物が土壌中の無機態窒素を一時的に取り込み、作物が利用できる窒素が減る窒素の一時固定が生じやすくなります。結果として、葉色の退色や生育停滞が見られる恐れがあります。

堆肥化を経ずに施用する場合は、極薄に散布し、数日内に表層土と軽く混和して通気と水はけを保つのが無難です。厚く敷くと表層が過湿・嫌気化し、根圏の健全性を損なう可能性があります。防除上の主役は、被覆資材の活用、不織布や寒冷紗による物理遮断、銀色資材などの視覚的攪乱、適切な畝高・株間の確保、輪作や間作など耕種的対策であり、コーヒーかすはあくまで補助的に位置づけると安定します。

コーヒーかすを庭にまくと虫よけになりますか?

観賞用の庭では、コーヒーかすの香りで一部の節足動物の活動が鈍る場合がありますが、効果は一過性で、湿ったまま放置すれば逆にコバエやカビの発生源になりかねません。樹木や多年草の株元に厚く敷くと、通気が悪化し浅根化や根腐れのリスクが上がります。用いる場合は、周縁部にごく薄く散布し、早期に表土と馴染ませる運用が安全です。

庭の害虫管理は環境整備の寄与が大きく、落葉・枯れ葉の除去、株元の風通し確保、過湿の回避、夜間照明の見直し(誘虫性の低い光源に変更)などが定着抑止に働きます。コーヒーかすはこうした基礎管理を補助する位置づけにとどめ、単独での持続的な虫よけ効果を前提にしない姿勢が実務的です。

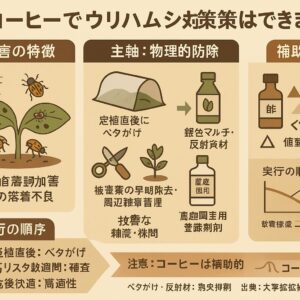

コーヒーでウリハムシ対策はできますか?

ウリハムシは定植直後のウリ科作物に集中的に加害し、穿孔痕の多発や苗の活着不良を引き起こします。コーヒーの匂いで行動が鈍るとの話も見受けられますが、定植初期の被害速度に対しては力不足で、単独運用では防ぎ切れない場面が目立ちます。実務での基礎は次のとおりです。

定植直後のベタがけ(不織布や寒冷紗)で物理遮断

銀色マルチや反射資材で視覚的攪乱

被害葉の早期除去と周辺雑草管理

適用のある家庭園芸用薬剤をラベルに沿って使用

これらは互いに補完し、特に定植後数週間の高リスク期間に集中して実施すると、被害曲線の立ち上がりを抑えやすくなります。以上を踏まえると、コーヒーは補助策として留め、物理的防除を主軸に据える設計が明確に有利です。

出典:大学拡張機関の反射マルチ/ベタがけ資材による飛来抑制の実証資料

家庭菜園 害虫対策 コーヒーの結論

- コーヒーの忌避効果は一部で見られても再現性が低い

- 濃い散布は薬害の懸念があり薄めの運用が前提

- まず小範囲で試し影響確認してから拡大する

- 連用せず観察とローテーションで使い分ける

- 乾燥不十分なコーヒーかすは小虫とカビを招きやすい

- かすは薄く撒き土と軽く混和し根に触れさせない

- ヨトウムシ対策は手取りと被覆などが基礎になる

- ウリハムシは不織布や反射資材の併用が実務的

- アブラムシは複合対策と登録薬剤の適正使用が要

- 食酢由来資材はラベル記載の濃度と頻度に従う

- 法令上は農薬や特定防除資材の使用が適切とされる

- 屋内ではコーヒーかすの保管管理でゴキブリを防ぐ

- 物理的防除と環境改善を土台に据えると安定する

- コーヒーは補助策の位置づけで過信しないことが肝要

- 観察の継続と早期対応が被害拡大を抑える鍵になります

最後までお読みいただきありがとうございます。