この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園でのぬかの使い方を知りたい読者がまず気になるのは、ぬかの具体的な利用方法です。たとえば、土に混ぜる量や春と冬での扱い方の違い、肥料の作り方が簡単かどうか、さらには肥料をそのまま使えるのかといった基本的な疑問があります。加えて、畑にまくとどうなるのか、実際に畑にまいてもいいのか、米ぬかをまく適切な時期やデメリット、米ぬかを活用した堆肥作り方なども気になる点でしょう。本記事では、これらを分かりやすく整理し、さらに土に混ぜてしまった場合の対処法や失敗や後悔を避けるための実践的なコツまで解説します。

-

米ぬかの基本と用途、堆肥化とぼかしの違い

-

土に混ぜる量と季節別の待ち時間

-

そのまま使うのはあり?リスク回避方法は

-

畑にまく効果とデメリット・適期

家庭菜園用ぬかの使い方の基本

-

ぬかの利用方法は?

-

肥料 作り方 簡単の手順

-

米ぬか 堆肥 作り方の基本

-

肥料としてそのまま混ぜるときの注意点

-

土に混ぜる量と土に混ぜる時期 春か冬?

-

土に混ぜてしまった場合の対処法

ぬかの利用方法は?

米ぬかは、土づくりと施肥の両面で活躍する有機資材です。用途を明確にすると、過不足なく安全に扱えます。主な使い方は次の三つに大別できます。

1つ目は、元肥として土に混和する方法です。植え付けの2〜4週間前を目安に、畑では1㎡あたり100〜200g、プランターでは用土1Lにつき1〜2g程度をよく耕うんしながら均一に混ぜ込みます。分解過程で微生物が活性化し、団粒構造の形成や保水・排水性のバランス改善につながるとされています。直前に多量を混ぜると、発酵熱やアンモニア由来のガスで根が傷むおそれがあるため、期間の確保が肝要です。

2つ目は、追肥やマルチの補助として表面散布する方法です。畝や株元に薄く(目安は1㎡あたり20〜50g)まき、軽く土と馴染ませます。保湿や表面の乾燥抑制、日光遮断による雑草種子の発芽抑制に寄与しますが、厚く積もらせるとカビやナメクジを誘因しやすくなるため、薄く少量・高頻度(月1回程度)の運用が扱いやすいです。

3つ目は、堆肥やぼかし肥料の基材として利用する方法です。落ち葉・刈草・家畜ふん等と組み合わせることで、発酵が進みやすくなります。米ぬかは窒素やリン酸を比較的豊富に含むため、炭素に偏りがちな資材の栄養バランスを補い、C/N比(おおむね25〜35)を整えやすくなります。仕込み後は温度と水分を管理し、未熟な状態で畑に戻さないことがポイントです。

下表は、代表的な用途別の目安をまとめたものです(作物や土質、気温で最適値は変動します)。

| 用途 | 施用量の目安 | 実施タイミング | 補足・注意点 |

|---|---|---|---|

| 元肥として混和 | 1㎡あたり100〜200g | 植え付けの2〜4週間前 | 混和後は耕うんし、発酵期間を確保 |

| 表面散布(追肥・マルチ補助) | 1㎡あたり20〜50g | 生育中、月1回程度 | 厚く重ねない。軽く土に馴染ませる |

| 堆肥・ぼかしの材料 | 配合比は全体の10〜40% | 通年(発酵しやすい時期は春〜秋) | C/N比と水分管理、切り返しで熟成を確認 |

(出典:農林水産省 環境保全型農業と土壌管理[PDF]https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/pdf/ntuti29.pdf)

肥料 作り方 簡単の手順

家庭で取り組みやすいのは、好気性の米ぬかぼかしです。道具が少なく、完成後は扱いやすく、元肥・追肥の双方に使えます。基本工程と管理ポイントを整理します。

まず、材料は米ぬか(必要量)、微生物源(米麹や納豆を溶いた水、ヨーグルト少量など)、水、混合容器、保管用の袋や箱を用意します。通気を確保する目的でもみ殻を10〜30%混ぜると、ダマになりにくく仕上がりがサラサラになります。

次に、米ぬかに微生物源を加えながら水分を調整します。目安は手で強く握ると形が残り、指で軽く押すと崩れる程度(含水率およそ40%前後)です。水分過多は嫌気的な腐敗に傾きやすいため、少しずつ加えるのが失敗を避けるコツです。

混合後は、厚さ15〜30cmに広げて日陰で保管し、毎日1回を目安に切り返して空気を入れます。発酵が進むと内部温度が40〜60℃に上がり、酸っぱい香りから味噌麹のような香りへと変化します。10日〜2週間ほどで温度のピークを越えて落ち着き、甘い土のような匂いになれば使いどきの目安です。未熟な段階では根傷みの原因となるので、温度と匂いの変化を確認してから使用します。

仕上げとして軽く乾燥させると保存性が高まります。保存は密閉容器で冷暗所が無難です。次回仕込み用のスターターとして、完成品を少量取り分けておくと立ち上がりが安定しやすくなります。

よくあるつまずきと対処

-

温度が上がらない:水分不足や量が少なすぎる可能性があります。霧吹きで加水し、厚みを増やすか保温性の高い容器に替えます

-

匂いが強い腐敗臭:水分過多や通気不足が考えられます。薄く広げて切り返し頻度を上げ、もみ殻を追加して通気を改善します

-

カビの発生:表面に白カビ(好気性のカビ)が出ることは発酵初期に見られる現象とされ、全体が健全に進んでいれば大きな支障は出にくいです。黒や緑のカビが優占する場合は局所的な過湿を疑い、除去と通気改善を行います

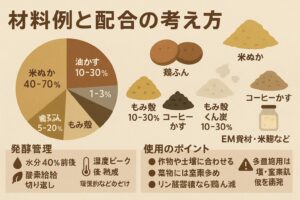

材料例と配合の考え方

配合は、目的の栄養設計と発酵管理のしやすさの両立が鍵になります。米ぬか主体(全体の40〜70%)に、目的別の副資材を加えると設計しやすくなります。

栄養面では、窒素を厚くしたい場合に油かす(10〜30%)、リン酸を補いたい場合に鶏ふん(5〜20%)を加える配合が一般的です。カリ分を底上げしたい場合は木灰や草木灰を微量(1〜3%)補う設計もありますが、pHが上がりすぎると発酵に影響するため、少量からの試行が無難です。物理性の改善と通気確保には、もみ殻やもみ殻くん炭(10〜30%)が働きます。くん炭は多孔質で微生物のすみかとなり、保水と通気のバランスを取りやすくします。

消臭や質感の調整を目的としてコーヒーかすを一部(10〜20%)混ぜる方法もあります。コーヒーかすは炭素が多く分解に時間がかかる傾向があるため、米ぬかや微生物源と併用し、C/N比が高くなりすぎないよう配合します。発酵促進には米麹やEM資材、あるいは少量の完熟堆肥・畑土を種として用いる手法も広く知られています。

発酵管理の視点では、水分40%前後、酸素供給のための切り返し、温度ピーク後の熟成期間の確保が基本線です。嫌気型ぼかしを選ぶ場合は、空気を遮断して仕込み、1〜3週間保温・熟成しますが、開封後は生育中の株元に厚く触れないよう、薄く土と馴染ませるとリスクが低減します。

使用時は、作物の特性と土壌の養分状態を踏まえます。葉物など窒素要求の高い作物は、油かす比率が高い配合が向く一方、リン酸蓄積が懸念される圃場では鶏ふんの割合を抑える判断が考えられます。過剰投入は塩類濃度の上昇や窒素飢餓の誘発につながるため、少量から試し、作物の反応を観察しながら増減する運用が安心です。

米ぬか 堆肥 作り方の基本

落ち葉や刈草に米ぬかを重ねる方法は、発酵をスムーズに進めるうえで理にかなっています。米ぬかは水溶性の糖類やタンパク質を多く含み、微生物の初期増殖を後押しします。堆肥化は、好気性発酵(酸素を要する発酵)を安定維持できるかが鍵で、以下の三要素の管理が土台になります。

-

含水率:目安は45〜60%。手で強く握ってまとまり、指で押すとほぐれる程度が適量です

-

空気(酸素):層を厚くし過ぎない(30〜50cm)ことと、定期的な切り返しで確保します

-

C/N比:全体で25〜35が扱いやすく、炭素過多の落ち葉に窒素寄りの米ぬかを足すと整えやすくなります

進め方は、コンポストや木枠で落ち葉(または刈草)→米ぬか→土または既存の完熟堆肥(微生物の種)→散水の順で層状に積み上げます。1層あたりの厚みは落ち葉20〜30cm、米ぬかは体積比で5〜10%が目安です。アンモニア臭が強い場合は窒素過多や過湿の可能性があるため、もみ殻やくん炭を10〜20%混ぜて通気性を補うと安定します。

切り返しは、仕込み後7〜10日で1回目、その後は2〜3週間ごとに行い、内部温度のピーク(50〜65℃程度)を確認しながら全体を均一化します。温度が上がらない場合は水分不足や量不足、過度な通気が疑われるため、散水や覆い(シート)で保温し、堆肥の厚みを確保します。

半年から一年ほどで、葉脈が判別しづらい黒褐色で、土のような香り・手触りになれば使用段階です。未熟堆肥には発酵熱やアンモニア・有機酸が残りやすく、根傷みの要因になります。植え付け直前の投入は避け、完熟を見極めることがトラブル回避につながります。なお、完成品は日陰で軽く乾燥させてから通気する袋で保存すると、品質が安定します。

参考としての成分傾向

栄養設計の指標として、一般に生の米ぬかは窒素・リン・カリウムをそれぞれ数パーセント程度含むとされています。たとえば窒素2〜3%、リン酸2〜3%、カリ1〜2%程度の範囲がよく示され、堆肥化において不足しがちなリン酸の補完に役立ちます。また米ぬか油粕の公的規格ではP₂O₅が4%以上とされ、リンは比較的多めでもよいです。一方、もみ殻はケイ酸主体で分解されにくく、肥料分は少ないため、主に通気性・保水性・保肥性など物理性改善の目的で併用されます。

ただし、数値は原料由来(品種や精米歩合)、乾燥条件、保管期間でブレます。表記の数値はあくまで目安であり、圃場に長年連用する場合は、過剰蓄積(特にリン酸)や塩類集積に注意し、作物の生育や土壌分析結果を見ながら投入量を調整する運用が賢明です。米ぬか主体の資材は分解初期に微生物が土壌窒素を奪う窒素飢餓を起こしやすいため、未熟のまま多量施用しないことも併せて意識してください。

肥料としてそのまま混ぜるときの注意点

米ぬかをそのまま土に混ぜると、分解初期に発酵熱やアンモニア、二酸化炭素などが発生し、根の生理障害につながるおそれがあります。土壌微生物が急激に増える際に土壌中の無機態窒素を消費するため、短期的に窒素飢餓が起こり、葉色が抜けやすくなる点もリスクです。

一方で、表面に薄く散布する使い方は、乾燥抑制や雑草の発芽抑制の補助として働きます。厚く重ねると好気不足になりカビやコバエ、ナメクジを誘引しやすいため、薄く・均一に・少量を基本にしてください。土中に入れる場合は、植え付け2週間以上前(寒冷期は1か月を目安)に混和し、発酵のピークを越えてから定植に移るとリスクを減らせます。苗が小さいほど影響を受けやすいため、幼苗期は特に慎重な運用が求められます。

そのまま使う場合のチェックポイント

-

施用場所は株元を避け、根に直接触れない位置にする

-

表面散布はごく薄く、月一回程度の頻度にとどめる

-

土中混和は早めに行い、発酵が落ち着くまで待機する

土に混ぜる量と土に混ぜる時期 春か冬?

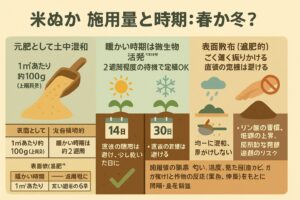

施用量は控えめのスタートが安全策です。家庭菜園では、元肥として1平方メートルあたり約100gを上限の目安にし、土と均一に混和します。地温が高い春〜初夏は微生物活動が活発で分解が速く、2週間程度の待機で定植できるケースが多い一方、冬は分解が緩慢なため、1か月程度の余裕をみると安心です。雨直後の大量施用は嫌気条件に傾きやすく、腐敗臭やカビの原因になるので、土がやや乾き気味の日に行うと発酵が安定します。

項目 目安量・条件 植え付けまでの待機

元肥として土中混和 1㎡あたり約100g 暖かい時期は約2週間

同上(寒冷期) 1㎡あたり約100g 寒い時期は約1か月

表面散布(追肥的) ごく薄く振りかける 直後の定植は避ける

過剰な施用や短期間での連用は、リン酸の蓄積や塩類濃度の上昇、局所的な発酵過熱につながります。投入後は土の匂い、温度感、見た目(白カビの発生やガス抜けの有無)と、作物の反応(葉色や伸長)を観察し、間隔と量を調整していく運用が鍵になります。

土に混ぜてしまった場合の対処法

植え付け直前に生ぬかを混ぜてしまった場合でも、手順を踏めばリスクを下げられます。まず、畝を浅く耕して空気を含ませ、ぬかをできるだけ薄く広げます。これで過剰な発酵熱とガスを逃がしやすくなります。次に、過湿を避けつつ水はけを確保し、2〜7日程度の待機を設けます。もし可能であれば、完熟堆肥や腐葉土を上層に薄く敷き、根域直上の生ぬか濃度を希釈します。

どうしても定植を急ぐ場合は、苗の根鉢下に完熟培養土や市販の野菜用土をクッション層として1〜3cm挟み、ぬかと根が直接触れないようにします。初期は水やりを控えめにして過湿を避け、地温が上がりすぎる強日射時間帯の定植を避けると、障害の発生確率を下げられます。生育中に葉色が急に薄くなった場合は、即効性のある窒素源を少量だけ葉面散布または株間施用し、反応を見ながら段階的に補正します。

家庭菜園 ぬかの使い方のQ&A

-

畑にまいてもいいですか?

-

畑に まく どうなるを検証

-

畑に米ぬかをまく時期は?

-

畑に米ぬかをまくデメリットは?

-

まとめ 家庭菜園 ぬか 使い方の要点

畑にまいてもいいですか?

畑に米ぬかをまく運用は可能です。目的(地力維持、土壌改良、元肥の補助)と置き場所(表面散布か土中混和か)によって、方法とタイミングを切り替えることが肝心です。表面散布で活用する場合は、地表にごく薄く広げ、上からワラや落ち葉を重ねて微生物のエサとして使うと、好気的な分解が続きやすくなります。米ぬかは糖・タンパク質など易分解成分を含むため、落ち葉など炭素が多い材料の分解開始を後押しし、結果として団粒構造の形成や保水・通気のバランス改善に寄与しやすいとされています。

元肥として土に混ぜる場合は、作付けの少なくとも2週間前(寒冷期は4週間程度を目安)に行い、畝の肩より条間寄りに混和して根域との初期接触を避けます。混和深は10〜15cm程度にとどめ、過度に深く入れないことで、発酵が地温を過剰に上げるリスクやガス滞留の懸念を抑えられます。施用直後は土の含水率が高すぎないよう注意し、雨直後の大量投入は避けてください。表面散布の厚みは1〜2mm相当(1㎡あたり20〜40gが目安)までに抑えると、カビの繁殖やコバエ・ナメクジの誘引を抑えやすくなります。

土づくりの一環として継続的に使うなら、春〜初夏は分解が速いぶん待機期間を短縮しやすい一方、秋〜冬は分解が緩やかになるため、余裕を持った前倒し施用が無難です。連用時はリン酸の蓄積や塩類集積に配慮し、圃場の反応を見ながら量と間隔を調整しましょう。

畑にまくとどうなるかを検証

表面散布の主な効果は、地表の水分蒸散低下による保湿、日較差の緩和による地温安定、そして物理的被覆による雑草種子の発芽抑制が期待できる点です。微生物にとっての炭素源・エネルギー源が補給されるため、落ち葉マルチや刈草と併用すると分解が進みやすく、結果として表層土の団粒化が進みやすくなります。一方、厚くまくと好気条件が崩れやすく、糸状菌の繁殖やカビ臭の発生、ナメクジやコバエの誘引といった副作用が出やすくなります。したがって、量は控えめに保ち、薄く均一に広げることが要点です。

土中混和では、微生物活性の高まりに伴い、根が伸びやすいふかふかの土へ変化しやすく、水はけと保水の均衡がとれた状態に近づきます。ただし分解初期には微生物が無機態窒素を取り込みやすく、短期的に作物側の窒素が不足する窒素飢餓が生じる場合があります。葉色の急な退色や生育停滞が見られたら、投入量が多過ぎた可能性や混和位置の問題が疑われます。次回以降は1㎡あたり100g程度から試し、季節(温度)や作物の反応を観察しながら、投入量と待機期間を微調整してください。

以上の特性を踏まえると、はじめは少量・表面薄撒きから始め、慣れてきた段階で条間への早期混和や、落ち葉・もみ殻くん炭との併用に発展させる段階的な運用が現実的です。過湿・厚撒き・直前混和はトラブルの引き金になりやすいため、乾き気味のタイミングを選び、余裕を持って分解のピークを越えさせてから定植に移る流れを徹底しましょう。

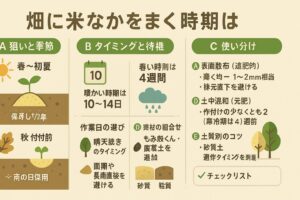

畑に米ぬかをまく時期は?

作土の温度と水分が安定している季節ほど、米ぬかの分解はスムーズに進みます。目安としては、春から初夏の地温が上がり始める時期、もしくは秋の作付け前が扱いやすく、微生物の活性が高い環境では分解ピークが早く訪れやすいです。暖かい時期の土中混和は、約10〜14日で発酵の山を越えるケースが多く、植え付けまで二週間前後のインターバルを取りやすくなります。反対に冬は分解が緩慢になり、少なくとも4週間程度の余裕を確保すると安全側に倒せます。

作業日は連続した晴天が続くタイミングを選ぶと、嫌気発酵への傾き(酸素不足によるアルコール・有機酸の生成)が起きにくくなります。雨期や長雨直後は土壌気相が不足しやすいため、散布や混和は避け、表面が軽く乾いて鍬が通る状態になってから実施してください。表面散布を追肥的に行う場合は、成育初期を外して、株元直下を避け、薄く均一にまくのが無難です。

さらに精度を上げるなら、資材の組み合わせで季節差を緩和できます。春先や晩秋の低温期は、もみ殻くん炭や腐葉土を少量混ぜて通気と保水のバランスを整えると、微生物のすみか(微小孔)と基質(米ぬか)の両方が確保され、分解が進みやすくなります。砂質土では乾きやすいぶん発酵が停滞しやすいので、薄くこまめに、粘土質土では過湿に陥りやすいため、晴天続きに合わせて早めに混和するなど、土質に応じたタイミング調整も有効です。

畑に米ぬかをまくデメリットは?

留意すべき点は大きく四つあります。第一に、分解初期の発酵熱や二酸化炭素・アンモニアなどのガスにより、根の呼吸が阻害されるおそれがあることです。第二に、微生物が米ぬかを分解する際に土中の無機態窒素を一時的に取り込むため、作物側の窒素が不足しやすく、葉色の退色や生育停滞(窒素飢餓)が見られることがあります。第三に、厚撒きは糸状菌の繁殖やカビ臭の発生につながり、ナメクジやコバエを誘引しやすくなります。第四に、通気不足では嫌気発酵へ傾き、アルコールや有機酸の蓄積による根傷みや悪臭の原因となります。

これらのリスクは、使い方の工夫で抑制できます。施用量は家庭菜園なら1㎡あたり100g程度の少量から始め、様子を見ながら調整します。土中混和は植え付けの前倒し作業として行い、暖かい時期は2週間、寒冷期は4週間程度の待機期間を確保します。表面散布は1〜2mm相当の薄さにとどめ、株元直下を避けて条間中心に広げると初期障害を避けやすくなります。通気性の確保には、もみ殻くん炭や粗目の腐葉土を少量ブレンドして、団粒化と酸素供給を助ける方法が実用的です。長雨期や灌水直後の厚撒きは避け、乾き気味のタイミングで薄く均一に行いましょう。

栄養面のバランスも配慮が必要です。米ぬかはリン酸を比較的多く含むとされ、リンの蓄積が起きやすい圃場では過剰施用を避ける選択が賢明です。必要に応じて油かすや家畜ふん堆肥などと組み合わせ、全体の窒素・リン酸・カリの釣り合いを調整してください。以上の点を押さえ、量・位置・タイミング・通気の四要素を管理すれば、デメリットは最小化しながら、土壌改良効果を得やすくなります。

まとめ 家庭菜園 ぬか 使い方の要点

-

米ぬかは土壌改良と肥料化の両面で活用できる

-

生ぬかの土中混和は作付け二週間以上前に行う

-

寒冷期は分解が遅く一か月の待機が安心

-

施用量は1平方メートルあたり約100グラムを目安

-

表面散布はごく薄く株元を避けて行う

-

厚撒きはカビやナメクジ誘引の原因になりやすい

-

ぼかし肥料は好気発酵で10日から2週間が目安

-

もみ殻を混ぜると通気が上がり扱いやすくなる

-

堆肥化は層状に積み切り返しで半年から一年

-

窒素飢餓対策として待機期間と配合調整が有効

-

雨期の施用を避け通気と水はけを優先する

-

急ぎの定植は根鉢下に完熟土を挟み障害緩和

-

追肥は月一回程度に抑え虫害リスクを下げる

-

目的に応じて油かすや鶏ふんで成分を補う

-

保存は密閉し冷暗所で劣化と虫害を防ぐ

最後までお読みいただきありがとうございます。