この記事にはプロモーションが含まれています。

家庭菜園 ぶどう 消毒に不安を感じている方に向けて、基礎から応用まで分かりやすく整理しました。適切な消毒時期や効果的なやり方を押さえながら、農薬一覧を確認し、消毒これ1本で対応しやすい資材の候補も紹介します。さらに、防除暦に基づくシャインマスカットの管理手順や、休眠期に用いる石灰硫黄合剤の使い方、家庭規模で扱いやすい殺虫剤おすすめの情報、栽培規模に応じた消毒回数の考え方まで丁寧に解説します。家庭菜園の消毒はどうすればいい?という疑問や、シャインマスカットの薬剤散布の時期は?といった実践的な悩みにも答え、家庭栽培を成功に導くための知識を体系的にまとめています。

-

消毒時期とやり方の基本と注意点

-

代表的病害虫の症状と対策の整理

-

家庭向け農薬の選び方と比較ポイント

-

シャインマスカットの時期別管理の要点

家庭菜園 ぶどう 消毒の基本

-

家庭菜園の消毒はどうすればいい?

-

病害虫別の消毒時期の目安

-

ぶどうの消毒のやり方を解説

-

消毒回数の考え方と注意

-

防除暦 シャインマスカットの確認

家庭菜園の消毒はどうすればいい?

露地のぶどうは雨と高湿度で病害が拡大しやすく、予防を軸に据えた計画的な消毒が収量と外観を大きく左右します。基本戦略は、発病前の保護散布で感染機会を減らし、初期症状を認めた場合は作用性の異なる薬剤に切り替えて早期収束を図る二段構えです。休眠期は樹体や園内に残った病原の密度を下げ、生育期は新梢・葉・果房を段階的に守る発想でスケジュールを組み立てます。安全・適法な使用については、製品ラベルの希釈倍率や使用回数、収穫前日数の遵守、記帳と記録の徹底が求められているとされます(出典:農林水産省 農薬の適正な使用 https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/)。

管理方針の全体像(予防と初期治療の二本立て)

ぶどうの主要病害は、黒とう病、晩腐病、べと病、うどんこ病、灰色かび病、枝膨病などです。これらは雨滴散布や葉面の結露を足がかりに拡大するため、降雨前後や梅雨入り前に保護殺菌剤で葉面をコーティングしておくと、初期の感染を抑えやすくなります。発病斑を確認した段階では、浸透移行性の治療剤をローテーションに組み込み、同一系統の連用は避けます。害虫はアブラムシ類・コナカイガラムシ類・ハマキムシ類・ヨトウ類・カメムシ類が中心で、若齢期や発生初期を狙うと少ない処理で効果を得やすくなります。

時期別の考え方と狙い

-

休眠期(芽動前):石灰硫黄合剤などで越冬病原や害虫卵の密度低減を狙います。剪定時は罹病枝やミイラ果を除去し、園外で処分します。

-

萌芽〜展葉期:新梢・若葉は感受性が高いため、うどんこ病・黒とう病・べと病の初期予防を優先します。

-

開花前後〜幼果期:花穂や幼果は薬害と汚れに配慮し、保護剤中心に。治療剤は必要最小限に切り替えます。

-

袋かけ後〜収穫前:果房の外観を守るため、葉面中心に散布します。果房は細霧で距離を取り、汚れや果粉の溶脱を避けます。

表:生育段階ごとの主目標と散布対象

| 生育段階 | 主目標 | 主な散布対象 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 休眠期 | 越冬源の削減 | 樹幹・主枝・短梢 | 粗皮はぎや落葉除去を併用 |

| 萌芽〜展葉 | 初期感染の遮断 | 新梢・葉裏 | 雨前の保護散布が効果的 |

| 開花前後 | 花穂保護 | 花穂・葉 | 汚れと薬害に配慮して選剤 |

| 幼果期 | 幼果保護 | 葉主体、果房は細霧 | 作用性の異なる薬剤で輪番 |

| 袋かけ後〜収穫 | 外観維持 | 葉主体 | 風通し改善と併用で再散布間隔を延長 |

家庭規模に適した資材セット

資材は過不足なく揃えると管理が簡潔になります。予防用の保護殺菌剤(例:ボルドー系)、初期治療用の浸透移行性殺菌剤(系統の異なるものを2種以上)、広域に効きやすい浸透移行性殺虫剤(小型害虫向け)と食害型に強い薬剤(ハマキ・ヨトウ類向け)を最低限として、展着剤を常備します。展着剤は薬液の付着と拡展を助け、雨後の残効を底上げします。保管は直射日光と高温を避け、開封日と残量を記録してローテーション設計に活用します。

散布のやり方を精度高く行うコツ

希釈は体積・重量のいずれも実測し、目分量は避けます。散布は風速3m/s以上を目安に見送り、早朝や夕方など葉温が低い時間帯に実施します。ノズルは葉裏に入りやすい中〜微粒で、角度を変えながらムラをなくします。果房へは近距離の直噴を避け、細霧で距離を取り、袋かけ前は特に外観汚れに配慮します。降雨で保護膜が流れた場合は、天候回復後に再付着を検討します。連用による耐性リスクは、有効成分の系統を交互に使う輪番で抑え込むのが定石です。

安全・適法な運用と記録

安全管理は長袖・手袋・保護メガネ・マスクの着用、散布後の手洗い・洗顔、衣類の洗濯まで一連の流れで行います。周辺への飛散防止として、風向きの確認、住宅・水路への配慮、器具の洗浄水の扱いにも注意します。使用回数・収穫前日数・希釈倍率・対象病害虫はラベルで明示されているとされ、実施日・薬剤名・濃度・面積・天候を簡易台帳に記録すると、次回の間隔調整やローテーション設計に役立ちます。

失敗しやすいポイントの回避

無風でも上空で乱れるとドリフトが起きやすく、実際の葉面付着量が不足します。また、散布量が少なすぎると葉裏に届かず効果が不安定になります。過繁茂は湿度を高めるため、誘引や摘葉で通風を確保します。初期の発病果や枯れ枝は速やかに除去し、園外で処分します。以上の基本を押さえることで、限られた回数でも安定した防除効果が得られます。

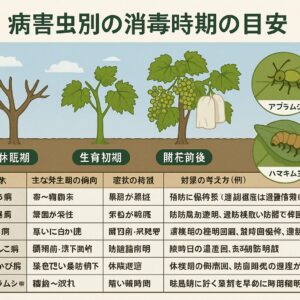

病害虫別の消毒時期の目安

ぶどうでよく問題になる病気は黒とう病、晩腐病、べと病、うどんこ病、灰色かび病、枝膨病などです。各病害は発生しやすい環境と時期が異なるため、生育段階ごとに重点を変えます。休眠期は越冬病原のリセット、生育初期は新梢と若葉の保護、開花前後は花穂と幼果の防御、袋かけ後は葉の健全維持に軸足を置きます。害虫ではアブラムシ、コナカイガラムシ、ハマキムシ、ヨトウムシ、カメムシ類などが代表で、見つけたら被害拡大前に対処すると負担が軽くなります。

表:代表的病害虫の発生期と対策の例

| 対象 | 主な発生期の傾向 | 症状の特徴 | 対策の考え方(例) |

|---|---|---|---|

| 黒とう病 | 春~梅雨時 | 葉や果粒に黒斑 | 予防に保護殺菌、進展時は治療効果のある殺菌剤 |

| 晩腐病 | 梅雨~成熟期 | 果粒が褐変・腐敗 | 開花前~果粒肥大期の予防、収穫前は果房に細霧で距離を確保 |

| べと病 | 雨期 | 葉裏に白色かび | 葉裏まで届く散布と通風確保 |

| うどんこ病 | 初夏~盛夏 | 白い粉状病斑 | 浸透移行性殺菌剤で早期対応 |

| 灰色かび病 | 多湿期 | 花穂・果粒に灰色かび | 開花期の湿潤回避、袋かけ後は葉中心管理 |

| 枝膨病 | 休眠期起点 | 節部肥大・枯死 | 休眠期の樹体消毒、発病枝の除去 |

| アブラムシ類 | 春~秋 | 新梢の縮れ | 浸透移行性殺虫剤で広く抑制 |

| ハマキムシ類 | 初夏~秋 | 巻葉・食害 | 若齢期に効く薬剤を早めに散布 |

ぶどうの消毒のやり方を解説

作業の精度を少し高めるだけで、防除効果と果実の見た目は安定します。まずは気象条件のチェックから始めます。降雨直前や炎天下は避け、作業は早朝または日没前の涼しい時間帯が望ましいです。目安として、風速が概ね3m/sを超える場合はドリフト(薬液の飛散)が増えるため中止します。次に希釈です。薬剤は必ず実測し、バケツやタンクに清水を半量入れてから薬剤を投入し、よく撹拌してから規定量まで水を足し、最後に展着剤を指示どおり加えます。pHや硬度が高い水は薬効に影響することがあるため、可能であれば水道水など安定した水源を使います。

散布は「葉裏に当てる」ことを強く意識します。噴口は中~微粒の霧が出るタイプを選び、葉の表面と裏面に均等にかかる角度で、枝の反対側からも当てます。家庭規模では、葉がしっとり濡れて一部がわずかに滴下する程度が目安で、過度な滴下は無駄と汚れの原因になります。果房は外観を守るため、袋かけ前は近距離の直噴を避け、細霧で距離を取り、袋かけ後は基本的に葉面中心に切り替えます。畑衛生も効果を底上げします。発病果やミイラ果、罹病枝は早めに除去し、圃場外で廃棄します。安全面では製品ラベルに記載された保護具、希釈倍率、使用回数、収穫前日数などの遵守が求められているとされています。作業後は手洗い・洗顔・うがいを行い、器具は専用場所で洗浄します(出典:農林水産省 農薬の適正な使用 https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/)。

作業精度を高める具体ポイント

-

散布順序は上から下、外側から内側へ進め、ムラを防ぎます。

-

高温時は薬害リスクが上がるため、30℃超が続く日は見送ります。

-

雨後は保護膜が流亡しやすいので、天候回復後の再付着を検討します。

-

同一有効成分の連用は耐性化を招きやすく、作用機作の異なる薬剤で輪番します。

よくあるミスを防ぐコツ

希釈の目分量は避け、容量カップやスケールで計測します。

風が強い日はドリフトが増えるため見送ります。

同じ有効成分の連用を控え、作用性をローテーションします。

上記の3点は、効果不足や薬害、耐性化の主な原因を避ける基本です。希釈の誤差は効き過ぎや効かなさにつながり、特に濃度過大は葉焼けや果粉の溶脱リスクを高めます。風のある日の散布は、狙った葉裏に届かず、近隣への飛散も懸念されます。無風に見えても樹冠上部で乱流が起こることがあるため、葉の揺れ具合を観察して判断します。また、同一系統の薬剤を続けると、病原菌や害虫の集団がその作用に慣れてしまう可能性があります。系統(作用機作)を意識したローテーションを組み、保護剤と治療剤、浸透移行性と接触型など、性質の異なる薬剤を交互に使う設計が有効です。

ミスを避けるための補足

-

量り間違いを防ぐため、薬剤ごとに専用スプーンを用意します。

-

タンクは毎回洗浄し、残液は保管・再利用しない運用に徹します。

-

ラベルの使用回数や収穫前日数をノートに転記し、散布歴を記録します。

消毒回数の考え方と注意

回数は固定せず、気象と生育段階で調整します。露地では雨が続く時期ほど保護膜が流れ、再付着が必要になる場面が増えます。生育が進む時期の間隔は、地域の防除暦において一週間から十日前後が一つの目安として示されることがありますが、降雨量や気温、病害虫の発生状況で前後させるのが実践的です。例えば、連日10mm以上の降雨が予想される場合は、雨前の保護散布を織り込み、雨が上がって葉面が乾いたタイミングで再付着を検討します。高温多湿の連続はうどんこ病や晩腐病のリスクを押し上げるため、観察頻度を増やし、初期症状を見逃さない体制が役立ちます。

使用回数の上限、希釈倍率、収穫前日数はラベルで厳格に定められているとされ、これを超えないことが前提です。家庭では資材を絞る分、記録の精度が管理の質を左右します。散布日、作物の生育段階、薬剤名と有効成分、濃度、天候、観察結果を簡潔に残し、次回の間隔やローテーションに反映します。さらに、通風を確保する誘引や摘葉、発病果の除去といった物理的防除を組み合わせることで、必要回数そのものを抑えやすくなります。

表:回数調整の判断材料と対応例

| 判断材料 | 状況の例 | 対応の考え方 |

|---|---|---|

| 降雨 | 20mm以上の降雨が続いた | 葉面乾燥後に保護剤を再付着 |

| 気温・湿度 | 25〜30℃で多湿が連続 | うどんこ・晩腐を想定し観察と初期治療を前倒し |

| 発生兆候 | 初期病斑・若齢幼虫を確認 | 作用の異なる治療剤・殺虫剤に切替え |

| 生育段階 | 袋かけ直前・直後 | 果房汚れ回避のため葉中心に設計 |

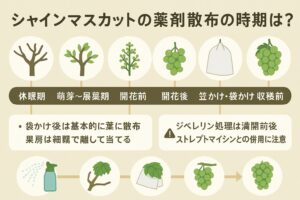

防除暦 シャインマスカットの確認

品種特性と地域差を踏まえた時期配分が成果を左右します。シャインマスカットは果粉が外観評価に直結するため、果房への散布は袋かけ前から慎重さが求められます。地域の防除暦は生育ステージ別の推奨時期や代表的な薬剤の例が整理されているとされ、地元の気象平年値に沿った現実的な計画を立てやすくなります。検索時は都道府県名とぶどう、防除暦を組み合わせると資料にアクセスしやすく、他地域の暦をそのまま適用せず、必ず地元版を優先します。

読み方のポイントは、フェノロジー(生育段階)に合わせた目的の整理です。休眠期は越冬源の低減、萌芽〜展葉期は初期感染の遮断、開花前後は花穂の保護、幼果期は汚れと薬害への配慮、袋かけ後は葉の健全維持に主眼を置きます。ジベレリン処理や袋かけの時期は作業が集中しがちで、散布と重なると汚れや作業性の面で非効率になりやすいため、暦と家庭の作業カレンダーを重ねて段取りを最適化します。家庭規模では、適用作物と病害虫の幅が広い資材に絞り、作用機作の異なる候補を2~3系統確保すると、在庫を増やさずにローテーションを回しやすくなります。

暦を実運用に落とし込むコツ

-

暦の推奨時期を「雨前行動」と「雨後再付着」の二軸で読み替えます。

-

家庭の作業可能日(週末など)に合わせ、前倒し・後ろ倒しの許容範囲を決めます。

-

外観重視の時期(袋かけ前後)は、果房への直噴を避け、葉面中心の設計に切替えます。

家庭菜園 ぶどう 消毒の実践

-

ぶどう栽培に使える農薬一覧

-

初心者向け消毒これ1本候補

-

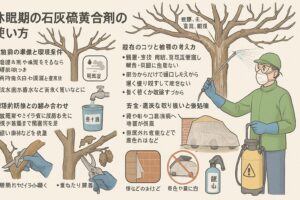

休眠期の石灰硫黄合剤の使い方

-

家庭菜園向け殺虫剤 おすすめ

-

シャインマスカットの薬剤散布の時期は?

-

家庭菜園 ぶどう 消毒の総まとめ

ぶどう栽培に使える農薬一覧

家庭向けで入手性が高く、ぶどうに適用のある代表例を整理します。殺菌剤は予防と治療の役割を分けて考えると選びやすく、保護膜を作るタイプと、葉内に浸透して病原菌に作用するタイプを組み合わせます。予防では銅・石灰系やボルドー系が広く使われ、治療ではベンチオカーブ系、チオファネートメチル系、トリフルミゾール系などが一般的です。家庭向けの名称では、オーソサイド水和剤、トップジンM水和剤、ベンレート水和剤、トリフミン水和剤、Zボルドーなどがよく知られています。殺虫剤はスミチオン乳剤、ダントツ水溶剤やベニカ水溶剤、ベストガード水溶剤、コルト顆粒水和剤、アルバリン顆粒水溶剤、フェニックスフロアブルなどが一般的で、それぞれ対象害虫や持続性が異なります。製品ラベルで適用作物や希釈倍率、収穫前日数、使用回数が定められているとされていますので、使用前に必ず確認します。展着剤はシンダインやブレイクスルーなどがあり、薬液の付着・拡展を助けます。

表:目的別に見た主な資材の位置づけ

| 目的 | 類型 | 代表例 | 選定の考え方 |

|---|---|---|---|

| 予防殺菌 | 保護剤 | Zボルドーなど | 梅雨前の予防や袋かけ後の葉管理に有効 |

| 治療殺菌 | 浸透移行 | ベンレート、トップジンM、トリフミンなど | 病斑を見つけた初期にローテーションで |

| 広域殺虫 | 浸透移行 | ダントツ/ベニカ、ベストガード、アルバリン | 小型害虫主体の家庭菜園で使い勝手が良い |

| 食害対策 | 接触・摂食阻害 | フェニックス、コルト | ハマキ、ヨトウ、カメムシ類の食害抑制 |

| 散布効率 | 展着・拡展 | シンダイン、ブレイクスルー | 付着性を上げ、少ない回数で効果を安定化 |

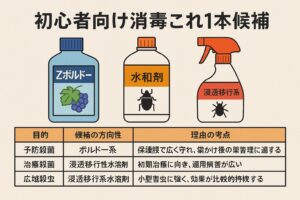

初心者向け消毒これ1本候補

万能の一本で全期間をカバーすることは現実的ではありませんが、用途を限定して一本に絞る考え方は有効です。予防殺菌を一本に絞るなら、保護膜で広く守れるボルドー系を候補にできます。治療殺菌を一本にするなら、浸透移行性があり適用病害の幅が広い水和剤が扱いやすいでしょう。害虫対策を一本にするなら、浸透移行性で持続性のあるダントツ水溶剤やベニカ水溶剤の系統が家庭向けに使いやすい選択肢です。いずれも製品ラベルの適用病害虫、使用回数や収穫前日数を確認し、同一系統を連用しないよう別系統と交互に使うと、効果の持続が期待できます。

表:目的別に一本に絞る際の候補例

| 目的 | 候補の方向性 | 理由の要点 |

|---|---|---|

| 予防殺菌 | ボルドー系 | 保護膜で広く守れ、袋かけ後の葉管理に適する |

| 治療殺菌 | 浸透移行性水和剤 | 初期治療に向き、適用病害が広い |

| 広域殺虫 | 浸透移行系水溶剤 | 小型害虫に強く、効果が比較的持続する |

休眠期の石灰硫黄合剤の使い方

芽が動き出す直前の休眠期は、園内の病原菌や害虫卵の密度を下げるための大切なタイミングです。石灰硫黄合剤はこの時期専用として位置づけられ、樹皮の割れ目や芽の周囲など、越冬場所になりやすい部位へ薬液を行き渡らせることで、シーズン序盤の感染圧を抑える狙いがあります。散布は穏やかな晴天日を選び、樹全体が均一に濡れる程度まで丁寧に被覆します。周辺の金属や塗装面は変色の恐れがあるため、事前にビニールや布で養生し、作業者は手袋・保護メガネ・マスクなどの保護具を準備します。希釈倍率や散布時期、取り扱い上の注意は製品ラベルと安全データに詳細が示されているとされますので、記載を厳格に守って作業します(出典:農林水産省 農薬の適正な使用 https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/)。

実施前の準備と環境条件

-

連続降雨や強風が予想される日は避け、風が弱く乾きやすい時間帯を選びます。

-

タンクは清潔にし、まず清水を半量入れてから薬剤を投入し、よく撹拌して規定量まで水を足します。最後に展着剤を指示どおり加えると付着性が高まります。

-

pHや水の硬度が薬効に影響する場合があるため、可能なら水道水など安定した水源を用います。

散布のコツと被覆の考え方

-

噴口は中〜微粒の霧が出るタイプを用い、樹幹、主枝、結果母枝、短梢、芽周囲、樹皮の割れ目を重点的に被覆します。

-

片側からだけでなく、樹の周囲を回りながら角度を変えて散布し、死角を作らないようにします。

-

地表近くの落葉や枯れ葉にも薄く被覆することで、病原の越冬場所を減らす助けになります。

物理的防除との組み合わせ

-

罹病枝やミイラ果は剪定時に取り除き、園外で処分します。

-

粗皮むき(古い樹皮のはく離)は、病原や害虫の潜伏場所を減らし、薬液の到達性を高めます。

-

作業後に枝葉や地面の残渣を片づけることで、翌春の初発リスクをさらに下げられます。

安全・適法な取り扱いと後処理

-

保護具の着用、散布後の手洗い・洗顔・うがい、衣類の洗濯までを一連の流れとして徹底します。

-

近隣の住宅、車、農機具、コンクリートや石材への付着は変色の原因になるため、風向きを確認し、必要に応じてカバーを施します。

-

使用回数・希釈倍率・散布可能時期・収穫前日数などはラベルで定められているとされ、遵守は法令順守と品質確保の両面で不可欠です。

-

タンクやノズルは専用場所で洗浄し、洗浄水の流出先に配慮します。残液は保管・再利用を避け、地域の指針に沿って適切に処理します。

作業記録と翌シーズンへの活用

-

散布日、気温・天候、使用薬剤名と有効成分、希釈倍率、使用量、作業面積を簡潔に記録します。

-

春以降の病害虫発生状況を追記しておくと、翌年の休眠期対策の改善点が明確になり、無駄のない設計に繋がります。

石灰硫黄合剤は休眠期の防除体系の要であり、物理的防除との併用と正確な散布によって、シーズン全体の病害虫管理を安定させる土台づくりができます。

家庭菜園向け殺虫剤 おすすめ

家庭規模では対象害虫の幅と扱いやすさを重視します。アブラムシやコナカイガラムシなど小型害虫主体なら、浸透移行性のダントツ水溶剤やベニカ水溶剤、ベストガード水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤が選びやすい系統です。ヨトウムシやハマキムシなど食害型にはフェニックスフロアブルが相性が良く、薬液が葉に長く留まりやすい性質が散布の安定性に寄与します。スミチオン乳剤は歴史が長く、成虫や幼虫の幅広い場面で活用しやすい一方、効果の持続は天候の影響を受けやすい傾向があるため、雨前後のタイミングを配慮します。いずれもラベルでは収穫前日数や使用回数が定められているとされますので、袋かけ前の幼果期は果粉の溶脱リスクに注意し、果房への直接散布は避けるか距離を取ります。

表:家庭向けに選びやすい殺虫剤の比較

| 対象害虫の主軸 | 特徴 | 代表的な系統例 |

|---|---|---|

| アブラムシ・カイガラムシ | 浸透移行で裏面にも効きやすい | ダントツ/ベニカ、ベストガード、アルバリン |

| ハマキ・ヨトウ類 | 摂食阻害や幼虫期に強い | フェニックス、コルト |

| 成虫混在の発生 | 接触で素早く落とす | スミチオン |

シャインマスカットの薬剤散布の時期は?

シャインマスカットは果粉が残りやすい品種で、果房への散布は外観に影響しやすい点に配慮します。時期配分の基本は、休眠期の樹体消毒、萌芽~展葉期の新梢保護、開花前の花穂保護、開花後の幼果保護、笠掛けと袋かけ、収穫前の仕上げです。ジベレリン処理による種なし化は満開前後に行われますが、ストレプトマイシン成分を含む資材との併用については、適用品種や処理時期の制約が製品資料で示されているとされています。品種適用、処理濃度、回数はメーカーの技術資料やラベルの記載に従う必要があるとされています。袋かけ後は基本的に葉に向けて散布し、果房は細霧で離して当てると汚れを抑えやすくなります。梅雨期は保護殺菌で事前に守り、発病が見えたら作用の異なる治療剤に切り替えるローテーションが鍵となります。

家庭菜園 ぶどう 消毒の総まとめ

-

家庭菜園 ぶどう 消毒は予防主体で時期配分を決める

-

病害虫は黒とう病や晩腐病など品種と天候で変わる

-

休眠期に樹体消毒と衛生管理で越冬源を減らす

-

生育初期は新葉と花穂を守り梅雨前に保護散布を整える

-

袋かけ前の果房は細霧と距離で外観の汚れを避ける

-

発病初期は作用の異なる治療剤に切り替えて抑える

-

殺菌剤は保護と治療を組み合わせてローテーションする

-

殺虫剤は浸透移行系で小型害虫と食害型を分けて選ぶ

-

展着剤を併用して葉裏までむらなく付着させる

-

消毒回数は天候と生育段階で調整し記録を残す

-

製品ラベルの希釈倍率と収穫前日数を必ず守る

-

発病果や枯れ枝は畑外で処分し圃場衛生を徹底する

-

防除暦は地域版を確認し自分の園の条件に合わせる

-

シャインマスカットは果房の見栄えに配慮して管理する

-

家庭規模では用途別に一本を選び資材を絞って運用する

最後までお読みいただきありがとうございます。