この記事にはプロモーションが含まれています。

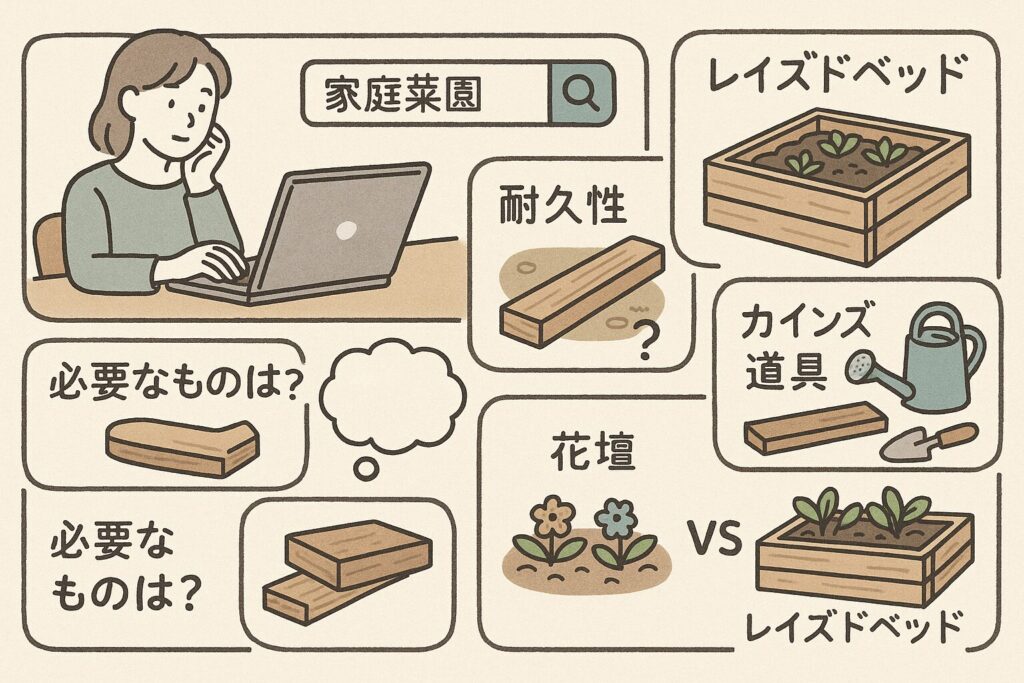

一坪という限られたスペースで、どのような野菜をどこまで育てられるのか。家庭菜園 土作り 一坪について調べている方は、区画のサイズ感や土の配合、植え付けの作り方に不安を抱えていることが多いでしょう。本記事では、一坪菜園 レイアウトの基本的な考え方や、初心者 レイアウトでよくあるつまずき、資材をそろえる際に役立つカインズの活用法、そして野菜 組み合わせのポイントまで幅広く解説します。加えて、一坪菜園のサイズとは?や土の深さはどのくらい必要?といった素朴な疑問、2坪 レイアウトに拡張した場合の違い、さらにブログや本から学べる情報の見極め方、一坪ミニ菜園入門の実践的な要点も整理します。栽培計画では、一度植えると毎年収穫できる野菜や、一番育てるのが難しい野菜についても触れ、失敗や後悔を避けるための道筋を提示します。読み進めることで、一坪という制約の中でも収穫量と見栄えを両立させる具体的な方法が見えてくるでしょう。

-

一坪で成立する土作りと資材の分量が分かる

-

一坪菜園 レイアウトと初心者 レイアウトの違いが分かる

-

作り方の手順と野菜 組み合わせの考え方が分かる

-

2坪 レイアウトや参考にすべきブログや本が分かる

家庭菜園 土作り 一坪の基本

-

一坪菜園のサイズとは?

-

土の深さはどのくらい必要?

-

作り方は木枠と堆肥で簡単

-

一坪菜園 レイアウトの要点

-

初心者 レイアウトの基本

一坪菜園のサイズとは?

一坪は約3.3平方メートル、畳2枚分に相当します。家庭菜園の定番である木枠方式では、約1.8×1.8メートルの正方形に組んだ枠をひもで4×4の16マスに区切るのが扱いやすい設計です。こうすると1マスはおよそ45×45センチで、トマトやジャガイモ、キャベツ、ダイコンなど多くの野菜で推奨される株間と整合しやすく、計測の手間を省けます。

枠で囲うと周囲より5〜15センチ高い“準レイズドベッド”になり、降雨後の滞水を抑えて根圏の酸欠を避けやすくなります。さらに、マス目により作物の境界が明確になり、植え付け・追肥・撤収の段取りが視覚的に整理されます。病害虫の発生や生育ムラも区画単位で把握しやすく、発見から対処までが迅速になります。

土量の目安を把握しておくと資材手配がスムーズです。例として、作土深を25センチ確保する場合、1.8×1.8×0.25=約0.81立方メートル、すなわち約810リットルの土量が必要になります。既存の庭土を主体に、一部を培養土や堆肥で補う設計にすると費用対効果を高められます。逆に粘土質で透水性が低い庭土では、上層10〜15センチだけでも団粒性の高い改良土に入れ替えると初期成績が安定します。

土の深さはどのくらい必要?

根が十分に張れる作土深が収量と品質の土台になります。一般的には20〜30センチの耕起がひとつの基準で、根菜類や果菜類でもこの範囲で安定しやすいとされています。初期整備では30センチ程度までしっかり天地返しを行い、石・木根・多年生雑草の地下部を丁寧に除去します。

酸度は多くの野菜でpH6.0〜6.5(H₂O)が適正域とされ、pHが酸性寄りなら苦土石灰などで矯正します。東京都農業振興事務所の資料では、大多数の作物でpH6.0〜6.5が好適域と記載されています(出典:東京都農業振興事務所「土壌診断基準」https://www.agri.metro.tokyo.lg.jp/files/R4_dojyousindan.pdf)。石灰施用のあとは1〜2週間ほど馴染ませ、その後に堆肥や腐葉土を混和すると、石灰と肥料の化学的干渉を避けやすくなります。

粘土質で締まりやすい土壌は、有機物の連続施用で団粒構造を育て、通気・排水・保水のバランスを整えます。逆に砂質で乾きやすい場合は、腐植に富む資材(完熟堆肥・腐葉土)を厚めに入れて保水力を底上げします。いずれも一度で完璧にはならないため、作付けごとの追補(少量多回数の有機物投入)が改良の近道です。

作り方は木枠と堆肥で簡単

材料の目安(1坪)

-

木材:2×8または2×10材を4本(長さ約1.8m)

-

ひも:耐候性のある縄(シュロ縄など)

-

土壌改良材と肥料:下表を参照

| 資材 | 目安量(1坪) | 目的・メモ |

|---|---|---|

| 混合堆肥 | 40〜80L | 団粒化・保水性と通気性の改善 |

| 腐葉土 | 50L | 有機物補給・微生物相の活性化 |

| もみ殻くん炭 | 200g | 通気性・排水性の補助 |

| 有機質肥料(鶏ふん等) | 約500g | 元肥として緩やかに効かせる |

| 苦土石灰 | 1㎡あたり100〜120g目安 | pHの中和・CaとMgの補給 |

上表は庭土を主体に改良するケースの標準域です。既存の土質が重い場合は堆肥量を上限寄りに、砂っぽく乾きやすい場合は腐葉土を厚めに配分して、土の性格を“中庸”に寄せると失敗が減ります。培養土を追加充填する場合は、元肥入り製品なら有機質肥料を減量して過肥を避けます。

手順の流れ

-

設置場所を軽く耕し、木枠を水平に組んで5〜10センチほど埋め、外側から土を寄せて固定します。水平器があると排水ムラを防げます。

-

内部に庭土や培養土を充填し、堆肥・腐葉土・くん炭・元肥を均一に混和します。深さ20〜30センチにわたりムラなく混ざるよう、スコップとレーキを併用します。

-

表面をレーキで平滑に整え、枠の内側に等間隔でビスを打ち、ひもを縦横に張って16マスを可視化します。対角線で直角を確認すると見栄えと作業性が安定します。

-

仕上げにたっぷり灌水し、土を落ち着かせます。植え付けは資材混和の翌日以降、石灰施用を行った場合は1〜2週間後を目安にします。

補足として、根域を深く確保したい作物(ダイコン・長ネギ・アスパラガスなど)は該当マスだけ深耕や客土を追加し、“深さの差別化”を行うと生育が安定します。支柱・アーチ・ネットなどの立体資材は、北側外周にまとめると作業動線がすっきりします。

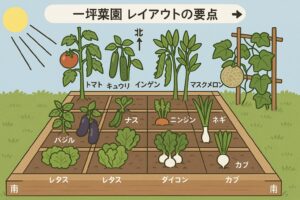

一坪菜園 レイアウトの要点

日照と草丈の設計が収量を左右します。基本は、北側に背丈の出る作物(トマト・キュウリ・インゲンなど)、南側に低〜中丈の葉物・根菜を配置して、自己陰を最小化する考え方です。つる性(カボチャ・スイカ・メロンなど)は支柱やネットで立体化し、つるや果実を上方に誘引すると占有面積を抑えつつ風通しも向上します。

16マスの運用では、春夏と秋冬の二毛作を前提に、撤収時期をカレンダーで固定化すると次作の立ち上がりが遅れません。例えば、春夏作は8月中に片付けて、9〜10月の秋冬作にバトンを渡す運用です。好みの作物は複数マスに割り当てて“面”で管理し、葉物は1マスに9〜15株の密度で間引き→仕立てへ移行すると、収穫の幅が広がります。

連作障害や病害の連鎖を避けるため、同じ科(ナス科・ウリ科・アブラナ科など)を隣接マスに連続配置しない工夫が有効です。香りによる忌避が語られる組み合わせ(トマト+バジル、ナス+ネギなど)は、病害の直接抑制が常に再現するわけではないものの、作業上の相性が良く、管理区分の目印としても機能します。以上の点を踏まえると、日照・草丈・科・栽培期間の4要素でマスのパズルを組むのが合理的です。

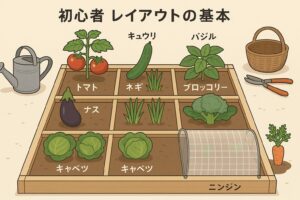

初心者 レイアウトの基本

初めての設計は、“手が届きやすい配置”から逆算すると管理が安定します。水やりが必要な頻度の高い作物は給水源に近い側へ、こまめな誘引・摘心が要る作物は外周側に置くと、作業のついでに手入れができます。収穫時期が集中する品目は動線の入口側に寄せ、籠やハサミの導線を短縮します。

施肥は元肥控えめ、追肥で微調整が基本です。元肥過多は徒長や病害の一因になりやすく、特に窒素過多は軟弱徒長と虫害を招きやすいとされます。追肥は生育勢と葉色を見ながら少量を複数回に分け、乾燥期は水やりと同時に行うと効きが安定します。病害虫対策は被害の出やすいアブラナ科(キャベツ・ブロッコリー等)を南側2列にまとめ、防虫ネットで一括管理すると省力化できます。

同じ科の隣接・連作を避ける配置は、長期的な安定運用の基礎です。さらに、作物の背丈差・根張りの深浅・必要水分量を考慮して“隣り合っても競合しにくい”組み合わせを選ぶと、潅水と施肥のチューニングが容易になります。最初の1シーズンは作業記録(播種・定植日、資材量、追肥・灌水・病害虫の発生日)を残しておくと、翌年の配置見直しと資材最適化に直結します。

家庭菜園 土作り 一坪の実践術

-

野菜 組み合わせで病害分散

-

2坪 レイアウトとの違い比較

-

カインズ活用と一番育てるのが難しい野菜は何?

-

一度植えると毎年収穫できる野菜は?

-

一坪ミニ菜園入門とブログ 本

-

家庭菜園の土作り広さ一坪についてのまとめ

野菜 組み合わせで病害分散

複数の作物を一坪という限られた空間で育てる際には、収穫の幅を広げるだけでなく、病害虫リスクを抑える「コンパニオンプランツ」の考え方が有効です。例えば、トマトとバジルの組み合わせは古くから知られ、バジルの芳香成分がアブラムシなどの害虫忌避に寄与すると言われています。また、ナスとネギを近接させると、ネギの根が放出する硫黄化合物がナスの根圏に作用し、土壌病害の抑制につながる事例が報告されています。

とうもろこし・インゲン・カボチャを同時に植える「三姉妹栽培(スリーシスターズ)」は、アメリカ先住民が実践していた伝統的な混植法です。トウモロコシが支柱となり、インゲンが窒素固定を担い、カボチャが地表を覆って雑草を抑える仕組みですが、一坪菜園ではスケールを縮小し、カボチャをミニ品種に置き換えると現実的に取り入れやすくなります。

組み合わせを検討する際の基準は以下の四点です。

-

香り:害虫忌避や誘引効果の有無

-

草丈:日照を奪い合わない配置が可能か

-

根張り:浅根性・深根性の違いで競合を避けられるか

-

養分需要:窒素やカリの要求量が重ならないか

これらを整理すると、一坪の小さなスペースでも効率よく作物を配置でき、病害虫被害や栄養競合を抑えつつ安定した収穫が期待できます。

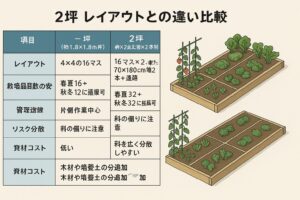

2坪 レイアウトとの違い比較

面積を2坪に拡張すると、単純に栽培量が倍になるだけでなく、作業性や輪作設計の自由度が格段に広がります。特に通路幅の確保や科ごとの分散が容易になる点は、一坪との大きな違いです。以下に代表的な違いを表で整理します。

| 項目 | 一坪(約1.8×1.8m枠) | 2坪(枠×2または畝×2本構成) |

|---|---|---|

| レイアウト | 4×4の16マス | 16マス×2、または70×180cm畝×2本+通路 |

| 栽培品目数の目安 | 春夏16+秋冬16 | 春夏32+秋冬32に拡張可 |

| 管理動線 | 片側作業中心 | 両側からの作業可で草取り・誘引が楽 |

| リスク分散 | 科の偏りに注意 | 科を広く分散しやすい |

| 資材コスト | 低い | 木材や培養土の分追加 |

通路幅を広げすぎると栽培面積が減り、せっかくの拡張効果が薄れてしまいます。したがって、通路は必要最低限(40〜50センチ程度)にとどめ、栽培面積と作業性の両立を図ることが大切です。輪作ブロックを2〜3年周期で回せる余裕ができるため、連作障害を避けたい方には2坪化のメリットは大きいと考えられます。

カインズ活用と一番育てるのが難しい野菜は何?

園芸初心者が資材を一度に揃えるには、ホームセンターのカインズのような大型店舗が便利です。2×8や2×10規格材をはじめ、土壌酸度計、苦土石灰、完熟堆肥、支柱、ネット、緩効性肥料などがまとめて手に入ります。木材は6フィート前後の長さを選べば切断の手間を省け、苗は地域の気候に合わせた品揃えがされているため、適期を外した失敗を避けやすいのも利点です。

一方で、一坪菜園では栽培が難しい野菜も存在します。ズッキーニや大玉カボチャは生育旺盛で広いスペースを必要とするため、1マスでは窮屈です。キャベツやブロッコリーなどのアブラナ科はアオムシの被害が多いため、防虫ネット管理が必須になります。トウモロコシは受粉に複数株のまとまりが必要で、一坪では本数不足から実入りが悪くなりやすいです。

このように、一坪ではつる性や大型野菜、株数を必要とする作物は難度が高くなります。そこで、ミニ品種を選ぶ、防虫ネットを活用する、立体栽培で空間を活かすなどの工夫が、限られた面積で成功する鍵となります。

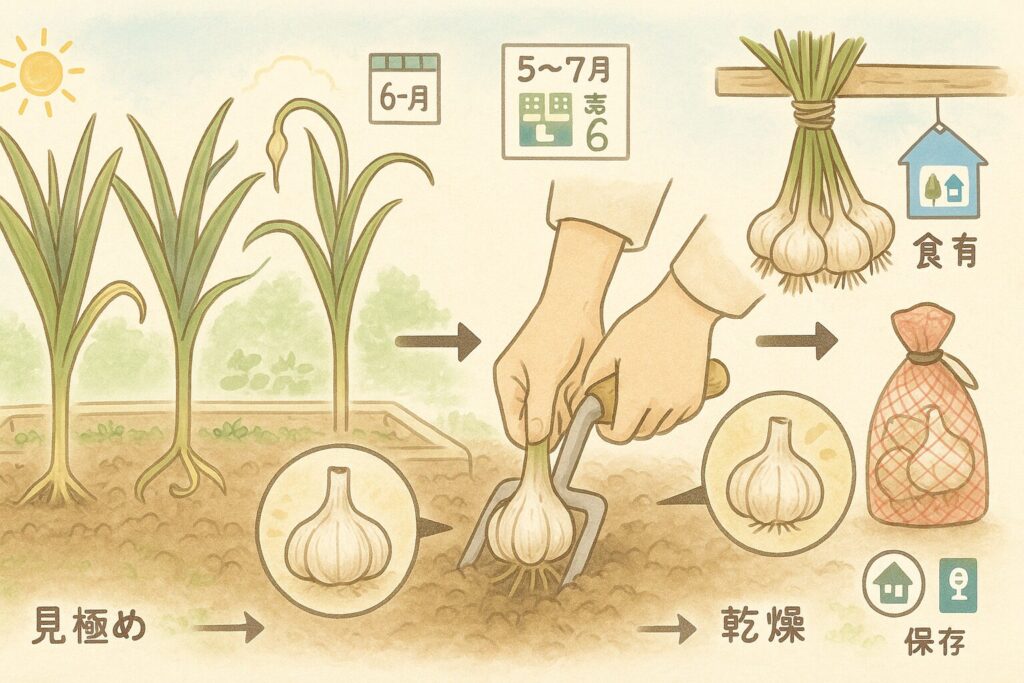

一度植えると毎年収穫できる野菜は?

多年性作物は、一坪の省スペース菜園で省力化を実現できる魅力的な選択肢です。代表的なのはアスパラガスで、定植から本格収穫まで2〜3年を要しますが、一度根付けば10年以上収穫を楽しめるとされています。ただし、根が強く広がるため専用区画を長期間占有する前提で計画を立てる必要があります。

その他、わけぎや九条ねぎは分けつによって株が増え、数年単位で収穫が継続可能です。チャイブは耐寒性に優れ、ハーブとして薬味にも重宝します。ミントやレモンバームなどのシソ科ハーブも毎年収穫可能ですが、地下茎で広がりすぎるため、根止め板や鉢植えによる制御が推奨されます。ニラも多年性で、株分けにより数年継続して利用できます。

以上を踏まえると、連作障害を避けたい区画や作業量を抑えたい箇所には、これら多年性野菜を配置するのが効率的です。限られたスペースの中でも、永続的に収穫を得られる作物をうまく組み込むことで、作業効率と収穫の安定性を両立できます。

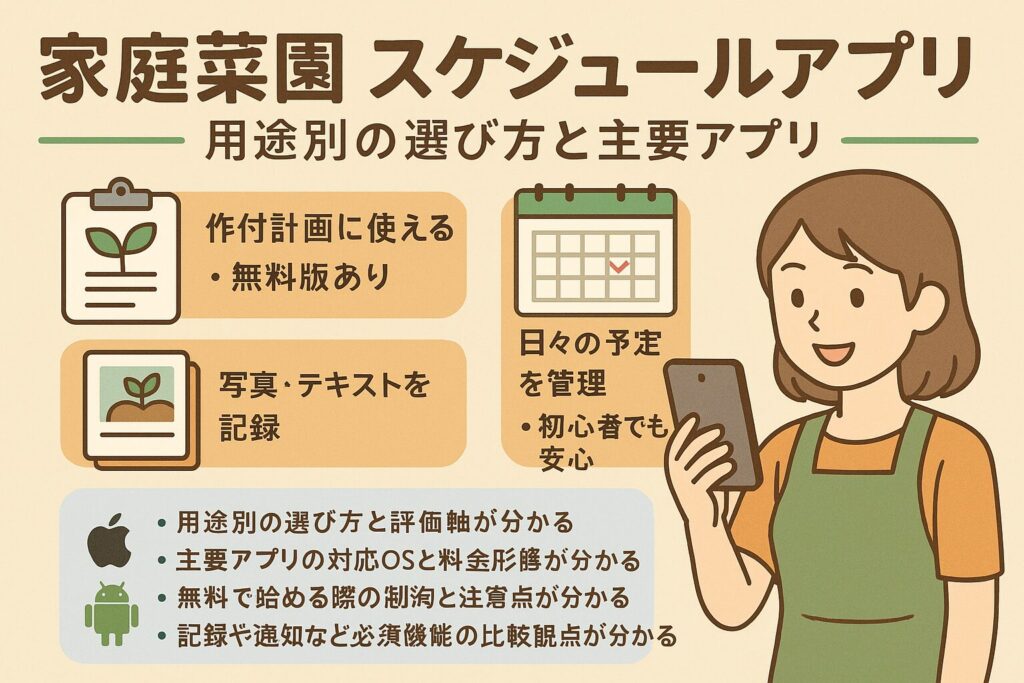

一坪ミニ菜園入門とブログ 本

一坪ミニ菜園入門の基本思想は、木枠で16マスに区切り、春夏作と秋冬作を交互に回して効率よく利用するというものです。この方式は管理が明快で、初心者にも分かりやすいため、家庭菜園の定番とされています。

書籍やブログ 本を参考にする際は、以下の点を確認することが有効です。

-

記載されている地域の気候が自分の住む場所と近いか

-

資材の分量が面積基準(1㎡あたりなど)で示されているか

-

撤収時期や追肥頻度が明記されているか

写真やイラスト中心の解説は理解を助けますが、実際の作業日、使用資材の量、病害虫対応の詳細が記載されている情報の方が再現性が高く役立ちます。複数の資料を照合し、共通点を抽出して計画に取り入れることで、偏りのない設計が可能になります。

信頼性の高い一次情報として、農業試験場や農林水産省の公開資料などを活用すると、気候条件や施肥基準について客観的な裏付けを得ることができます(出典:農林水産省「家庭菜園に関する技術情報」https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/)。こうした一次情報をベースに、書籍やブログの知見を補完すれば、安定した一坪菜園の設計につながります。

家庭菜園の土作り広さ一坪についてのまとめ

-

一坪の標準は約1.8×1.8mで16マス構成が管理しやすい

-

作土深は20〜30センチ以上を確保し根張りを助ける

-

初期整備は石と雑草の除去と酸度調整から始める

-

苦土石灰は面積基準で均一に散布し混和する

-

堆肥40〜80Lと腐葉土50Lで団粒化を促す

-

もみ殻くん炭200gで通気と排水を補助する

-

有機質肥料500gを元肥にして追肥で微調整する

-

北側に高性作物南側に低性作物で日照を最適化する

-

つる性は支柱とネットで立体化し省スペース化する

-

一坪では大型種はミニ品種を選び管理負荷を抑える

-

多年性はねぎ類やハーブ中心に根域制限を併用する

-

野菜の組み合わせは香り草丈根張り養分で選定する

-

2坪は通路確保と輪作設計が容易で分散効果が高い

-

情報収集は地域性と分量表記の妥当性を優先する

最後までお読みいただきありがとうございます。